- •Раздел 3

- •Глава 19

- •19.1. Природа и свойства электромагнитного излучения

- •19.2. Классификация спектроскопических методов анализа

- •Вид используемого электромагнитного излучения

- •Глава 20

- •20.1. Основной закон поглощения электромагнитного излучения

- •20.2. Отклонения от основного закона светопоглощения

- •20.3. Атомно-абсорбционная спектроскопия

- •20.3.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •20.3.2. Измерение аналитического сигнала

- •20.3.3. Практическое применение

- •20.4. Молекулярная абсорбционная спектроскопия в уф- и видимой области

- •20.4.1. Молекулярные спектры поглощения в уф- и видимой области

- •20.4.2. Измерение аналитического сигнала

- •20.4.3. Практическое применение и основные приёмы фотометрического анализа

- •Фотометрические реакции

- •Дифференциальная (разностная) фотометрия

- •Производная спектрофотометрия

- •20.5.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •20.5.2. Общая характеристика ик-спектров

- •20.5.3. Измерение аналитического сигнала

- •20.5.4. Практическое применение

- •Глава 21

- •21.1. Атомно-эмиссионная спектроскопия

- •21.1.1. Процессы, приводящие к появлению аналитического сигнала

- •21.1.2. Измерение аналитического сигнала

- •21.1.3. Практическое применение

- •20.2. Люминесцентная спектроскопия

- •20.2.1 Классификация видов люминесценции

- •21.2.2 Механизм молекулярной фотолюминесценции. Флуоресценция и фосфоресценция

- •21.2.3 Основные характеристики и закономерности люминесценции

- •21.2.4. Влияние различных факторов на интенсивность флуоресценции растворов

- •Природа вещества

- •21.2.5. Измерение аналитического сигнала

- •21.2.6. Практическое применение и основные приёмы люминесцентного анализа

- •Глава 22

- •22.1. Общая характеристика

- •22.2. Классификация хроматографических методов

- •22.3. Хроматографические параметры

- •Хроматографические характеристики, используемые для идентификации веществ (характеристики удерживания)

- •Хроматографические характеристики, используемые для количественного определения веществ

- •22.4. Теории хроматографического разделения

- •Глава 23

- •23.1. Общая характеристика

- •23.2. Устройство газового хроматографа

- •Хроматографическая колонка

- •Детекторы

- •23.3. Особенности газотвёрдофазной хроматографии

- •23.4. Особенности газожидкостной хроматографии

- •23.5. Индексы удерживания Ковача

- •23.6. Практическое применение

- •Глава 24

- •24.1. Общая характеристика

- •24.2. Плоскостная хроматография

- •24.2.1. Методика получения плоскостной хроматограммы

- •24.2.2. Анализ плоскостной хроматограммы

- •24.2.3. Практическое применение

- •24.3. Колоночная жидкостная хроматография

- •24.3.1. Устройство жидкостного хроматографа

- •24.3.2. Практическое применение

- •24.4. Характеристика отдельных видов жидкостной хроматографии

- •24.4.1. Ионообменная хроматография

- •Неподвижные и подвижные фазы

- •24.4.2. Эксклюзионная хроматография

- •Глава 25

- •25.1. Основные понятия, связанные с электрохимическими методами анализа

- •25.2. Классификация электрохимических методов анализа

- •В табл. 25.1 приведена классификация основных электрохимических методов анализа в зависимости от измеряемого параметра.

- •25.3. Кондуктометрия

- •25.3.1. Теоретические основы и классификация

- •25.3.2. Измерение аналитического сигнала

- •25.3.4. Практическое применение

- •25.3.5. Понятие о высокочастотной кондуктометрии

- •Глава 26

- •26.1. Потенциометрический метод анализа

- •26.1.1. Общая характеристика и классификация

- •26.1.2. Условия измерения аналитического сигнала

- •26.1.3. Индикаторные электроды

- •26.1.4. Прямая потенциометрия

- •26.1.5. Потенциометрическое титрование

- •26.2. Кулонометрический метод анализа

- •26.2.1. Общая характеристика и классификация

- •26.2.2. Прямая кулонометрия

- •1) Рабочий электрод;

- •2) Электрод сравнения;

- •3) Вспомогательный электрод

- •26.2.3. Кулонометрическое титрование

- •Глава 27

- •27.1. Принцип измерения аналитического сигнала.

- •27.2. Вольтамперограмма

- •27.3. Некоторые современные разновидности вольтамперометрии

- •27.4. Практическое применение вольтамперометрии. Амперометрическое титрование

Инструментальные

методы анализа![]()

Раздел 3

Глава 19

Спектроскопическими называются методы анализа, в которых качественно и количественно измеряется взаимодействие электромагнитного излучения с веществом.

19.1. Природа и свойства электромагнитного излучения

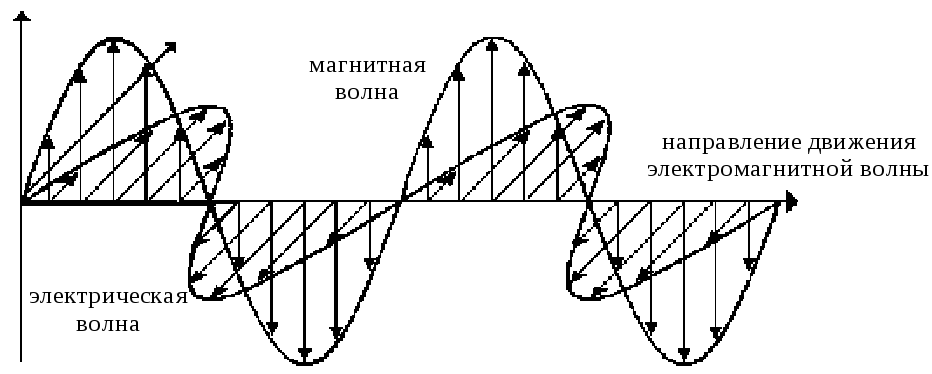

Электромагнитное излучение имеет двойственную природу и обладает как волновыми, так и корпускулярными (дискретными) свойствами.

Электромагнитная волна состоит из двух компонентов - электрического и магнитного, которые перпендикулярны друг другу и к направлению движения волны (рис.19.1). В отличие от других волновых процессов, например, звуковых волн для распространения электромагнитного излучения не нужна проводящая среда

.

.

Рис. 19.1. Электромагнитная волна

Электромагнитная волна, как и любая волна, обладает следующими основными параметрами.

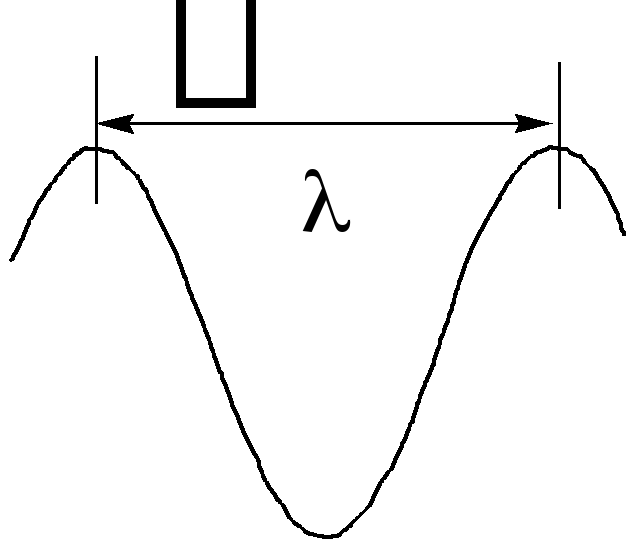

Д лина

волны

()

- расстояние,

которое проходит волна за один период

её колебаний (расстояние между двумя

последовательными максимумами).

лина

волны

()

- расстояние,

которое проходит волна за один период

её колебаний (расстояние между двумя

последовательными максимумами).

Длина волны измеряется в метрах (м). На практике обычно используют кратные единицы - нанометр (1 нм = 110-9 м) или микрометр (1 мкм = 110-6 м).

Частота ()- число колебаний в 1 секунду.

Частота измеряется в герцах (1Гц = 1 с-1) или в кратных ему единицах, например, 1МГц = 1106 Гц. Длина волны и частота колебаний связаны между собой следующим уравнением

![]() ,

,

где с - скорость распространения волны в данной среде.

Для электромагнитной волны

![]() ,

,

где с0 - скорость света в вакууме (2,99792108 м/с), n - показатель преломления среды.

Частота является более фундаментальной характеристикой, чем длина волны. Она зависит только от свойств источника излучения и не зависит от свойств среды. Длина волны зависит от природы среды, температуры и давления.

Волновое

число

![]() - число

волн, приходящихся на 1 см в вакууме.

- число

волн, приходящихся на 1 см в вакууме.

![]() ,

,

где - длина волны (см).

Размерность

![]() - см-1.

- см-1.

Электромагнитное излучение можно рассматривать как поток частиц энергии - фотонов. Связь между волновой и корпускулярной природой электромагнитного излучения устанавливает уравнение Планка:

![]()

где h - постоянная Планка (h = 6,626210-34 Джс)

Единицей измерения энергии является Джоуль (Дж). В спектроскопии часто используют внесистемную единицу - электрон-вольт (1эВ = 1,602210-19 Дж). Чем больше длина волны электромагнитного излучения (меньше частота колебаний), тем меньше его энергия.

Совокупность всех энергий (длин волн, частот) электромагнитного излучения называется электромагнитным спектром.

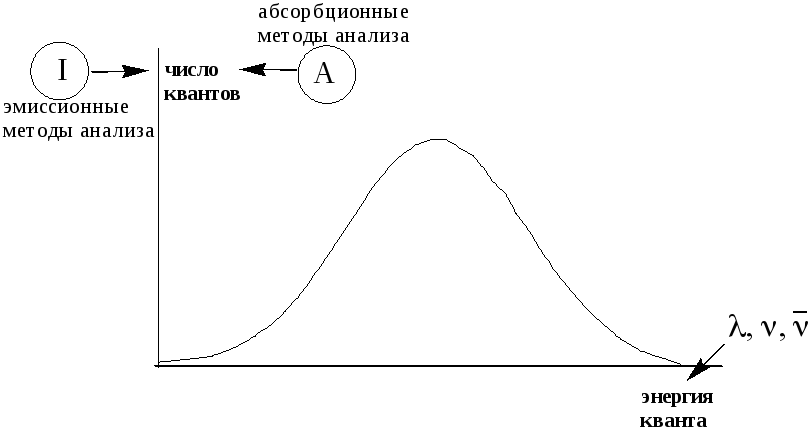

В спектроскопических методах анализа спектром (спектром поглощения, спектром испускания) называется зависимость между энергией кванта и числом квантов, обладающих данной энергией (рис 19.2).

Рис. 19.2. Спектр (поглощения, испускания) в спектроскопических методах анализа

19.2. Классификация спектроскопических методов анализа

Существует несколько подходов к классификации спектроскопических методов анализа. Классификационным критерием может быть вид электромагнитного излучения, характер его взаимодействия с веществом, вид частиц, взаимодействующих с электромагнитным излучением.