- •Юрий Николаевич Лапыгин Теория организаций Предисловие

- •Раздел II знакомит с моделью состава систем управления. Здесь даны классификации организационных структур и классификации самих организаций.

- •Раздел I Основы системного управления организациями

- •Глава 1

- •Специфика управления современной организацией

- •1.1. Введение в теорию организации

- •1.2. Понятие и сущность экономических организаций

- •1.3. Внутренняя логика организации

- •1.4. Подходы к управлению организациями

- •Глава 2 Системный подход как метод управления

- •2.1. Становление системного подхода

- •2.2. Базовые понятия системного подхода

- •2.3. Три описания систем

- •2.4. Суть системного подхода

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3 Основополагающие законы организаций

- •3.1. Общие понятия о зависимостях, законах и закономерностях

- •3.2. Закон синергии

- •3.3. Закон самосохранения

- •3.4. Закон развития

- •3.5. Законы организации второго уровня

- •Контрольные вопросы

- •Глава 4 Системы и модели систем

- •4.1. Моделирование и определение системы

- •4.2. Модель «Черного ящика»

- •4.3. Модель состава

- •4.4. Модель структуры

- •4.5. Модель структурной схемы

- •4.6. Классификация систем

- •4.7. Типы способов управления и регулирования

- •Глава 5 Анализ систем

- •5.1. Анализ и синтез систем

- •5.2. Модели систем как основания декомпозиции

- •5.3. Агрегирование и эмерджентность систем

- •5.4. Система методов анализа

- •5.5. Этапы системного анализа

- •Глава 6 Метод swot-анализа

- •6.1. Внешняя среда и адаптация системы

- •6.2. Swot-анализ

- •6.3. Процедура оценки сильных и слабых сторон

- •6.4. Pest-анализ

- •6.5. ПРиМ-анализ

- •Контрольные вопросы

- •Раздел II Классификация систем управления

- •Глава 7 Организация как социально-экономическая система

- •7.1. Типология организаций

- •7.2. Характеристика организации как системы

- •7.3. Социальные и социально-экономические системы

- •Глава 8 Организационные структуры управления

- •8.1. Системный подход к анализу организации

- •8.2. Характеристика и классификация организационных структур

- •8.3. Классификация организаций по способу взаимодействия с человеком

- •Глава 9 Система организационно-правовых форм управления

- •9.1. Структурные схемы управления собственностью в России

- •9.2. Модель структуры государственного управления экономикой

- •9.3. Модель муниципального самоуправления

- •9.4. Институциональная система управления организациями

- •Глава 10 Корпоративное управление организациями

- •10.1. Слияния, поглощения и присоединения организаций

- •1. Состояние внешней окружающей среды:

- •10.2. Классификация организаций по способу их объединения

- •10.3. Многонациональные и глобальные корпорации

- •Раздел III Проблемы и цели управления организациями

- •Глава 11

- •Развитие организации

- •11.1. Модели организационного развития

- •11.2. Развитие организации

- •11.3. Цикл развития организаций

- •11.4. Развитие организации в условиях неопределенности

- •Глава 12 Системный анализ в проблемно- целевом управлении организацией

- •12.1. Проблемная ситуация

- •12.2. Моделирование проблемной ситуации

- •12.3. Анализ проблемной ситуации

- •12.4. Целеобразование в организациях

- •12.5. Построение «Дерева целей»

- •12.6. Стратегическая система целей

- •Контрольные вопросы

- •Глава 13 Оценка эффективности развития организации

- •13.1. Сущность эффективности управления организацией

- •13.2. Организационная эффективность

- •13.3. Методы оценки стратегии развития

- •Глава 14 Проблемы стратегического развития организации

- •14.1. Достоинства и недостатки стратегии как явления

- •14.2. Проблемы определения стратегии организации

- •14.3. Проблемы реализации стратегии организации

- •Литература

- •Словарь

Глава 12 Системный анализ в проблемно- целевом управлении организацией

12.1. Проблемная ситуация

Разнообразие, привнесенное в организацию, увеличивает ее потенциал. Но вместе с тем внесение разнообразия понижает стабильность организации и приводит к отклонениям от нормы. Когда они приобретают уродливую форму, то речь ведут о патологии. Патологи- ческие изменения возникают не сразу, а в результате системных отклонений от нормы.

Организация претерпевает патологические изменения в силу неспособности работ- ников адекватно воспринимать происходящие в ней изменения. Неадекватность восприя- тия обусловлена как их прошлым опытом и прочими социокультурными факторами, так и физиологическими способностями каждого работника.

Начинаются патологические изменения с нарушений взаимодействия внутри системы. Иногда они активно поддерживаются работниками, хотя могут вызывать другие уродливые отклонения от нормы.

Источники отклонений от нормы могут находиться не только на границе между внеш- ней средой и системой (на входе и выходе), но и в составе самой системы и, кроме того, на линиях связей между элементами системы.

На входе в систему патология возникает как реакция на влияние внешней среды и регу- лирующие воздействия управляющей системы. На выходе из системы патология проявля- ется в несоответствии ожиданиям внешней среды и реальных потоков ресурсов из системы.

Связи между элементами системы как место зарождения патологии отражают борьбу, происходящую внутри системы за различные ресурсы (время, энергию, информацию, финансы и т. д.).

Образно говоря, чтобы лечить заболевание организации, необходимо выяснить источ- ник возникновения патологии и причины, которые способствуют ее сохранению.

Как показывают наблюдения за организациями, подавляющее количество патологиче- ских изменений находится внутри самой системы, а не на границе раздела ее с внешней сре- дой. Что же касается внутренних патологий, то большая их часть сосредоточена на линиях связей между работниками организации.

Признаки патологии на входе и выходе из организации обусловлены реакцией на внеш- нюю среду, которая может быть неадекватной, поспешной или, наоборот, запоздалой, а также формальной. Патология проявляется в формальном характере изменений в организа- ции, при наличии скрытых изменений при отсутствии явных, в отсутствии нововведений, предотвращающих старение организации.

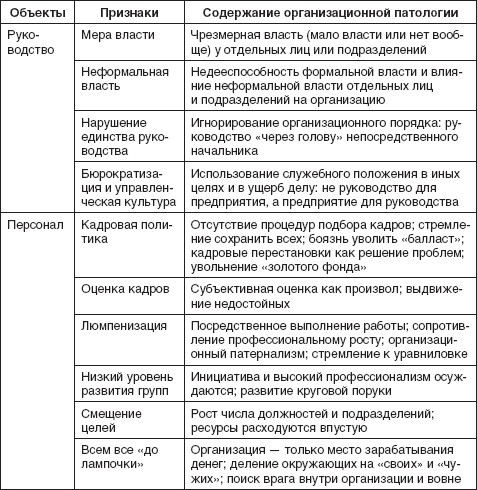

Некоторые симптомы патологии модели состава организации приведены в табл. 12.1. Из нее следует, что содержание отклонений от нормы разносторонне и в зависимости от особенностей конкретной организации может дополняться специфическими проблемами.

Таблица 12.1

Патологии моделей состава

Проблемы организации проявляются в процессе исполнения функций, при реализации внутренних организационных связей и функционировании структуры, осуществлении дея- тельности, выработке решений и исполнении внутренних правил организации. Проблемы и конфликты, возникающие в процессе жизнедеятельности организации, приведены в табл.

12.2.

Таблица 12.2

Патологии моделей структуры

Особенность проблемных изменений в организациях заключается в том, что причиной их возникновения является деятельность человека, который непрерывно создает сам себе и окружающим проблемы, без решения которых невозможно рассчитывать на оздоровление организации и ее развитие.

При описании проблемных ситуаций необходимо выявить полный объем знаний о потребности организации и возможных средствах ее удовлетворения. Сбор информации не может продолжаться до бесконечности и должен быть подчинен конечной цели – решению проблемы. Поэтому в течение всего процесса сбора информации целесообразно корректи- ровать описание проблемной ситуации, что позволяет отсечь избыточную информацию и сократить поиск.

Процесс описания проблемной ситуации состоит из следующих этапов:

• фиксация проблемной ситуации (недостаточная и неупорядоченная информация о ситуации);

• предварительное описание проблемной ситуации (упорядочение имеющейся инфор- мации и осознание ее недостаточности);

• информационный поиск (получение дополнительной информации приводит к ее разупорядочению);

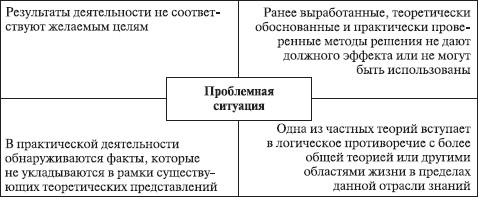

• полное описание проблемной ситуации (получение достаточной и упорядоченной информации о ситуации). Проблемная ситуация возникают в процессе познавательной дея- тельности субъекта, направленной на некий объект, когда субъект встречает какое-то затруд- нение или преграду. Графическая модель такой ситуации приведена на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Графическая модель проблемной ситуации

Проблемную ситуацию следует рассматривать как разрыв в деятельности, рассогласо- вание между целями и возможностями субъекта. Проблемная ситуация представляет собой условия, порождающие проблему.

Проблемные ситуации возникают в результате условий, представленных на рис. 12.2.

Рис. 12.2. Сочетание факторов проблемной ситуации

Для корректной постановки проблемы необходимо понимание проблемной ситуации, которое трактуется как усвоение смысла и способности ее воспроизведения.

Здесь требуется адаптация общего знания к конкретному объекту. Перегруппировка и адаптация информации, как правило, выступают в виде переформулировки описания про- блемной ситуации, потому что описание оказывается противоречивым. При переформули- ровке надо учесть, что описание проблемной ситуации фиксирует не только элементы и структуру, но и эмпирический базис, целевые установки. Полезно задать вопрос о том, как

еще можно составить описание проблемной ситуации, какими средствами, с учетом каких мотивов и установок.

Необходимой предпосылкой для использования имеющейся информации с целью получения дополнительной или новой информации о проблемной ситуации является спо- собность постановщика проблемы к особой перегруппировке и адаптации информации, содержащейся в описании проблемной ситуации.

Графической иллюстрацией подобной процедуры является изображенное на рис. 12.3 преобразование первоначальной структуры описания проблемной ситуации (состояние А) в иерархически систематизированную структуру (состояние Б).

Рис. 12.3. Модель преобразования описания проблемной ситуации в иерархическую структуру

В результате либо описание проблемной ситуации дополняется новыми вопросами, которые возникают в процессе анализа описания, либо совокупность вопросов системати- зируется посредством выявления новых отношений между ними. Оперируя первым или вто- рым приемами, работники организации могут находить новые элементы и структуры про- блемной ситуации.

Выявление проблемных ситуаций лежит в основе проблемы принятия решений, кото- рая разбивается на ряд обязательных этапов:

• определение цели исследования или системы подцелей;

• определение критериев их достижения;

• формулировка конкретных задач;

• выбор способов, приемов, методов и средств решения. Фундаментом принятия реше- ния является зависимость, связывающая цель решения со средствами ее достижения. Такая зависимость определяется на основе законов и научных знаний. Если теории на момент решения проблемы не существует, то выдвигается научная гипотеза. Развивая ее, разраба- тывается концептуально-имитационная модель, с помощью которой может быть достигнуто требуемое состояние системы.