- •Глава 1 Гистологическая техника

- •1.1. Фиксация материала

- •1.2. Промывка фиксированного материала

- •1.3. Обезвоживание и уплотнение фиксированного материала

- •1.4. Приготовление блоков

- •1.5. Изготовление срезов

- •1.6. Окрашивание гистологических срезов

- •1.7. Заключение и этикетирование (маркировка) препаратов

- •1.8. Микроскоп и правила работы с ним

- •Глава 2 Строение клетки

- •2.1. Клеточный цикл

- •2.2. Старение и гибель клеток

- •Тесты и вопросы для самоконтроля

- •Глава 3 Эпителиальные ткани

- •3.1. Поверхностный эпителий (epithelium superficiale) Однослойный плоский эпителий (рис. 3.1):

- •Однослойный кубический эпителий (рис. 3.2):

- •Однослойный призматический эпителий (рис. 3.3):

- •Многорядный эпителий (рис. 3.4):

- •Многослойный плоский неороговевающий эпителий (рис. 3.5):

- •Многослойный плоский ороговевающий эпителий (рис. 3.6):

- •Многослойный кубический эпителий:

- •Многослойный призматический эпителий:

- •Переходный эпителий (рис. 3.7):

- •3.2. Железистый эпителий (epithelium glandulare), или железы

- •3.3. Сенсорный эпителий (epithelium sensorium)

- •3.4. Герминативный эпителий (epithelium germinativum)

- •Тесты и вопросы для самоконтроля

- •Глава 4 Соединительные ткани

- •4.1. Соединительная ткань со специальными свойствами

- •Тесты и вопросы для самоконтроля

- •Глава 5 Кровь и кроветворение

- •5.1. Кровь

- •5.1.1. Плазма крови

- •5.1.2. Форменные элементы крови

- •5.1.3. Возрастные особенности крови

- •5.2. Кроветворение

- •5.2.1. Гранулоцитопоэз

- •5.2.2. Лимфоцитопоэз

- •Тесты и вопросы для самоконтроля

- •Глава 6 Хрящевые и костные ткани

- •6.1. Хрящевые ткани

- •6.2. Костные ткани

- •6.2.1. Классификация

Глава 6 Хрящевые и костные ткани

Хрящевые и костные ткани – специализированные типы соединительной ткани, объединенные в группу скелетных тканей на основании ряда признаков: общей (опорной) функции, общего источника развития в эмбриогенезе (мезенхимы) и сходства строения – образованы клетками и преобладающим по объему межклеточным веществом. Каждая из них имеет характерные основное вещество, набор волокон и клетки:

– основное вещество хрящевой ткани твердое, но упругое;

– основное вещество костной ткани кальцинировано и у высших позвоночных образует скелет.

И кость, и хрящ выполняют опорную функцию, но кость также служит депо кальция и фосфатов, защищает жизненно важные органы и содержит костный мозг.

6.1. Хрящевые ткани

Хрящевая ткань (textus cartilagineus) составляет около 2 % от массы тела; входит в состав дыхательной системы (нос, гортань, трахея, бронхи), ушной раковины, ребер, суставов, межпозвоночных дисков и т. д.

Состоит из клеток (хондроциты) и межклеточного вещества (матрикс), образованного коллагеновыми волокнами (в эластическом хряще также и эластическими) и основным аморфным веществом.

В состав аморфного вещества входят протеогликаны, образующие крупные агрегаты, и гликопротеины.

В хрящевых тканях отсутствуют сосуды.

Хрящевые ткани характеризуются некоторыми общими структурно-функциональными свойствами:

– высоким (до 75–85 %) содержанием воды в матриксе;

– сравнительно низким уровнем метаболизма;

– способностью к непрерывному росту;

– прочностью и эластичностью (способность к обратимой деформации).

Хрящевые ткани образуют структуры органного порядка – хрящи. Выделяют три вида хрящей: гиалиновый, эластический и волокнистый.

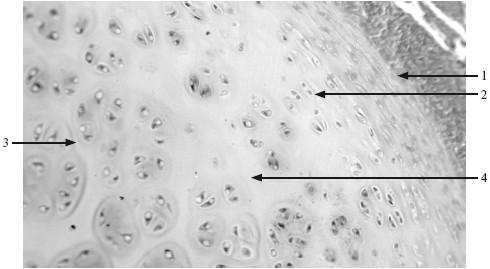

Гиалиновый хрящ (cartilago hyalina) локализуется в ребрах, суставах, стенке воздухоносных путей. У плода формирует скелет, в растущем организме и при переломах кости – место образования костной ткани. Состоит из хрящевых клеток и хрящевого матрикса (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Гиалиновый хрящ. ×270.

1 – надхрящница; 2 – молодые хондроциты; 3 – изогенные группы хрящевых клеток в зоне зрелого хряща; 4 – межклеточное вещество.

Матрикс состоит из аморфного вещества, коллагеновых волокон и интерстициальной воды. Содержит до 75 % воды, что позволяет веществам из сосудов надхрящницы диффундировать к клеткам. Сам хрящ не содержит сосудов.

♥ Белки хрящевого матрикса

Коллагены:

тип II образует коллагеновые волокна, составляет до 40 % от сухой массы хряща;

– направление волокон в пространстве обычно соответствует направлению сил, воздействующих на хрящ;

– коллагеновый каркас хрящевого матрикса обладает большой упругостью и высокой прочностью;

тип IX сшивает коллагеновые волокна, его в 5 раз меньше, чем коллагена II типа;

– имеется небольшое количество коллагена типов VI и X;

– секретируются хондроцитами;

– у взрослого коллагеновые волокна в гиалиновом хряще не обновляются, что может способствовать старению.

Протеогликаны – гигантские молекулы, секретируемые хондроцитами, состоят из белков (10–20 %) и на 80–90 % из гликозаминогликанов;

– главная функция – связывание воды и обеспечение диффузии веществ;

– состоят из гиалуроновой кислоты, связанной с белком, и множества полисахаридных цепей. В их состав входят также сульфатированные гликозаминогликаны: хондроитинсульфаты, гепарансульфаты и др.;

– связывают отдельные компоненты матрикса в единую систему, усиливая взаимодействие между адгезивными белками хрящевого матрикса (анкорин, хондронектин) и коллагеном;

– хондронектин имеет участки связывания коллагена II типа, протеогликанов и рецепторов хондронектина в плазмолемме хондроцитов, т. е. связывает хондроциты и коллаген II типа.

Типы хрящевого матрикса:

– территориальный (капсулярный) окружает изогенные группы хрящевых клеток, базофилен и метахроматичен, беден коллагеном, но богат гликозаминогликанами;

– коллагеновые волокна ориентированы на поверхности клеточных групп, образуя стенку лакун;

– внутри лакун пространства между клетками заполнены протеогликанами;

– интертерриториальный расположен между изогенными группами, содержит меньше гликозаминогликанов, но больше коллагена;

– характеризуется слабобазофильной или оксифильной окраской;

– коллагеновые волокна ориентированы вдоль направления действия механических сил на хрящ;

– интерстициальная вода обладает способностью перемещаться в пределах матрикса хряща;

– содержит растворенные в ней ионы и низкомолекулярные белки;

– благодаря своей несжимаемости обеспечивает жесткость хрящевой ткани.

Надхрящница – соединительная ткань, окружающая хрящ, кроме суставных поверхностей.

Состоит из наружного толстого волокнистого слоя, содержащего коллаген I типа, фибробласты и кровеносные сосуды, и тонкого внутреннего клеточного (хондрогенного) слоя.

Наружный слой образован плотной волокнистой неоформленной соединительной тканью; обеспечивает механическую прочность надхрящницы, ее связь с другими структурами.

Внутренний слой состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани с высоким содержанием клеток; в нем располагается сосудистая сеть, питающая хрящ, и камбиальные (хондрогенные) клетки.

Хондрогенные клетки во внутреннем слое надхрящницы дифференцируются в хондробласты, которые продуцируют хрящ.

Хондроциты – зрелые хрящевые клетки, расположенные в лакунах хряща и окруженные матриксом;

– оси поверхностно расположенных хондроцитов параллельны поверхности хряща, это клетки овальной формы;

– хондроциты, лежащие глубже, более старые, имеют сферическую форму и располагаются в виде изогенных групп (от 4 до 8 клеток).

На электронной микрофотограмме хондроциты имеют неровную поверхность с небольшими выступами, хорошо развитые гранулярную эндоплазматическую сеть и комплекс Гольджи. Многочисленные вакуоли содержат коллагены и протеогликаны.

Гистофизиология:

– хондроциты производят основное вещество и коллаген;

– на рост хряща влияют гормоны: тироксин, тестостерон, СТГ, увеличивающие скорость роста, и кортизол, гидрокортизон, эстрадиол, уменьшающие скорость роста.

Гистогенез: в организме эмбриона мезенхимные клетки дифференцируются в хондробласты. Эти базофильные клетки секретируют матрикс и заключаются в него, становясь хондроцитами;

интерстициальный рост (рост изнутри) происходит только в молодом хряще при делении клеток внутри хряща (образование изогенных групп);

аппозиционный рост происходит при дифференцировке хондрогенных клеток надхрящницы в хондробласты, формирующие новый слой хряща по периферии уже существующего.

Регрессивные изменения гиалиновый хрящ претерпевает с возрастом. Клетки гипертрофируются и гибнут, а основное вещество кальцифицируется.

Гиалиновый хрящ регенерирует с трудом, часто надхрящница формирует рубцовую ткань.

Эластический хрящ (cartilago elastica) входит в состав ушной раковины, слуховой (евстахиевой) трубы, надгортанника, рожковидных и клиновидных хрящей гортани (рис. 6.2). Помимо прочности и упругости обладает эластичностью, т. е. способностью к обратимой деформации;

Рис. 6.2. Эластический хрящ. ×130.

1 – надхрящница; 2 – изогенные группы хрящевых клеток; 3 – эластические волокна.

– принципиально построен так же, как гиалиновый. Главное отличие – присутствие в хрящевом матриксе сети эластических волокон вариабельной толщины (0,2–5,0 мкм), вследствие чего он имеет желтоватый оттенок;

– хондроциты располагаются в лакунах поодиночке или в виде небольших (2–4) изогенных групп;

– хондроциты вырабатывают, помимо коллагена II типа и сульфатированных гликозаминогликанов, белок эластин и специфические гликопротеины;

– эластин образует более 90 % белков межклеточного вещества;

– по сравнению с гиалиновым, эластический хрящ менее подвержен дегенерации, содержит меньше липидов, гликогена, хондроитинсульфатов и не обызвествляется.

Волокнистый хрящ (cartilago fibrosa) присутствует в межпозвоночных и суставных дисках, лобковом симфизе, а также в участках прикрепления некоторых сухожилий и связок к костям или гиалиновым хрящам (рис. 6.3). Надхрящницы не имеет;

Рис. 6.3. Волокнистый хрящ. ×400.

1 – хондроциты; 2 – коллагеновые волокна; 3 – гиалиновый хрящ.

– структурно занимает промежуточное положение между сухожилием и гиалиновым хрящом, часто граничит с ними или входит в состав тех и других;

– коллагеновые волокна расположены параллельно друг другу в соответствии с вектором действия механических сил. Между ними лежат цепочки хрящевых клеток;

– хондроциты округлые или удлиненной формы, располагаются в лакунах поодиночке или в виде мелких изогенных групп, которые выстраиваются в колонки вдоль пучков коллагеновых волокон;

– продуцируют, помимо коллагена II типа и компонентов основного вещества хряща, значительное количество коллагена I типа;

– хрящ испытывает значительные механические нагрузки как при сжатии, так и при растяжении;

– хрящ никогда не выявляется изолированно, он всегда переходит в плотную волокнистую соединительную ткань или гиалиновую хрящевую ткань.