- •Курсовая работа

- •«Моделирование движения иглы в замке вязального механизма»

- •Содержание

- •Введение

- •Динамическая модель движения иглы в замке вязального механизма

- •Математическая модель движения иглы в замке вязального механизма

- •Синтез закона движения иглы

- •Математическое моделирование движения иглы в замке вязального механизма на эвм

- •Заключение

- •Список использованных источников

- •Блок-схема подпрограммы вычисления зависимости ksi(l) и ее первой и второй передаточной функции

- •Блок-схема подпрограммы вычисления сил, действующих в модели

- •Блок-схема подпрограммы вычисления правых частей системы дифференциальных уравнений

- •Программа моделирования динамики иглы в замке вязального механизма на языке программирования системы matlab

Математическое моделирование движения иглы в замке вязального механизма на эвм

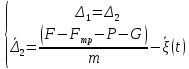

Математическая модель (5) движения иглы в замке вязального механизма представляет собой нелинейное дифференциальное уравнение второго порядка. Для решения математической модели (5), с учетом (1), (6), (7) и (8) воспользуемся численным методом Рунге-Кутта ΙV, предварительно воспользовавшись заменой

,

,

,

,

приведем (5) к каноническому виду

,

(16)

,

(16)

при

t=0

.

.

Для решения математической модели на ЭВМ воспользуемся системой инженерных и научных расчетов MATLAB [4] и входящей в нее функцией ode45( ), предназначенной для решения дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта четвертого и пятого порядка с автоматическим выбором шага интегрирования. Обращение к функции ode45( ) в программе на языке программирования системы MATLAB имеет вид

[t,Y]=ode45(@fundydt,[t0,tk],y0);

где выходные параметры:

@fundydt – имя функции, в которой вычисляются правые части системы дифференциальных уравнений, записанных в каноническом виде;

[t0,tk] – интервал времени, на котором производится инегрирование системы дифференциальных уравнений;

y0 – вектор начальных условий;

выходные параметры:

t – вектор-строка, содержащая моменты времени, соответствующие решению Y;

Y – выходной массив, каждая строка которого соответствует решению дифференциальных уравнений в моменты времени t.

Данная программа состоит из головного модуля и трех подпрограмм – функций ksi( ), sila( ), sysdif( ).

Блок-схема

работы данной программы представлена

на рисунке 7.

В головном модуле происходит ввод

исходных данных, решение дифференциального

уравнения математической модели, расчет

значений и построение графиков

зависимостей

.

.

Подпрограмма

ksi(

) вычисляет

зависимости

и

их

первой и второй передаточных функций

соответственно на участках Ι,

ΙΙ,

ΙΙΙ

по

зависимостям, определенным в результате

синтеза профиля клиньев замка. Длины

l1,

l2,

l3

соответствующих

участков вычисляются в головном модуле

после задания исходных данных.

и

их

первой и второй передаточных функций

соответственно на участках Ι,

ΙΙ,

ΙΙΙ

по

зависимостям, определенным в результате

синтеза профиля клиньев замка. Длины

l1,

l2,

l3

соответствующих

участков вычисляются в головном модуле

после задания исходных данных.

Подпрограмма

sila(

) вычисляет

значения сил F,

Fтр

и Р

в функции времени

t

и обобщенных координат

.

.

Подпрограмма sysdif( ) вычисляет правые части системы дифференциальных уравнений (16).

Описание графиков

По результатам работы программы, представленной в «Приложении Д», были представлены графики положения, сил и деформаций иглы в замке вязального механизма.

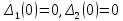

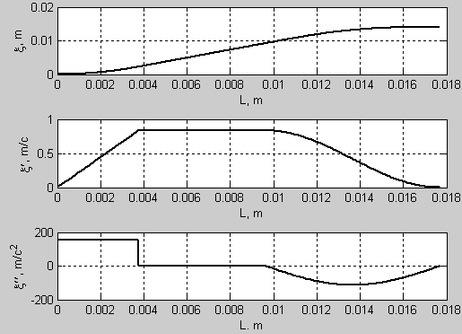

На рисунке 1 представлены графики функции положения, первой и второй передаточной функций. Данные графики описывают зависимость перемещения, скорости и ускорения от длины участка.

Первый

график представляет собой функцию

положения

.

Единицы измерения на данном графике

для длины L

и перемещения ξ – м. Движение начинается

из точки z=0

м и заканчивается в точке z=0,014.

На Ι

участке закон движения – парабола, на

ΙΙ

– прямая, на ΙΙΙ

– синусоида. Стыки между

Ι

и ΙΙ,

ΙΙ

и ΙΙΙ

участками плавные, скачков нет.

.

Единицы измерения на данном графике

для длины L

и перемещения ξ – м. Движение начинается

из точки z=0

м и заканчивается в точке z=0,014.

На Ι

участке закон движения – парабола, на

ΙΙ

– прямая, на ΙΙΙ

– синусоида. Стыки между

Ι

и ΙΙ,

ΙΙ

и ΙΙΙ

участками плавные, скачков нет.

Второй

график – это первая передаточная функция

или скорость. На данном графике единицы

измерения скорости – м/с, длины – м.

Движение начинается из точки со значением

0. Ι

участок: прямая, скорость изменяется

по линейному закону от 0 до 0,8. Переход

на второй участок излом. На ΙΙ

участке

прямая, что означает что скорость

постоянная. Переход на третий участок

плавный. На ΙΙΙ

участке

– косинусоида. Скорсть меняется по

закону косинусоиды от 0,8 до 0.

или скорость. На данном графике единицы

измерения скорости – м/с, длины – м.

Движение начинается из точки со значением

0. Ι

участок: прямая, скорость изменяется

по линейному закону от 0 до 0,8. Переход

на второй участок излом. На ΙΙ

участке

прямая, что означает что скорость

постоянная. Переход на третий участок

плавный. На ΙΙΙ

участке

– косинусоида. Скорсть меняется по

закону косинусоиды от 0,8 до 0.

Третий

график – вторая передаточная функция или ускорение.

или ускорение.

На участке Ι прямая. Ускорение постоянное и равно 160 м/с2. Переход на второй участок – скачёк. ΙΙ участок прямая. Ускорение равно 0. Переход на третий участок – скачёк. На ΙΙΙ участке изображена синусоида. Максимальное ускорение на данном участке равно -160 м/с2.

Стык между Ι и ΙΙ, ΙΙ и ΙΙΙ участками в виде излома. Это свидетельствует о мягком ударе.

Рисунок 1 – графики функции положения, первой и второй передаточной функций

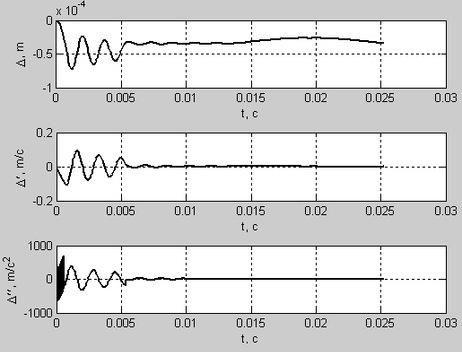

На рисунке 2 изображены графики затухающих гармонических колебаний, представляющих собой деформацию Δ, ее скорость Δ′ и ускорение Δ′′.

На первом графике деформация начинается из точки 0 до -0,4*10-4 м, с максимальной амплитудой равной 0,7*10-4. Затем переходит в затухающие гармонические колебания.

На втором графике представлена скорость деформации. Из начального положения, равного 0 м, скорость деформации изменяется линейно, доходя до максимума в точке 0,11 м/с. После этого скорость изменяется в виде затухающих гармонических колебаний переходя в нулевое значение.

Ускорение деформации на третьем графике изначально колеблется между максимальным и минимальным значениями, которые равны -650 м/с2 и 800 м/с2. Это происходит за время, равное 0,0008 с, и соответствует движению в зазоре или виброудару. После этого начинаются затухающие колебания, с небольшим изломом вначале, который описывает мягкий удар.

Рисунок 2 – графики деформации

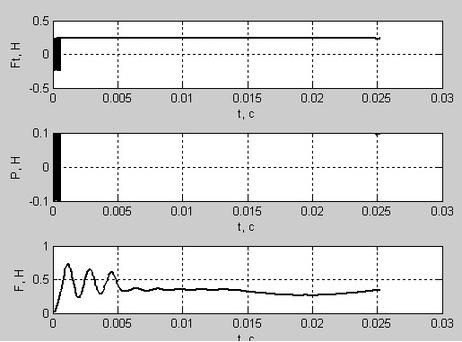

На рисунке 10 представлены графики силы трения Fтр, силы полезного сопротивления P, и силы, действующей со стороны замка на иглу. Все силы имеют размерность Н.

На первом графике сила трения колеблется от –0,21 Н до 0,21 Н. Это свидетельствует о том, что в данном месте зона зазора. Со времени t=0,0007 с сила трения постоянна и равна –0,21 Н, скорость убывает в данном случае.

Сила полезного сопротивления, представленная на втором графике, попадает в зазор и колеблется там от –0,1 Н до 0,1 Н. При значении времени t=0,0003 с сила сопротивления становится постоянной и равной –0,1 Н.

На третьем графике сила действовет по гармоническому закону затухающих колебаний. С максимальной амплитудой от 0 до 0,25.

ΙΙ и ΙΙΙ участок – зеркальное отображение графика деформации

Рисунок 3 – графики сил

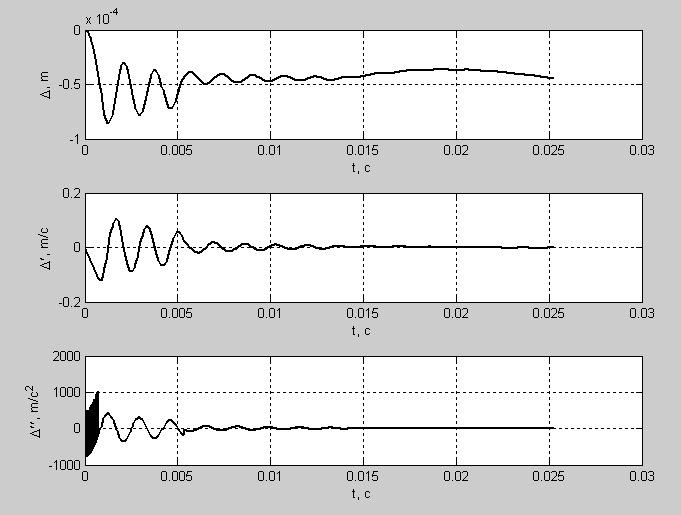

При увеличении усилия полезного сопротивления в два раза происходят изменения предоставленные на следующем графике

При увеличение Силы в 2 раза произошли изменения на графике ускорения деформации. Максимальная амплитуда увеличилась в 0,8 раз и колебаний до полной остановки стало больше.