- •Предисловие

- •Введение

- •Часть первая глава 1 теоретические основы информатики

- •Введение

- •§ 1. Информатика как наука и как вид практической деятельности

- •1.1. История развития информатики

- •1.2. Информатика как единство науки и технологии

- •1.3. Структура современной информатики

- •1.4. Место информатики в системе наук

- •1.5. Социальные аспекты информатики

- •1.6. Правовые аспекты информатики

- •1.7. Этические аспекты информатики

- •Контрольные вопросы

- •§ 2. Информация, ее виды и свойства

- •2.1. Различные уровни представлений об информации

- •2.2. Непрерывная и дискретная информация

- •2.3. Единицы количества информации: вероятностный и объемный подходы

- •Вероятностный подход

- •Объемный подход

- •2.4. Информация: более широкий взгляд

- •2.5. Информация и физический мир

- •§ 3. Системы счисления

- •3.1. Позиционные системы счисления

- •3.2. Двоичная система счисления

- •3.3. Восьмеричная и шестнадцатиричная системы счисления

- •§ 4. Кодирование информации.

- •4.1. Абстрактный алфавит

- •4.2. Кодирование и декодирование

- •4.3. Понятие о теоремах шеннона

- •4.4. Международные системы байтового кодирования

- •§ 5. Элементы теории графов

- •5.1. Основные понятия

- •5.2. Представление графов

- •§ 6. Алгоритм и его свойства

- •6.1. Различные подходы к понятию «алгоритм»

- •6.2. Понятие исполнителя алгоритма

- •6.3. Графическое представление алгоритмов

- •6.4. Свойства алгоритмов

- •6.5. Понятие алгоритмического языка

- •Контрольные вопросы

- •§7. Формализация понятия «алгоритм»

- •7.1. Постановка проблемы

- •7.2. Машина поста

- •73. Машина тьюринга

- •7.4. Нормальные алгоритмы маркова

- •7.5. Рекурсивные функции

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 8. Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач

- •8.1. Операциональный подход

- •8.2. Структурный подход

- •8.3. Новейшие методологии разработки программ для эвм

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 9. Структуры данных

- •9.1. Данные и их обработка

- •9.2. Простые (неструктурированные) типы данных

- •9.3. Структурированные типы данных

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 10. Понятие об информационном моделировании

- •10.1. Моделирование как метод решения прикладных задач

- •10.2. Основные понятия информационного моделирования

- •10.3. Связи между объектами

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 11. Некоторые кибернетические аспекты информатики

- •11.1. Предмет кибернетики

- •11.2. Управляемые системы

- •11.3. Функции человека и машины в системах управления

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 12. Понятие искусственного интеллекта

- •12.1. Направления исследований и разработок в области систем искусственного интеллекта

- •12.2. Представление знаний в системах искусственного интеллекта

- •12.3. Моделирование рассуждений

- •12.4. Интеллектуальный интерфейс информационной системы

- •12.5. Структура современной системы решения прикладных задач

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 1

- •Глава 2 программное обеспечение эвм

- •Введение

- •§ 1. Операционные системы

- •1.1. Назначение и основные функции операционных систем

- •1.2. Понятие файловой системы

- •1.3. Операционные системы для компьютеров типа ibm pc

- •1.4. Оболочки операционных систем

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 2. Понятие о системе программирования

- •2.1. Основные функции и компоненты

- •2.2. Трансляция программ и сопутствующие процессы

- •Контрольные вопросы

- •§3. Прикладное программное обеспечение общего назначения

- •3.1. Классификация

- •3.2. Инструментальные программные средства общего назначения

- •3.3. Инструментальные программные средства специального назначения

- •3.4. Программные средства профессионального уровня

- •3.5. Организация «меню» в программных системах

- •Контрольные вопросы ч задания

- •§ 4. Системы обработки текстов

- •4.1. Элементы издательского дела

- •4.2. Текстовые редакторы

- •4.3. Издательские системы Общая характеристика

- •Настольная издательская система ТеХ

- •§ 5. Системы компьютерной графики

- •5.1. Принципы формирования изображений на экране

- •5.2. Изобразительная графика

- •5.3. Графические редакторы

- •5.4. Деловая графика

- •5.5. Инженерная графика

- •5.6. Научная графика

- •Контрольные вопросы и упражнения

- •§ 6. Базы данных и системы управления базами данных

- •6.1. Понятие информационной системы

- •6.2. Виды структур данных

- •6.3. Виды баз данных

- •6.4. Состав и функции систем управления базами данных

- •6.5. Примеры систем управления базами данных

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 7. Электронные таблицы

- •7.1. Назначение и основные функции табличных процессоров

- •7.2. Электронные таблицы supercalc

- •7.3. Электронные таблицы excel

- •§8. Интегрированные программные средства

- •8.1. Принципы построения интегрированных программных систем

- •8.2. Интегрированный пакет ms-works

- •§ 9. Экспертные системы

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 10. Инструментальные программные средства для решения прикладных математических задач

- •10.1. Назначение программ

- •10.2. Пакет mathcad

- •10.3. Система аналитических преобразований reduce

- •§ 11. Компьютерное тестирование

- •11.1. Технология проектирования компьютерных тестов предметной области

- •Оценка соответствия

- •11.2. Типы компьютерных тестов

- •11.3. Инструментальные тестовые оболочки

- •11.4. Пример теста по школьному курсу информатики

- •§12. Компьютерные вирусы

- •12.1. Что такое компьютерный вирус

- •12.2. Разновидности компьютерных вирусов

- •12.3. Антивирусные средства

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 13. Компьютерные игры

- •13.1. Виды и назначение компьютерных игр

- •13.2. Обзор компьютерных игр

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3 языки и методы программирования

- •Введение

- •§ 1. История развития языков программирования

- •§2. Языки программирования высокого уровня

- •2.1. Понятие о языках программирования высокого уровня

- •2.2. Метаязыки описания языков программирования

- •23. Грамматика языков программирования

- •§3. Паскаль как язык структурно-ориентированного программирования

- •3.1. Введение

- •Контрольные вопросы

- •3.2. Основные конструкции языка

- •Контрольные вопросы

- •3.3. Структуры данных

- •3.4. Процедуры и функции

- •3.5. Работа с файлами

- •3.6. Динамические информационные структуры

- •Контрольные вопросы

- •3.7. Работа с графикой

- •Var gd, gm: integer; {переменные gd и gm определяют драйвер и режим}

- •Контрольные вопросы и задания

- •3.8. Турбо-оболочки. Версии паскаля

- •Контрольные вопросы

- •3.9. Руководство пользователю турбо-паскаля

- •§4. Методы и искусство программирования

- •4.1. Проектирование программ

- •Контрольные вопросы и задания

- •4.2. Основные принципы разработки и анализа алгоритмов

- •Задания

- •4.3. Методы построения алгоритмов, ориентированные на структуры данных

- •Контрольные задания

- •4.4. Рекурсивные алгоритмы

- •Контрольные задания

- •4.5. Важнейшие невычислительные алгоритмы (поиск и сортировка)

- •If f then write('найден элемент на ',m, ' месте') else write('такого элемента в массиве нет ');

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 5. Бейсик как язык операционально-проблемно-ориентированного программирования

- •5.1. Введение в бейсик

- •Контрольные вопросы

- •5.2. Базовые операторы

- •Контрольные вопросы ч задания

- •5.3. Музыкальные возможности

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.4. Графические возможности

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.5. Обработка символьной информации

- •Контрольные вопросы и задания

- •5.6. Подпрограммы

- •Контрольные вопросы

- •5.7. Работа с файлами

- •5.8. Средства и методы организации диалога

- •Контрольные задания

- •5.9. Версии бейсика

- •5.10. Бейсик и паскаль

- •§ 6. Введение в язык программирования си

- •6.1. Общая характеристика языка и пример программы на си

- •6.2. Элементы си: алфавит, идентификаторы, литералы, служебные слова

- •6.3. Типы данных и операции в языке си. Выражения

- •6.4. Операторы. Управляющие конструкции языка

- •6.5. Структура программы на си. Понятие о функциях

- •6.6. Классы памяти

- •6.7. Функции вводa-вывода

- •6.8. Директивы препроцессора

- •6.9. Си и паскаль

- •§ 7. Основы логического программирования на языке пролог

- •7.1. Общие сведения

- •7.2. Алгоритм выполнения программ на прологе

- •7.3. Рекурсия

- •7.4. Предикат отсечения и управление логическим выводом в программах

- •7.5. Обработка списков

- •7.6. Решение логических задач на прологе

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 8. Введение в функциональное программирование на языке лисп

- •8.1. Назначение и общая характеристика языка

- •8.2. Основные элементы программы на лиспе. Списки

- •8.3. Функции

- •8.4. Формы. Управляющие конструкции в лисп-программе

- •8.5. Рекурсия и цикл в программах на лиспе

- •8.6. Ввод-вывод данных

- •8.7. Пример программирования на лиспе

- •8.8. Свойства символов

- •Контрольные вопросы и задания

- •§9. Введение в объектно-ориентированное программирование

- •9.1. Основные положения

- •9.2. Основы объектного программирования в системе турбо-паскаль

- •9.3. Оболочка turbo-vision

- •9.4.* Среда объектного визуального программирования delphi

- •9.8. Система объектного программирования smalltalk

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 3

- •Часть вторая глава 4 вычислительная техника

- •Введение

- •§ 1. История развития вычислительной техники

- •Начальный этап развития вычислительной техники

- •Начало современной истории электронной вычислительной техники

- •Поколения эвм

- •1.4. Персональные компьютеры

- •1.5. И не только персональные компьютеры...

- •1.6. Что впереди?

- •Контрольные вопросы

- •§2. Архитектура эвм

- •2.1. О понятии «архитектура эвм»

- •1.2. Классическая архитектура эвм II принципы фон неймана

- •2.3. Совершенствование и развитие внутренней структуры эвм

- •2.4. Основной цикл работы эвм

- •2.5. Система команд эвм и способы обращения к данным

- •Контрольные вопросы

- •§3. Архитектура микропроцессоров

- •3.1. История развития микропроцессоров

- •3.3. Внутренняя организация микропроцессора

- •3.3. Работа микропроцессора с памятью. Методы адресации

- •3.4. Форматы данных

- •3.5. Обработка прерываний

- •3.6. Работа микропроцессора с внешними устройствами

- •3.7. Пример: система команд процессоров семейства pdp

- •Контрольные вопросы и задания

- •§4. Учебная модель микрокомпьютера

- •4.1. Структура учебного микрокомпьютера

- •4.2. Система команд

- •4.3. Адресация данных

- •4.4. Работа с внешними устройствами

- •4.5. Примеры программ

- •4.6. Некоторые справочные данные по е-97

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 5. Внешние устройства эвм: физические принципы и характеристики

- •5.1. Внешние запоминающие устройства

- •5.2. Устройства ввода информации

- •5.3. Устройства вывода информации

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 6. Логические основы функционирования эвм

- •6.1. Логика высказываний. Элементарные логические функции

- •6.2. Схемная реализация элементарных логических операций. Типовые логические узлы

- •63. Пример электронной реализации логического элемента

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 4

- •Глава 5 компьютерные сети и телекоммуникации введение

- •§ 1. Локальные сети

- •1.1. Аппаратные средства

- •1.2. Конфигурации локальных сетей и организация обмена информацией

- •1.3. Локальные сети учебного назначения

- •Контрольные вопросы

- •§2. Операционные системы локальных сетей

- •Контрольные вопросы ч задания

- •§3. Глобальные сети

- •3.1. Общие принципы организации

- •3.2. Аппаратные средства и протоколы обмена информацией

- •3.3. Электронная почта

- •3.4.1. Адресация и виды информации в Internet

- •3.4.2. Доступ к информации в Internet

- •3.4.3. Язык разметки гипертекстов html

- •3.4.4. Программа-оболочка Internet Explorer

- •3.4.5. Другие информационные системы в Internet

- •§ 4. Представление об операционной системе unix

- •§ 5. Использование компьютерных сетей в образовании

- •5.1. Телекоммуникации как средство образовательных информационных технологий

- •5.2. Персональный обмен сообщениями

- •5.3. Информационное обеспечение

- •5.4. Совместное решение задач

- •Глава 6 информационные системы введение

- •§ 1. Банки информации

- •1.1. Банки данных

- •1.2. Банки документов

- •1.3. Банк педагогической информации

- •§ 2. Базы данных в структуре информационных систем

- •2.1. Основные понятия

- •2.2. Проектирование баз данных

- •2.3. Представление об языках управления реляционными базами данных типа dBase

- •2.3.1. Основные элементы субд типа dBase

- •2.3.2. Создание структуры файлов базы данных

- •2.3.3. Командный язык субд

- •2.3.4. Ввод данных в базу и редактирование

- •2.3.5. Дополнительные операции

- •2.3.6. Организация системы меню

- •2.3.7. Пример создания информационной системы с помощью субд типа dBase

- •§ 3. Автоматизированные информационные системы

- •3.1. Автоматизированные системы управления

- •3.2. Информационные системы управления

- •3.2.1. Общие принципы

- •3.2.2. Информационные системы управления в образовании

- •3.3. Автоматизированные системы научных исследований

- •3.4. Системы автоматизированного проектирования

- •3.5. Геоинформационные системы

- •Контрольные вопросы

- •§4. Экспертные системы

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 5. Компьютерные обучающие системы

- •5.1. Основные принципы новых информационных технологий обучения

- •5.2. Типы обучающих программ

- •5.3. Компьютерное тестирование

- •5.4. Перспективные исследования в области компьютерного обучения

- •Глава 7 компьютерное математическое моделирование введение

- •§ 1. О разновидностях моделирования

- •§2. Понятие о компьютерном математическом моделировании

- •2.1. Математическое моделирование и компьютеры

- •2.2. Этапы и цели компьютерного математического моделирования

- •2.3. Классификация математических моделей

- •2.4. Некоторые приемы программирования

- •§3. Моделирование физических процессов

- •3.1. Физика и моделирование

- •3.2. Свободное падение тела с учетом сопротивления среды

- •3.3. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. Законы подобия

- •3.4. Движение тела с переменной массой: взлет ракеты

- •3.5. Движение небесных тел

- •3.6. Движение заряженных частиц

- •3.7. Колебания математического маятника

- •3.8. Моделирование явлений и процессов в приближении сплошной среды

- •3.9. Моделирование процесса теплопроводности

- •Контрольные вопросы и задания

- •§ 4. Компьютерное моделирование в экологии

- •4.1. Экология и моделирование

- •4.2. Модели внутривидовой конкуренции

- •4.3. Логистическая модель межвидовой конкуренции

- •4.4. Динамика численности популяций хищника и жертвы

- •4.5. Имитационное моделирование динамики популяций

- •Контрольные вопросы и задания

- •§5. Глобальные модели развития человечества

- •§ 6. Моделирование случайных процессов

- •6.1. Техника стохастического моделирования

- •6.2. Моделирование случайных процессов в системах массового обслуживания

- •6.3. Различные примеры моделирования случайных процессов

- •Контрольные вопросы и задания

- •§7. Компьютерное математическое моделирование в экономике

- •7.1. Постановка зaдaчи линейного программирования

- •7.2. Симплекс-метод

- •Контрольные вопросы и задания

- •Дополнительная литература к главе 7

- •Содержание

- •§4. Методы и искусство программирования 261

- •§ 5. Бейсик как язык операционально-проблемно-ориентированного программирования 290

- •§ 6. Введение в язык программирования си 306

7.2. Симплекс-метод

Для решения ряда задач линейного программирования существуют специальные методы. Есть, однако, общий метод решения всех таких задач. Он носит название симплекс-метода и состоит из алгоритма отыскания какого-нибудь произвольного допустимого решения и алгоритма последовательного перехода от этого решения к новому допустимому решению, для которого функция f изменяется в нужном направлении (для получения оптимального решения).

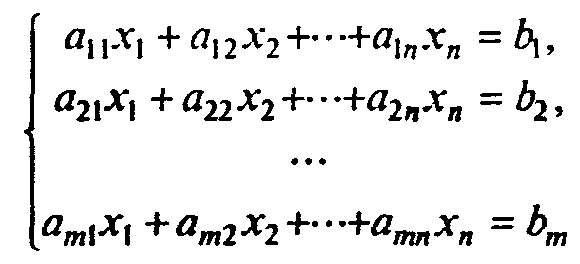

Пусть система ограничений состоит лишь из уравнений

и требуется отыскать минимум линейной функции (7.81). Для отыскания произвольного опорного решения приведем (7.85) к виду, в котором некоторые r неизвестных выражены через остальные, а свободные члены неотрицательны (как это сделать - обсудим позднее):

Неизвестные x1, x2, ..., xr - базисные неизвестные, набор {x1, x2, ..., xr} называется базисом, а остальные неизвестные {xr+1, xr+2, ..., xn} - свободные. Подставляя (7.86) в (7.81), выразим функцию

f через свободные неизвестные:

f = c0 + c'r+1xr+1 + c'хr+2 +…+ с'nxn.

Положим все свободные неизвестные равными нулю:

![]()

![]()

Полученное таким образом допустимое решение

![]()

отвечает базису x1, х2, ..., xr, т.е. является базисным решением. Допустим для определенности, что мы ищем минимум f. Теперь нужно отданного базиса перейти к другому с таким расчетом, чтобы значение линейной функции f при этом уменьшилось. Проследим идею симплекс-метода на примере.

Пример 1. Дана система ограничений

x1 – 3x2 + 5x3 – x4 = 2

x1 + x2 + x3 + x4 = 4

Требуется минимизировать линейную функцию f = х2 – x3. В качестве свободных переменных выберем х2 и х3. Тогда данная система ограничений преобразуется к виду

![]()

Таким образом, базисное решение (3, 0, 0, 1). Так как линейная функция уже записана в свободных неизвестных, то ее значение для данного базисного решения f = 0. Для уменьшения этого значения можно уменьшить x2 или увеличить x3. Но x2 в данном базисе равно нулю и потому его уменьшать нельзя. Попробуем увеличить x3. Первое из уравнений имеет ограничение x3 = 1 (из условия x1 ≥ 0), второе - не дает ограничений. Далее, берем x3 = 1, х2 не меняем и получаем новое допустимое решение (0, 0, 1, 3), для которого f = -1 - уменьшилось. Найдем базис, которому соответствует это решение (он состоит, очевидно, из переменных x3, x4). От предыдущей системы ограничений переходим к новой:

а форма в новых свободных переменных имеет вид

![]()

Теперь попробуем повторить предыдущую процедуру. Для уменьшения f надо уменьшить либо x1, либо x2, но это невозможно, так как в этом базисе x1 = 0, x2 = 0.

Таким образом, данное базисное решение является оптимальным, и minf= -1 при x1 = 0, x2 = 0, x3 = 1, x4 = 3.

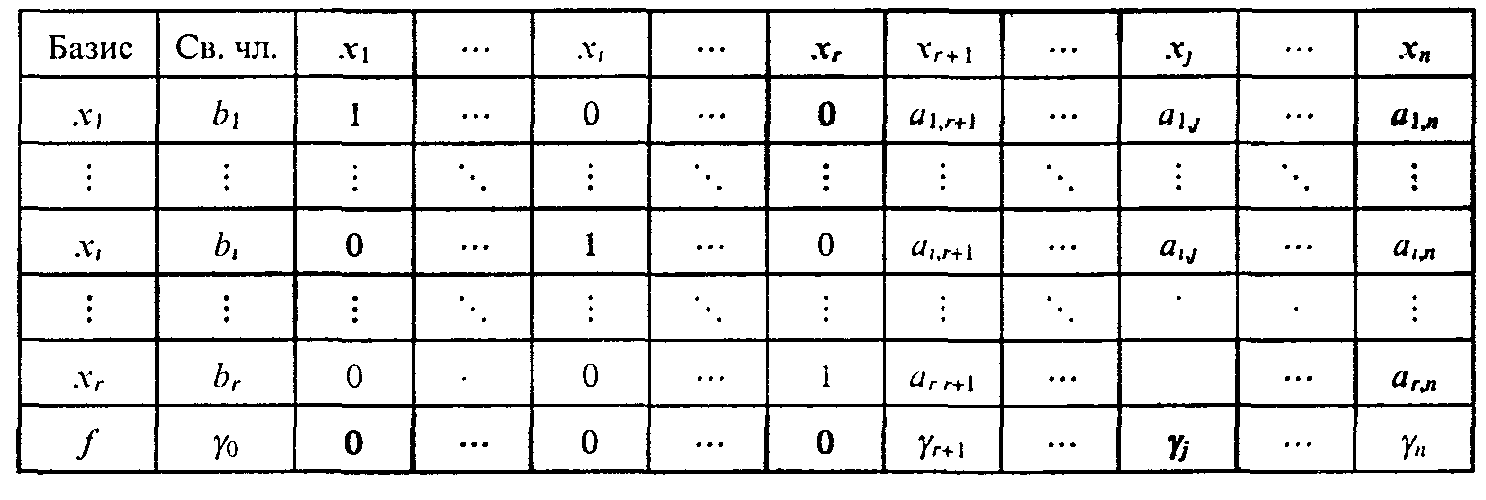

Приведем алгоритм симплекс-метода в общем виде. Обычно все вычисления по симплекс-методу сводят в стандартные таблицы.

Запишем систему ограничений в виде

(7.90)

(7.90)

а функцию f

![]() (7.91)

(7.91)

Тогда очередной шаг симплекс-процесса будет состоять в переходе от старого базиса к новому таким образом, чтобы значение линейной функции, по крайней мере, не увеличивалось.

Данные о коэффициентах уравнений и линейной функции занесем в табл. 7.12.

Таблица 7.12

Симплекс-таблица

Сформулируем алгоритм симплекс-метода применительно к данным, внесенным в табл. 7.12.

1. Выяснить, имеются ли в последней строке таблицы положительные числа (γ0 не принимается во внимание). Если все числа отрицательны, то процесс закончен; базисное решение (b1, b2, .... br, 0, ..., 0) является оптимальным; соответствующее значение целевой функции f = γ0. Если в последней строке имеются положительные числа, перейти к п.2.

2. Просмотреть столбец, соответствующий положительному числу из последней строки, и выяснить, имеются ли в нем положительные числа. Если ни в одном из таких столбцов положительных чисел нет, то оптимального решения не существует. Если найден столбец, содержащий хотя бы один положительный элемент (если таких столбцов несколько, взять любой из них), пометить этот столбец и перейти к п. 3.

3. Разделить свободные члены на соответствующие положительные числа из выделенного столбца и выбрать наименьшее частное. Отметить строку таблицы, соответствующую наименьшему частному. Выделить разрешающий элемент, стоящий на пересечении отмеченных строки и столбца. Перейти к п. 4.

4. Разделить элементы выделенной строки исходной таблицы на разрешающий элемент (на месте разрешающего элемента появится единица). Полученная таким образом новая строка пишется на месте прежней в новой таблице. Перейти к п. 5.

5. Каждая следующая строка новой таблицы образуется сложением соответствующей строки исходной таблицы и строки, записанной в п. 4. которая предварительно умножается на такое число, чтобы в клетках выделенного столбца при сложении появились нули. На этом процесс заполнения новой таблицы заканчивается, и происходит переход к п. 1.

Таким образом, используя алгоритм симплекс-метода применительно к симплекс-таблице, мы можем найти оптимальное решение или показать, что его не существует. Результативность симплекс-метода гарантируется следующей теоремой (приведем ее без доказательства): если существует оптимальное решение задачи линейного программирования, то существует и базисное оптимальное решение. Это решение может быть получено через конечное число шагов симплекс-методом, причем начинать можно с любого исходного базиса.

Ранее мы предполагали, что если система ограничений задана в виде (7.85), то перед первым шагом она уже приведена к виду (7.86), где bi ≥ 0 (i = 1, 2, ..., r). Последнее условие необходимо для использования симплекс-метода. Рассмотрим вопрос об отыскании начального базиса.

Один из методов его получения - метод симплексного преобразования.

Прежде всего проверяем, есть ли среди свободных членов отрицательные. Если свободные члены не являются числами неотрицательными, то добиться их неотрицательности можно несколькими способами:

1) умножить уравнения, содержащие отрицательные свободные члены, на-1;

2) найти среди уравнений, содержащих отрицательные свободные члены, уравнение с максимальным по абсолютной величине отрицательным свободным членом и затем сложить это уравнение со всеми остальными, содержащими отрицательные свободные члены, предварительно умножив его на-1.

Затем, используя действия, аналогичные указанным в пп. 3 - 5 алгоритма симплекс-метода, совершаем преобразования исходной таблицы до тех пор, пока не получим неотрицательное базисное решение.

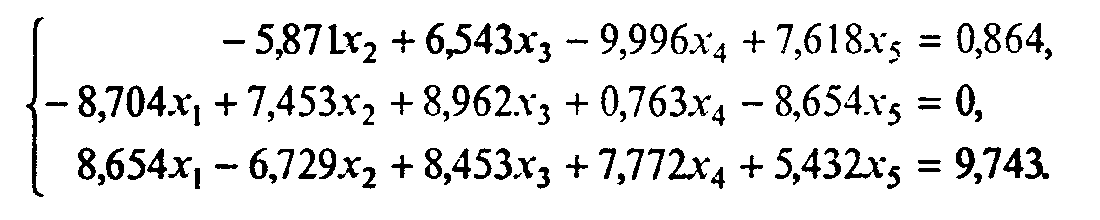

Пример 2. Найти исходное неотрицательное базисное решение системы ограничений

Так как условие неотрицательности свободных членов соблюдается, приступим к преобразованиям исходной системы, записывая результаты в таблицу. Согласно алгоритму просматриваем первый столбец. В этом столбце имеется единственный положительный элемент a31. Делим на 8,654 все коэффициенты и свободный член третьей строки, после чего умножаем каждый коэффициент на 8,704 и складываем с соответствующими коэффициентами второй строки. Первая строка преобразований не требует, так как коэффициент при неизвестном x1 равен нулю. В результате получаем

-

0,00000

0,00000

1,00000

-5,87100

0,68512

-0,77756

6,54300

17,46384

0,97677

-9,99600

8,57990

0,89808

7,61800

-3,19062

0,62769

0,86400

9,79929

1,11584

Продолжая просматривать второй столбец и совершая аналогичные преобразования, имеем

-

0,00000

0,00000

1,00000

0,00000

1,00000

0,00000

156,19554

25,49013

20,79687

63,52761

12,52318

10,63560

-19,72328

-4,65701

-2,99341

84,83688

14,30299

12,24727

И, наконец, на третьем шаге находим исходный базис. Его образуют неизвестные x1, x2, x3. Неизвестные x4, х5 являются свободными:

-

0,00000

0,00000

1,00000

0,00000

1,00000

0,00000

1,00000

0,00000

0,00000

0,40672

2,15588

2,17713

-0,12627

-1,43829

-0,36733

0,54315

0,45815

0,95155

При решении задачи линейного программирования целесообразно использование компьютера. В этом случае можно составить программу, решающую задачу. Учитывая, что программирование довольно трудоемко, можно посоветовать воспользоваться для оформления результатов расчетов табличным процессором. Кроме того, если получившаяся модель задачи слишком громоздка, можно воспользоваться математическими пакетами, которые позволяют получить решение задачи линейного программирования. И, наконец, еще один возможный вариант применения компьютеров - комбинирование всех вышеуказанных способов.