- •Список сокращений [1, 2]

- •Список обозначений [1, 2]

- •Индексы

- •Основные термины и определения [1, 2]

- •Введение

- •1. Основы расчетного подхода для обоснования прочности и долговечности конструкций ядерных энергетических установок

- •1.1. Структура и состав расчетного подхода

- •1.2. Допускаемые напряжения, условия прочности и устойчивости

- •2. Расчет по выбору основных размеров

- •2.1. Общие положения

- •Значение прибавки с2 [1]

- •2.2. Определение толщин стенок элементов оборудования и трубопроводов

- •2.2.1. Цилиндрические, конические обечайки сосудов и выпуклые днища, работающие под внутренним или наружным давлением

- •Значения коэффициентов m1, m2, m3 и пределы применимости формул [1]

- •2.2.2. Цилиндрические коллекторы, штуцера, трубы и колена

- •2.2.3. Круглые плоские днища и крышки

- •Значения расчетного диаметра dr и коэффициента k0 в зависимости от схемы соединения [1]

- •2.3. Коэффициенты снижения прочности и укрепление отверстий

- •2.3.1. Снижение прочности при ослаблении одиночным отверстием

- •2.3.2. Параметры сечений укрепляющих элементов

- •Пределы применимости расчетных формул [1]

- •2.3.3. Снижение прочности при ослаблении рядом отверстий

- •2.3.4. Коэффициент снижения прочности сварных соединений

- •Значения коэффициентов снижения прочности сварных соединений [1]

- •3. Поверочный расчет

- •3.1. Общие положения

- •3.2. Классификация напряжений

- •3.3. Порядок определения напряжений

- •Примеры групп категорий напряжений в конструкциях [1]

- •Примеры групп категорий в рассчитываемых зонах конструкции [1]

- •Значения показателя упрочнения [1]

- •Значения коэффициента чувствительности материала q0 [1]

- •Значение коэффициента Kw [1]

- •4. Расчет на статическую прочность

- •Расчетные группы категорий напряжений [1]

- •5. Расчет на устойчивость

- •5.1. Цилиндрические оболочки под наружным давлением

- •5.2. Цилиндрические оболочки под действием осевой силы

- •5.3. Цилиндрические оболочки при совместном действии наружного давления и осевой силы

- •5.4. Выпуклые днища под наружным давлением

- •5.5. Конические переходы под наружным давлением

- •6. Расчет на циклическую прочность

- •6.1. Общие положения

- •6.2. Методика расчета

- •Коэффициенты снижения циклической прочности сварных соединений [1]

- •Значения коэффициента снижения циклической прочности для сварного соединения [1]

- •Значения коэффициента [1]

- •6.3. Испытания на многоцикловую усталость

- •7. Расчет на сопротивление хрупкому разрушению

- •7.1. Общие положения

- •7.2. Коэффициент интенсивности напряжений

- •7.3. Допускаемые значения коэффициентов интенсивности напряжений

- •7.4. Критическая температура хрупкости

- •7.5. Расчет при различных режимах эксплуатации

- •7.5.1. Расчет при нормальных условиях эксплуатации

- •7.5.2. Расчет при режимах нарушения нормальных условий эксплуатации и аварийных ситуациях

- •8. Основы расчета на сейсмические воздействия

- •8.1. Общие положения

- •8.2. Требования к расчету

- •8.2.1. Исходные данные

- •8.2.2. Постановка задачи. Методы и допущения

- •Сочетание нагрузок и допускаемые напряжения для оборудования и трубопроводов [1]

- •Сочетания нагрузок и допускаемые напряжения для болтов и шпилек [1]

- •9. Методика расчета на сейсмические воздействия

- •9.1. Обобщенные спектры отклика

- •Значения коэффициента пересчета [1]

- •9.2. Унифицированные методы расчета на прочность от сейсмических воздействий

- •9.2.1. Выбор метода расчета

- •Рекомендации по выбору метода расчета и исходных данных сейсмического воздействия [1]

- •9.2.2. Принципы построения механической модели и расчет ее параметров

- •Значения коэффициента ξ [1]

- •Значения приведенных жесткостей и масс

- •9.3. Расчет типовых конструкций, сборочных единиц и деталей оборудования

- •10. Проектирование сейсмостойких аэс

- •10.1. Назначение и основные положения

- •Логарифмические декременты колебаний строительных конструкций и трубопроводов [2]

- •10.2. Определение сейсмичности района

- •10.3. Строительные конструкции и основания

- •Сочетания нагрузок при расчете строительных конструкций на сейсмические воздействия [2]

- •10.4. Технологическое оборудование и трубопроводы

- •Сочетание нагрузок и допускаемые напряжения для оборудования и трубопроводов [2]

- •10.5. Электротехническое и контрольно-измерительное оборудование, средства автоматизации и связи

- •10.6. Антисейсмические предупредительные и защитные мероприятия

- •10.7. Определение усилий в элементах строительных конструкций при расчете линейно-спектральным методом

- •Расчетные усилия в элементах строительных конструкций [2]

- •Минимально допустимые значения коэффициента Ke [2]

- •10.8. Основные положения расчета линейно-протяженных конструкций

- •Типы учитываемых сейсмических волн [2]

- •Коэффициенты для расчета расположенных в грунте конструкций балочного типа [2]

- •11. Вибропрочность

- •11.1. Расчет на вибропрочность

- •11.2. Расчетно-экспериментальные методы оценки вибропрочности типовых элементов конструкций

- •11.2.1. Общие положения

- •11.2.2. Расчет собственных частот колебаний стержневых систем

- •Значения l стержней с различными условиями крепления [1]

- •Значения l стержневых систем с промежуточными опорами и сосредоточенными массами [1]

- •11.2.3. Расчет собственных частот колебаний изотропных прямоугольных пластин

- •Значения для различных граничных условий [1]

- •11.3. Экспериментальные методы исследования вибраций

- •11.3.1. Цель экспериментальных исследований

- •11.3.2. Методы исследований

- •11.3.3. Объекты экспериментальных исследований

- •11.3.4. Условия проведения эксперимента

- •11.3.5. Динамическое тензометрирование

- •11.3.6. Виброметрирование

- •11.3.7. Обработка результатов экспериментальных исследований

- •11.4. Рекомендуемые методы оценки вибропрочности элементов конструкций

- •12. Радиационное облучение материалов и конструкций

- •12.1. Методика определения сдвига критической температуры хрупкости

- •12.1.1. Общие положения

- •12.1.2. Облучение образцов

- •12.1.3. Проведение испытаний и обработка результатов

- •12.2. Влияние облучения на циклическую прочность основных материалов, сварных соединений и металла с наплавкой

- •12.3. Метод определения значения необратимого формоизменения в условиях нейтронного облучения

- •13. Физическое моделирование

- •13.1. Общие положения

- •13.2. Упругие модели и условия их нагружения

- •13.3. Условия упругого моделирования

- •Формулы для пересчета экспериментальных данных с модели на натуру [1]

- •13.4. Тензометрирование

- •Определение главных деформаций 1 и 2 и их направлений по измеренным относительным деформациям [1]

- •Заключение

- •Примеры расчета вибраций и оценки вибрационной прочности теплообменных труб парогенератора [9]

- •Список литературы

- •Оглавление

Примеры групп категорий в рассчитываемых зонах конструкции [1]

|

Рассчитываемая зона |

Вид нагружений |

Категория определяемых напряжений |

Расчетная группа категорий напряжений |

|

Цилиндрическая часть (гладкая часть) |

Внутреннее давление |

Общие мембранные |

()1 |

|

Внутреннее давление, температурный перепад по длине |

Общие мембранные + общие температурные |

()RV |

|

|

Внутреннее давление, температурный перепад по длине, температурный перепад по толщине стенки |

Общие мембранные + общие температурные + местные температурные |

(aF)V |

|

|

Трубопроводы |

Внутреннее давление |

Общие мембранные |

()1 |

|

Внутреннее давление, масса трубопровода |

Общие или местные мембранные + общие изгибные |

()2 |

|

|

Внутреннее давление, масса трубопровода, усилия компенсации |

Общие или местные мембранные + общие изгибные + напряжения компенсации + местные изгибные + общие температурные напряжения |

()RK |

|

|

Общие или местные мембранные + общие изгибные + напряжения компенсации + местные изгибные + общие температурные напряжения с учетом местных напряжений в зоне концентрации |

(aF)K |

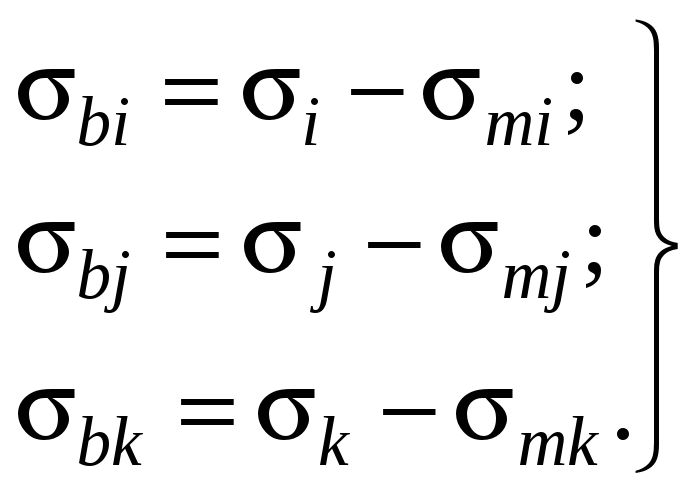

Для наиболее нагруженных областей элемента конструкции в упругой области рассчитываются значения шести составляющих напряжений без учета концентрации для принятой системы координат (декартовой, цилиндрической или сферической) и принятой последовательности по времени режимов работы и нагружения.

По шести составляющим напряженного состояния (с учетом касательных напряжений) определяются значения главных напряжений. Наибольшему главному напряжению присваивают индекс і, а двум другим — индексы ј, k (і > ј > k), фиксируя таким образом главные площадки.

На выбранных зафиксированных главных площадках для всей принятой последовательности по времени режимов работы и нагружения устанавливаются зависимости изменения главных напряжений і, ј, k.

Значения приведенных напряжений () рассчитываются для моментов времени t1, t2, …, tl, ..., tm, где увеличение (уменьшение) абсолютного значения любой из составляющих главных напряжений сменяется их уменьшением (увеличением), по формулам

()іj,l = і,l – j,l;

()jk,l = j,l – k,l; (3.1)

()ik,l = i,l – k,l.

При упругом нагружении для начального t1 и конечного tm моментов времени главные напряжения і, ј и k равны 0 или постоянному напряжению, например, от веса конструкции.

Расчет главных напряжений аналитическими методами, например по теории оболочек, выполняется в указанной выше последовательности. Определение напряжений численными методами в упругой области осуществляется в следующем порядке:

1) устанавливается зависимость местных напряжений для принятой последовательности режимов работы и нагружения;

2) выделяются номинальные напряжения от механических и тепловых нагрузок;

3) находятся приведенные напряжения.

Размах

напряжений ()RV

или

![]() ()RK

определяется

при поверочном расчете на статическую

прочность по графикам изменений

приведенных напряжений ()ij,

()јk,

()іk

для всего процесса изменения напряжений.

Выбирается наибольшее из следующих

значений:

()RK

определяется

при поверочном расчете на статическую

прочность по графикам изменений

приведенных напряжений ()ij,

()јk,

()іk

для всего процесса изменения напряжений.

Выбирается наибольшее из следующих

значений:

, (3.2)

, (3.2)

где()іj,max, ()јk,max, ()іk,max — алгебраически максимальные, а ()іј,min, ()јk,min, ()іk,min — алгебраически минимальные напряжения для всего процесса изменения соответствующих приведенных напряжений.

Во всех случаях упругого нагружения значения напряжений должны соответствовать условиям

![]() (3.3)

(3.3)

Процесс изменения во времени приведенных напряжений ()іј, ()јk, ()іk представляет собой ряд последовательных полуциклов. В пределах каждого полуцикла приведенное напряжение изменяется монотонно. Моменты времени, определяющие концы полуциклов, обозначаются 0, 1, 2, …, l, …, m.

Главные напряжения і, ј, k, распределенные в общем случае неравномерно по площади сечения (толщине стенки) элемента конструкции As, подразделяются на мембранную m и дополнительную составляющую, принимаемую в качестве изгибной b. Эти составляющие определяются в указанные моменты времени по следующим формулам:

(3.4)

(3.4)

(3.5)

(3.5)

Приведенные местные напряжения (L)ij, (L)jk, (L)ik, в конце l-го полуцикла рассчитываются по формулам

(3.6)

(3.6)

где K()ij,l, K()jk,l, K()ik,l — коэффициенты концентрации приведенных напряжений для напряжений ()ij, ()jk, ()ik в полуцикле от l – 1 до l. Коэффициент K()ij,l вычисляется по нормам [1].

Изменение какого-либо местного условного упругого приведенного напряжения (F)l определяется с использованием графика изменения соответствующего приведенного напряжения (L)l. Пример графика показан на рис. 3.1.

Рис. 3.1. График изменения местного приведенного напряжения

Если до момента времени l напряжение (L) находится в упругой области (l = 2 на рис. 3.1), то (F)l = (L)l; если в момент времени l напряжение (L)l находится в упругопластической области и приобретает в этот момент наибольшее абсолютное значение среди всех предшествующих положительных и отрицательных напряжений (L), то напряжение (F)l определяют по нормам [1, см. (5.8)], как функцию показателя .

Показатель упрочнения

допускается выбирать

по табл. 3.3 в зависимости от значения

соотношения

![]()

![]() и

величины ZT.

и

величины ZT.

Таблица 3.3