- •Московский авиационный институт

- •К.Г. Климачев, л.И. Пономарёв, а.В. Шаталов

- •Учебное пособие Москва

- •Содержание

- •Глава 1. Проблема электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств

- •§ 1.1. История и причины возникновения проблемы эмс рэс

- •§ 1.2. Эмс рэс и непреднамеренные помехи

- •§ 1.3. Каналы воздействия одной рэс на другую

- •Глава 2. Характеристики элементов и устройств радиолэектронных систем с позиций эмс

- •§ 2.1. Основное и нежелательное излучения

- •§ 2.2. Частотная избирательность радиоприёмных устройств в широкой полосе частот

- •§ 2.3. Параметры антенных устройств, используемые при анализе эмс рэс

- •Глава 3. Иерархическая структура и математические модели эмс рэс

- •Глава 4. Основы внутриаппаратурной эмс рэс

- •§ 4.1. Характеристики эмс гибридных интегральных схем свч и и микроэлектронных устройств эвм

- •Глава 5. Способы обеспечения внутриаппаратурной эмс рэс

- •§ 5.1. Методы экранирования рэа и эва

- •Поглощение эмв зависит от коэффициента затухания

- •§ 5.2. Методы рациональной компоновки элементов рэа и эва с целью уменьшения взаимных помех

- •§ 5.3. Методы фильтрации помех

Глава 3. Иерархическая структура и математические модели эмс рэс

Теоретический анализ ЭМС РЭС возможен только при наличии соответствующих математических моделей, входящих в её состав элементов.

Математические модели ЭМС РЭС и методы анализа ЭМС существенно зависят от уровня иерархии ЭМС РЭС. Принятая иерархическая структура ЭМС РЭС соответствует иерархии, установленной в радиотехнике, и содержит следующие уровни:

- ЭМС элементов цепей и узлов

- ЭМС устройств и блоков (приёмник, передатчик, антенно-фидерные устройства);

- ЭМС отдельных систем и станций;

- ЭМС комплексов РЭС.

Первые три уровня относятся к внутрисистемной ЭМС и обеспечиваются соответствующими схемно-конструктивными мерами на этапе проектирования и разработки конкретной РЭС.

Четвёртый уровень связан с межсистемной ЭМС различных РЭС. Она не всегда может быть обеспечена только за счёт совершенства отдельных РЭС. Особенно это относится к бортовым комплексам и в этом плане требуется системный подход к анализу и методам обеспечения ЭМС комплексов РЭС.

На всех уровнях для анализа ЭМС требуется знание электромагнитной обстановки (ЭМО) в месте расположения объекта. В настоящее время существуют три подхода для описания ЭМО: электродинамический, энергетический, вероятностный.

I![]()

.

Электродинамический

наиболее сложен и полон и заключается

в расчете в требуемой области пространства

суммарного электромагнитного поля

от всех источников. То есть в t-ой

системе надо определить поля от всех

N

систем на произвольной частоте f

, а затем их просуммировать

.

Электродинамический

наиболее сложен и полон и заключается

в расчете в требуемой области пространства

суммарного электромагнитного поля

от всех источников. То есть в t-ой

системе надо определить поля от всех

N

систем на произвольной частоте f

, а затем их просуммировать

(3.1)

Д![]() ля

расчёта напряжения сигнала, возникающего

на выходе t-ой

приёмной антенны под действием

напряжённости можно использовать

аппарат матриц рассеяния [

S

]

описанный в § 2.3.

ля

расчёта напряжения сигнала, возникающего

на выходе t-ой

приёмной антенны под действием

напряжённости можно использовать

аппарат матриц рассеяния [

S

]

описанный в § 2.3.

2. Энергетический метод. При этом в t-ой системе ищутся не поля, а мощности помехи и сигнала. Затем рассчитывается отношение сигнал/помеха Pc/Pп на входе приёмного устройства t-ой РЭС. При этом для конкретной РЭС всегда можно указать пороговое значение

Kпор = (Pc/Pп)min , превышение которого обеспечит ЭМС. А условие обеспечения ЭМС t-ой РЭС в комплексе будет иметь вид

Pc t /( Pп t + Pm t ) ≥ ( Pc/Pп )min t = Kпор (3.3)

где Pm t - эквивалентная мощность шумов на входе t-ого приёмника в полосе его пропускания.

Для расчета отношения сигнал/помеха используются две модели РЭС в комплексе:

- модель дифференциального вклада (МДВ),

- модель интегрального вклада (МИВ).

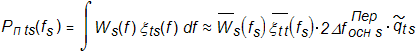

МДВ предполагает, что имеется ограниченное число РЭС, взаимовлияющих друг на друга. Причём известны энергетические спектры Ws(f) каждого передатчика и коэффициент связи ts антенных устройств t-ой и s-ой РЭС (рис.3.1).

П ри

этих условиях мощность помехи на входе

t-ого

приемника от излучения s-ой

РЭС равна

ри

этих условиях мощность помехи на входе

t-ого

приемника от излучения s-ой

РЭС равна

(3.3)

причем интегрировать необходимо по всей области частот, в которой Ws(f) отлична от нуля.

Полностью мощность помехи на входе t-ого приёмника равна:

( 3.4)

3.4)

Мощность полезного сигнала на входе t-ого приёмника можно найти по формуле

( 3.5)

3.5)

где St t(f) - коэффициент передачи по рабочей трассе от выхода t-ого передатчика до входа t-ого приёмника, 2∆fосн – полоса основного канала.

ЭМС всего комплекса РЭС считается обеспеченной, если для каждой РЭС

Pc t /( Pп t + Pm t ) > Kпор t ; ( t = 1, 2, … N ) (3.6)

Вычисление приведённых выше интегралов представляет определённые трудности, поэтому и используют аппроксимацию входящих в них функций.

Наибольшую опасность представляют три ситуации перекрытия по частоте:

- основного излучения s-ого передатчика и основного t-ого

приёмника;

- основного излучения s-ого передатчика и неосновных каналов

приёма t-ого приёмника;

- неосновного излучения s-ого передатчика и основного канала

t-ого приёмника.

В![]() ведём

обозначения:

ведём

обозначения:

![]() -

полосы основного и неосновного каналов

приёма t-ого

приёмника;

-

полосы основного и неосновного каналов

приёма t-ого

приёмника;

- полосы основного и неосновного излучений передатчика с номером s.

![]() -

коэффициенты перекрытия основной и

неосновной полос приёма с основной или

неосновной полосой излучения.

-

коэффициенты перекрытия основной и

неосновной полос приёма с основной или

неосновной полосой излучения.

Тогда мощность на входе t-ого приёмника в основной полосе от s-ого передатчика будет равна

( 3.7)

3.7)

г![]()

![]()

![]() де

через и обозначены средние

значения величин в полосе ;

де

через и обозначены средние

значения величин в полосе ;

![]() -

средняя мощность передатчика s

в полосе f

t

.

-

средняя мощность передатчика s

в полосе f

t

.

А налогично

мощность на входе t-ого

приёмника в основной полосе излучения

s-ого

передатчика равна

налогично

мощность на входе t-ого

приёмника в основной полосе излучения

s-ого

передатчика равна

(3.8)

До сих пор предполагалось, что для каждой РЭС известно значение Kпор, входящее в (3.6).

Если же известны характеристики многоканальной избирательности L t (f) всех t = 1, 2,… N приёмников, входящих в комплекс, то возможно построение нелинейной модели дифференциального вклада.

При этом ЭМС будет обеспечена, если будут выполняться следующие системы неравенств

( 3.9)

3.9)

Первая система неравенств обеспечивает ЭМС по основному каналу приёма, вторая – по неосновным.

Смысл этих двух систем неравенств проще всего понять из их геометрической интерпретации (рис.3.2).

На рис.3.2(а),(б) изображены многочастотная ХЧИ приёмника t и энергетический спектр передатчика s соответственно. На рис.3.2(в) изображена ситуация, при которой ЭМС обеспечена как по основному каналу приема, так и по побочным каналам. На рис.3.2(г) приведён пример ситуации, при которой ЭМС по этим каналам не обеспечивается (соответствующие частотные полосы заштрихованы).

Модель интегрального вклада (МИВ) используется тогда, когда число мешающих сигналов неизвестно и предполагается, что они распределены в пространстве непрерывно.

Т огда

мощность помех на входе t-го

приёмника

огда

мощность помех на входе t-го

приёмника

(3.10)

pп t - объемная плотность помехи.

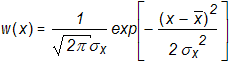

3. Вероятностный метод позволяет получить вероятностную оценку отношения сигнал/помеха. В этом случае мощность помехи и направление ее прихода считаются случайными величинами с известными законами распределения. Часто используют нормальный закон с плотностью распределения

( 3.11)

3.11)

или логарифмический нормальный закон с плотностью распределения

( 3.12)

3.12)

(Используется для величин, выраженных в децибелах).

Рассмотрим далее модель дифференциального вклада.

В децибельном масштабе выражение (3.7) запишется в виде

(![]() 3.13)

3.13)

К![]() аждое

из слагаемых распределено по нормальному

закону. Учитывая свойства нормального

закона, получаем, что среднее значение

мощности помехи

аждое

из слагаемых распределено по нормальному

закону. Учитывая свойства нормального

закона, получаем, что среднее значение

мощности помехи

(3.14)

а![]() её дисперсия

её дисперсия

(3.15)

А налогично

и для отношения сигнал/помеха в децибельном

масштабе, получим

налогично

и для отношения сигнал/помеха в децибельном

масштабе, получим

(3.16)

В![]() силу центральной предельной теоремы

результирующий закон распределения w

(сигнал/помеха) является нормальным,

поэтому вероятность превышения величиной

сигнал/помеха порогового значения

силу центральной предельной теоремы

результирующий закон распределения w

(сигнал/помеха) является нормальным,

поэтому вероятность превышения величиной

сигнал/помеха порогового значения

,

определяющая вероятность ЭМС, вычисляется

следующим образом

,

определяющая вероятность ЭМС, вычисляется

следующим образом

(3.17)

где

- табулированный интеграл вероятности.