- •Оглавление

- •Раздел 1. Структурный анализ механизма…………………………………..5

- •Раздел 2. Кинематический анализ механизма……………………………....5

- •Раздел 3. Кинетостатический анализ механизма……………………….….12

- •Введение

- •Раздел 1. Структурный анализ механизма

- •Раздел 2. Кинематический анализ механизма

- •Кинематический анализ методом планов

- •Разметка механизма

- •Расчет скоростей

- •Расчет ускорений

- •Кинематический анализ методом диаграмм

- •3.1.3. Силовой расчет исходного механизма

- •3.2 Силовой расчет методом «жесткого рычага» н.Е. Жуковского

- •Заключение

- •Список используемой литературы

-

Расчет ускорений

Расчет ускорений проводится для двух положений рабочего хода механизма, в которых сила полезного сопротивления не равна нулю. Ускорения определяются подобно скоростям, расчет которых был проделан выше (п. 2.1.2). В данном курсовом проекте рассчитываются линейные и угловые ускорения в положениях механизма №1 и №4.

Первоначально определим ускорение точки А кривошипа. Оно является постоянным и равно произведению квадрата угловой скорости кривошипа на его длину:

![]() .

(2.7)

.

(2.7)

![]() м/с2.

м/с2.

Нахождение ускорений будем производить методом планов, для этого запишем векторное уравнение ускорения точки В:

![]() (2.8)

(2.8)

где

![]() и

и

![]() -

нормальная и тангенциальная составляющие

ускорения звена АВ

соответственно.

-

нормальная и тангенциальная составляющие

ускорения звена АВ

соответственно.

Решим

уравнение (2.10) графически. Для этого

примем масштабный коэффициент плана

ускорений

![]() ,

равный:

,

равный:

![]() ,

,

где

![]() мм.

мм.

![]()

![]() .

.

![]()

![]() .

.

Строим план ускорений согласно направлению векторов:

-

![]() направлено

из точки А

в точку О1;

направлено

из точки А

в точку О1;

-

![]() направлено

из точки В

в точку А;

направлено

из точки В

в точку А;

-

![]() направлено

перпендикулярно звену АВ;

направлено

перпендикулярно звену АВ;

-

направление

![]() задается

направляющей t – t.

задается

направляющей t – t.

Определим нормальную составляющую ускорения звена АВ:

![]() ,

(2.9)

,

(2.9)

![]() м/с2.

м/с2.

Для построения плана ускорений:

-

выбираем полюс ра (рис. 2.1.6);

-

строим вектор ускорения точки А;

-

из конца вектора

строим луч параллельный звену АВ,

и на этом луче откладываем отрезок an

равный:

строим луч параллельный звену АВ,

и на этом луче откладываем отрезок an

равный:

;

; -

через точку n проводим прямую перпендикулярную АВ, отмечаем точку пересечения ее с направляющей t-t – точка b;

-

отрезок раb – ускорение точки В на плане ускорений.

Ускорения центров масс определяем по принципу подобия:

![]() ,

,![]() мм.

мм.

План ускорений для положения №1 представлен на рис. 2.1.6

Рис. 2.1.6 План ускорений для положения №1

Численные значения ускорений вычислим по формулам:

![]() м/с2,

м/с2,

![]() м/с2,

м/с2,

![]() м/с2,

м/с2,

![]() м/с2,

м/с2,

![]() 1/с2,

1/с2,

Полученные значения всех ускорений для положений механизма №1 и №4 приведены в таблице 3.

Таблица 3

|

|

aa |

ab |

aAB |

aτAB |

anAB |

as2 |

ε2 |

|

|

м/с2 |

1/с2 |

|||||

|

№1 |

155,23 |

105,6 |

74,5 |

66,7 |

34,1 |

130,4 |

40,5 |

|

№4 |

155,23 |

57,4 |

141,3 |

141,3 |

6,6 |

96,2 |

85,6 |

-

Кинематический анализ методом диаграмм

Метод кинематических диаграмм м позволяет наглядно просмотреть, как изменяются перемещение, скорость и ускорение за цикл работы механизма. В данном курсовом проекте диаграммы позволяют определить крайние точки механизма.

Анализ

методом диаграмм начнем с построения

диаграммы скорости. Первоначально

выбираем масштабный коэффициент

диаграммы

![]() .

Для определения коэффициента необходимо

учесть максимальное значение скорости

выходного звена, которое было определено

выше (п 2.1.2). Примем масштабный коэффициент

равный

.

Для определения коэффициента необходимо

учесть максимальное значение скорости

выходного звена, которое было определено

выше (п 2.1.2). Примем масштабный коэффициент

равный

![]()

.

.

Для

построения диаграмм нам потребуется

масштабный коэффициент времени

![]() и масштабный коэффициент угла поворота

и масштабный коэффициент угла поворота

![]() .

Эти коэффициенты рассчитаем по формулам:

.

Эти коэффициенты рассчитаем по формулам:

![]() ,

,

где

tц

– время цикла,

![]() ,

,

![]() ;

L=252

мм.

;

L=252

мм.

![]() сек/мм.

сек/мм.

![]() рад/мм.

рад/мм.

Переносим скорости выходного звене на диаграмму скоростей с учетом полученных масштабных коэффициентов. Полученные значения скоростей соединяем линией, и в результате имеем диаграмму для скорости выходного звена в двенадцати положениях механизма .

Диаграмма скорости строится на первом листе графической части.

Для определения крайних положений механизма находим точки пересечения диаграммы с горизонтальной осью. Эти точки и будут соответствовать крайним положениям. Воспользовавшись масштабным коэффициентом угла поворота переносим крайние положения на разметку механизма (п 2.1.1)

После построения диаграммы скорости строим диаграмму перемещений выходного звена, для этого:

-

выбираем масштабный коэффициент

диаграммы перемещения

![]() м/мм;

м/мм;

-

значение

![]() и

и

![]() принимаем

те же, что и для диаграммы скорости;

принимаем

те же, что и для диаграммы скорости;

- переносим значения перемещения с разметки механизма;

- соединяем полученные точки кривой.

Диаграмма ускорений строится методом графического дифференцирования. Для этого:

-

диаграмму скоростей аппроксимируем ломаной линией;

-

с диаграммы скоростей ось абсцисс переносим на диаграмму ускорений и продолжаем её за начало координат (влево);

-

откладываем отрезок Н = 30 мм;

-

на диаграмме скоростей определяем точку 1 /, затем соединяем её с точкой О прямой линией:

-

из точки Р проводим луч, параллельный хорде О1/. Получаем точку 1//;

-

отрезок О1// изображает среднее ускорение на временном интервале (0;1);

-

чтобы найти точку диаграммы ускорений необходимо из середины временного интервала (0;1) восстановить перпендикуляр и на этот перпендикуляр спроецировать точку 1//;

-

эти построения повторяем для всего временного интервала.

Определим масштабный коэффициент диаграммы ускорений:

![]() ;

;

![]()

.

.

Раздел 3. Кинетостатический анализ механизма

Цели кинетостатического анализа:

-

определение силы полезного сопротивления в рассматриваемых положениях механизма;

-

определение реакций в кинематических парах;

-

определение уравновешивающего момента методом планов;

-

определение уравновешивающего момента методом “жесткого рычага” Н.Е. Жуковского

3.1. Силовой расчет методом планов

Силовой расчет методом планов позволяет определить реакции в кинематических парах и уравновешивающий момент. Этот метод прост, нагляден и достаточно точен для инженерных расчетов.

3.1.1. Определение силы полезного сопротивления

Сила полезного сопротивления определяется по диаграмме сил, данной в задании на курсовой проект.

Для нахождения силы сопротивления перенесем с разметки механизма крайние положения и в масштабе построим диаграмму сил. Значение силы полезного сопротивления равно максимальному значению силы сопротивления. Рпс1 = 1250 Н, Рпс4 = 2000 Н.

3.1.2. Силовой расчет прицепной структурной группы

Прицепная структурная группа состоит из шатуна АВ и ползуна.

Перенесем

звено АВ

с разметки механизма и в точке А

освободим его от связей, отбросив звено

1 и заменив действие этого звена реакцией

![]() ,

которое, в свою очередь, имеет нормальную

,

которое, в свою очередь, имеет нормальную

![]() и тангенциальную

и тангенциальную

![]() составляющие.

составляющие.

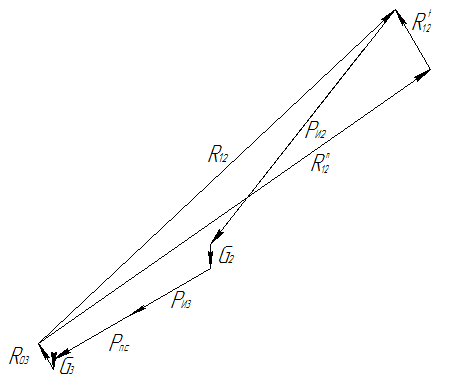

К звеньям группы прикладываем силы тяжести, инерции, полезного сопротивления, реакции связей. На схеме нагружения (рис. 3.1.1) силы изображаем отрезками произвольной величины, но строго выдерживая направления этих сил. Силу полезного сопротивления направляем в сторону противоположную скорости. Силы инерции направляем в сторону противоположные ускорению соответствующих точек.

Рис. 3.1.1. Схема нагружения прицепной группы

Определим силу инерции ползуна:

![]() ,

(3.1)

,

(3.1)

![]() Н.

Н.

Силы инерции звена АВ:

![]() ,

(3.2)

,

(3.2)

![]() Н.

Н.

Определим силу веса ползуна:

![]() (3.3)

(3.3)

![]() Н.

Н.

Определим силу веса звена АВ:

![]() (3.4)

(3.4)

![]() Н.

Н.

Момент

![]() (3.5) – направлен в сторону противоположную

угловому ускорению.

(3.5) – направлен в сторону противоположную

угловому ускорению.

![]() Н*м.

Н*м.

Запишем сумму моментов относительно точки В2:

![]() (3.5)

(3.5)

Из

уравнения (3.3) выразим![]() :

:

![]() (3.6)

(3.6)

![]()

Плечи моментов определим по формулам:

![]() ,

,

![]() м;

м;

![]() ,

,

![]() м.

м.

Запишем сумму всех сил, действующих на группу:

![]() .

(3.7)

.

(3.7)

Решим

уравнение (3.7) графически (рис. 3.1.4).

Выберем масштабный коэффициент

![]() .

Последовательно строим вектора всех

сил в соответствии с уравнением (3.7) так,

чтобы неизвестные реакции

.

Последовательно строим вектора всех

сил в соответствии с уравнением (3.7) так,

чтобы неизвестные реакции

![]() и

и

![]() строились в последнюю очередь. Пересечение

линий действия этих двух векторов дадут

решение данного уравнения. На рис. 3.1.4

представлен план сил для прицепной

группы в положении №1 механизма.

строились в последнюю очередь. Пересечение

линий действия этих двух векторов дадут

решение данного уравнения. На рис. 3.1.4

представлен план сил для прицепной

группы в положении №1 механизма.

Рис. 3.1.4. План сил для прицепной группы

Определим численные значения неизвестных реакций:

![]() ,

,

![]() Н.

Н.

![]() ,

,

![]() Н.

Н.

![]() ,

,

![]() Н.

Н.

Полученные значения вычислений и построений заносим в таблицу4.

Таблица 4

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

№1 |

1250 |

4200 |

-980 |

4350 |

123 |

322 |

4290 |

1330 |

600 |

|

№4 |

2000 |

280 |

-1580 |

1600 |

123 |

322 |

3170 |

724 |

1320 |