- •Статика Аксиомы статики.

- •Связи и их реакции.

- •Проекция силы на ось и на плоскость.

- •Равновесие системы сходящихся сил.

- •Момент силы относительно центра (или точки).

- •Пара сил. Момент пары.

- •Условия равновесия произвольной плоской системы сил. Случай параллельных сил.

- •Предельная сила трения

- •Коэффициент трения

- •Условия равновесия пространственной системы сил

- •Координаты центра тяжести

- •Кинематика

- •Полное ускорение при криволинейном движении

- •Графики движения

- •Скорости и ускорения точек вращающегося тела.

- •Составляющие сложного движения тел, определения

- •Динамика Законы и задачи динамики

- •Задачи динамики для свободной и несвободной материальной точки.

- •Основные виды сил в механике

- •Дифференциальные уравнения движения точки

- •Алгоритм решения задач динамики точки

- •Работа силы.

- •Мощность.

- •Кинетическая энергия

- •Относительное, переносное и абсолютное движение точки

- •Момент инерции

- •Теорема Гюйгенса-Штейнера

Условия равновесия произвольной плоской системы сил. Случай параллельных сил.

Для равновесия любой плоской системы сил необходимо и достаточно, чтобы одновременно выполнялись условия: R = 0, M0 = 0.

Здесь О - любая точка плоскости.

Найдем вытекающие из равенств аналитические условия равновесия.

Величины R и Мо определяются равенствами:

![]()

![]()

где

![]()

![]() Но R

может равняться нулю только тогда, когда

одновременно Rx

= 0 и Ry

= 0. Следовательно, условия будут выполнены,

если будет:

Но R

может равняться нулю только тогда, когда

одновременно Rx

= 0 и Ry

= 0. Следовательно, условия будут выполнены,

если будет:

![]()

![]()

![]()

Равенства выражают, следующие аналитические условия равновесия: для равновесия произвольной плоской системы сил, необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций всех сил на каждую из двух координатных осей и сумма их моментов относительно любого центра, лежащего в плоскости действия сил, были равны нулю.

Теорема о трех моментах. Для равновесия плоской системы сил, действующих на твердое тело, необходимо и достаточно, чтобы суммы моментов этих сил системы относительно трех любых точек, расположенных в плоскости действия сил и не лежащих на одной прямой, были равны нулю.

![]() ;

;

![]() ;

;

![]()

Равновесие плоской системы параллельных сил.

В случае, когда

все действующие на тело силы параллельны

друг другу, мы можем направить ось Ох

перпендикулярно к силам, а ось Оу

параллельно им (рис. 29). Тогда проекция

каждой из сил на Ox

будет равна нулю и первое из 3-х равенств

обратится в тождество вида 0 = 0. В

результате для параллельных сил останется

два условия равновесия:

![]()

![]()

Где ось Оу параллельна силам

Предельная сила трения

Изучение

равновесия тел с учетом трения сводится

обычно к рассмотрению предельного

положения равновесия, когда сила трения

достигает своего наибольшего значения

![]() .

При аналитическом решении задач реакцию

шероховатой связи в этом случае изображают

двумя составляющими N

и

.

При аналитическом решении задач реакцию

шероховатой связи в этом случае изображают

двумя составляющими N

и

![]() ,

где

,

где

![]() .

Затем составляют обычные условия

равновесия статики, подставляют в них

вместо

.

Затем составляют обычные условия

равновесия статики, подставляют в них

вместо

![]() величину

величину

![]() и, решая полученные уравнения,

определяют искомые величины.

и, решая полученные уравнения,

определяют искомые величины.

Коэффициент трения

Коэффициент трения - отношение силы трения F к реакции Т, направленной по нормали к поверхности касания, возникающей при приложении нагрузки, прижимающей одно тело к другому: f = F/T.

Коэффициент трения — характеристика, применяемая при выполнении технических расчётов, характеризующих фрикционное взаимодействие двух тел. В зависимости от вида перемещения одного тела по другому различают: коэффициент трения при сдвиге — скольжении и коэффициент трения при качении. В свою очередь, при скольжении в зависимости от величины тангенциальной силы различают коэффициент неполного трения скольжения, коэффициент трения покоя и коэффициент трения скольжения. Все эти коэффициенты трения могут изменяться в широких пределах в зависимости от шероховатости и волнистости поверхностей, характера плёнок, покрывающих поверхности. Для протяжённого контакта они мало изменяются с изменением нагрузки. В зависимости от величины коэффициент трения скольжения пары трения делят на 2 группы: фрикционные материалы, имеющие большой коэффициент трения— обычно 0,3—0,35, редко 0,5—0,6, и антифрикционные, имеющие коэффициент трения без смазки 0,15—0,12, при граничной смазке 0,1—0,05. Сопротивление свободному качению твёрдого тела (например, колеса) характеризуют коэффициентом сопротивления перекатыванию fk = T•rd/Ik [см], где Т — нормальная составляющая реакции колеса на опору; rd — динамический радиус качения; Ik — нормальная нагрузка на колесе. Если на колесо действуют ведущий или тормозной моменты, то коэффициент сцепления y колеса с дорожным покрытием определяется равенством: y = Tx/Ik, где Tx — неполная сила трения скольжения, возникающая между катящимся колесом и дорогой. Коэффициенты fk и y существенно зависят от природы трущихся тел, характера покрывающих их плёнок и скорости качения. Обычно для металлов (сталь по стали) fk = 0,001—0,002 см. При движении автомобиля со скоростью 80 км/час коэффициент трения колёс по асфальту fk = 0,02 см и резко возрастает с увеличением скорости. Коэффициент сцепления y на сухом асфальте доходит у автомобильных колёс до 0,8, а при наличии плёнки воды снижается до 0,2—0,1.

Коэффициент трения зависит от рода грунта и скорости относительного перемещения трущихся поверхностей. Коэффициент трения покоя (табл. 8.1) несколько больше коэффициента трения в момент получения движения судном при снятии с мели. Таблица 8.1 Величины коэффициента трения покоя для различных грунтов Характер грунта Коэффициент Жидкая глина (ил) Глина Глина с песком Мелкий песок Крупный песок Галька Каменная плита Булыжник 0,20—0,30 0,30—0,45 0,30—0,40 0,40—0,45 0,40—0,50 0,45—0,50 0,35—0,50 0,40—0,60 При посадке на мель, как правило, корпус судна проседает в грунте. Грунт начинает оказывать давление на борта судна. Это давление является причиной дополнительного сопротивления стаскиванию судна с мели. Величина проседания зависит от рода грунта, силы давления корпуса, времени нахождения на мели. При проседании судна частицы грунта прилипают к корпусу, создавая эффект присасывания. Сила присасывания тем больше, чем большей вязкостью обладает грунт. Наибольшее присасывание наблюдается у вязкой глины. На каменистых грунтах корпус может получить пробоины, в которые проникают камни и даже скалы. Это также препятствует снятию судна с мели. Характер сил, действующих на судно, находящееся на мели, разнообразен, но учет их возможен. Однако для этого требуются громоздкие расчеты, основанные на всестороннем и тщательном обследовании состояния судна, что само по себе является трудоемким процессом. В практике пользуются упрощенными расчетами по формуле (8.1) и принимают во внимание особенности действия сил. Этого достаточно, чтобы принять принципиальное решение о возможности снятия судна с мели собственными средствами и оценить характер и объем аварийных работ

Момент силы относительно оси

Моментом

силы

![]() относительно

оси

относительно

оси

![]() (рис. 1.25), называется алгебраическая

величина, абсолютное значение которой

равняется произведению модуля проекции

силы

(рис. 1.25), называется алгебраическая

величина, абсолютное значение которой

равняется произведению модуля проекции

силы

![]() на плоскость

на плоскость

![]() ,

перпендикулярную к оси

,

перпендикулярную к оси

![]() ,

на расстояние

,

на расстояние

![]() от точки

от точки

![]() пересечения

оси с этой плоскостью до линии действия

проекции силы

на плоскость

пересечения

оси с этой плоскостью до линии действия

проекции силы

на плоскость

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() .

.

З нак

"плюс''

- если направление вращения силы

нак

"плюс''

- если направление вращения силы

![]() вокруг точки

вокруг точки

![]() с конца оси

с конца оси

![]() видно происходящим против часовой

стрелки, если по часовой стрелке, то

знак "минус''.

Очевидно, что

момент силы относительно оси равен

нулю, если линия действия силы и ось

лежат в одной плоскости.

видно происходящим против часовой

стрелки, если по часовой стрелке, то

знак "минус''.

Очевидно, что

момент силы относительно оси равен

нулю, если линия действия силы и ось

лежат в одной плоскости.

В случае пространственной системы сил главным моментом относительно точки называется векторная сумма моментов всех сил системы относительно той же точки:

![]() .

.

Главным моментом пространственной системы сил относительно оси называется сумма моментов всех сил системы относительно этой оси:

![]()

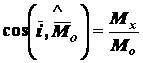

Зная главные моменты

системы сил относительно осей декартовых

координат, можно вычислить модуль

главного момента относительно начала

координат

![]() и

его направляющие косинусы

и

его направляющие косинусы

![]() ,

,

;

;

;

;

.

.