- •4.1 Настройка испытательного контура

- •4.2 Настройка параметров пвн испытательного контура

- •4.4. Коммутационные испытания аппаратов низкого напряжения.

- •Испытания на номинальную отключающую способность.

- •4.5 Испытания высоковольтных выключателей. Виды испытаний

- •4.2 Силовое оборудование испытательных установок.

- •4.3. Синтетические схемы коммутационных испытаний.

- •5. Другие виды испытаний электрических аппаратов

- •5.1 Испытания на стойкость при протекании сквозных токах короткого замыкания

- •5.2 Испытания на нагрев номинальными токами

- •5.3 Исследования и испытания неэлектрических параметров

4.2 Силовое оборудование испытательных установок.

Исследования

и испытания аппаратов высокого напряжения,

связанные с необходимостью создавать

токи к.з. (в том числе и коммутационные

испытания) производятся в специально

оборудованных лабораториях

разрывных мощностей.

С повышением номинальных напряжений

выключателей и ростом отключаемых токов

к.з. испытания

становятся все более затруднительными

из-за

недостаточной мощности испытательных

установок. Например, для проведения

испытаний выключателя с Uн

= 750 кВ и Iо.ном

= 63 кА необходим источник мощностью

![]() .

Такие мощности могут быть созданы лишь

в очень мощных энергосистемах.

Строительство испытательных установок

на такие большие мощности экономически

нецелесообразно, это связано: во-первых,

с большими капитальными затратами,

исчисляемыми миллионами и даже десятками

миллионов долларов, во-вторых, выключатели

с большой коммутируемой мощностью

производятся в очень малых количествах.

Указанная проблема решается, главным

образом, заменой

прямых испытаний, косвенными,

т.е. в условиях, отличающихся от реальных

(замена трехфазных испытаний однофазными,

испытания при пониженных мощностях и

др.).

.

Такие мощности могут быть созданы лишь

в очень мощных энергосистемах.

Строительство испытательных установок

на такие большие мощности экономически

нецелесообразно, это связано: во-первых,

с большими капитальными затратами,

исчисляемыми миллионами и даже десятками

миллионов долларов, во-вторых, выключатели

с большой коммутируемой мощностью

производятся в очень малых количествах.

Указанная проблема решается, главным

образом, заменой

прямых испытаний, косвенными,

т.е. в условиях, отличающихся от реальных

(замена трехфазных испытаний однофазными,

испытания при пониженных мощностях и

др.).

Среди косвенных методов испытаний весьма эффективным, получившим в настоящее время достаточно широкое распространение, является испытания с применением т. н. синтетических схем. Их действие основывается на свойствах электрической дуги в цепях высокого напряжения. При горении дуги падение напряжения между контактами высоковольтного выключателя обычно не превышает нескольких процентов номинального напряжения выключателя, в то время как после ее гашения на контактах выключателя восстанавливается высокое напряжение, а остаточный ток в межконтактном промежутке очень мал. Это позволяет процесс отключения цепи высокого напряжения, включающий в себя процесс горения дуги и восстановления напряжения, воссоздавать с помощью двух источников:

-

источника тока, обеспечивающего ток к.з. заданной величины, но с относительно небольшим напряжением, достаточным лишь для поддержания горения дуги при размыкании контактов испытуемого выключателя;

-

источника напряжения, обеспечивающего подачу на испытуемый выключатель высокого восстанавливающегося напряжения при переходе тока через нулевое значение и протекание в нем небольшого остаточного тока

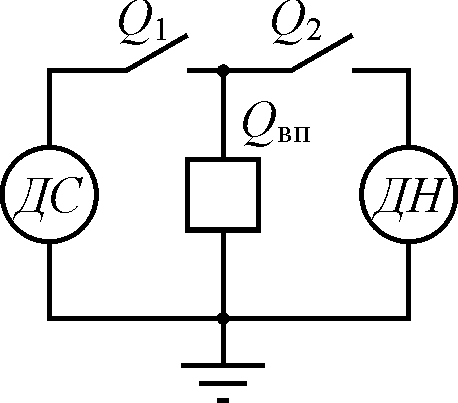

С труктура

синтетической схемы представлена на

рис. Вспомогательный выключатель Q1

обеспечивает включение источника тока

ИТ. При подходе тока дуги в испытуемом

выключателе Qвп

к нулевому значению включается

вспомогательного выключателя Q2,

тем самым от источника напряжения ИН

на испытуемый выключатель осуществляется

подача высокого восстанавливающегося

напряжения. Одновременно с этим,

отключается вспомогательный выключателя

Q2,

тем самым осуществляется отделение Qи

от источника тока. Естественно, что

действие всех выключателей должно быть

строго синхронизировано, что является

достаточно серьезной проблемой. Если

время горения дуги в Qи

по условиям испытаний больше одного

полупериода, в схеме должно быть

предусмотрено возобновление тока к.з.

в следующий полупериод. Такой принцип

построения испытаний позволяет

реализовать испытательные контуры на

предельные напряжения и мощности,

поскольку создание отдельных источников

тока и напряжения не представляет

значительных трудностей.

труктура

синтетической схемы представлена на

рис. Вспомогательный выключатель Q1

обеспечивает включение источника тока

ИТ. При подходе тока дуги в испытуемом

выключателе Qвп

к нулевому значению включается

вспомогательного выключателя Q2,

тем самым от источника напряжения ИН

на испытуемый выключатель осуществляется

подача высокого восстанавливающегося

напряжения. Одновременно с этим,

отключается вспомогательный выключателя

Q2,

тем самым осуществляется отделение Qи

от источника тока. Естественно, что

действие всех выключателей должно быть

строго синхронизировано, что является

достаточно серьезной проблемой. Если

время горения дуги в Qи

по условиям испытаний больше одного

полупериода, в схеме должно быть

предусмотрено возобновление тока к.з.

в следующий полупериод. Такой принцип

построения испытаний позволяет

реализовать испытательные контуры на

предельные напряжения и мощности,

поскольку создание отдельных источников

тока и напряжения не представляет

значительных трудностей.

В настоящее время в лабораториях разрывных мощностей в качестве источников тока для синтетических схем используются генераторы импульсных токов, представляющие собой, как правило, накопители энергии. К наиболее распространенным накопителям относятся емкостные, индуктивные, механические, химические, а также различные их сочетания.

В емкостном накопителе энергия накапливается в виде энергии электростатического поля в конденсаторных батареях. Процесс накопления происходит при зарядке конденсаторов от маломощного выпрямителя, а разряд вызывается подключением нагрузки через коммутирующие устройства - чаще всего разрядники.

Широкое распространение при проведении коммутационных испытаний выключателей получили механические накопители - ударные генераторы (УГ), представляющие собой модифицированные трехфазные турбогенераторы, мощностью до 300 МВА, рассчитанные на отдачу большой мощности в течение короткого промежутка времени. В кратковременных режимах от УГ получают мощность на порядок превышающую номинальную. В качестве первичного двигателя для УГ применяется асинхронный двигатель, который разгоняет его на холостом ходу, и на момент проведения испытания, отключается от сети. Основным требованием, определяющим конструкцию УГ, является обеспечение минимального реактивного сопротивления рассеяния с целью получения максимальных величин токов короткого замыкания. Это достигается тем, что УГ имеют меньшее число витков обмотки статора, меньшую глубину и большую ширину паза статора, уменьшенный воздушный зазор и приближенные к зазору обмотки статора и ротора, экранированные лобовые части и полную демпферную обмотку на роторе. Активная часть статора крепится к корпусу с помощью эластичного элемента для снижения больших нагрузок на фундамент и корпус при проведении испытаний. Для повышения мощности лаборатории зачастую применяется параллельное включение нескольких УГ. Обычно УГ имеют напряжение 10-20 кВ, а для испытания выключателей различного класса напряжения служат повышающие ударные трансформаторы с регулированием напряжения. Накапливаемая энергия в УГ приближается к 109 кДж, максимальные токи достигают нескольких сотен килоампер при длительности 0,1–1 с.

В последнее время при коммутационных испытаниях высоковольтных выключателей в качестве генератора импульсного тока все шире используются индуктивные накопители энергии. В них накопление энергии происходит при зарядке катушки индуктивности от источника постоянного тока.

Наряду с лабораториями, оснащенными генераторами импульсных токов, существуют лаборатории разрывных мощностей, где источником тока является силовая сеть.

Источником восстанавливающегося напряжения в синтетических схемах служит либо повышающий трансформатор, запитанный от токовой цепи, либо колебательный контур, настроенный на частоту ПВН. В качестве вспомогательных выключателей в синтетических схемах зачастую применяются полюса испытуемых выключателей. Для подключения ИН, как правило, применяются искровые разрядники, либо он постоянно подключен через резистор с соответствующим полным сопротивлением.

Наряду с лабораторными испытаниями, в ряде случаев возникает необходимость проведения испытаний в реальных электрических системах. Такие испытания имеют определенные преимущества, поскольку не требуют дорогостоящих испытательных установок, и условия коммутации, максимально приближены к реальным. Недостатками таких испытаний являются: во-первых, для создания необходимой коммутируемой мощности необходимо отключать ряд потребителей, а зачастую и все потребители, что не всегда приемлемо; во-вторых, в момент проведения опыта к.з. возникают сильные толчки нагрузки, которые могут нарушить нормальную работу электрической системы. Поэтому в реальной электрической системе возможны лишь эпизодические (например, контрольные) испытания аппаратов, при разработке же новых конструкций дугогасительных устройств такие испытания невозможны, поскольку число опытов к.з. велико.