- •Предисловие

- •Введение

- •Глава 1. Графическое представление критерИев

- •1.1. Критерии с прямоугольными конусами предпочтения

- •1.1.1. Минимаксный критерий

- •1.1.2. Критерий Гермейера

- •1.1.3. Критерий Сэвиджа

- •1.1.4. Критерий азартного игрока

- •1.2. Критерий с прямыми предпочтения

- •1.3. Производные критерии

- •1.3.1. Критерий Ходжа-Лемана

- •1.3.2. Критерий произведений

- •1.3.3. Критерий Гурвица

- •1.3.4. Критерий Байеса-Лапласа

- •1.3.5. Обобщенные критерии

- •Глава 2. Количественные характеристики ситуации принятия решений

- •2.1. Влияние информации на процесс принятия решения

- •2.2. Значимость независимого параметра

- •2.3. Энтропия независимого параметра

- •2.4. Доверительные факторы принятия решений

- •2.4.1. Эмпирический доверительный фактор

- •2.4.2. Прогностический доверительный фактор

- •2.4.3. Эмпирико-прогностический доверительный фактор

- •2.4.4. Использование доверительных факторов в задачах принятия решения

- •2.5. Принятие решений в условиях рисков

- •2.6. Пример оценки значимости параметра

- •Глава 3. Гибкие критерии выбора решения

- •3.1. Свойства гибкого критерия

- •3.2. Применение гибкого критерия

- •Параметров в заданных интервалах для выборки сочетаний исходных данных при (случай 1)

- •3.3. Адаптивный критерий Кофлера-Менга с использованием кусочно-линейной информации

- •Глава 4. СубъективНые оценки параметРов

- •4.1. Основные проблемные вопросы

- •4.2. Подготовка и проведение оценок

- •4.3. Обработка данных

- •4.3.1. Интерквартиль оцениваемой величины

- •4.3.2. Взвешивание оцениваемой величины

- •4.4. Гибкий выбор принятия решения при субъективной полезной информации

- •4.5. Примеры проведения оценок

- •Глава 5. Анализ ситуаций выбора решения

- •5.1. Общая структура выбора решения

- •5.2. Методы выбора решений

- •5.3. Ошибки решения

- •5.3.1. Количественный анализ ошибок

- •5.3.2. Качественный анализ ошибок

- •5.4. Схемы принятия решений

- •5.4.1. Одношаговые схемы принятия решений

- •5.4.2. Многошаговые схемы принятия решений

- •5.5. Дискретизация и комбинирование внешних состояний

- •5.5.1. Разделение общего числа представительных значений по параметрам внешнего состояния

- •5.5.2. Распределение заданного числа представительных значений по диапазону неопределенности параметра

- •5.6. Пример расчета числа дискретизирующих шагов для оценочной функции

- •Глава 6. Полезность вариантов решения. Риск

- •6.1. Полезность вариантов решения

- •6.2. Понятие риска

- •6.3. Сравнение степеней риска

- •6.4. Формальное описание риска

- •6.5. Виды рисков

- •6.6. Многократные риски

- •6. Изложить понятие неоднократного риска. Глава 7. Многоцелевые решения. Альтернативные методы

- •7.1. Многоцелевые решения

- •7.1.1. Общий подход

- •7.1.2. Реализация целей

- •7.1.3. Методы выбора внутри эффективных множеств

- •7.2. Альтернативные методы

- •7.2.1. Основные пути выбора решения

- •7.2.2. Критериальный анализ

- •7.2.3. Применение нечетких множеств

- •Заключение

3.3. Адаптивный критерий Кофлера-Менга с использованием кусочно-линейной информации

В работе Е. Кофлера

и Г. Менга показывают преимущества

предлагаемого ими адаптивного критерия,

который ориентирован на уровень

информации, имеющейся у лица, принимающего

решение. Недостающая информация,

образующая множество

![]() ,

задается в виде имеющихся в распоряжении

априорных вероятностных распределений

,

задается в виде имеющихся в распоряжении

априорных вероятностных распределений

![]() внешних состояний. При этом принимается

предположение о том, что пространство

внешних состояний. При этом принимается

предположение о том, что пространство

![]() этих состояний может быть разложено на

непересекающиеся подмножества

этих состояний может быть разложено на

непересекающиеся подмножества

![]() :

:

,

,

![]() для

для

![]()

![]() .

.

Лицо, принимающее

решение, знает, что внешние состояния

из подмножества

![]() встречаются с вероятностью

встречаются с вероятностью

![]() :

:

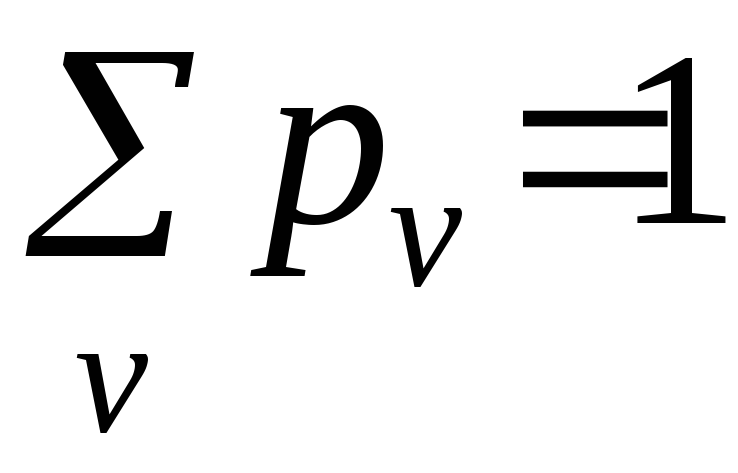

,

,

![]() ,

,

.

.

В случае появления

состояния

![]() при выборе варианта решения

при выборе варианта решения

![]() результат

представляется в виде величины

результат

представляется в виде величины

![]() .

Кофлер и

Менг определяют оценочную функцию

адаптивного критерия следующим

.

Кофлер и

Менг определяют оценочную функцию

адаптивного критерия следующим

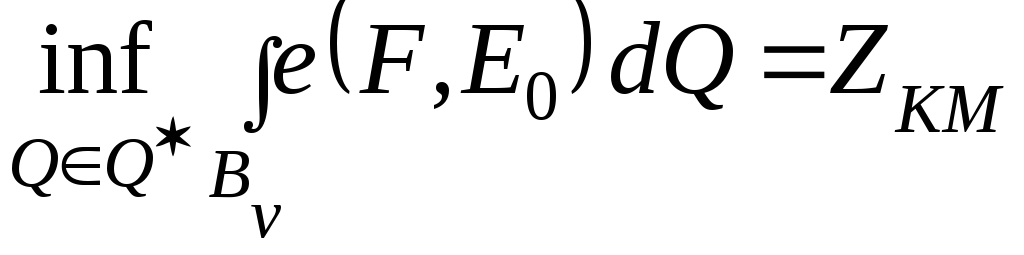

образом:

,

(3.11)

,

(3.11)

где ![]() – множество вариантов решения. Таким

образом, решение

– множество вариантов решения. Таким

образом, решение

![]() является

оптимальным, если выполняется равенство

является

оптимальным, если выполняется равенство

.

.

Критерий, определяемый выражением (3.11), может быть охарактеризован как «бернуллизация» минимаксного критерия, поскольку выбор оптимального варианта по Бернулли состоит, по существу, в том, что максимизируется математическое ожидание результата. Область применения критерия может быть расширена, поскольку момент времени принятия решения не задается, и лицо, принимающее решение, располагает возможностью выбрать благоприятное для себя время.

Множество априорных

вероятностных распределений образует

для конечного числа внешних состояний

(пусть

![]() – их число)

конечномерный симплекс

– их число)

конечномерный симплекс

![]() .

Частичная

информация состоит тогда в знании

некоторого (не вырождающегося до одного

распределения) собственного подсимплекса

.

Частичная

информация состоит тогда в знании

некоторого (не вырождающегося до одного

распределения) собственного подсимплекса

![]() .

При этом

говорят о кусочно-линейной информации

(КЛИ), если указанная часть симплекса

образует выпуклое многомерное

подпространство. Кусочно-линейная

информация обладает различными

важными свойствами, например, в

вероятностном подпространстве этой

информации существует реальная точка

экстремума, координаты которой

составляют матрицу. Кроме того, на

основании априорного вероятностного

распределения или априорного задания

частотного распределения значений

параметра по интервалам можно получить

апостериорное вероятностное

распределение или, соответственно,

апостериорное частотное распределение

параметра по интервалам, но, конечно,

также кусочно-линейного типа.

.

При этом

говорят о кусочно-линейной информации

(КЛИ), если указанная часть симплекса

образует выпуклое многомерное

подпространство. Кусочно-линейная

информация обладает различными

важными свойствами, например, в

вероятностном подпространстве этой

информации существует реальная точка

экстремума, координаты которой

составляют матрицу. Кроме того, на

основании априорного вероятностного

распределения или априорного задания

частотного распределения значений

параметра по интервалам можно получить

апостериорное вероятностное

распределение или, соответственно,

апостериорное частотное распределение

параметра по интервалам, но, конечно,

также кусочно-линейного типа.

Если для симплекса

распределения внешних состояний

![]() априорное распределение кусочной

информации представлено в форме части

этого симплекса

априорное распределение кусочной

информации представлено в форме части

этого симплекса

![]() ,

то отношение

,

то отношение

![]() ,

,

![]() ,

,

где

![]() и

и

![]() – объемы, соответственно, подпространства

– объемы, соответственно, подпространства

![]() и пространства

и пространства

![]() ,

представляет собой относительную

энтропию.

,

представляет собой относительную

энтропию.

Чувствительностью

![]() ситуации

ситуации

![]() по отношению к заданному изменению

информации

по отношению к заданному изменению

информации

![]() называется приращение

называется приращение

![]() результата

результата

![]() ,

вызванное

изменением

,

вызванное

изменением

![]() .

.

Наряду с одношаговыми

существуют также и многошаговые процессы

принятия решения. Формирование процесса

адаптации выполняется с использованием

известной в стохастической динамической

оптимизации

![]() -стратегии.

Специально для усвоения метода авторы

вводят понятие стохастической линейной

программы

-стратегии.

Специально для усвоения метода авторы

вводят понятие стохастической линейной

программы

![]() ,

,

![]() ,

,

![]() .

.

Цель Кофлера и Менга состояла в количественном согласовании информации, характеризующей конкретную ситуацию, с возможными вариантами решения, что совпадает с постановкой задачи в разд. 3.1, хотя критерии выбора различаются.

Метод КЛИ не содержит никаких конкретных указаний, как и откуда получать оговоренную выше кусочно-линейную информацию при наличии объективного описания существующей ситуации. Таким образом, степень объективности КЛИ оценить нельзя, что, конечно, серьезно ограничивает возможности широкого применения адаптивного критерия.

Рассматривая

вопросы, связанные с оценкой риска, и

интерпретируя границы доверительных

интервалов вероятностных оценок

распределения параметров или

полученные для них наиболее неблагоприятные

распределения параметров как экстремальные

точки и, соответственно, экстремальное

распределение в смысле, получим одинаковые

результаты решения как с использованием

гибкого критерия (3.1), так и с использованием

адаптивного критерия. Однако вычислительные

затраты, связанные с применением

адаптивного критерия, существенно

выше. Экстремальные распределения или

точки необходимо получать из систем

неравенств, которые составляются на

основании всей возможной информации о

распределении внешних состояний.

Риск, сопутствующий принятию решения

по адаптивному критерию, не оценивается,

тогда как использование гибкого критерия

(3.1) предусматривает оценку и контроль

величины допустимого риска. Гибкий

критерий принятия решения (3.1)

характеризуется большой степенью

общности с классическими критериями –

при соответствующей оценке риска

![]() выбор варианта решения может выполняться,

кроме выше описанных случаев, по

выбор варианта решения может выполняться,

кроме выше описанных случаев, по

![]() -критерию,

а использование эмпирико-прогностического

доверительного фактора способствует

эффекту стабилизации выбора варианта

решения при повторных случаях принятия

решения в аналогичной ситуации. Таким

образом, область применения данного

критерия значительно шире по сравнению

с классическими и содержит элементы

моделирования процесса с целью улучшения

качества решения.

-критерию,

а использование эмпирико-прогностического

доверительного фактора способствует

эффекту стабилизации выбора варианта

решения при повторных случаях принятия

решения в аналогичной ситуации. Таким

образом, область применения данного

критерия значительно шире по сравнению

с классическими и содержит элементы

моделирования процесса с целью улучшения

качества решения.

Вопросы для самопроверки по разделу 3

1. Дать краткую характеристику свойств гибкого критерия выбора решения.

2. Изложить основы применения гибкого критерия выбора решения.

3. Привести особенности применения гибкого критерия выбора решения.

4. Дать понятие адаптивного критерия Кофлера-Менга.

5. Привести особенности использования адаптивного критерия Кофлера-Менга.