- •Занятие 1 Экскурсия «Жизнь в почве»

- •Задание для подготовки к экскурсии:

- •А) Почва как жилище и убежище

- •Опорная функция

- •Б) Экологические группы почвенных животных:

- •Вопросы для самоконтроля

- •Задание для работы на занятии:

- •Глоссарий

- •Занятие 2 Почва как депо семян и других зачатков организмов

- •Задание для подготовки к занятию:

- •А) Банк семян

- •Б) Функция сохранения и депо семян и других зачатков в почве

- •Вопросы для самоконтроля

- •Задание для работы на занятии:

- •Б) Банк семян сорных растений в почвах агроценозов

- •В) Банк семян сорняков в агроценозах Зауралья

- •Б) Экологические особенности почвенных водорослей

- •Вопросы для самоконтроля

- •Задание для работы на занятии:

- •А) Общая характеристика почвенных фототрофов в зоне рекреации Национального парка «Башкирия»

- •Б) Изменение количества почвенных водорослей под влиянием удобрений

- •Глоссарий

- •Занятие 4 Почвенная протистофауна и ее изменения при загрязнении среды нефтепродуктами

- •Задание для подготовки к занятию:

- •А) Загрязнение почв нефтепродуктами и перспективы их дальнейшего использования

- •Б) Простейшие

- •Вопросы для самоконтроля

- •Задание для работы на занятии:

- •В) Методы изучения протистофауны

- •Г) Почвенная протистофауна Среднего Поволжья

- •Д) Влияние нефтедобычи на разнообразие раковинных амеб

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лабораторная работа №3: Разнообразие почвенных простейших в разных почвах.

- •Глоссарий

- •Занятие 5 Почвенные нематоды, их экологические функции и практическое применение

- •Задание для подготовки к занятию:

- •А) Нематоды и их среда обитания

- •Б) Золотистая картофельная нематода (зкн)

- •В) Бобовые и крестоцветные культуры помогают бороться с нематодой

- •Вопросы для самоконтроля

- •Задание для работы на занятии:

- •Г) Разведение нематод в почве

- •Д) Применение биопрепаратов на основе энтомопатогенных нематод в теплицах

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы для самоконтроля

- •Задание для работы на занятии:

- •Глоссарий

- •Занятие 7 Почвоутомление в агроценозах

- •Задание для подготовки к занятию:

- •Почвоутомление в агроценозах

- •Вопросы для самоконтроля

- •Задание для работы на занятии:

- •Глоссарий

- •Занятие 8 Биологическая активность почв

- •Задание для подготовки к занятию:

- •Микробиологическая диагностика и биологическая активность почв

- •Вопросы для самоконтроля

- •Задание для работы на занятии:

- •Лабораторная работа № 6 Определение интенсивности выделения сОг из почвы (метод и.О. Карпачевского)

- •Глоссарий

- •Занятие 9 оценка степени деградации почв

- •Задание для подготовки к занятию:

- •Значимость проблемы

- •Факторы деградации

- •Изменение свойств почв и компонентов экосистемы

- •Пути оптимизации обстановки

- •Вопросы для самоконтроля

- •Задание для работы на занятии:

- •Оценка степени деградации почв

- •Определение степени физической деградации почв

- •Определение степени химической деградации почв

- •Определение степени биологической деградации почвы

- •Значимость проблемы

- •Экологическая оценка водной и ветровой эрозии почв

- •Водная эрозия почв

- •Вопросы для самоконтроля

- •Задание для работы на занятии:

- •А) Деградация почв и определение ее скорости

- •Примеры расчета периода и степени деградации почв

- •1) Определим степень и период физической деградации

- •2) Определим степень и период химической деградации

- •Глоссарий

- •Тестовые задания по почвенной экологии

- •Вопросы для коллоквиума и зачета

- •Словарь основных терминов

- •Литература

- •Предельно допустимые концентрации (пдк) химических веществ в почве

- •Предельно допустимые концентрации (пдк) химических веществ в почвах и допустимые уровни их содержания по показателям вредности

- •Учебной дисциплины Почвенная экология

- •По направлению–110200.62 «Агрономия » очная форма обучения

- •Цели и задачи учебной дисциплины

- •3. Требования к результатам освоения дисциплины:

- •4. Объем дисциплины и виды учебной работы

- •5. Содержание дисциплины

- •5.1. Содержание разделов дисциплины

- •6. Лабораторный практикум

- •7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Б) Простейшие

Protozoa — микроскопические одноклеточные животные, нанофауна почв. Для их активной жизни в почве важнейшее значение имеет наличие воды в почвенных порах. Периоды иссушения переживают в виде цист. Обнаружены простейшие во всех почвах. Численность их может быть очень высокой — до нескольких сотен тысяч клеток в 1 г почвы. Биомасса в благоприятных условиях (например, в луговых почвах) достигает 30—40 г/м2. Один из наиболее существенных факторов, регулирующих жизнь простейших в почвах, — количество бактерий, которыми они питаются.

Они поедают также клетки дрожжей и водорослей, проявляя при этом избирательность в выборе пищи. Есть среди простейших и сапрофаги. Некоторые питаются осмотрофно. Основная их роль в почве — участие в разложении органического вещества и выедание клеток микроорганизмов.

Жизнь в почвенных микросредах с огромным количеством тончайших капилляров накладывает отпечаток на морфологию простейших. Их клетки имеют в 5—10 раз более мелкие размеры, чем у пресноводных или морских обитателей. У некоторых наблюдается уплощение клетки, отсутствие шипов и выростов, потеря переднего жгутика. У раковинных корненожек, живущих в почве, упрощенная форма раковинки и скрытое, либо очень малых размеров, отверстие, что предотвращает пересыхание. Есть виды, которые встречаются исключительно в почве.

В почве живут представители трех классов простейших: жгутиконосцы, саркодовые и инфузории.

Жгутиконосцы (Mastigophora, Flagellata) характеризуются в первую очередь наличием жгутиков. Это самые мелкие формы среди почвенных простейших. Некоторые имеют размеры, сопоставимые с бактериями, — 2—4 мкм. Среди жгутиконосцев есть виды, содержащие в клетках пигменты, в том числе хлорофилл, и способные к фотосинтезу. Это растительные жгутиконосцы, или фитомастигины. Их правильнее было бы относить к водорослям. Они занимают промежуточное положение между растениями и животными.

Саркодовые (Sarcodina), или корненожки, включают голые и раковинные амебы. Размеры их больше, чем жгутиконосцев. Некоторые голые амебы достигают 20 мкм, а раковинные — от 20 до 65 мкм. Характерная черта амеб — непостоянная форма тела. Они не имеют жесткой пелликулы — наружной оболочки — и образуют псевдоподии, в которые «переливается» плазма. Псевдоподии служат как для передвижения, так и для «заглатывания» пищи. Кроме бактерий и дрожжей амебы поедают клетки водорослей, «нападают» на других простейших, главным образом на мелких жгутиконосцев или других корненожек и коловраток.

Раковинные амебы (тестациды) преимущественно сапрофаги. Часть их тела заключена в панцирь, или раковину. Через отверстие (устье) псевдоподии вытягиваются наружу, а раковина играет защитную роль. Раковинные корненожки особенно многочисленны в болотных почвах. Это характерные члены биоценоза сфагновых торфяников. Высокая численность раковинных амеб (десятки тысяч в 1 г почвы) отмечена и в кислых почвах хвойных лесов. Тестациды развиваются в слое подстилки. Так как раковинки амеб долго сохраняются в почве, то их используют как один из показателей в почвенной биодиагностике.

В почве тестациды представлены главным образом видами рода Plagiopyxis.

|

|

Рис 1. Раковинные амебы Арцелла: а — вид сверху; 6— вид сбоку; в — диффлюгия I — раковина; 2 — устье; 3 -ядро; 4 — псевдоподии

|

Инфузории (ресничные, Ciliata) — одна из наиболее многочисленных и прогрессирующих групп простейших. В основном инфузории — обитатели водоемов, и в почве их значительно меньше, чем других простейших — жгутиконосцев и амеб. Клетки их более крупные, имеют многочисленные реснички, сгруппированные в продольные, косые или спиральные ряды.

Почвенные инфузории относятся к подклассам Holotricha (Colpoda, Paramaecium), с равномерным распределением ресничек по всей клетке; Spirotricha со спиральными рядами ресничек от заднего конца клеток к ротовому отверстию (например, у Stylonichia) и Peritricha, клетки которых поперечно «срезаны» на оральном конце, а ротовая ямка окружена двумя рядами редуцированных ресничек. Среди последних есть прикрепленные формы со стебельком, например Vorticella. Всего в почвах нашей страны обнаружено более 40 родов инфузорий. Специфична псаммофильная фауна цилиат, населяющая прибрежные пески. Все они имеют удлиненное червеобразное тело, часто уплощенное. Ресничный аппарат хорошо развит, реснички обычно сосредоточены на одной стороне, которой клетка прикрепляется к частичкам песка и удерживается от вымывания приливными водами. Эти инфузории развиваются обильно там, где в поверхностных горизонтах много одноклеточных водорослей, которые служат им пищей.

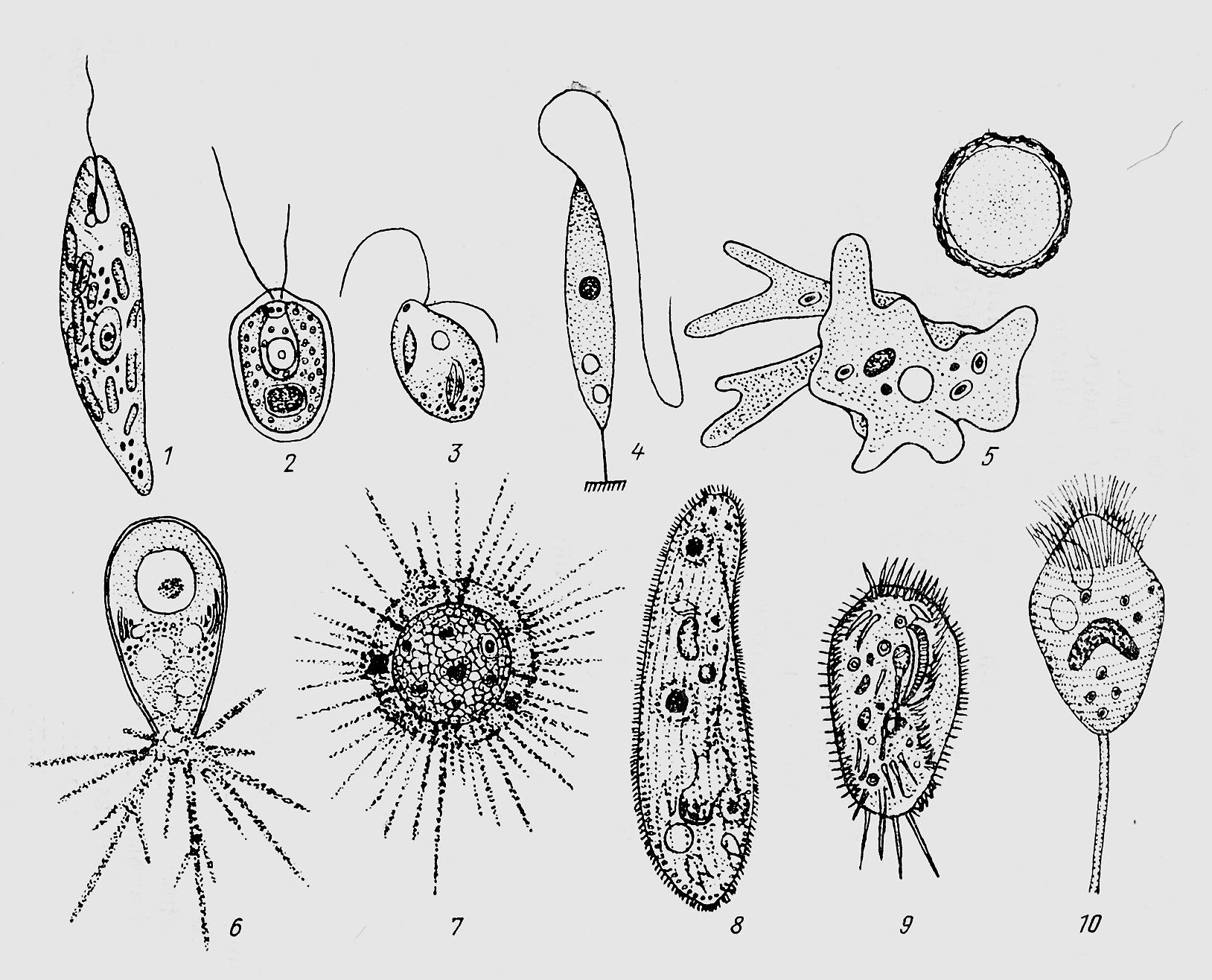

Рис.2 Почвенные простейшие: 1-4 жгутиконосцы, 5-7 – саркодовые,

8-10 - инфузории

Для обитающих в почве простейших характерна способность образовывать цисты, устойчивые к неблагоприятным условиям. Цисты отличаются высокой сопротивляемостью и жизнестойкостью, они выживают даже после высушивания и обработки кислотами. Значение простейших в почве велико: поглощая бактерии, грибы, водоросли, они регулируют микробиологические процессы в почве.

[Звягинцев А.Г., Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв: Учебник.- 3 изд., испр.и доп..- М.: Изд-во МГУ, 2005. - с. 42-45]