Московский Энергетический Институт

(технический университет)

Кафедра ОФ и ЯС

Лаборатория электричества и магнетизма.

Лабораторная работа №45

Наблюдение явления интерференции: измерение радиуса кривизны линзы с помощью колец ньютона

-

Группа:

Студент:

Преподаватель:

К работе допущен:

Дата выполнения:

Работу сделал:

Работу сдал:

МОСКВА 2005

Цель работы - наблюдение интерференции в экспериментальной установке «кольца Ньютона», определение радиуса кривизны линзы, приобретение навыков работы с серийно выпускаемым микроскопом «Биолам-Р».

1. Теоретические основы работы

Волновые свойства света наиболее отчетливо проявляются в явлении интерференции света. Для наблюдения интерференции необходимо свет от одного источника разделить на два пучка и затем свести их воедино. Если разность хода этих пучков не превышает длины одного цуга, то все изменения фаз в пучках происходят согласованно. Такие пучки называются когерентными.

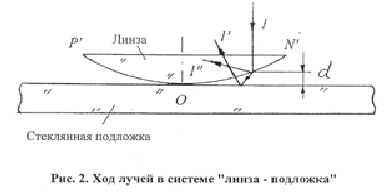

Один из методов получения когерентных пучков реализуется в экспериментальной установке «кольца Ньютона». В этой установке разделение пучка монохроматического света на два когерентных происходит при их отражении от сферической поверхности плоско-выпуклой линзы и от верхней грани плоскопараллельной стеклянной пластины (рис.1). Ход лучей показан на рис.2. Здесь на линзу падает почти параллельный пучок света (луч 1) нормально к плоскости линзы и стеклянной пластины (подложке); луч 1’ формируется в результате отражения от сферической поверхности линзы P’ON; луч 1” - от верхней поверхности стеклянной пластины PON (подложки). При этом геометрическую разность хода δ между лучами 1’ и 1” с достаточной степенью точности можно принять равной 2d (так как их встреча произойдет вблизи поверхности Р’ON’ - рис.2), где d - величина зазора между сферической поверхностью линзы и верхней поверхностью подложки в точке М'. Точка М' - точка падения данного луча (рис.1). Из треугольника СО'М' (точка С - геометрический центр сферической поверхности линзы) находим

![]() ,(1)

,(1)

Здесь R - радиус сферической поверхности линзы, r = О'М'. С учетом условия, что d « R можно записать r2 = 2Rd или 2d = r2/R.

Оптическая разность хода Δ равна разности оптических длин пути лучей 1’ и 1”:

![]() ,

где n2

= п- показатель

преломления среды, находящейся в зазоре

между линзой и подложкой (воздуха), n1

- показатель преломления

материала линзы (стекла); l2

- геометрическая длина пути луча l";

l1

- геометрическая

длина пути луча l’.

Так как

,

где n2

= п- показатель

преломления среды, находящейся в зазоре

между линзой и подложкой (воздуха), n1

- показатель преломления

материала линзы (стекла); l2

- геометрическая длина пути луча l";

l1

- геометрическая

длина пути луча l’.

Так как

![]() ,

а

,

а

![]() (лучи встречаются вблизи поверхности

ON'

см. рис.1 и 2), то

(лучи встречаются вблизи поверхности

ON'

см. рис.1 и 2), то

![]() ,

(2)

,

(2)

где λ – длина волны света.

Слагаемое λ/2

в последнем уравнении

является эквивалентом прохождению

волной добавочного пути. Добавочный

путь возникает из-за изменения фазы

светового вектора Е

волны на π

при ее отражении от

оптически более плотной среды — подложки

в точке М. Так как в настоящей установке

средой между линзой и подложкой является

воздух, то

![]() .

.

Из осевой симметрии колец Ньютона следует, что линии постоянной разности хода будут представлять собой систему концентрических колец. Каждому кольцу соответствует постоянная толщина зазора d между линзой и подложкой, поэтому кольца Ньютона называют полосами равной толщины. Радиусы темных колец определяются условиями интерференционных минимумов Δ = (2т + 1)λ/2 , радиусы светлых - условиями интерференционных максимумов Δ = 2т λ /2 . Отсюда с учетом (2) при п = 1 для радиусов темных колец получим

![]() ,

(3)

,

(3)

а для радиусов светлых колец

![]() .

(4)

.

(4)

Здесь m

=

1, 2, 3 ... - номер кольца. Определив радиусы

темных колец

![]() для

известной длины волны λ, монохроматического

света, рассчитаем радиус кривизны линзы

для

известной длины волны λ, монохроматического

света, рассчитаем радиус кривизны линзы

![]() ,

(5)

,

(5)

Кроме описанной выше схемы наблюдения интерференционной картины в отраженном свете, возможно наблюдение колец Ньютона в проходящем свете. В отраженном свете интерферируют пучки примерно одинаковой интенсивности, в прошедшем - существенно отличающиеся по интенсивности. Поэтому в последнем случае интерференционная картина будет значительно менее отчетливой.