- •Изучение дифракции в параллельных лучах (дифракция фраунгофера)

- •1. Теоретические основы работы

- •1.1. Дифракция плоской монохроматической волны на узкой щели. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля.

- •2.2. Расчет распределения интенсивности света на экране

- •Из формул (6,9) следует, что если

- •2.3. Дифракция на двух щелях

- •2. Описание экспериментальной установки

- •3. Порядок выполнения работы Задание ¹ 1. Исследование распределения интенсивности при дифракции монохроматического света на регулируемой щели

- •Задание ¹ 2. Исследование дифракционной картины от одной щели

- •Измерение интенсивности света на экране в функции от координаты

- •Задание №3. Исследование дифракционной картины от двух щелей

- •Измерение интенсивности света на экране в функции от координаты

- •4. Обработка результатов измерений

2.2. Расчет распределения интенсивности света на экране

при дифракции на одной щели

В приведённом ниже расчёте по-прежнему пользуемся принципом Гюйгенса-Френеля. Рассмотрим плоскую монохроматическую волну, падающую на узкую прямоугольную щель. Пусть уравнение волны даётся соотношением:

![]() , (3)

, (3)

где

![]() – амплитуда волны,

– амплитуда волны,![]() – волновое число,

– волновое число,![]() –

расстояние, которое волна прошла от

фронтаAB.

Вклад элементарного участка волновой

поверхности шириной

–

расстояние, которое волна прошла от

фронтаAB.

Вклад элементарного участка волновой

поверхности шириной

![]() ,

отстоящего на расстояниих

от точки А

(см. рис. 1) даётся соотношением:

,

отстоящего на расстояниих

от точки А

(см. рис. 1) даётся соотношением:

![]() . (4)

. (4)

Разность

фаз между волнами от различных участков

щели создаётся в процессе образования

нового фронта AC

(напоминаем, что линза не создаёт

дополнительной разности хода). Волна,

создаваемая элементарным участком,

расположенным на расстоянии

![]() от края щели, может быть представлена

в виде:

от края щели, может быть представлена

в виде:

![]() .(5)

.(5)

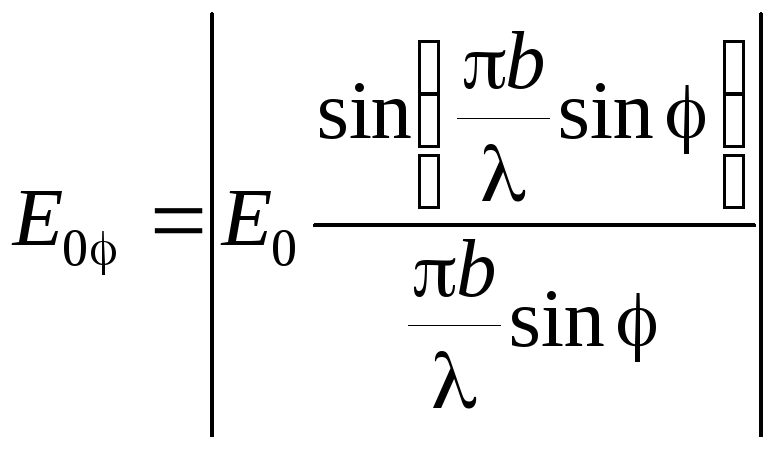

Проинтегрировав это выражение по всей ширине щели b, найдем амплитуду результирующей волны в соответствующей точке экрана Мφ. Запишем выражение для амплитуды волны E0 в точке Мφ:

. (6)

. (6)

Вводя обозначение

![]() ,(7)

,(7)

получим

![]() .(8)

.(8)

При u 0 sin u u, lim(sin u/u) = 1, поэтому при = 0 дробь в выражении (6) превращается в единицу. Отсюда следует, что E0 есть амплитуда в точке М0 (против центра линзы).

Интенсивность света пропорциональна квадрату амплитуды. Следовательно,

![]() .

(9)

.

(9)

Из формул (6,9) следует, что если

bsin = k (k = 1,2,3, …),

то интенсивность обращается в нуль (наблюдаются минимумы порядков

k =1, k = 2, и т.д.) Это согласуется с формулой (1).

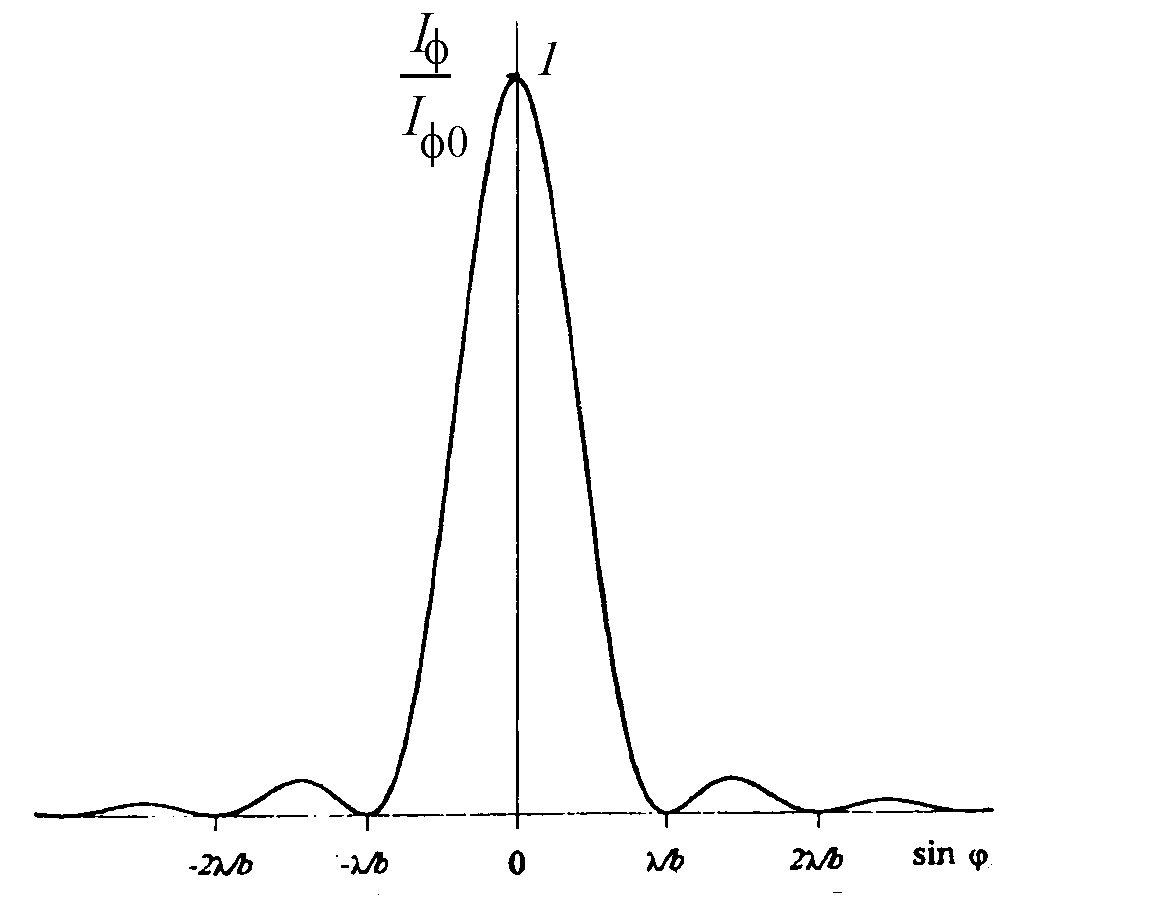

График

функции

![]() представлен на рис. 3.

представлен на рис. 3.

Рис.

3. График функции

![]() для

одной щели

(зависимость

интенсивности света от угла дифракции

дана в относительных единицах

для

одной щели

(зависимость

интенсивности света от угла дифракции

дана в относительных единицах![]() )

)

2.3. Дифракция на двух щелях

Для простейшего анализа дифракционной картины при дифракции на двух параллельных щелях воспользуемся методом зон Френеля. Пусть плоская волна падает на экран Э1 с двумя одинаковыми щелями шириной b (см. рис 4а). Здесь также показаны собирающая линза Л и экран Э2. При падении плоской волны нормально к экрану Э1 каждая щель создаёт дифракционную картину, описанную в п. 2.1. Но, кроме этого, будет происходить интерференция пучков света от разных щелей. В результате произойдёт существенное перераспределение света на экране Э2.

Рис. 4 (а). Оптическая схема опыта по наблюдению дифракции света от двух щелей

Ограничимся

простейшими рассуждениями. Разность

хода между лучами, идущими от точек из

середины щелей, расстояние между которыми

равно d,

а также от любых двух "соответствующих"

точек соседних щелей (разделенных

расстоянием d)

равна

![]() .

Поэтому при условии

.

Поэтому при условии

![]() ;

;

![]() (11)

(11)

свет от обеих щелей приходит в точку Мφ в одной фазе. Условия (11) называют условиями "главных максимумов" по аналогии с дифракционной картиной на дифракционной решетке, так как случай двух щелей – частный случай дифракции на дифракционной решётке с N щелями. Условие

![]() ;

;

![]() (12)

(12)

означает, что волны от соседних щелей будут взаимно ослаблять друг друга. Мы получаем условия дополнительных (побочных) минимумов дифракционной картины (напомним о существовании минимумов дифракционной картины (1) при дифракции от одной щели).

При

значении

![]() обе щели будут создавать волны в одной

фазе; результирующая амплитуда

обе щели будут создавать волны в одной

фазе; результирующая амплитуда

![]() ;

;

![]() .(13)

.(13)

Интенсивность центрального максимума увеличилась в четыре раза (по сравнению с центральным максимумом, полученным от одной щели).

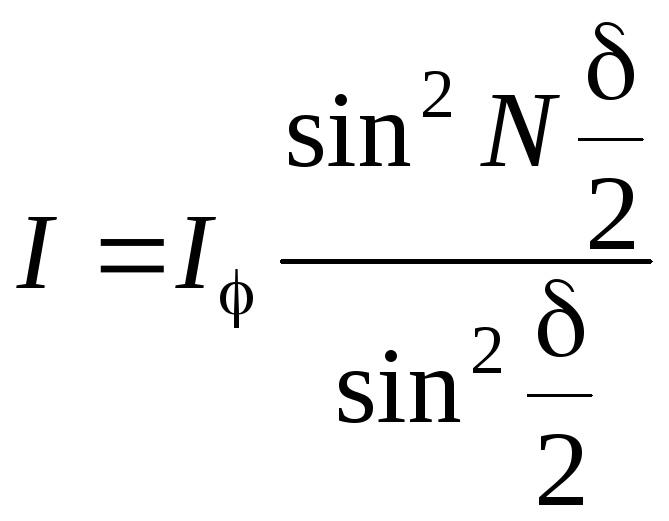

Результирующее колебание в точке Мφ на экране Э2 представляет собой сумму N колебаний (в случае двух щелей N = 2) с одинаковой амплитудой Eφ, сдвинутых друг относительно друга по фазе на одну и ту же величину d (рис. 4а). Интенсивность при этих условиях равна:

,

(14)

,

(14)

где разность фаз d определяется соотношением:

![]() (15)

(15)

Подставив в формулу (14) соотношение (10), с учетом (15) имеем:

![]() (16)

(16)

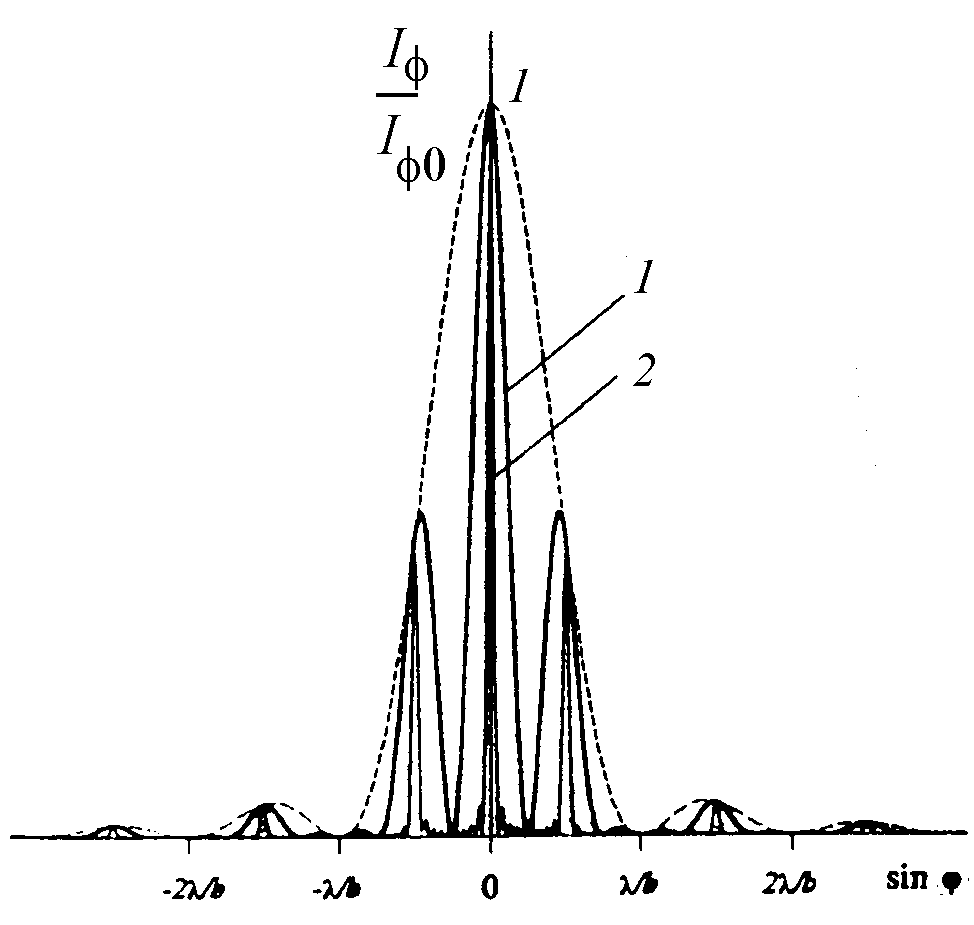

График

функции Iφ,

определяемый выражением (16), представлен

на рис.4б. Здесь кривая 1 соответствует

условиям:

![]() ,N

= 2 (две щели); кривая 2 – условиям

,N

= 2 (две щели); кривая 2 – условиям

![]() ;

;![]() (четыре щели); пунктирная линия показывает

интенсивность, создаваемую одной щелью.

Кривые 1 и 2 нормированы на интенсивностьI0.

(четыре щели); пунктирная линия показывает

интенсивность, создаваемую одной щелью.

Кривые 1 и 2 нормированы на интенсивностьI0.

Рис. 4 (б). График функции Iφ, определяемый выражением (16), (в относительных единицах)