- •2. Содержание лабораторных работ.

- •2.1. Лабораторная работа № 9

- •2.2 Лабораторная работа № 10

- •2.2.1. Цель работы.

- •2.3. Лабораторная работа № 11.

- •2.3.1. Цель работы.

- •2.4 Лабораторная работа № 12

- •Лабораторная работа № 13

- •2.5.7. Порядок проведения опыта и экспериментальное.

- •2.6. Лабораторная работа № 14

- •2.7.Лабораторная работа №15

- •2.8. Лабораторная работа № 16

- •2.8.3. Машина для испытаний на выносливость вращающегося

- •2.9. Лабораторная работа № 17.

- •2.9.1. Цель работы:

- •2.9.5.Определение собственной частоты колебаний опытным путем

- •2.10. Лабораторная работа № 18

- •2.10.1. Цель работы:

- •2.11. Лабораторная работа № 19.

- •Лабораторная работа № 20

- •2. Содержание лабораторных работ 2

2.11. Лабораторная работа № 19.

ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД

ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ

2.11.1. Цель работы: знакомство с поляризационно-оптическим методом определения напряжений.

2.11.2. Содержание работы

Оптический метод исследования напряжений заключается в том, что прозрачная модель из оптически активного материала (стекло, целлулойд, материал на основе эпоксидной смолы) в нагруженном

Состоянии просвечивается в поляризованном свете. Изображение модели на экране оказывается при этом покрытым системой полос, форма и расположение которых определяются напряженным состоянием модели. Путем анализа полученной картины можно найти величину возникающих напряжений.

Если напряженное состояние является плоским, то в большинстве случаев распределение непряжений не зависит отупругих постоянных материала детали.

Поэтому распределение

напряжений в детали может быть изучено

на моделях из любого изотропного

материала. Если на какую-либо точку

модели попадает плоскополяризованный

луч с направлением колебаний ОР, то

вследствие двойного лучепреломления

он разложится на два плоскополяризованных

луча OR и

OS, совпадающих

с направлением главных напряжений в

данной точке модели

![]() и

и

![]() (рисунок. 2.28).

(рисунок. 2.28).

Рисунок 2.28.

При неравных главных напряжениях скорость распространения света будет различной, и после прохождения модели лучи будут иметь некоторую оптическую разность хода.

![]() ,

,

где

![]() - оптическая постоянная, зависящая от

свойств материала модели и природы

применяемого света;

- оптическая постоянная, зависящая от

свойств материала модели и природы

применяемого света;

t – толщина пластинки модели.

Для того чтобы определить

величину оптической разности хода

![]() ,

необходимо вызвать интерференцию

вышедших из модели лучей, что достигается,

если свести колебания лучей снова в

одну плоскость.

,

необходимо вызвать интерференцию

вышедших из модели лучей, что достигается,

если свести колебания лучей снова в

одну плоскость.

Для этого необходимо:

Рисунок 2.29.

-

Естественный луч пропустить через полярископ, который сведет колебания луча в одну плоскость ОО1 – АА1 (рисунок 2.29).

-

Вышедший из полярископа линейно-поляризованный луч пропустить через модель, пройдя которую луч поляризуется по двум перпендикулярным направлениям Д и С, образуя два луча. Эти лучи пройдут модель с различными скоростями, образуя разность хода.

-

Колебания этих лучей свести снова в одну плоскость ОО1 – ВВ1, пропустив их через второй поляризационный прибор – анализатор, и тем самым обеспечить их интерферирование.

При применении монохроматического источника света интенсивность луча, вышедшего из анализатора, зависит от разности хода следующем образом

![]() ,

,

где

![]() - амплитуда световых колебаний луча до

прохождения им модели:

- амплитуда световых колебаний луча до

прохождения им модели:

![]() - длина волны применяемого света;

- длина волны применяемого света;

![]()

![]() - угол между направлением

колебаний поляризованного света и одним

из главных напряжений.

- угол между направлением

колебаний поляризованного света и одним

из главных напряжений.

Из формулы следует, что интенсивность света J может обратиться в нуль (произойдет погасание света) в следующих случаях:

-

,

где n =

1,2,3,….., т.е. разность хода равна целому

числу волн;

,

где n =

1,2,3,….., т.е. разность хода равна целому

числу волн; -

или

или

,

когда направление колебаний поляризованного

луча совпадает с направлением одного

из главных напряжений;

,

когда направление колебаний поляризованного

луча совпадает с направлением одного

из главных напряжений; -

,

т.е.

,

т.е.

(точки, в которых

(точки, в которых

называются особыми или изотропными

точками.)

называются особыми или изотропными

точками.)

В первом случае на модели наблюдается светлые и темные полосы различных порядков. Точки, лежащие на одной и той же полосе, имеют одинаковую величину оптической разности хода

![]() .

.

Расшифровку картины полос

можно произвести, если известна величина

![]() ,

соответствующая полосе первого порядка,

так называемая цена полосы модели. Цена

полосы устанавливается путем испытания

эталонных образцов, изготовленных из

того же материала, что и модель. Обычно

применяют балочку, работающую в условиях

чистого изгиба. Зная порядок полосы

,

соответствующая полосе первого порядка,

так называемая цена полосы модели. Цена

полосы устанавливается путем испытания

эталонных образцов, изготовленных из

того же материала, что и модель. Обычно

применяют балочку, работающую в условиях

чистого изгиба. Зная порядок полосы

![]() и цену, разность главных напряжений

и цену, разность главных напряжений

![]() определяется умножением

определяется умножением

![]() .

Порядковый номер полосы просто установить,

если на модели имеется полоса нулевого

порядка, для которой

.

Порядковый номер полосы просто установить,

если на модели имеется полоса нулевого

порядка, для которой

![]() (третий случай). В более сложных случаях

приходится наблюдать за картиной полос

при постоянно возрастающей нагрузке.

(третий случай). В более сложных случаях

приходится наблюдать за картиной полос

при постоянно возрастающей нагрузке.

Темные линии, возникающие во втором случае, называются изоклинами. Они соединяют точки с одинаковыми углами наклона главных напряжений. Так как угол наклона плоскости колебаний поляризованных лучей, вышедших из поляризатора, всегда известен, то при помощи оптического метода можно определить угол наклона главных напряжений для всех точек модели.

Если образец просвечивается не монохроматическим, а белым светом, то изображение модели окажется окрашенным в разные цвета. Линии, соединяющие точки с одинаковой окраской, называются изохромами.

Белый свет в основном используется для изучения изоклин, четко видимых на цветном фоне и установления полосы нулевого порядка; расшифровка картины изохром носит субъективный характер и в основном используется для демонстрации характера распределения напряжений.

Непосредственно при помощи оптического метода можно установить:

1 – направление главных напряжений;

2 – разность главных напряжений.

Величина каждого в отдельности главного напряжения остается неизвестной. На контуре модели разность главных напряжений может быть определена непосредственно из опыта. В тех местах, где контур свободен от нагрузки, грани модели являются главными площадками. Одно из главных напряжений при этом равно нулю, второе определяется из опыта.

В тех местах контура, которые загружены распределенной нагрузкой, нормальной к контуру, грани модели по-прежнему являются главными площадками. При этом одно из главных напряжений равно интенсивности контурной нагрузки.

В настоящее время разработан ряд методов, позволяющих “разделить” главные напряжения.

Одним из них является замер

при помощи специального тензометра

изменения толщины модели в различных

точках. Так как

![]() пропорционально сумме напряжений

пропорционально сумме напряжений

![]() ,

,

то, зная сумму и разность напряжений, легко подсчитать и сами напряжения.

Однако более точным методом является применение общих уравнений теории упругости с последующем интегрированием внутренних сил с полученными направлениями главных напряжений.

2.11.3. Установка поляризационно-оптическая

Исследование напряженного состояния оптическим методом ведется на специальных установках, называемых полярископом.

Устройство и принцип действия полярископа разберем на примере поляризационно-оптической установки маркой ППУ-5, устройство которое показано на рисунке 2.30, а принцип действия на рисунке 2.31.

Рисунок 2.30

Все части установки располагаются на двух оптических скамьях, между которыми размещается нагрузочное устройство, где и закрепляется модель.

Рисунок 2.31

Луч, вышедший из источника света С, сводится конденсатором К в сходящийся луч, в фокусе которого располагается призма поляризатора П. перед поляризатором устанавливается тепловой фильтр Т,

Который предохраняет призму от перегрева. Светофильтр, установленный тут же, дает возможность получить монохроматический свет. После прохождения поляризатора П луч становится плоскополяризованным, а за рабочей линзой Р1 – параллельным. Рабочая линза Р2 преобразует параллельный пучок света в сходящийся. Призма А (анализатор) устанавливается в фокусе сходящихся лучей линзы Ф, которая обеспечивает получение увеличенного изображения на экране. Плоскость поляризации анализатора А перпендикулярна плоскости поляризации полярископа П. За анализатором на экране получается картина, отражающая оптический эффект, который может быть зафиксирован при помощи зарисовки или фотографирования камерой ФК.

Слюдяные пластинки Д1 и Д2 “в четверть волны” вводят в рабочее поле установки в том случае, когда нужна круговая поляризация света. Круговая поляризация используется для устранения изоклин. Картину полос можно наблюдать в чистом виде. Для осуществления деформаций используется нагрузочное устройство УП-3.

2.11.4. Образцы.

Образцы для испытания на растяжение представляют собой пластинки толщиной t = 8-10 мм, шириной 20-100 мм и длиной до 300 мм.

Для испытания на изгиб изготавливают балки толщиной t = 8-10 мм, высотой сечения до 30 мм и длиной до 200 мм.

Для испытания на изгиб кривого бруса используют модель толщиной 8-10 мм прямоугольного сечения.

В качестве оптически активного материала наиболее широко используется пластмасса на базе эпоксидной смолы марки ЭД-6, где в качестве отвердителя используется малеиновый ангидрид, который добавляется от 10 до 30% к весу смолы.

ОПЫТ № 1.

Растяжение стержня постоянного поперечного

сечения.

2.11.5. Цель опыта.

-

Подтверждение гипотезы о равномерном распределении напряжений в поперечном сечении.

-

Установление величины разности главных напряжений, соответствующих полосе первого порядка, т. е. цены полосы.

-

Порядок проведения опыта

-

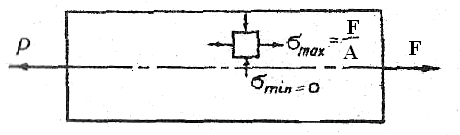

Для всех сечений растянутого

стержня, достаточно удаленных от места

приложения силы,

![]() постоянно по величине и имеет постоянное

направление, параллельное оси стержня,

постоянно по величине и имеет постоянное

направление, параллельное оси стержня,

![]() .

.

В нагруженном состоянии

модель дает темное изображение, т. к.

![]()

![]() и S=0. При

постепенном возрастании нагрузки

изображение светлеет и достигает

наибольшей яркости при

и S=0. При

постепенном возрастании нагрузки

изображение светлеет и достигает

наибольшей яркости при

![]() (S = 1). Полное

затемнение образца произойдет при

(S = 1). Полное

затемнение образца произойдет при

![]() (S = 0). Это

соответствует полосе первого порядка.

При дальнейшем увеличении нагрузки

весь процесс повторяется, появляются

полосы второго, третьего и т.д. порядков.

Темная полоса распространена равномерно

по всей поверхности образца, что

подтверждает равномерное распределение

напряжений. У мест крепления образца

картина полос имеет совершенно другой

характер (рис. 2.32).

(S = 0). Это

соответствует полосе первого порядка.

При дальнейшем увеличении нагрузки

весь процесс повторяется, появляются

полосы второго, третьего и т.д. порядков.

Темная полоса распространена равномерно

по всей поверхности образца, что

подтверждает равномерное распределение

напряжений. У мест крепления образца

картина полос имеет совершенно другой

характер (рис. 2.32).

Рисунок 2.32.

Напряжение, соответствующее полосе первого порядка, называется ценой полосы для данной пластинки и определяется как

![]() .

.

В случае, если исследуемая модель имеет толщину tм, отличную от толщины tэ эталона из этого же материала, то цена полосы для модели определяется как

![]() .

.

Зная цену полосы для денного материала и порядковый номер каждой полосы в картине полос исследуемой сложной модели, легко установить величину максимального касательного напряжения в любой точке модели.

ОПЫТ № 2

Чистый изгиб балки.

2.11.7. Цель опыта.

-

Иллюстрация характера распределения напряжений при чистом изгибе.

-

Установление порядка полосы.

-

составление опытных данных с теоретическими.

-

Опытное и теоретическое определение напряжений

На участке СД наблюдается

картина светлых и темных параллельных

полос. Темная полоса посередине балки

соответствует полосе нулевого порядка

(![]() ).

Расстояние между полосами и ширина их

при данной нагрузке одинаковы для зоны

СД, что соответствует линейному закону

распределения напряжений. Таким образом,

картина полос полностью соответствует

теоретическому распределению напряжений

при чистом изгибе. В непосредственной

близости от места приложения сил картина

полос резко отлична от картины полос в

средней части балки (рисунок 2.33).

).

Расстояние между полосами и ширина их

при данной нагрузке одинаковы для зоны

СД, что соответствует линейному закону

распределения напряжений. Таким образом,

картина полос полностью соответствует

теоретическому распределению напряжений

при чистом изгибе. В непосредственной

близости от места приложения сил картина

полос резко отлична от картины полос в

средней части балки (рисунок 2.33).

Зная цену полосы

![]() ,

можно определить напряжение в любой

точке на некотором расстоянии от

нейтральной оси, умножив порядковый

номер полосы на

,

можно определить напряжение в любой

точке на некотором расстоянии от

нейтральной оси, умножив порядковый

номер полосы на

![]() .

.

Рисунок 2.33.

Теоретическое значение напряжения определяем по формуле:

![]() .

.

ОПЫТ № 3.

Изгиб кривого бруса.

-

Цель опыта.

-

Демонстрация характера распределения напряжений в кривом брусе.

-

Определение напряжений в сечении

опытным

путем и теоретически(рис. 2.34).

опытным

путем и теоретически(рис. 2.34).-

Опытное и теоретическое определение напряжений.

-

В белом свете и при круговой

поляризации устанавливается положение

нейтральной линии. Порядок полосы

считается в обе стороны от нейтральной

линии. Напряжения в тех точках сечения

![]() ,

через которые проходят полосы, определяются

как

,

через которые проходят полосы, определяются

как

![]() .

Если толщины тарировачного образца и

кривого бруса разные, то

.

Если толщины тарировачного образца и

кривого бруса разные, то

![]() .

По результатам строится эпюра напряжений.

.

По результатам строится эпюра напряжений.

Теоретически напряжение в

сечении

![]() (рисунок 2.35) определяется формулой:

(рисунок 2.35) определяется формулой:

Рисунок 2.34.

![]()

где N-

продольная сила в сечении

![]() ;

;

М – изгибающий момент в

сечении

![]() ;

;

F – площадь поперечного сечения;

Sx – статический момент площади поперечного сечения относительно нейтральной оси;

y - расстояние от нейтральной оси до рассматриваемой точки;

![]() - радиус кривизны.

- радиус кривизны.

По теоретическим данным строится эпюра напряжений и сравнивается с эпюрой, полученной опытным путем.

Рисунок 2.35.

2.11.11. Контрольные вопросы

1. Сущность поляризационно-оптического метода.

2. Как определить оптическую разность хода лучей?

3. Назначение поляризационных приборов: анализатора и поляризатора.

4. От каких факторов зависит интенсивность света, вышедшего из анализатора?

5. Что характеризует картина полос?

6. Как устанавливается цена полосы?

7. Как определяется порядковый номер полосы?

8. какие линии называются изоклинами?

9. В чем заключается расшифровка картины полос?

10. В чем заключается разница в использовании монохроматического и белого света?

11. Как разделить главные напряжения?

12. Устройство и принцип действия ППУ-5.

13. Какие используют образцы (размеры, материал)?