- •Министерство образования российской федерации

- •Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права

- •И.Н. Мастяева о.Н. Семенихина

- •Численные методы

- •Учебное пособие

- •Москва 2004

- •Содержание:

- •1. Погрешность результата численного решения задачи

- •1.1. Источники и классификация погрешностей.

- •1.2. Точные и приближенные числа. Правила округления чисел

- •1.3. Математические характеристики точности приближенных чисел

- •1.4. Число верных знаков приближенного числа. Связь абсолютной и относительной погрешности с числом верных знаков. Правила подсчета числа верных знаков

- •5423,47 6 Значащих цифр,

- •0,0000605 3 Значащие цифры,

- •0,060500 5 Значащих цифр.

- •1.5. Общая формула теории погрешностей (погрешность вычисления значения функции)

- •1.6. Погрешность арифметических действий

- •1.7. Обратная задача теории погрешностей

- •2. Численные методы решения нелинейных уравнений

- •2.1. Отделение корней

- •2.2. Метод половинного деления

- •2.3. Метод хорд (секущих)

- •2.4. Метод касательных (метод Ньютона)

- •2.5. Метод итераций

- •3. Численные методы линейной алгебры

- •3.1. Метод Гаусса

- •З.2. Метод прогонки

- •3.3. Норма вектора и норма матрицы

- •3.4. Метод простой итерации

- •3.5. Частичная проблема собственных значений

- •Интерполирование.

- •4.1. Интерполяционный полином, его существование и единственность. Остаточный член.

- •4.2. Интерполяционный полином Лагранжа.

- •4.3. Разделенные разности и их свойства.

- •4.4. Интерполяционный полином Ньютона с разделенными разностями

- •4.5. Конечные разности и их свойства

- •4.6. Интерполяционные формулы Ньютона

- •4.7. Интерполяционные полиномы с центральными разностями

- •4.8.Обратное интерполирование

- •4.9. Численное дифференцирование

- •5. Интерполирование с кратными узлами и сплайны

- •5.1. Разделенные разности с повторяющимися (кратными) узлами

- •5.2. Интерполяционный полином Эрмита

- •5.3. Интерполирование сплайнами

- •6. Численное интегрирование

- •6.1. Формула прямоугольников

- •6.2. Формула трапеций

- •6.3. Формула Симпсона

- •6.4. Правило Рунге практической оценки погрешности квадратурных формул. Уточнение приближенного значения интеграла по Ричардсону

- •7. Численные методы решения дифференциальных уравнений

- •7.1. Метод Рунге-Кутта

- •7.2. Разностный метод решения краевой задачи

- •Список литературы

-

Интерполирование.

Задача приближения (аппроксимации) функций возникает и как самостоятельная, и при решении многих других задач. Простейшая ситуация, приводящая к приближению функций, заключается в следующем. При некоторых значениях аргумента х0, х1,…хn, называемых узлами, заданы значения функции yi=f(xi), i=0,1...,n. Требуется восстановить значения функции при других x. Подобная же задача возникает при многократном вычислении на ЭВМ одной и той же сложной функции в различных точках. Вместо этого часто бывает целесообразно вычислять значения этой функции в небольшом числе характерных точек xi, а в остальных точках вычислять ее значения по некоторому более простому правилу, используя информацию об уже известных значениях yi.

Другими

распространенными примерами приближения

функций являются задачи определения

производной f'(x)

и интеграла

![]() по заданным значениям yi.

по заданным значениям yi.

Классический

подход к решению подобных задач

заключается в том, чтобы, используя

имеющуюся информацию о функции f(x),

рассмотреть другую функцию

![]() ,

близкую к f(x),

позволяющую выполнить над ней

соответствующую операцию и получить

оценку погрешности такой «аналитической

замены».

,

близкую к f(x),

позволяющую выполнить над ней

соответствующую операцию и получить

оценку погрешности такой «аналитической

замены».

При

выборе класса, к которому принадлежит

аппроксимирующая функция

![]() ,

следует руководствоваться тем, что

,

следует руководствоваться тем, что

![]() ,

с одной стороны, должна отражать

характерные особенности аппроксимируемой

функции f(x),

с другой стороны, быть достаточно удобной

в обращении.

,

с одной стороны, должна отражать

характерные особенности аппроксимируемой

функции f(x),

с другой стороны, быть достаточно удобной

в обращении.

Вопрос

о близости аппроксимируемой и

аппроксимирующей функций решается

по-разному. Если параметры, от которых

зависит функция

![]() ,

определяются из условия совпадения

значений функций f(x)

и

,

определяются из условия совпадения

значений функций f(x)

и

![]() в узлах, то такой способ аппроксимации

называется интерполированием

(интерполяцией).

в узлах, то такой способ аппроксимации

называется интерполированием

(интерполяцией).

Наличие большого количества различных способов приближения объясняется многообразием различных постановок задачи. Далее мы рассмотрим лишь один раздел теории приближения – интерполирование многочленами. Аппарат интерполирования многочленами является важнейшим аппаратом численного анализа. На его основе строится большинство численных методов решения других задач.

4.1. Интерполяционный полином, его существование и единственность. Остаточный член.

Будем строить аппроксимирующую функцию в виде

![]() . (4.1)

. (4.1)

Коэффициенты

![]() определим из условий

определим из условий

![]() . (4.2)

. (4.2)

Распишем подробно эти условия:

![]() .

.

……………..

![]() .

.

Определитель этой системы

может быть получен из определителя Вандермонда

транспонированием матрицы и последующей перестановкой ее строк, т.е. будет отличаться от определителя Вандермонда лишь знаком.

Последний,

как известно, равен

![]() [8], т.е. отличен от нуля, если узлы

интерполирования xi

различны.

[8], т.е. отличен от нуля, если узлы

интерполирования xi

различны.

Следовательно, коэффициенты

![]() интерполяционного полинома (4.1) всегда

могут быть определены, и при том

единственным образом. Таким образом,

доказано существование и единственность

интерполяционного полинома (4.1).

интерполяционного полинома (4.1) всегда

могут быть определены, и при том

единственным образом. Таким образом,

доказано существование и единственность

интерполяционного полинома (4.1).

Оценим остаточный член интерполирования

![]() , (4.3)

, (4.3)

где x* – точка, в которой значение функции вычисляется с помощью интерполяционного полинома.

Предположим,

что узлы упорядочены:

![]() и

и

![]() непрерывна на [a,

b],

непрерывна на [a,

b],

![]() .

.

Введем вспомогательную функцию

![]() , (4.4)

, (4.4)

где

константа

![]() выбирается так, чтобы

выбирается так, чтобы

![]() ,

,

отсюда

![]() . (4.5)

. (4.5)

При

таком выборе

![]() функция f(x)

обращается в нуль в (п+2)

точках

функция f(x)

обращается в нуль в (п+2)

точках

![]() .

На основании теоремы Ролля ее производная

F'(x)

обращается в нуль, по крайней мере, в

(п+1)-й

точке. Применяя теорему Ролля к F'(x),

получаем, что ее производная F''(x)

обращается

в нуль по крайней мере в п

точках. Продолжая эти рассуждения

дальше, получаем, что

.

На основании теоремы Ролля ее производная

F'(x)

обращается в нуль, по крайней мере, в

(п+1)-й

точке. Применяя теорему Ролля к F'(x),

получаем, что ее производная F''(x)

обращается

в нуль по крайней мере в п

точках. Продолжая эти рассуждения

дальше, получаем, что

![]() обращается в нуль по крайней мере в

одной точке ,

принадлежащей отрезку [a,

b].

Поскольку

обращается в нуль по крайней мере в

одной точке ,

принадлежащей отрезку [a,

b].

Поскольку

![]() ,

,

из

условия

![]() будем иметь

будем иметь

![]() . (4.6)

. (4.6)

Приравнивая правые части (4.5) и (4.6), получим представление остаточного члена в точке x*

![]() ,

(4.7)

,

(4.7)

где

![]() .

.

Остаточная

абсолютная погрешность интерполирования

![]() в точке

в точке

![]() может быть оценена как

может быть оценена как

![]() , (4.8)

, (4.8)

где

![]() .

.

Так

как точка

![]() – произвольная точка отрезка [a,

b],

выражение (4.7) остаточного члена

справедливо для любой точки

– произвольная точка отрезка [a,

b],

выражение (4.7) остаточного члена

справедливо для любой точки

![]() .

Найдем оценку остаточной погрешности

интерполирования на всем отрезке

[a,

b]:

.

Найдем оценку остаточной погрешности

интерполирования на всем отрезке

[a,

b]:

![]() ,

,

где

![]() .

.

Оценить

![]() при произвольном расположении узлов

интерполяции сложно. Если же узлы

расположены на одинаковом расстоянии

h

друг от друга., то

при произвольном расположении узлов

интерполяции сложно. Если же узлы

расположены на одинаковом расстоянии

h

друг от друга., то

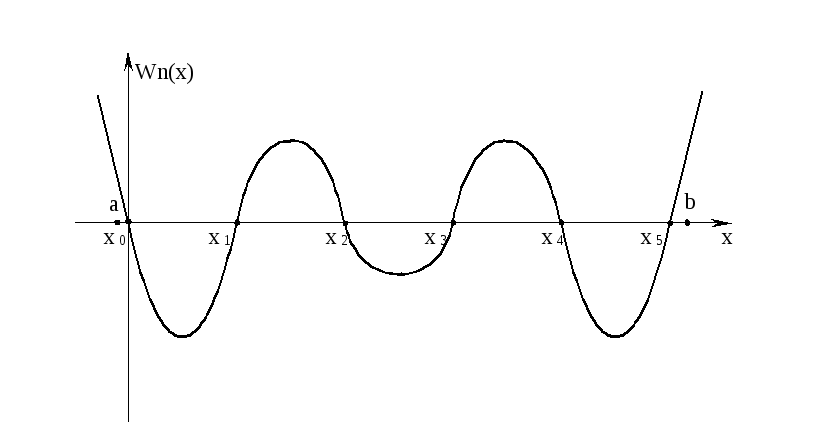

![]() имеет примерно такой вид, как показано

на рисунке 4.1. для п

= 5 [3].

имеет примерно такой вид, как показано

на рисунке 4.1. для п

= 5 [3].

Рис. 4.1.

Вблизи

центрального узла интерполяции экстремумы

невелики, вблизи крайних узлов –

несколько больше, а если Х выходит за

крайние узлы интерполяции, то

![]() быстро возрастает. Термин «интерполяция»

в узком смысле употребляют, если x

заключен между крайними узлами; если

же он выходит из этих пределов, то говорят

об экстраполяции. Очевидно, что при

экстраполяции далеко за крайним узлом

ошибка может быть велика, поэтому

экстраполяция малонадежна.

быстро возрастает. Термин «интерполяция»

в узком смысле употребляют, если x

заключен между крайними узлами; если

же он выходит из этих пределов, то говорят

об экстраполяции. Очевидно, что при

экстраполяции далеко за крайним узлом

ошибка может быть велика, поэтому

экстраполяция малонадежна.