- •Краеведческая характеристика солигорского района Расположение, административное деление, население г.Солигорска и Солигорского района

- •История развития г. Солигорска

- •Природные и климатические условия Солигорского района:

- •Рельеф.

- •Геологическое строение и полезные ископаемые.

- •Гидрография.

- •История

- •Хозяйственная деятельность г. Солигорска и Солигорского района:

- •Транспортные коммуникации г. Солигорска и Солигорского района:

- •Туристический потенциал г. Солигорск и Солигорского района:

- •Солигорский краеведческий музей

- •Могила д. Т. Гуляева.

- •Памятник м. С. И и. С. Цубам.

- •Знаменитые люди солигорщины

- •Используемые источники:

Знаменитые люди солигорщины

Римашевский Александр Брониславович родился 8 июля 1964 года в деревне Трухановичи Копыльского района Минской области. В 1986 году закончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства. Работал заведующим машинным двором, главным инженером, председателем колхоза, исполняющим обязанности начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Слуцкого райисполкома.

В мае 2002 года назначен на должность первого заместителя председателя Слуцкого райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия.

С 17 ноября 2006 года - председатель Солигорского райисполкома.

В 2006 году награжден медалью «За трудовые заслуги».

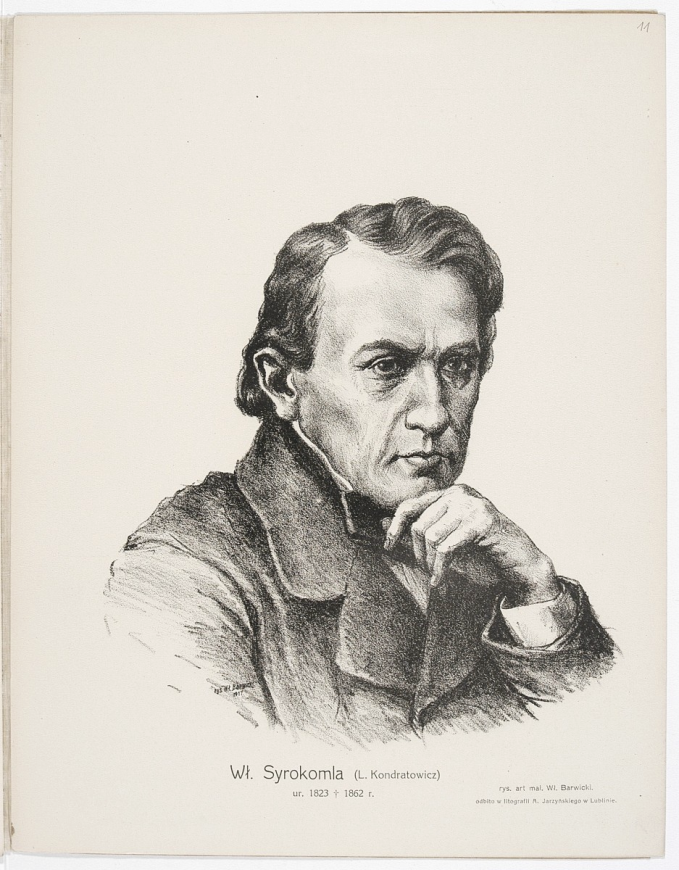

Сырокомля

Владислав

(псевдоним; настоящие имя и фамилия

Людвик Кондратович), (29.9.1823, Смолково

Бобруйского уезда, — 15.9.1862, Вильнюс),

польский поэт. Первое стихотворение —

"Почтальон" (1844; известно в России

как песня "Когда я на почте служил

ямщиком"). Тяжёлой судьбе крепостного

посвящена поэма "Янко-могильщик"

(1856). Стихотворение "Освобождение

крестьян" (1859) связано с дискуссиями

вокруг крестьянской реформы. В ряде

произведений поэт подвергает резкой

критике правящие классы (стихотворение

"Кукла" и др.). Своеобразный итог

творчества С. — скорбные "Мелодии из

сумасшедшего дома" (1862). Автор

исторической поэмы "Маргер" (1855),

несколько драм, "Истории польской

литературы" (т. 1—2, 1851—52, рус. пер.

1860— 1862). Переводил произведения

польско-латвийских авторов, П. Беранже,

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. А.

Некрасова, Т. Г. Шевченко и др. Стихи С.

пользовались известностью в России в

переводах М. Л. Михайлова, В. С. Курочкина,

Л. Н. Трефолева и др.

[4,

с. 53]

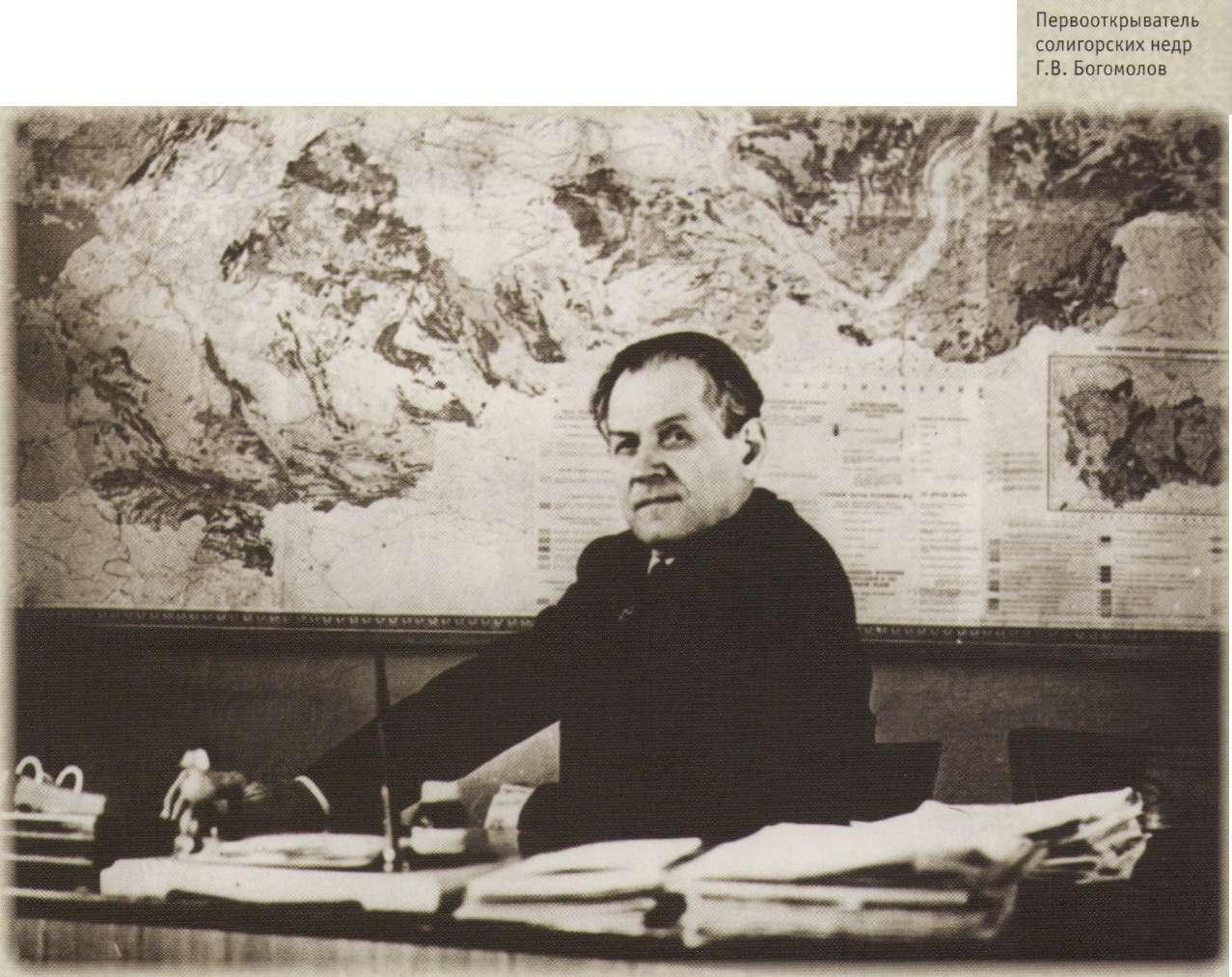

В

Солигорске есть улица, названная в

честь Герасима

Васильевича Богомолова.

Это выдающийся ученый, академик АН БССР,

профессор, доктор геолого-минералогических

наук, лауреат Государственных премий

СССР и БССР, почетный президент

Международной ассоциации гидрологических

наук.

С его именем связан более чем 50-летний период развития гидрологической и геологической науки и

практики. Многие годы ученый отдал исследованиям в области геологии, гидрогеологии и полезных ископаемых Белоруссии. Он автор первой геологической карты коренных отложений нашей республики, один из первооткрывателей месторождений калийных солей и нефти на ее территории.

К Солигорску Г.В. Богомолов имеет самое непосредственное отношение. Он, можно сказать, его крестный отец. Не было бы открытым Старобинское месторождение калийных солей - не было бы гиганта калийной промышленности, не было бы и самого города.

Еще будучи слушателем Московской горной академии в 1928 году Г.В. Богомолов возглавляет гидрогеологическую экспедицию по водоснабжению Минска. Под его непосредственным руководством выполняются детальные гидрогеологические исследования бассейна реки Свислочь и бурится самая глубокая в то время скважина в западных районах СССР - 353,8 метра.

Впервые в этом районе были вскрыты отложения верхнего протерозоя и соленые воды в осадочных породах. Результаты комплексных геолого-гидрологических работ и бурение скважин сыграли исключительную роль в выборе источников водоснабжения столицы Белоруссии, а также в оценке геологических и гидрогеологических условий западной части Русской платформы.

Позднее были пробурены глубокие скважины в Бобруйске, Могилеве, Полоцке, Чашниках, вскрывшие минерализованные воды с повышенным содержанием хлоридов. Это позволило ученому высказать предположение о связи этих вод с соленосными толщами.

В

докладе на I гидрогеологическом

съезде в Ленинграде в 1931 году Богомолов

предлагает создать в СССР Всесоюзный

научно-исследовательский институт

гидрогеологии и инженерной геологии.

По материалам полевых исследований в бассейне реки Свислочь в 1933 году Г.В. Богомолов защищает диссертацию, утверждается в ученой степени кандидата геолого-минералогических наук и звании доцента.

С 1931 по 1934 год Г.В. Богомолов - заместитель директора Всесоюзного научно-исследовательского института инженерно-строительной гидротехники и гидрогеологии. Он участвует в изучении гидрогеологических и инженерно- геологических условий строительства московского метро, разработке химического метода закрепления мелкозернистых песков при проходке шахт и туннелей. Помните? Этот же метод использован при проходке вертикальных стволов солигорских калийных комбинатов.

С конца 1936 года Богомолов работает в главном геологическом управлении Наркомтяжпрома СССР, назначен директором научно- исследовательского бюро гидрогеологии и инженерной геологии, осуществлявшего крупнейшие исследования на территории СССР.

В этот период он составляет первую государственную геологическую карту коренных отложений Белоруссии. В опубликованном материале дан перспективный прогноз о наличии солянокупольных структур на юге республики (Полесье) и возможности открытия месторождений нефти, соли, лечебных и промышленных вод. Эти научные суждения Герасима Васильевича в последующие годы блестяще подтвердились.

В 1939 году Богомолов защищает докторскую диссертацию, назначается членом коллегии Комитета по делам геологии при Совете народных комиссаров СССР, директором вновь созданного Всесоюзного научно- исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии. Более 10 лет является одним из руководителей геологической службы страны. [2, с. 34]

Корж

Василий Захарович (партизанский

псевдоним Комаров), родился 13 января

1899 года в д. Хоростово. Один из организаторов

и руководителей партизанского движения

в Беларуси. Герой Советского Союза

(1944). Генерал-майор. С 1931 года в органах

НКВД БССР. Закончил Военную академию

Генерального штаба (1946). Участник

партизанского жвижения на территории

Западной Беларуси в 1922 – 1925 гг., войны

в Испании 1936 – 1939 гг. С 1940 года заведующий

сектора Пинского обкома КП(б)Б. 26.6.1941

года сформировал и возглавил один из

первых на Беларуси партизанских отрядов,

который с

июля 1941года вёл бои с немецко-фашистскими оккупантами. Осенью 1941 года во главе отряда вместе с партизанами Полесья и Минщины прошёл рейдом по районам Полесской и Минской областей. Секретарь Пинского подпольного обкома КП(б)Б и командир Пинского партизанского соединения. В 1949 – 1953 гг. заместитель министра лесного хозяйства БССР, затем до 1963 года председатель колхоза «Партизанский край» Солигорского района. Умер 5 мая 1967 года. В д. Хоростово поставлен памятник. [4, с. 144]

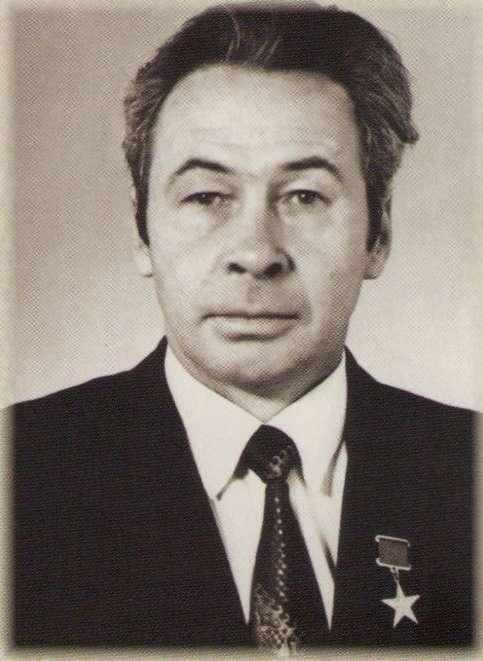

В. А. Пинчук

Зачислили Василия забойщиком в знаменитую бригаду Макина. Проявил рвение к работе. Доверили руководить звеном.

В марте 1959 года бригада Макина шла на рекорд, а значит, и звено Пинчука. Не подвело. За месяц было пройдено 310 погонных метров горных выработок. Это был рекорд для подобных шахт.

Как будто прирос к сибирскому краю. В пятидесяти метрах лес, полно грибов и ягод, в речке - рыбы. Но тянуло побывать в родных местах. Василий вернулся на Копыльщину.

А

дома только и было что разговоров о

Солигорске. Некоторые деревенские

ребята уже стали шахтерами. Зачем, мол,

Сибирь, если рядом шахта?

В отделе кадров зачислили скреперистом на рудник. Не обиделся: калийная шахта - не медная. Нужно осваивать технику постепенно.

Доказал свою принадлежность к шахтерской профессии: стал помощником машиниста, затем - машинистом комбайна. Потом еще одна ступенька в трудовой карьере - доверили шахтерскую бригаду.

Коллектив получился боевой, дружный: машинисты Василий Васильев, Михаил Кривальцевич, помощник машиниста Михаил Веледимович... Как-то решили: способен отечественный комбайн ШБМ-2 на большее. И пошли на рекорд.

За месяц бригада Василия Пинчука прошла 820 погонных метров. Такой высоты в Солигорске еще никто не брал. Выработка была признана всесоюзным рекордом для сильвинито- вых шахт.

Предел ли это? Опять собирается вместе бригада. Девять ее членов ведут мозговую атаку, высказывают мнения, обсуждают возможности горной техники и свой, человеческий потенциал. Находят узкие места в организации труда, что-то переставляют в узлах комбайна.

И старый, надежный друг шахтеров ШБМ-2 показал себя. За месяц 1532 погонных метра горных выработок, добыто 23 тысячи тонн руды. Чуть ли не в два раза больше, чем прежде. [2, с. 36]