Физика 3 семестр / новая папка / Помощь к экзамену / Темы / 29.Феромагнетики

.doc

7 .5.

Ферромагнетизм

.5.

Ферромагнетизм

Ферромагнетиками называются твердые вещества, обладающие при не слишком высоких температурах самопроизвольной (спонтанной) намагниченностью, которая сильно изменяется под влиянием внешних воздействий – магнитного поля, деформации, изменения температуры.

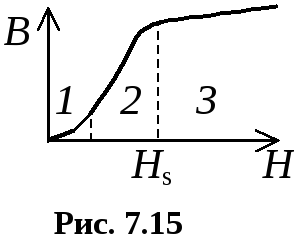

![]() (рис.7.15). Используя соотношение

(рис.7.15). Используя соотношение

![]() ,

можно получить и кривую намагничивания

,

можно получить и кривую намагничивания

![]() (рис. 7.16).

(рис. 7.16).

![]() ,

ферромагнетик входит в состояние

магнитного насыщения,

когда дальнейший рост напряженности

поля не приводит к росту намагниченности

вещества.

,

ферромагнетик входит в состояние

магнитного насыщения,

когда дальнейший рост напряженности

поля не приводит к росту намагниченности

вещества.

![]() можно пренебречь вторым слагаемым по

сравнению с первым. Тогда

можно пренебречь вторым слагаемым по

сравнению с первым. Тогда

![]() и

и

![]() .

.

Дальнейшие

теоретические и практические исследования

показали, что такие необычные свойства

ферромагнетиков объясняются их внутренней

структурой. Дело в том, что при отсутствии

внешнего магнитного поля внутри

ферромагнетиков самопроизвольно

возникают области намагничивания, в

которых магнитные моменты отдельных

атомов разворачиваются в одну сторону.

Объясняется это взаимодействием спиновых

магнитных моментов соседних атомов и

их взаимным влиянием друг на друга.

Квантовомеханическое объяснение этого

процесса достаточно сложно и не входит

в программу нашего курса. Области

спонтанного намагничивания внутри

ферромагнетика получили название

домéнов (этот

термин ввел П. Вейс в 1907 г). Их размер

может достигать 0,01 мм. На рис.7.18 показаны

различные направления ориентации

магнитных моментов разных доменов

внутри ферромагнетика. Они произвольны

и хаотичны, поэтому в исходном состоянии

ферромагнетик не обладает намагниченностью.

Границы доменных зерен можно наблюдать

с помощью обычного микроскопа. Для этого

отшлифованный срез ферромагнетика

достаточно покрыть слоем жидкости с

мелкодисперсным ферритовым порошком

(метод порошковых структур). Поскольку

на границе доменов магнитное поле резко

неоднородно, то частицы порошка

переместятся в жидкости так, что

расположатся вблизи границ доменов.

размагничивания ферромагнетика,

называется коэрцитивной

силой

![]() (от

латинского coërcitio

– удерживание). Если завершить после

этого цикл перемагничивания ферромагнетика,

то получается график, показанный на

рис. 7.20. Он называется петлей

гистерезиса.

Можно показать, что площадь петли

гистерезиса пропорциональна количеству

теплоты, выделяющемуся в единице объема

ферромагнетика за один цикл перемагничивания.

(от

латинского coërcitio

– удерживание). Если завершить после

этого цикл перемагничивания ферромагнетика,

то получается график, показанный на

рис. 7.20. Он называется петлей

гистерезиса.

Можно показать, что площадь петли

гистерезиса пропорциональна количеству

теплоты, выделяющемуся в единице объема

ферромагнетика за один цикл перемагничивания.

![]() ,

находятся в энергетически более выгодных

положениях, чем те, у которых эти углы

тупые (см. 5.35). При увеличении напряженности

внешнего поля наблюдается укрупнение

энергетически более выгодных доменов

за счет соседних. Осуществляется это

двумя способами.

,

находятся в энергетически более выгодных

положениях, чем те, у которых эти углы

тупые (см. 5.35). При увеличении напряженности

внешнего поля наблюдается укрупнение

энергетически более выгодных доменов

за счет соседних. Осуществляется это

двумя способами.

При малых значениях Н наблюдается укрупнение доменов, имеющих меньшие значения энергии в поле. “Территории” соседних с ними доменов уменьшаются, т.к. атомы в прилегающих тонких слоях разворачивают свои магнитные моменты. Промежуточный результат этого процесса показан на рис. 7.19. В итоге сумма магнитных моментов единицы объема вещества становится отличной от нуля и намагниченность материала растет. Следует учесть, что рост магнитной индукции поля в веществе на данном этапе процесса намагничивания происходит не слишком сильно, т.к. в процессе участвуют не все атомы вещества (этап 1 на рис. 7.15).

При бóльших

значениях Н

наряду с описанным процессом происходит

другой: отдельные домены начинают

целиком поворачиваться, ориентируясь

своими магнитными моментами по вектору

![]() .

Векторы

.

Векторы

![]() как бы “выстраиваются” вдоль линий

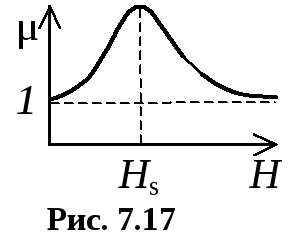

индукции внешнего поля (этап 2

на рис. 7.15). Поскольку намагничен-ность

материала увеличивается при этом весьма

существенно, то рост магнитной индукции

и относительной магнитной проницаемости

(рис. 7.17) оказывается очень сильным.

Когда все домены ферромагнетика

“выстроят” свои магнитные моменты в

одном направлении, дальнейшее

намагничивание материала оказывается

невозможным, и он достигает состояния

магнитного насыщения, при этом границы

между отдельными доменами исчезают.

Увеличение магнитной индукции в веществе

(этап 3

на рис. 7.15) происходит лишь за счет

увеличения напряженности внешнего

поля.

как бы “выстраиваются” вдоль линий

индукции внешнего поля (этап 2

на рис. 7.15). Поскольку намагничен-ность

материала увеличивается при этом весьма

существенно, то рост магнитной индукции

и относительной магнитной проницаемости

(рис. 7.17) оказывается очень сильным.

Когда все домены ферромагнетика

“выстроят” свои магнитные моменты в

одном направлении, дальнейшее

намагничивание материала оказывается

невозможным, и он достигает состояния

магнитного насыщения, при этом границы

между отдельными доменами исчезают.

Увеличение магнитной индукции в веществе

(этап 3

на рис. 7.15) происходит лишь за счет

увеличения напряженности внешнего

поля.

Возникающая на

определенном этапе необратимость

намагничивания материала позволяет

ферромагнетикам частично сохранять

намагниченность после удаления их из

поля. При уменьшении напряженности

внешнего поля можно наблюдать процесс

запаздывания снижения магнитной индукции

в веществе по сравнению с уменьшением

Н. Этот

процесс в ферромагнетиках получил

название гистерезиса

(от

греческого hystérēsis

– отставание, запаздывание). На рис.

7.20 показано, что при уменьшении

напряженности внешнего поля до нуля

магнитная индукция в предварительно

намагниченном ферромагнетике не

принимает нулевого значения. Сохраняющееся

при этом в веществе магнитное поле

характеризуется остаточной

магнитной индукцией

![]() .

Чтобы полностью размагнитить образец,

необходимо поместить его в магнитное

поле с противоположной ориентацией

линий индукции (в “отрицательное поле”).

Величина напряженности магнитного

поля, необходимая для полного

.

Чтобы полностью размагнитить образец,

необходимо поместить его в магнитное

поле с противоположной ориентацией

линий индукции (в “отрицательное поле”).

Величина напряженности магнитного

поля, необходимая для полного