55651550

.pdf

от остальных. Кроме того, слово «личность» активно используется на Западе и в обыденном языке, где оно весьма многозначно. Не случайно в последнее время в рамках новой дисциплины – сравнительной культурологии – развернулась дискуссия о значении личности на Западе и на Востоке. К сожалению, сама сравнительная культурология находится пока в фазе становления и выработки собственного понятийного аппарата. Тем не менее представителями западной философской мысли (в психологической теории, прежде всего) и западной юриспруденции (в практике уголовного законодательства, где существует понятие «личной идентичности» – «personal identity») написаны тома исследований на тему личной ответственности. Можно сказать, что юридическая и моральная ответственность входила в само определение понятия «личность» в указанных дисциплинах. Следовательно, ответственность нельзя считать сугубо дальневосточным атрибутом. Сам факт противопоставления ответственности и личности, тем более разведение их по разным регионам – нонсенс. Еще в античной Греции, когда становление личности находилось в зачаточном состоянии, Аристотель, проводя различие между рабами и свободными гражданами, считал первых «одушевленными орудиями»81, а вторых – полноценными людьми именно потому, что свободные граждане были наделены юридическими правами и обязанностями, т. е. несли ответственность за принятые решения и их практические последствия.

Становлению личности на Западе во многом способствовало христианство, особенно протестантизм, который определил волю всех без исключения людей как свободную и поставил каждого индивида перед лицом ответственности за совершенные им на протяжении земной жизни поступки. Историческое развитие личности западного человека обусловливалось возникновением различных видов ответственности – экономической, юридической, моральной – по отношению к общественным группам, к которым человек принадлежал. Так, для Средневековья характерно наличие многочисленных писаных и неписаных «кодексов чести» у рыцарей, ремесленников, крестьян (круговая порука), монахов и т. д. Капитализм на Западе, дав личности огромные возможности материального обогащения, разорвал также «пестрые феодальные путы» (Маркс), привязывавшие индивида к определенной социальной группе, и заставил западного человека самоопределиться по отношению к целому миру. Это, в свою очередь, углубило самосознание индивидуума, вызвало усложнение его внутреннего мира, в том числе усложнение форм его ответственности перед обществом и своей совестью.

Противопоставление жителя Европы, прошедшего школу четырехсотлетней «капиталистической индивидуализации», жителю Японии, где капиталистические отношения утвердились сравнительно недавно, имеет смысл только в том случае, если исследователь

81Аристотель. Никомахова этика // Cоч. в 4-х т. М.:

Мысль, 1984. Т. 4. С. 236.

задался целью продемонстрировать социально-психо- логические различия формирования личности на Западе и на Востоке. Эти различия сами по себе ни в коем случае не могут служить доказательством отсутствия

вяпонской духовной культуре личностного начала как такового. Просто в Японии сложилась личность несколько иного типа, более соответствующего общественному устройству этой страны, ее традициям. Серьезное сравнительное изучение типов личности на Востоке и на Западе нуждается в продолжении82. Равно как заслуживает серьезного отдельного рассмотрения проблема реализации принципов «неличностной культуры», поставленная Имамити Томонобу.

** *

Взаключение хочу сделать несколько важных замечаний, касающихся бытования культуры в нынешних условиях. Известный культуролог Абрахам Моль констатировал существенный поворот, который проделала культура индустриально развитых стран во второй половине ХХ в. Для наглядности Моль предложил деление культур современного мира на «войлочные» (мозаичные) и «полотняные». Они обладают следующими главными характеристиками:

–по источнику: полотняная культура – культура текстовая; войлочная – по преимуществу – образная, визуальная, она формируется главным образом электронными СМИ;

–по носителю: носители полотняной культуры – образованные классы, носители войлочной – массы людей с совершенно разным, как правило, невысоким образовательным уровнем;

–по структуре: иерархическая структура полотняной культуры подразумевает статусную дифференциацию внутри каждого своего подразделения: высокая литература/бульварное чтиво; выходное платье/ затрапезное платье; парадный сервиз/повседневные чашки-блюдца; неиерархическая структура «войлока» не подразумевает такого деления, для нее все в равной степени важно и неважно;

–по способу соединения (сцепления) элементов:

вкультуре полотняного типа элементы выстраиваются по заранее заданному правилу, кодексу: случайные конкретные события «наматываются» на незыблемую вертикаль основы и таким образом задается прочность ткани; в войлочном типе культуры элементы держатся друг за друга силой трения, а она гораздо менее прочна (неслучайно до нас дошли остатки ткани из Древнего Египта, а вот валенки распадаются без следа буквально за несколько лет)83. …Моль с горечью констатировал, что мы сколько угодно можем гордиться тем, что слушаем Баха, а не поп-звезду, но с «войлочной» точки зрения они равноценны, а со статистической точки

82См.: Луцкий А.Л. Японская духовная традиция и экзистенциализм // Народы Азии и Африки. 1986. № 3. С. 54–62; Скворцова Е.Л., Луцкий А.Л. К проблеме восприятия западной философии в Японии // Вопро-

сы философии. 1985. № 10. С. 132–139.

83Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973.

341

зрения Бах и вовсе в проигрыше. (Напомним, что в свое время Ницше, Мережковский, Ортега-и-Гассет, Адорно и Хоркхаймер поднимали теоретический шум по поводу наступления масс на высокую культуру.) Для социологии культуры любые тексты являются сообщениями, принципиально не отличающимися друг от друга. Именно вполне заурядный человек толпы со своими убогими предпочтениями формирует культуру современности, и ничего с этим поделать нельзя.

В современном мире японская культура долгое время противопоставляла свои полотняные структуры (и продолжает это делать до сих пор) натиску глобальных СМИ и наводнивших страну иностранцев, не знакомых со структурами коммуникативной культуры аборигенов. Впрочем, есть реальная опасность переориентации населения Японии на позиции войлочной культуры.

Возвращаясь к теме нашей работы, согласимся с мнением ряда исследователей84, что литература, по-

священная проблеме «нихондзин-рон» и «нихон бунка-

рон» является в массе своей коммерческим проектом, ничего общего с наукой не имеющим. С этим согласны и участники Киотской конференции 1996 г., объявившей о фактическом окончании дискуссии, посвященной японской культурной идентичности. Однако было отмечено, что в многотысячном потоке публикаций выделяются несколько работ, заслуживающих внимания ученого сообщества. Это, в частности, работы культурантропологов Наканэ Тиэ, анализирующей вертикальную структуру отношений в японском обществе; Дои Такэо, рассматривающего структуру амаэ85; Хамагути Эсюна о человеческой контекстуальности; Бэфу Харуми об автоориентализме японцев и волнообразном характере их самооценки; СугиямаЛебра Такиэ, посвященные объемности и многоуровневости японской идентичности86.

84Алпатов В.М. Япония: язык и общество. М.: Муравей, 2003; Befu Harumi. Geopolitics, Geoeconomics and the Japanese Identity // Cultural Analyses / ed. P. Hosco. Denver: Teykyo Univ. Press, 1997; Dale P. The Myth of Japanese Uniqueness. London; Sydney; Oxford: Choom, Helm and Nissan, 1986; Miller M. Japan’s Modern Myth. N.Y.; Tokyo: Japan Times, 1981.

85Амаэ – качество психики японцев, потребность в зависимости и в готовности к обожанию; отражает психическую предрасположенность японцев к тесным межличностным связям.

86Наканэ Тиэ. Татэ сякай-но нингэн канкэй (Отношения людей в «вертикальном обществе»). Токио: Коданся, 1967; Дои Такэо. Амаэ-но кодзо (Структура амаэ). Токио: Кобундо, 1973; Хамагути Эсюн. Нихон бунка ва хонто-ни исицу ка (Японская культура: она действи-

тельно иная?); Befu Harumi. Geopolitics, Geoeconomics and the Japanese Identity; Сугияма-Рибура Такиэ. Ни-

хон то табунка-ни миру нингэнсэй-но нинсики (Понимание сущности человека в японской и иных культу-

рах); Sugiyama-Lebra Takie. The Japanese Self in Cultural Logic. Honolulu: Univ. of Hawai’I Press, 2004.

В частности, в последней работе Сугияма отмечает, что неудачи в определении специфики японской (как

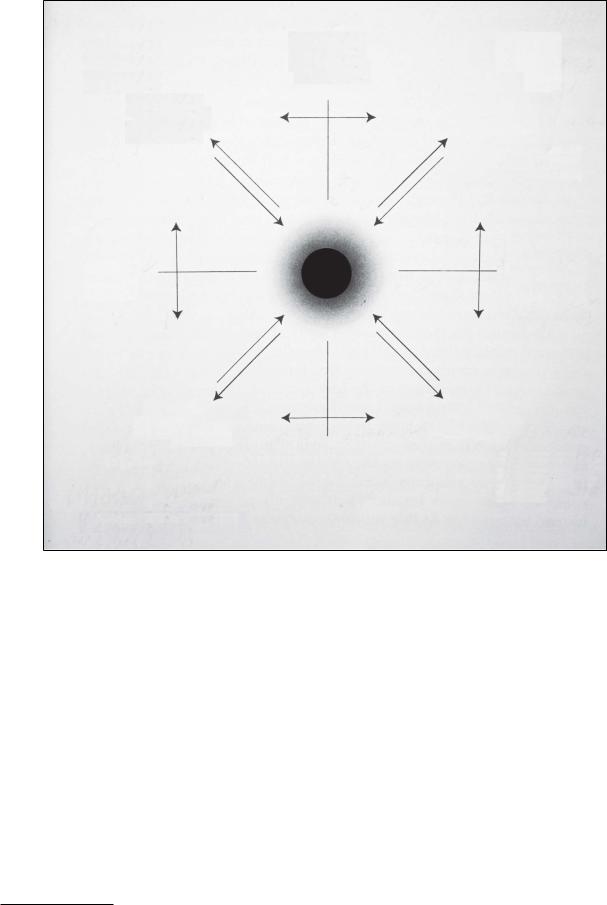

илюбой другой) традиционной культуры объясняются неприложимостью к ней «логики оппозиции», распространяемой учеными-естественниками на область культуры. Для последней характерна, по ее мнению, не бинарная, а «тернарная» или холистическая логика, принимающая во внимание необходимость сохранения того, о чем писал Вацудзи Тэцуро в «Этике» – айдагара нормативных отношений взаимозависимости, предохраняющих культуру от деструкции. На предлагаемой ниже схеме (рис. 1) традиционных отношений, в которые вступает на протяжении своей жизни представитель японской культуры, представлены основные «маски»-роли «другого» в отношении «Я»

ивекторы-оппозиции для «номического» (культур- но-приемлемого, надлежащего) – в верхней половине схемы, и «аномического» (культурно-опасного, деструктивного, отчужденного) образа поведения – в нижней (используется терминология Э. Дюркгейма). Как мы видим, отношения «скрытой угрозы» или «отчуждения», как по отношению к «своим», например, к подвергающимся насмешкам одноклассникам (ура), так и по отношению к «чужакам»-неяпонцам (сото), столь же характерны для японской культуры, как и отношения «близости», например, в семейном кругу (ути) или «учтивости», как в отношениях с коллегами по работе или с соседями (омотэ). В свою очередь, как в области «номоса», так и «аномии», наличествуют объемные связи и отношения между всеми участниками культурного поля. Разница состоит в том, что для «номоса» японская культура создала жесткий, закрепленный на уровне телесных и речевых практик, каркас поведения (ката), препятствующий выходу на поверхность социальной жизни деструктивных и неоформленных слепых сил «аномии».

Что же касается нашумевших работ о японском мозге, японской молчаливости или, наоборот, разговорчивости, закрытости или эмоциональности, то эта, по сути ненаучная, литература обращена к широкому кругу заинтересованных читателей и в лучшем случае является научно-популярной, в худшем – фантазиями авторов на тему японской уникальности. Это вполне безобидные тексты, не представляющие из себя никакой националистической угрозы, ибо в них отсутствует сколько-нибудь стройная теоретическая база для возрождения идеологии национал-шови- низма в Японии. Современная культура – это, прежде всего, культура бездумного досуга, и уже то, что подобные книги находят своих читателей, представляется отрадным фактом. С другой стороны, угрозу распространения националистических настроений можно найти в популярной электронной визуальной продукции: например, настораживает деструктивная агрессивность и патологическая жестокость персонажей японских анимэ, распространяемых по всему миру87. А. Маслоу, известный главным обра-

87См.: Катасонова Е.Л. Япония в реальном и виртуальном мирах. М.: Восточная литература, 2012.

342

«УТИ»

Отношения внутри коллектива близких людей, напр. в семье

Другой

Близость

Близкие знакомые, узкий круг (близкий знакомый, член коллектива)

Другой Скрытая угроза

«УРА»

Изнанка близких отношений; антоним «омотэ»; то, что скрывается от общества и не одобряется им

«НОМОС»

Социокультурная норма (социально одобряемое, приемлемое)

Я, самость

«АНОМИЯ»

Неодобряемое обществом, аномальное, отчуждённое (отчуждённое, социокультурная аномалия; антоним «номоса»)

«ОМОТЭ»

Лицо, внешний облик лица или коллектива, предъявляемого обществу

Другой

Учтивость

Далекие, незнакомые ( незнакомый; аутсайдер)

Другой Исключение, отторжение

«СОТО»

Антоним «ути», люди, не входящие в данное общество, по отношению к которым тип поведения не определён никакими правилами

Рис. 1. (Sugiyama-Lebra Takie. The Japanese Self in Cultural Logic. P. 39.)

зом определением иерархической структуры потребностей нормального человека (от физиологических, базовых, до духовных), в последние годы жизни задался вопросом: а какой человек – нормальный? И пришел к выводу, что современная «норма», т. е. потребитель, никак не может соответствовать задаче сохранения человеческой цивилизации. По мнению Маслоу, подлинная человеческая норма – это «трансцендирующий» человек, постоянно «выходящий за собственные пределы»; это – человек, рационально и эмоционально связанный со своим делом, имеющий призвание и откликающийся на него, выходя за пределы своей индивидуальной жизни к бесконечной, непросчитываемой трансценденции. Он – приверженец так называемых Б-ценностей или ценностей Абсолютной реальности88. Эти люди, по наблюдению Маслоу, скромны в своих материальных потребно-

88Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.:

Смысл, 1999. С. 171–175.

стях, но бесконечно требовательны к своим человеческим качествам: порядочности, интеллекту, доброжелательности, неагрессивности, деликатности, но они составляют лишь доли процента по отношению к остальной части населения Земли. (Поэтому прогноз американского ученого на будущее человеческой цивилизации – явно пессимистичен.) В японской культуре тоже существовали представления о подобном идеале человека: с одной стороны, это – конфуцианский «благородный муж» (яп. кунси, кит. цзюньцзы) достойный, с развитым чувством долга, человеколюбия, искренности/правдивости, предсказуемый (ему можно верить), почтительный к родителям и эстетически развитый, знающий, как вести себя в обществе (знакомый с ритуалами). С другой – это буддист, идущий по пути просветления (т. е. по пути преображения) благородным восьмеричным путем, который тоже представляет собой набор взаимозависимых, но все же не сводимых друг к другу качеств: праведности мыслей, речи, поступков, решимости, памяти, воззрений, образа жизни, сосредоточения.

343

Людей, способных в полной мере осуществить |

в нашем случае это – принципиально не просчитывае- |

|||

требования праведной жизни, на земле крайне мало, |

мая до конца жизненная ситуация человека, действия |

|||

и японская культура это знала. Вот почему она «ра- |

которого (будь то индивидуальные или групповые) в |

|||

ботала» на уровне среднего, «нормального человека», |

конечном счете «упираются» в молоко непредсказуе- |

|||

который составляет большинство населения. Но важ- |

мой «трансценденции». Наделенный самосознанием |

|||

но, что в японской культуре «протокол» действий и |

человек связан с нею и через свое тело (до конца ему |

|||

высказываний в различных типовых ситуациях более |

не подвластное), и через свой разум (могущий в любой |

|||

жесткий, чем в западных культурах. Для этого инте- |

момент дать сбой, выйти из-под контроля). Трансцен- |

|||

риоризировались строгие правила поведения (ката) |

денция является человеку в формах Природы (земная |

|||

для максимально возможного количества типовых |

ипостась бесконечного Космоса), общества и своей |

|||

ситуаций, каких в нашей жизни большинство. «Пере- |

индивидуальности. Нисида Китаро и Имамити То- |

|||

числить все ситуации, требующие стандартных эти- |

монобу видели в пограничной с этой трансцендентно- |

|||

кетных фраз, невозможно – из них состоит жизнь… На |

стью области бесформенное основание всех культур |

|||

вопрос иностранца, почему японцы так любят повто- |

человечества92. Именно поэтому они считали возмож- |

|||

рять очевидные всем вещи, обычно следует ответ: “это |

ным мирное сосуществование культур на принципах |

|||

облегчает общение”. По-видимому, такой “разговор” |

«истины, добра и красоты», наиболее абстрактных |

|||

выполняет не только информационную, но и ритуаль- |

принципах, предъявляемых трансценденцией (или |

|||

ную функцию. Он подобен обмену условными знака- |

ничто) к человеку. |

|||

ми, с помощью которых говорящий сообщает о своей |

Что же может противопоставить указанной непро- |

|||

готовности следовать установленным нормам и сигна- |

считываемости японская культура? Сугубую пред- |

|||

лизирует: я реагирую на ситуацию так же, как все/я |

сказуемость социальной жизни, зафиксированную |

|||

свой/я предсказуем/в общении со мной никаких не- |

в понятиях языка и текстах многочисленных кодек- |

|||

ожиданностей не будет»89. |

сов и инструкций. Но следует заметить, что как раз |

|||

Такая особенность японской культуры, определив- |

непросчитываемость, некалькулируемость Бытия в |

|||

шей и выразившей в своем языке «узловые пункты» |

японской культуре выражалась эстетически, в чув- |

|||

в виртуальном пространстве межличностных отноше- |

ственно-конкретном и одновременно интеллектуали- |

|||

ний и проведшей в этом пространстве границы, ощути- |

зированном виде. Сад камней Рюандзи в Киото можно |

|||

мые японцами почти что физически, была подмечена |

считать художественным аналогом теоремы Гёделя о |

|||

еще Вацудзи Тэцуро, а впоследствии – и современны- |

неполноте. Нужно, по крайней мере, две разных точки |

|||

ми исследователями. Они попытались представить |

зрения на сложное явление для его адекватной оцен- |

|||

эти отношения либо в виде объемной схемы (см. выше |

ки. Размещенные в саду 15 камней – вполне обозри- |

|||

схему Сугиямы Лебра), либо сконцентрировав свое |

мое даже для ребенка количество – оказываются все |

|||

внимание на отдельных смысловых «узлах» этой сети |

же невидимыми полностью с единственной непод- |

|||

невидимых отношений. «Существование человека в |

вижной точки зрения. Требуется либо движение на- |

|||

обществе всецело основывается на доверии, – пишет |

блюдателя, сопровождающееся постепенной сменой |

|||

Бертран де Жувенель, современник Нисиды Китаро и |

точки обзора, либо как минимум еще один наблюда- |

|||

Вацудзи Тэцуро. – Встретившийся нам неизвестный |

тель, еще одна точка обзора с последующим совмеще- |

|||

не представляет угрозы для нас и нашего имущества. |

нием двух разных картин. Что уж говорить о гораздо |

|||

Наша уверенность зиждется на замечательной регу- |

более сложном динамическом «саде» – мире, в кото- |

|||

лярности, с какой нам оказывают столько услуг бес- |

ром мы живем? |

|||

численные члены общества, которые нас не знают и |

|

|

||

которых не знаем мы»90. |

|

|

||

Сугубая структурированность межличностных от- |

|

|

||

вещей»; «относительный, условный характер единич- |

||||

ношений (айдагара) является обратной стороной того, |

||||

что в японской традиции принято называть «ничто», |

ного»; «неопределенность, наличие или отсутствие че- |

|||

в которое «обернут» весь Универсум. Современная |

го-либо»; «истинная реальность, синоним абсолюта»; |

|||

буддология дает несколько определений «ничто»91, но |

«трансцендирование “Я” за свои пределы, т. е. отсут- |

|||

|

|

ствие самости» и т. д. (см.: Буддизм в Японии / под ред. |

||

|

|

Т.П. Григорьевой. М.: Наука, 1993. С. 57–77, 215). |

||

|

|

92 Нисида Китаро. Нихон бунка-но мондай (Проблемы |

||

89 Прасол А.Ф. Япония. Лики времени. Менталитет и |

||||

японской культуры) // Тэцугаку кодза сю. Рэкиси- |

||||

традиции в современном интерьере. М.: Наталис, 2011. |

||||

тэки синтай то гэндзюцу-но сэкай (Собрание лекций |

||||

С. 79. |

||||

по философии. Историческое тело и реальный мир). |

||||

90 Жувенель Б. де. Власть. Естественная история ее воз- |

||||

Киото: Тоэйся, 1995; Имамити Томонобу. Гэндай-но |

||||

растания. М.: Ирисэн; Мысль, 2010. С. 480. |

сисо. Нидзюсэйки гохан-но тэцугаку (Современная |

|||

91 «Непроявленная полнота всего сущего»; «это приро- |

философская мысль. Философия второй половины |

|||

да будды»; «отсутствие собственной сущности у дел и |

ХХ века). Токио: Нихон хо:со: сюппан кёкай, 1985. |

|||

А.Н. Мещеряков

РОЛЬ ПРИРОДЫ В САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЯПОНЦЕВ (конец XIX – начало XX в.)

Всередине XIX в. в Японии разразился жесточайший кризис. Он был обусловлен тем, что мировые державы (США, Россия, Англия и Франция) принудили Японию открыть несколько портов для торговли. Почти двум с половиной векам автаркии

имирного существования пришел конец. В Японию хлынул поток европейской культуры. Японцам стало понятно, что страна безнадежно отстала от Запада – прежде всего, в военном отношении. Сёгунат Токугава, на который возлагалась задача обороны страны, обвинили во всех смертных грехах, и в 1868 г. он был упразднен. На какое-то время японцы оказались в плену комплекса неполноценности – им казалось, что в стране не существует достойной уважения культуры

ицивилизации, а спасение может принести только тотальная вестернизация. Модернизацию страны взяла в свои руки группа реформаторов, объединившихся вокруг юного императора Мэйдзи (1852–1912, на троне в 1867–1912 гг.). Хотя он ничего не решал в практическом отношении, именно Мэйдзи стал знаменем перемен1.

Впериод Мэйдзи произошло решительное переосмысление всего предыдущего исторического и культурного опыта. Этот процесс затронул весь строй жизни японцев, включая такие фундаментальные понятия, как власть, пространство и время. В стране зрело и понимание того, что только единая японская нация сможет дать отпор колониальной экспансии Запада. Если режим сёгуната Токугава строился на системе сдержек и противовесов, на фрагментации общества на сословия и княжества, то теперь стояла задача по формированию единой нации, которой раньше не существовало. Началась энергичная работа по выстраиванию новой идентичности, предполагавшей создание общих для всех японцев ценностей.

После «открытия» страны на какое-то время все рукотворные продукты деятельности японца стали подвергаться безудержной критике, однако японская природа счастливо избежала этой незавидной участи.

1Подр. см.: Мещеряков А.Н. Император Мэйдзи и его Япония. М.: Наталис, 2013 (последнее переиздание).

Европейцы сыграли здесь большую роль: находясь в плену своих европоцентристских убеждений, многие (почти все) осуждали «нецивилизованные», отдающие «темным» средневековьем японские порядки, но мало тронутая человеком «дикая» природа этой страны производила на них сильное впечатление. В самой же Европе нетронутых человеком ландшафтов становилось все меньше.

Из уст европейцев наибольших похвал удостаивалась, безусловно, гора Фудзи. В исторической ретроспективе статус Фудзи никогда не был чрезмерно высок, но похвалы европейцев были замечены японцами, и эта гора достаточно быстро приобрела статус национального символа2.

Но похвалы европейцев вызывала не только Фудзи. Многие из них восторженно отзывались и о богатом растительном мире Японии. Обилие неизвестных на их родине растений усиливало впечатление богатства японской флоры. После открытия Японии туда зачастили профессиональные ботаники, которые тоже выражали свой восторг – ведь в этой стране произрастало множество эндемиков. И теперь ботаники получили возможность присваивать им латинские имена. Что может быть привлекательнее для ученого человека? В этих латинских названиях часто фигурировало определение «Nipponica». А что льстило японской земле, то льстило и самим японцам.

Российский ботаник К.И. Максимович (1827– 1891) приступил к коллекционированию и описанию японской флоры еще в 1853 г., находясь в составе русской эскадры, посетившей Японию. Впоследствии его коллекция разрослась, образцы растений он высылал во многие европейские научные центры. Показательна оценка его работы, данная в 1927 г. японским ученым Танака Тоёсабуро: «Отдавая дань его публикациям, японцы приветствовали экспедицию Максимовича, которая открыла глаза на наш великолепный растительный мир... Не будет преувеличением сказать, что Япония впервые стала известна культурному миру всех стран благодаря этой обширной коллекции, разо-

2См. подр.: Мещеряков А.Н. Гора Фудзи: между землей и небом. М.: Наталис, 2010. С. 151–176.

345

сланной по всему свету...»3 Таким образом, и много лет спустя после «открытия» Японии ученый полагал, что природа имела огромное значение для формирования благоприятного имиджа страны в мире.

В1860–1861 гг. англичанин Роберт Форчун (Fortune, 1812–1880) дважды побывал в Японии по заданию ботанического сада для сбора коллекции растений. Его поразило, что даже в крошечных садиках, расположенных перед домами простолюдинов, растет множество разнообразных цветов. Он восклицал: «Если признать, что национальный характер, обусловливающий любовь к цветам, может служить мерилом развитости культурной жизни, то японские представители нижних классов намного превосходят таковых в Англии»4.

Русские наблюдатели не отставали от западных. Скептически относясь к тесным и малопривлекательным в архитектурном отношении японским городам, они не уставали восхищаться нерукотворными ландшафтами. Популярное издание отмечало: «На ясном чистом небе отчетливо выступают все очертания острова с его крутыми, волнистыми берегами, покрытыми густой зеленью. Высокие горы, ущелья, долины, спускающиеся к берегу моря террасы – все это очень красиво... Все эти растения, несмотря на ноябрь месяц, еще в полном цвету и свободно растут под лучами теплого южного солнца. Красивые, осанистые камелии, прелестные, точно выточенные чайные розы, воздушный златоцвет приветливо кивают нам своими белыми, розовыми, палевыми, ярко-красными, желтыми, оранжевыми головками и как бы манят нас под свою благодатную сень»5.

Вдругом российском издании говорилось: «Японский лес гораздо пестрее и разнообразнее нашего, – он поражает непривычного северянина огромным количеством древесных пород, красотою их форм и яркостью красок, особенно весною, когда большинство деревьев стоит в цвету. […] Бесконечно разнообразные и чрезвычайно живописные ландшафты Японии поражают мягкостью очертаний гор, отсутствием резких линий и ярких тонов, – здесь все сглажено и

вто же время полно своеобразной красоты. Богатая растительность задрапировывает крутые обрывы, бесплодные скалы и утесы и лишает их того безотрадного вида, какой они имеют хотя бы на соседнем материке. Та же бесконечно обильная и разнообразная японская растительность ласкает взор богатством красок и тонов, своими изящными очертаниями, своим не-

3Цит. по: Грабовская-Бородина А.Е. Русский ботаник Карл Иванович Максимович в Японии: японская гербарная коллекция в Санкт-Петербурге (Гербарий Ботанического института РАН) // Санкт-Петербург – Япония: XVIII–XXI вв. СПб.: Европейский дом, 2012.

С. 502.

4Цит. по: Кавакацу Хэйта. Фукоку ютокурон. Токио: Тюко бумпо, 2000. С. 27.

5Как живут японцы / сост. В. Овчининская. М.: Типография товарищества Сытина, 1899. С. 22.

редко сплошным покровом цветов, украшающих деревья весною, и пестротою листьев осенью... Чувство изящного, наклонность наслаждаться красотой свойственны в Японии всему населению от земледельца до аристократа. Уже простой японский крестьянин – эстетик и артист в душе»6.

Почти все отзывы русских путешественников о японской природе преисполнены восторгов. Особенно большое впечатление производило разнообразие ландшафтов (сочетание гор, равнин и моря), многообразие флоры («роскошная растительность») и ее цветовой гаммы. В ходу были сравнения с Италией и Швейцарией. Правда, эти оценки касаются преимущественно южной и центральной Японии, – север страны казался не столь привлекательным и вызывал в памяти «унылые» российские ландшафтно-культурные эквиваленты. В то же время многие ландшафты, ценимые самими японцами и прославленные в их религиозной традиции, природные виды, воспетые в японской поэзии и живописи, часто оставляли европейцев, лишенных японского культурного бэкграунда, более или менее равнодушными. Русские воспринимали японскую природу главным образом с эстетической точки зрения, избавленной от культурных трактовок. То же самое можно сказать и о японских садах, которые производили впечатление «игрушечных», а та модель природы, которая была там представлена, казалась русским «насилием» над природой. Иными словами, русских (точно так же, как и европейцев) манила, прежде всего, открывающаяся взору «дикая» японская природа, которая, как считалось, имела несомненное влияние на эстетическое чувство любого японца7.

Похвала европейцев много значила для японцев того времени. Боясь показаться некомпетентными, неловкими и смешными, каждый свой шаг японцы соизмеряли с европейским взглядом. В качестве доказательства благодатности японской земли приводился тот факт, что смертность европейцев в Африке и Индии намного выше, чем в Японии. Отсюда делался вывод, что Япония для европейцев – это настоящий рай. А раз это так, то земля Японии действительно хороша8.

Японская земля мало что значила для европейцев того времени с «практической» точки зрения. Она была не только далека, но и бедна теми ресурсами, которые интересовали Европу и Америку. «Копаться» в японской земле не имело смысла, поэтому она стала для европейцев страной прекрасной природы, страной для разглядывания.

6Япония и ее обитатели. Санкт-Петербург: Брокгауз – Ефрон, 1904. С. 14, 26.

7Петрова А.А. Природа Японии глазами русских путешественников второй половины XIX века // История и культура Японии – 5. М.: РГГУ, 2012.

8Нихондзин. 1891. № 73. С. 11–15.

346

ВЯпонии не было ничего «ценного», того, чего нет

вдругих странах. За исключением природы: пейзажей и растений. С европейцами был согласен и знаменитый просветитель Фукудзава Юкити (1834–1901). Еще в 1875 г. в книге «Основы цивилизации» он с присущим ему стремлением «играть на обострение» безжалостно писал: «Японии в нынешнем ее состоянии совершенно нечем гордиться перед Западом. Поскольку она обделена и природными ископаемыми, то ей остается гордиться только пейзажами. Что до продуктов человеческой деятельности, то предметов для гордости здесь никогда не имелось»9.

Как происходило знакомство европейцев с японской природой? Помимо отзывов не слишком многочисленных путешественников, европейцы узнавали Японию и ее природу по гравюрам, фотографиям и открыткам. Кроме того, кое-какие японские растения были интродуцированы в Европе, японский посадочный материал пользовался там устойчивым спросом (например, это касается лилии, некоторых видов хвойных пород). Особую популярность приобрели хризантемы – европейские хризантемы казались лишь бледными подобиями японских, которые с удовольствием воспроизводили на своих полотнах Дега, Ренуар, Пикассо, Мондриан. Не случайно французский писатель Пьер Лоти назвал очаровательную героиню своего романа мадемуазель Хризантема. Разумеется, при пересадке на европейскую почву все символические смыслы, которые имела хризантема

вяпонской культуре, были потеряны. Хризантема в Японии – это «мужской» цветок, символ бессмертных даосов-мужчин, которые питаются каплями росы с хризантем. Однако в Европе из символа долголетия хризантема превратилась просто в красивый цветок, предмет любования и экспорта, в женское имя.

Поскольку похвастаться научно-техническими достижениями Япония тогда не могла, в экспозициях всемирных выставок японцы делали упор на предметы искусства – изящного и садового. При этом в центре внимания оказался вовсе не миниатюрный бонсай. Зная пристрастие западной культуры к гигантомании, японцы опасались, что европейцы при виде крошечных моделей природы сочтут это дополнительным свидетельством ничтожности самой Японии. Кроме того, японцы тогдашнего времени считали, что в Европе ценят в природе естественность, а бонсай, который создается долголетними ограничениями в условиях роста (бедная почва, скудный полив, обрезание корней и веток), никак не попадал в категорию «естественности». Поэтому японцы старались демонстрировать на выставках такие растения, которые могли поразить европейцев невиданными для них размерами и пышностью. К числу таких растений относились японские хризантемы – высокие, с множеством (более тысячи) цветков на одном стебле. На конкурсе

9Фукудзава Юкити. Буммэйрон-но гайряку. Токио:

Иванами, 1931. С. 24.

хризантем, проводившемся на Парижской выставке 1900 г., именно хризантемы, выращенные японскими садовниками, получили главный приз. Для японцев такое признание имело особый смысл, поскольку хризантема являлась гербом императорского дома; начиная с осени 1880 г. император ежегодно устраивал выставки хризантем, куда он приглашал высокопоставленных иностранцев и японцев (аналогичная демонстрация сакур началась годом позже). Поэтому

ипоказ хризантем на Парижской выставке был приурочен ко дню рождения Мэйдзи – 3 ноября. Одной из целей участия Японии во всемирной выставке значилось повышение международного престижа страны,

иможно считать, что эта задача была выполнена. На Западе же сформировался стойкий образ Японии как «страны хризантем»10.

Природа Японии производила на европейцев глубокое впечатление, и японцы, почувствовав облегчение, приступили к осуществлению национального проекта под названием «Природа Японии». Он предназначался, прежде всего, для самих японцев: они остро нуждались в предмете гордости, который мог бы избавить их от комплекса неполноценности и поднять настроение. Кроме того, природа много значила в деле достижения национального консенсуса: если политические идеи и лидеры служили предметом ожесточенных споров, то природу любили все японцы. Это был беспроигрышный вариант.

В1894 г. в свет вышла книга Сига Сигэтака «Японский ландшафт» («Нихон фукэй рон»), в которой он заявлял, что природа Японии – самая красивая в мире. Сига тоже не смог обойтись без ссылки на иноземцев:

вначале книги он говорит о том, что все иностранцы восхищаются природой Японии и называют ее настоящим раем11. Собственно говоря, обоснованию этого иностранного тезиса и посвящена книга. Но ее адресатами были вовсе не иностранцы, а сами японцы, которым следовало с энтузиазмом присоединиться к мнению иноземцев.

Эта книга явилась результатом длительных размышлений автора – ведь именно с гимна японской природе начинает Сига свою программную статью, которая открывала первый номер созданного им в 1888 г. журнала «Нихондзин» («Японцы»), который

вмомент своего основания был оппозиционным – ибо выступал против курса правительства на тотальную вестернизацию. В этой статье особой похвалы удостаиваются горы – главным образом Фудзи и другие «спящие вулканы», имеющие форму правильного усеченного конуса12. Утверждалось, что для многих япон-

10Сирохата дзабуро. Кику то банкокухаку // Банкоку хакуранкай-но кэнкю. Токио: Сибункаку сюппан, 2004.

С. 111–132.

11Нихон фукэй рон. Токио: Иванами бумпо, 1995. С. 14.

12Нихондзин. 1888. № 1. С. 1.

347

цев эта достающая до облаков гора являлась символом независимости Японии, уникальности ее природы13.

Книга «Японский ландшафт» увидела свет 27 октября 1894 г. и сразу стала бестселлером. Уже 20 декабря она была переиздана, а 2 марта следующего года вышло третье издание. Всего же до апреля 1902 г. книга выдержала 14 переизданий. Рецензенты не отставали от читателей: к 30 ноября 1894 г. появилось 50 рецензий на эту книгу. Она спровоцировала живую дискуссию, послужила отправной точкой для многих авторов, которые приступили к культурологической интерпретации природы Японии. Политическая элита тоже решила поощрить автора. В 1895 г. он был назначен начальником департамента гор и лесов в министерстве сельского хозяйства, потом получил должность помощника министра по особым поручениям в министерстве иностранных дел, много путешествовал по миру (в том числе совершил три кругосветных путешествия). В 1902–1903 гг. он дважды избирался депутатом нижней палаты парламента в своей родной префектуре Аити.

Сига Сигэтака окончил сельскохозяйственный институт в Саппоро, впоследствии преобразованный в Императорский университет Хоккайдо. Во время написания книги в Японии имелось всего два государственных высших учебных заведения: указанный институт и Токийский Императорский университет. Сига считал себя географом (в институте не было преподавателя географии, и в этом отношении он был самоучкой), но «скучная» география вряд ли в состоянии пробудить такой интерес, который вызвала его книга. «Настоящие» географы считали это сочинение дилетантским. Причина популярности сочинения Сига Сигэтака состояла не в научности, а в публицистическом задоре – он был первым, кто во всеуслышание заявил: природа Японии не просто хороша, она прекраснее, чем природа любой другой страны мира. И это «открытие» вызвало шквал восторгов, подавляющее большинство рецензий было выдержано в исключительно хвалебных тонах.

Сига Сигэтака являлся продуктом двух традиций: с одной стороны, он был потомком самураев, его воспитывал образованный ученый и, следовательно, Сига хорошо знал японскую литературно-художе- ственную традицию, восходящую к эпохе Токугава, с другой – он окончил институт, где преподавание осуществлялось исключительно на английском языке в соответствии с западными естественнонаучными установками. В связи с этим и собственное мировосприятие Сига, его сочинения и идеи несут на себе след как японского (литературно-художественного), так и западного (научно-позитивистского) наследия. Это ощущалось и современниками: во многих рецензиях на «Японский ландшафт» их авторы хвалили Сига именно за то, что ему удалось приблизить поэзию к науке, а науку – к поэзии. Собственно говоря, и сам он

13 Нихондзин. 1888. № 5. С. 39.

отмечал, что между поэзией и наукой не существует непримиримых противоречий, следует только привести эти два начала в гармоничное и сбалансированное состояние (с. 331)14. Сочетание (временами – прихотливое или даже причудливое) науки и поэзии составляет одну из главных особенностей этого сочинения. Кто-то называл Сига японским Гумбольдтом, кто-то – японским Рескиным... Все вместе это давало основания для того, чтобы назвать Сига настоящим, «эталонным» японцем.

За три месяца до выхода книги Япония напала на Китай, патриотические настроения находились на подъеме, прославление Японии в любой области находило горячий отклик. Один из рецензентов отмечал, что появление книги в те дни, когда раздается звон мечей, появление книги, воспевающей красоту японской природы, не может не вызывать восхищения.В своей книге Сига почти ничего не говорил о политике, но рецензенты зачастую оценивали его текст исходя именно из политической ситуации. Рецензент из газеты «Синано майнити симбун» писал, что Сига Сигэтака воспевает сущность Японии, которая состоит в «непрерываемой в веках императорской династии и невиданной во всем мире красоте [японской] природы»15. И это притом, что про династию Сига не говорил ничего.

В качестве эпиграфа к своей книге Сига Сигэтака выбрал протяженный пассаж из произведения знаменитого конфуцианского мыслителя Кайбара Экикэн (1630–1714), в котором тот говорит о несравненной

инескончаемой радости любования природой, радости, которая доступна всякому человеку – высокому

инизкому, бедному и богатому. Сам же Сигэтака писал, что «красота японских гор и вод, многообразие ее растительного мира являлись и являются основой для воспитания в японцах чувства красоты» (с. 321). И это чувство красоты, полагал он, – гарантия будущих успехов японской нации. Мыслители эпохи Токугава тоже полагали, что их «божественная страна» обладает несравненными достоинствами, однако они не говорили о ее красоте16. Что до Сига Сигэтака, то он во главу угла поставил именно эстетику.

Многие японцы панически боялись, что их может постичь участь других азиатских и африканских стран – порабощение и уничтожение собственной культуры. Сига Сигэтака тоже опасался утраты идентичности. Жизнь в Японии давала немало оснований для таких страхов: многие «передовые» японцы того времени желали избавиться от своей «японскости»

14Здесь и ниже ссылки на сочинение Сига Сигэтака приводятся в круглых скобках с указанием страницы по изданию: Нихон фукэй рон. Токио: Иванами бумпо, 1995.

15Цит. по: Оомуро Микио. Сига Сигэтака «Нихон фукэй рон» сэйдоку. Токио: Иванами бумпо, 2003. С. 31, 36.

16См.: Мещеряков А.Н. Восток и солнце. Благодатность японской земли в культурно-географическом дискурсе // Вопросы философии. 2013. № 7. С. 37–45.

348

(вплоть до смены японского языка на английский)

истать «настоящими» европейцами. Попытки сделать из территории Японии европейский клон также были в ходу. Так, видный публицист Утимура Кандзо (1861–1930) утверждал, что Япония – это азиатская Греция. Это сравнение было широко распространено в Японии того времени, ибо Греция – это колыбель европейской цивилизации. Обычно делался «поясняющий» акцент на то, что олицетворением греческого духа является Спарта с ее воинским духом и непритязательностью нравов. По всей вероятности, в деле возвеличивания Спарты (и принижения демократических Афин) японские мыслители шли вслед за немецкими историками-публицистами, которым нравился авторитарный стиль спартанского управления. Утимура Кандзо развивает сопоставление Греции и Японии и придает ему географическое измерение: и Япония, и в значительной степени Греция – страны островные. Греция – это «малая Европа»; следовательно, и Японию тоже можно считать «малой Европой». А раз так, то в географии Японии должно быть все то, что имеется в Европе. Поэтому Внутреннее японское море – это Средиземное море; Иберийский полуостров соответствует районам Манъин и Санъё; Италия с ее оливками – это полуостров Кии с его мандариновыми деревьями; Адриатическое море – это залив (традиционно назывался морем) Исэ; Балканский полуостров – полуостров Идзу; архипелаг Оки – Британский архипелаг; полуостров Ното – полуостров Ютландия; песчаные отмели Китанокоси – северное побережье Германии; равнины самого «малокультурного» в Японии района Оу (префектуры Фукусима, Мияги, Иватэ, Аомори, Акита и Ямагата) на севере Хонсю – это «плоская» Россия (Московия); остров Садо – Скандинавский полуостров, Исландия – остров Такэсима. Утимура Кандзо находил в Японии

итакие места, которые соответствовали Франции, Апеннинам, Венгрии, рекам Дунаю и По... При этом Утимура честно признавал, что Япония не походит на Америку, Африку, Австралию, Индию и Китай. «Япония расположена в Азии, но ее структура является европейской»17.

Люди, подобные Утимура, желали, чтобы Япония скорректировала свою «исконную» идентичность, добавив в нее западную составляющую – путем нахождения соответствий в географии Европы и Японии. Такое сопоставление давалось Утимура если не с изяществом, то с невероятной легкостью. Такой же сообразительности и легкости он ожидал и от своих читателей. Приписав составным частям Японии европейские соответствия, он намеревается проделать такую же операцию с японскими и европейскими горами, но осекается, сетует на недостаток места и предлагает – в силу простоты задачи – сделать это самому читателю...

17Утимура Кандзо. Тидзинрон. Токио: Иванами, 2011.

С. 157–165.

Утимура Кандзо был христианином и патриотом. Как и Сига Сигэтака, он тоже стремился к тому, чтобы избавить японцев от комплексов. Он как бы говорил: нечего унывать, ведь в Японии есть все, что есть в Европе. Однако эта логика не пользовалась у массового читателя такой популярностью, как логика Сига Сигэтака: нечего унывать, ведь природа Японии уникальна, есть чем гордиться. Утимура Кандзо написал в своей рецензии на «Японский ландшафт», что мнение Сига о том, что природа Японии – лучшая в мире, является «патриотическим предрассудком». Но японцы поверили предрассудкам Сига.

Вместо выстраивания цепочки тождеств между Японией и европейским миром Сига Сигэтака предлагает обнаружить в японской географии и природе уникальные особенности. Он приводит цитаты из сочинений конфуцианского ученого Сайто Тикудо (1815–1852) и художника Инэ Нобуёси (жил на рубеже XVII–XVIII вв.), из которых явствует, что в Китае, Корее и в западных странах отсутствуют несравненная сакура и другая вестница весны – птичка с неподражаемым голосом угуису (камышевка; обычно переводится на европейские языки как «соловей»), а ведь без любования этими цветами и этим пением человек не может стать полноценным (с. 18–22). Полноценность же понимается как развитое чувство красоты.

Если говорить об общих чертах природы, которые придают Японии уникальность, то это: 1) многообразие климата и окруженность морями; 2) высокая влажность; 3) обилие вулканов; 4) бурные и порожистые реки. Совокупность этих факторов определяет очарование японской природы, которая обладает изяществом, красотой, многообразием и величественностью.

Особенно интересно появление последней категории. Взгляд Сига приковывают крупные географические объекты: равнины, покрытые нескончаемыми сосновыми рощами, горы, с которых открывается бескрайняя земля, пики, высящиеся над облаками (с. 22– 23). Однако в японской культуре представлены не только «величественные», но и крошечные объекты. Малые культурформы моделирования природной среды (поэзия, бонсай, икебана, живопись) пользуются в ней огромной популярностью. Однако Сига Сигэтака игнорирует их. Чаемое превращение Японии в мощную мировую державу и колониальную империю диктовало другие подходы к практическому и ментальному освоению пространства. Географическая мысль эпохи Токугава не знала полноценного описания всей территории Японии, нам известны лишь описания отдельных провинций и княжеств. Что до Сига Сигэтака, то он последовательно оперирует крупными территориальными единицами, описывает всю Японию как единое образование – начиная со слабо освоенных Курильских островов – на севере и до окружающих Кюсю мелких островов – на юге. Особое внимание, уделяемое им северным и южным островам архипелага, легко понять – ведь и Курилы, и Рюкю вошли в состав территории Японии совсем недавно, и они нуждались в «доместикации».

349

В первом разделе книги речь идет о море и многообразии климата. Рассуждения Сига Сигэтака о море являются отражением увеличения значимости моря в государственно-общественном сознании. Эти рассуждения имеют «объективистский», научный характер. Автор честно перечисляет географические особенности побережья Японского моря и Тихого океана, приводит их характеристики с точки зрения рельефа, господствующих ветров, имеющихся морских течений, удобства мореплавания и т. д.

Однако при сравнении «морского раздела» книги с другими ее частями нетрудно заметить, что в других частях автор обильно уснащает свое повествование высокохудожественными цитатами своих японских предшественников – как поэтическими, так и прозаическими. В морском же разделе они полностью отсутствуют. Вероятно, по той причине, что традиционной художественной (письменной) культурой не был выработан язык для описания морской среды – ведь в эпоху Токугава Япония позиционировала себя не как морское, а как материковое государство, и все, что связано с морем, обладало низким престижем: профессии моряка и рыбака, морепродукты. Представители элитной культуры никогда не купались в море. Сам Сига тоже не находит собственных восторженных слов, когда речь заходит о море. Неудивительно, что морской раздел книги – самый короткий и насчитывает всего несколько страниц, а два приведенных в книге стихотворения о море принадлежат перу вовсе не японцев, а никому не известных европейских стихотворцев (с. 307–308). Если Сига и интересует море в эстетическом отношении, то только в том смысле, что его волны влияют на сушу, придавая береговой линии причудливые и красивые очертания (с. 312). Несмотря на культурное «давление», которое оказывала на Сига модернизация и ее идеи, он не упоминает о рыбных богатствах Японии. Если он вдруг и «замечает» рыбу, то только в реке, а не в море.

Больше внимания уделяется в первом разделе многообразию климата. Автор констатирует, что большая протяженность архипелага в меридиональном направлении обусловливает многообразие климатических зон на территории страны, а это, в свою очередь, ведет к многообразию растительного мира (в частности, цветов), многообразию, которое представлено в книге в научно-табличной форме. Это многообразие, по убеждению автора, и составляет красоту Японии. Пожалуй, в этом отношении следует признать Сига Сигэтака первооткрывателем. Основной дискурс прошлых времен был направлен скорее на редукцию многообразия, чем на его воспевание. Это касается и литературы, и садов, и изобразительного искусства, в которых представлен крайне ограниченный набор флоры и фауны. Однако Сига Сигэтака – не только литератор, но и ученый. Поэтому в данном случае он приводит научное обоснование разнообразия японской флоры и фауны: оно соответствует положению Чарльза Дарвина и Альфреда Рассела Уоллеса (1823– 1913) о том, что «в островных странах формируется

[большое] биологическое разнообразие новых видов»

(с. 36).

Врассуждениях, посвященных растениям, особое внимание Сига уделяет сосне. Автор утверждает, что японцы всегда выражали свои чувства через образ недолговечного цветения нежной, осыпающейся под ветром сакуры, но не уделяли должного внимания сосне, несмотря на то, что сосна – вечнозеленое, долгоживущее и упорное дерево, которое сопротивляется холодам и ветрам, а потому японцы должны сделать сосну образцом для подражания, превратить Японию

в«страну сосны», в страну несгибаемости, и избавиться от представления о том, что Япония – это «страна сакуры».

Автор, безусловно, грешит против истины, поскольку на самом деле сосна с самой древности весьма часто становилась объектом для художественного изображения, она служила символом долголетия, и Сига не мог не знать об этом. Его соображения относительно сосны следует воспринимать в общем контексте направленности его мысли и чувств: он обладал оптимистическим и бодрым зарядом, который старался привить и своим читателям. В связи с этим он хотел подчеркнуть, что жизнь может быть не только недолговечной и хрупкой, но также длинной и прочной. По количеству произрастающих там видов сосны, утверждает автор, Япония находится на первом месте в мире, что является условием для воспитания жизнеутверждающего и сильного характера – ведь сосна укореняется даже на голых скалах, где другие растения выжить не в состоянии (с. 33–35).

Несмотря на заявленное многообразие японской природы, фауна представлена в книге чрезвычайно скупо. Лишь мимоходом автор упоминает, что в Японии мы наблюдаем большое разнообразие птиц, насекомых и бабочек (включая эндемиков), что полностью соответствует традиционным преференциям японской культуры, литературы и искусства с их акцентом на малом. О милых же сердцу европейца млекопитающих в книге не говорится ничего.

Всвоем сочинении Сига уделяет много внимание влажности японского климата. Одним из основных концептов дальневосточной натурфилософии был концепт ци (яп. ки) – невидимой глазу энергии, пульсация которой обеспечивает все природные и биологические процессы. Сам термин «погода» (тэнки) буквально означает «небесное ки». Один из рецензентов «Японского ландшафта» с удовольствием развивал древнюю теорию применительно к современной Японии: «В том месте, где собирается превосходная ки-энергия, тамошний народ с давних времен красив

исердечен, люди там здоровы и деятельны», они служат династии, которая насчитывает более двух с половиной тысяч лет, там господствуют веселость и мир, а Сига удалось показать «потрясающую красоту ландшафтов, дарованных природой нашей стране». В этой стране автор вместе с другими подданными островной

350