История противопожарной службы / Abramov - Istoriya pozharnoy okhrany. Chast-1 2005

.pdf

ваться для тушения одного пожара в городе (42 тыс. ведер/ч). Но строительство водопроводов, удовлетворяющих как хозяйственные нужды, так и потребности пожарных, требовало больших затрат и, как отмечала печать тех дней, «... большинство русских городов долго еще не решится строить такие водопроводы».

Проблема противопожарного водоснабжения на базе имеющейся водопроводной сети была решена русским инженером Н.П. Зиминым. Простое повышение давления в водопроводной сети при заборе из нее воды для тушения пожара могло привести к ее разрушению. Н.П. Зимин, указывая на этот недостаток водопроводов с переменным давлением, предложил свою систему «хозяйственно-противопожарного водопровода». По его проекту напор воды в водопроводе в случае пожара немедленно увеличивался. Увеличение давления осуществлялось либо водоподъемными машинами, либо подключением к сети труб резервуара, находящегося на более высоком месте. Подача воды для хозяйственных целей при этом немедленно прекращалась, так как при увеличении давления до 4 атм и более, вентили в ответвлениях, через которые шла подача воды в дома, автоматически закрывались. В этом случае функция водопроводной сети с хозяйственной переходила на противопожарную, а вода для тушения бралась из ближайших пожарных кранов, установленных на водопроводной сети. После окончания тушения, когда напор уменьшался до 3 − 4 атм, запорные вентили вновь пропускали воду в дома.

Крестовские водонапорные башни хозяйственно-пожарного водопровода Зимина

70

20 июня 1723 г. на Васильевском Острове в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Петр Великий по этому поводу издал Указ, в котором говорилось, что «для заливания оного пожару, кроме реки и проливу, воды поблизости нет, почему вскорости пожар нельзя было утушить». Через месяц последовало повеление выкопать на острове несколько прудов.

Таким образом, в те времена для успешной борьбы с огнем необходимо было выполнить три условия: во-первых, обеспечить добычу воды, вовторых, ее доставку к месту пожара, и в третьих, подать ее на горящий объект.

Своим Указом Петр I обеспечивал предпосылки для выполнения первого условия. Но как бы хорошо не была организована добыча и доставка воды к месту пожара, в истории пожарного дела зачастую возможности имеющейся техники не позволяли успешно вести борьбу с огнем. Расчетные данные российских специалистов, как правило, не совпадали с реальными возможностями пожарной техники. При самых неблагоприятных условиях по американским данным требовалось минимум 700 ведер/мин (14 стволов производительностью по 50 ведер/мин). Выход был один – повышать производительность насосов. Что и было сделано с внедрением паровых, а затем бензиновых и электрических насосов.

Но этого было мало. Необходимо было обеспечить эти насосы водой.

Вначале ХХ в. на смену конно-бочечному обозу приходит автомобиль. По заказу Петербургской пожарной охраны фирма «Фрезе и К» в 1904 г. построила пожарный автомобиль – линейку на десять человек. В 1907 г. в Москве также появляется первая автолинейка. В 1913 г. Рижским Балтийским вагонным заводом был изготовлен отечественный пожарный автомобиль. Появление автомобиля сократило время прибытия пожарных подразделений к месту пожара, что, несомненно, повысило эффективность борьбы с огнем. Тем не менее основной «тягловой» силой пожарных команд еще долго оставались лошади.

В1901 г. журнал «Пожарное дело» сообщил своим читателям о создании во Франции пожарных электромобилей, один из которых предназначался для перевозки насоса, 400 л воды и катушки, рассчитанной на 40 м рукавов, что существенно повысило возможности по водоснабжению.

ВГермании в 1913 г. насчитывалось 313 автомобилей, в том числе 143 – с двигателем внутреннего сгорания. В основном это были машины открытого типа, рассчитанные на экипаж из 10-15 пожарных. Насос располагался сзади в средней части машины. Его подача достигала 200 л/мин. Пожарный инвентарь размещался в ящике под сидениями. На автонасосах ставили баки вместимостью 200-400 л воды. Тогда же появились и первые пожарные цистерны емкостью 1200-1500 л для обеспечения подачи воды насосами до подключения их к системам городского водоснабжения.

71

Но если водоисточник находится на большом расстоянии от места пожара, то преимущества мобильной техники резко снижаются. Проблема создания устойчивого и эффективного водоснабжения была блестяще решена выдающимся русским инженером Николаем Петровичем Зиминым − создателем системы противопожарного водопровода.

Древний человек достаточно рано стал понимать роль различных преград огню. В том числе он большое внимание уделял такой преграде, как вода. Постепенно человечество приходило к пониманию значения создания и хранения запасов воды для борьбы с огнём. Известен целый ряд водонаполнительных сооружений, возведенных много тысячелетий назад.

Сначала создавались всевозможные ёмкости, расположенные неподалёку от жилищ, естественные или искусственные водоёмы, питавшиеся ключами или дождевой водой. Позднее научились отводить воду во время половодья из больших рек в озёра и пруды. Такие сооружения были известны в Ассирии, Древнем Египте, Палестине. По данным археологов некоторые водохранилища были построены шесть тысяч лет назад. В Древнем Египте в третьем тысячелетии до нашей эры на реке Нил была построена плотина, откуда с помощью канала длиной 12,5 миль вода отводилась в искусственное озеро. Так была решена проблема водоснабжения новой столицы − Мемфиса.

В Древней Греции во времена Геродота в городе Самос проводят коммуникации, подводящие к нему ключевую воду. Общеизвестны римские сооружения подобного рода. Первый водопровод появляется в 312 г. до н.э. протяжённостью 16,5 км.

Древнеримский акведук

К ХIХ в. проблема водоснабжения была решена в различных городах мира внедрением водопроводной сети. Однако простые бытовые водопроводы имели ряд существенных недостатков. Так, при включении в сеть пожарной техники резко падало давление.

72

Американцы пошли по пути создания специальных пожарных водопроводов. В 1865 г. в США в Штате Нью-Йорк был построен водопровод по системе прямого давления протяженностью 45 верст, на котором имелся 331 пожарный кран.

В России большой вклад в развитие систе- |

|

|

мы водоснабжения внес выдающийся русский |

|

|

инженер и общественный деятель Николай |

|

|

Петрович Зимин (1849 −1909). Благодаря его |

|

|

усилиям Россия далеко опередила зарубежным |

|

|

страны в области городского водоснабжения. |

|

|

Закончив в 1873 г. с золотой медалью Москов- |

|

|

ское ремесленное училище (позже преобразо- |

|

|

ванное в вуз − Императорское Московское тех- |

|

|

ническое училище), и получив звание инжене- |

Н.П. Зимин |

|

ра-механика, Зимин решает посвятить свою |

||

|

дальнейшую деятельность вопросам водоснабжения Москвы и других городов России, что имело первостепенное значение для борьбы с пожарами.

В1875 г. его принимают на постоянную работу в Московский водопровод, где будущий основоположник пожарного водоснабжения пока занимает скромную должность младшего техника. Через непродолжительное время Зимину поручают заведовать всеми скважинами и насосными станциями, а затем он становится главным инженером Московского водопровода, в полном объёме проявляя свои новаторские способности и организаторский талант по развитию водоснабжения Москвы.

Николай Петрович Зимин успешно работал в области создания пожарных водопроводов более двадцати лет. В 1883 г. он представил в Московскую городскую управу «Проект снабжения города Москвы водою и охраны ее от пожаров». Этот проект позволял сочетать тушение пожаров с помощью пожарных труб с использованием пожарно-хозяйственного водопровода, а также тушить пожары и без использования труб. По его расчетам из такого водопровода предполагалось из восьми пожарных кранов получить по 50 ведер воды в минуту с высотой струи не менее 25,5 м, что достигалось установкой на шести частях водопровода насосных станций, включаемых на период тушения.

Чуть ранее, в 1882 г. Зимин строит в Москве Преображенский водопровод длиной более 3 км с 24 пожарными кранами и 4 водозаборными столбами. Водопровод состоял из насосной станции с двумя паровыми насосами и с двумя паровыми котлами. Вода забиралась из четырёх колодцев

инакачивалась прямым давлением в водопроводы.

В1886 г. Николай Петрович Зимин сооружает противопожарный водопровод прямого давления с сетью труб протяженностью 25 км. с 247 пожарными кранами в г. Самаре.

73

Что интересно, вода из городского водопровода отпускалась жителям бесплатно, исключая промышленные заведения, которые платили 15 копеек за 100 ведер. «Для покрытия вышеупомянутого расхода по эксплуатации водопровода, − пишет Н.П. Зимин, − увеличен городской сбор с недвижимого имущества на 3/4 процента. Несмотря на это увеличение, как устройство, так и эксплуатация водоснабжения городу не только ничего не стоила, но и еще приносила материальную пользу, так как с устройством противопожарного водопровода уменьшились страховые премии на 30-45 %, и это уменьшение для домовладельцев дало сбережение гораздо более того расхода в 3/4 процента с недвижимого имущества».

По проекту Николая Петровича Зимина в 1892 г. был сооружен водопровод на базе старого Мытищинского хозяйственного водопровода, первоначальное устройство которого было начато при императрице Екате-

рине II в 1779 г.

«Выбор Мытищинских источников для осуществления этого первого водоснабжения приписывается преданием самой Императрице Екатерине II, − писал Н.П. Зимин, − которая на пути своём из Москвы в Троице-Сергиеву лавру, куда ходила на богомолье, останавливалась в селе Мытищах; здесь ей однажды была принесена вода из так называемого «Святого» или «Громового» ключевого колодца. Вода эта так понравилась императрице, что она выразила желание провести мытищинскую воду в Москву, следствием чего и явился указ, повелевающий приступить к постройке водопровода… . Описываемая система Екатерининского водопровода затянулась до 1805 г.».

Ростокинский акведук Старого Екатерининского водопровода

Новый Мытищинский хозяйственно-пожарный водопровод был протяженностью 110 км. Через каждые 100 м на всей сети были установлены пожарные краны. По его проектам были сооружены хозяйственно-

74

противопожарные водопроводы в Царицыне, Рыбинске, Тобольске, Тамбове и Шуе, на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде.

Алексеевский резервуар |

Новое Алексеевское |

|

водоподъёмное здание |

По проекту Зимина напор воды в водопроводе в случае пожара немедленно увеличивался. Увеличение давления осуществлялось водоподъемными машинами или подключением к сети труб резервуара, находящегося на более высоком месте, либо подключением к сети водопровода дополнительных насосов из числа боевых расчётов, которые теперь могли не выезжать на пожар. Подача воды для хозяйственных целей при этом немедленно прекращалась, так как при увеличении давления до 4 атм и более, автоматически закрывались вентили в ответвлениях, через которые шла подача воды в дома, для чего Зимин изобрёл специальный клапан. В этом случае функция водопроводной сети с хозяйственной заменялась на противопожарную, а вода для тушения бралась из ближайших пожарных кранов, установленных на водопроводной сети. После окончания тушения, когда напор уменьшался до 3-4 атм, запорные вентили вновь пропускали воду в дома.

В режиме такого резкого изменения давления возникала опасность явления, называемого гидроударом. Работая в области авиационных гидросистем, в 1898 г. выдающийся русский ученый Н.Е. Жуковский открыл явление гидроудара. Зимин привлёк его для расчёта результатов влияния гидроудара в сетях пожарно-хозяйственного водопровода. Результаты его вычислений были использованы при сооружении водопроводной сети.

Н.П. Зимин определил необходимые размеры водопроводных труб, разработал типы задвижек, пожарных кранов, колодцев. Ему же принадлежит изобретение пожарного гидранта. Ученый провел обширные исследования по изучению потерь напора в пожарных рукавах, в свободных струях и трубопроводах. Он принимал участие в проведении Н.Е. Жуковским опытов на Московском водопроводе по изучению гидравлического удара.

75

Зимин разработал ряд мероприятий по автоматическому отключению хозяйственного водопровода при необходимости направить все усилия на тушение пожара, а также наметил пути обеспечения исправности противопожарного водопровода.

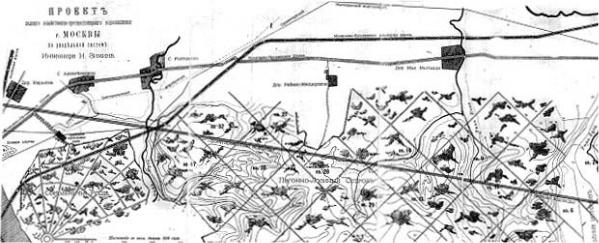

Проект хозяйственно-пожарного водопровода Н.П. Зимина

Труды Н.П. Зимина имели важное значение для повышения эффективности пожаротушения и актуальны по сей день.

1.4. ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

После Февральской революции 1917 г. разработка мер по предупреждению и тушению пожаров была возложена на городские и земские общественные самоуправления, в которых создавались пожарные комиссии. Деятельность этих органов ограничивалась текущими делами и была направлена на поддержание элементарной пожарной безопасности. Например, постановлением Петроградской городской думы от 27 февраля 1917 г. всем домовым комитетам и жильцам предписывалось в трехдневный срок очистить колодцы ото льда, в двухнедельный срок − переложить дрова не менее чем на пять метров от стен домов. Отсутствие централизованного руководства в работе всех пожарных организаций снижало эффективность борьбы с пожарами, что касается пожарной охраны, то в силу своей малочисленности и слабого технического оснащения она просто была не в состоянии противостоять захлестнувшим страну пожарам. Основная тяжесть борьбы с огнем легла на плечи небольших добровольных пожарных команд и дружин, которые были единственной силой в небольших городах и сельской местности. Например, добровольная пожарная охрана г. Сенно состояла из трех человек, у которых имелось три ручных насоса. Такая же ситуация была и в конце 1917 г. Почти всюду сменился командный состав.

76

Возглавили подразделения рядовые пожарные, не имевшие необходимого опыта, особенно в руководстве тушением крупных пожаров. А чем тогда располагали пожарные? Традиционный конный пожарный ход с ручным, в редких случаях паровым насосом, гидропульты, бочки, ручные лестницы, дымовые маски, спасательные веревки и рукава − вот почти полный перечень пожарной техники того времени. В Германии, например, уже в самом начале ХХ в. появились полностью механизированные пожарные части. В пожарных частях России насчитывалось всего лишь 10 автомобилей. Огромных усилий требовало налаживание изготовления рукавов, организация даже кустарного производства огнетушителей; неустойчивость государственных преобразований сказывалась и на управлении пожарной охраной − единого руководства по-прежнему не было.

Считая борьбу с пожарами делом неполи- |

|

|

тическим, Совет Всероссийского пожарного |

|

|

общества обратился в Главный Совет народ- |

|

|

ного хозяйства с заявлением о готовности |

|

|

взять на себя организацию борьбы с пожара- |

|

|

ми в России, и в качестве первоочередной |

|

|

меры предложил образовать орган управления |

|

|

пожарной охраной. В ноябре 1917 г. Всерос- |

|

|

сийский совет народного хозяйства (ВСНХ) |

|

|

образовал комиссию, которая направила в |

|

|

Совет Народных Комиссаров (СНК) «Проект |

|

|

реорганизации пожарного дела в России». |

|

|

Поскольку управление пожарной охраной |

|

|

России решением СНК было возложено на |

К.М. Яичков |

|

Комиссариат по делам страхования, к нему и |

||

|

поступил этот проект. Там он был всесторонне обсужден известными специалистами пожарного дела, среди которых были заведующий Петроградскими курсами пожарных техников П.К. Яворовский, член правления Всероссийского союза пожарных и страховых деятелей Н.Т. Федотов, председатель правления Российского союза обществ взаимного страхования от огня К.М. Яичков.

17 апреля 1918 г. с основными положениями проекта после одобрения его Всероссийским съездом работников пожарной охраны, внесших в него существенные дополнения, к примеру, обязательное обучение рядовых пожарных, прослуживших менее трех лет, СНК принял декрет «Об организации государственных мер по борьбе с огнем». Этим документом было положено начало созданию государственной системы обеспечения пожарной безопасности в России.

77

В целях обеспечения борьбы с пожарами, централизации руководства, объединения и развития мероприятий по борьбе с огнем учреждался Пожарный совет в составе 23 человек под председательством Главного комиссара по делам страхования и борьбы с огнем М.Т. Елизарова. Ведению Пожарного совета подлежали «все вообще дела по изысканию и применению как предупредительных, так и оборонительных мер борьбы с пожарным бедствием». В состав совета вошли представители центральных органов управления, власти и ряда наркоматов (в том числе ВЦИК, НКВД, Всероссийского пожарного общества, Всероссийского профессионального пожарного союза, Общества пожарных техников). Для решения текущих дел и ведения делопроизводства Пожарного совета в его составе было образовано 3 отдела: общий отдел по пожарной части, решавший вопросы юридического и административного характера. Возглавил отдел председатель Всероссийского пожарного общества А.Н. Цепов, Пожарно-техничес- кий отдел под руководством Н.И. Ныркова принимал меры к обеспечению пожарных команд техникой и Учебно-пожарно-инструкционный отдел, возглавляемый П.К. Яворовским, который занимался подготовкой кадров для пожарной охраны, вопросами статистики, противопожарной пропаганды среди населения. Согласно статье XXI декрета, все правительственные, общественные и частные учреждения, организации и лица были обязаны исполнять постановления Пожарного совета и предоставлять в комиссариат статистические и другие сведения, определяемые советом. Широкое представительство в Совете давало возможность оперативно решать организационные вопросы. Уже на 1-й его сессии 21-27 мая 1918 г. был рассмотрен вопрос о преобразовании пожарно-технического училища в институт, образовании при нем лаборатории и испытательной станции. Это были первые шаги по созданию научной базы пожарного дела. Положение о станции предусматривало организацию в ней отделов: земского (сельские постройки), городского (плавсредства и железнодорожный транспорт), страхового, технического, общих вопросов. Немного раньше, 23 апреля, декретом Совета Петроградской трудовой коммуны часть имения «Ульяновка» графа А.Д. Шереметева передавалась комиссариату «для устройства опытной станции по огнестойкому строительству». Здесь же стали проводить испытания различных изобретений в области предупреждения и тушения пожаров. С осени начали проводиться работы на пожарноиспытательной станции при Кронштадтской морской химической лаборатории.

Вскоре, 14 мая 1918 г., Правительство России − СНК рассмотрел проект закона «О лесах». Статья 40 этого документа обязывала «каждого гражданина всеми доступными средствами охранять леса от пожаров, порчи и принимать всем меры к заботливому отношению к общегосударственному

78

благу». 31 июля того же года вышло постановление Народного комиссариата труда (НКТ) «О наказе инспекции труда», предусматривающее комплекс противопожарных мер в промышленных зданиях. Этими документами началась реформация пожарного дела, практическая реализация положений декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнем».

К началу лета в России резко осложнилась обстановка с пожарами. Только в Москве было зарегистрировано 20 крупных пожаров. В июне 1918 г. Народный комиссариат внутренних дел совместно с Комиссариатом по делам страхования и борьбы с огнем, Комиссариатом по военным делам направил письмо исполнительным органам на места о возможности возникновения крупных пожаров, подобных тем, которые произошли в Москве и Туле 26 мая. Для их предотвращения предлагалось принять чрезвычайные меры, а при систематических поджогах даже объявлять город на осадном положении, о чем незамедлительно извещать центральные органы власти и управления. В действия руководителя пожаротушения на пожаре вмешиваться было воспрещено любым должностным лицам.

Одновременно были приняты меры по повышению боеспособности пожарных частей. 20 июня 1918 г. всем противопожарным и общественным организациям был отправлен циркуляр пожарного совета, в котором говорилось: «Значительные пожары в городах и селениях, принявшие за последнее время характер стихийных бедствий, побуждают обратить особое внимание на необходимость неотложного принятия мер к усилению борьбы с пожарами. Представители местной власти не должны допускать, чтобы принадлежащие народу богатства страны в виде фабрик, заводов, лесов, хранилищ и так далее уничтожались огнем». Исполнительной власти предлагалось взять под контроль «пожарные обозы и инструменты, пожарную сигнализацию, источники водоснабжения, подъездные пути; принять все меры к возможному использованию освободившегося в армии пригодного для пожарных целей имущества − насосов, конского состава, а также автотранспорта». Серьезное внимание в этом документе обращалось и на укомплектованность пожарных команд, запрещалось их использование не по назначению.

Этот документ повлек положительные перемены в пожарном деле. Например, в Краснодаре в 1918 г. в пожарной охране имелось всего три лошади. Пожарные своими силами переделывали списанные армейские грузовики в пожарные автомобили. И уже к концу 1924 г. на вооружении команды имелось десять таких автомобилей. Подобная работа проводилась также в Москве, Петрограде, Нижнем Новгороде, Курске, Свердловске и других крупных городах. 10 июля 1918 г. Пожарный Совет представил СНК проект декрета об уголовной ответственности руководителей государственных и частных предприятий, нарушающих обязательные поста-

79