- •1. Стафилококки. Лабораторная диагностика стафилококковой инфекции

- •2. 2. Стрептококки. Лабораторная диагностика стрептококковой инфекции.

- •9. Микобактерии. Лабораторная диагностика туберкулёза.

- •16. Бруцеллы. Лабораторная диагностика бруцеллёза.

- •12. Нейссерии. Лабораторная диагностика менингококковой инфекции.

- •36. Лептоспиры. Лабораторная диагностика лептоспирозов.

- •32. Возбудитель сибирской язвы. Лабораторная диагностика сибирской язвы.

- •31. Возбудитель туляремии. Лабораторная диагностика туляремии.

- •6. Эшерихии. Лабораторная диагностика эшерихиозов.

- •10. Клостридии. Лабораторная диагностика клостридиозов.

- •7. Коринебактерии. Лабораторная диагностика дифтерии.

32. Возбудитель сибирской язвы. Лабораторная диагностика сибирской язвы.

В 1786-88 гг. в России, на Урале были большие эпидемии заболевания, которое назвали «Сибирская язва». Другое название – антракс (углевик, карбункул) и наименование возбудителя В. anthracis происходит от характерного вида гнойно-воспалительного очага на коже, в центре которого образуется черный струп, похожий на уголь.

По классификации: род Bacillus семейства Bacillaceae.

Морфология, физиология. В. anthracis – Гр+, крупная, толстая, неподвижная палочка. Также легко окрашивается анилиновыми красителями. Вне организма, в присутствии кислорода и при температуре 12-24°С образует овальные споры, не превышающие диаметр микробной клетки и расположенные центрально. В живом организме и в невскрытых трупах споры не образует, что обусловлено отсутствием свободного кислорода. Споры отличает высокая устойчивость к внешним воздействиям: в воде сохраняются до 10 лет, в почве - до 30 лет.

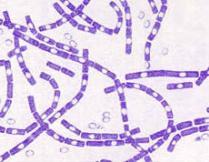

В организме животных и человека, на питательных средах, содержащих кровь или сыворотку, сибиреязвенные бациллы образуют капсулу. В окрашенных препаратах бациллы, расположенные цепочками, выглядят обрубленными на концах, так что их цепи похожи на бамбуковую трость.

Возбудитель сибирской язвы – аэроб или факультативный анаэроб. Хорошо размножаются на простых питательных средах, можно даже выращивать на сыром или варёном картофеле, настое соломы, экстрактах злаков и бобовых. Температурный оптимум на агаре 35-36°С, на бульоне 32-33°С.

На поверхности агара через сутки образуются крупные шероховатые колонии с неровными краями, серебристо-серого цвета, зернистые, с отходящими от краев пучками напоминающие львиную гриву. Рост в бульоне характеризуется появлением белых хлопьев, оседающих на дно пробирки, а сам бульон при этом остается прозрачным. При посеве уколом в столбик желатина растёт в виде опрокинутой «елочки».

БХ. Разжижают желатин, гидролизуют крахмал, разлагают ряд углеводов (глюкозу, мальтозу и др.), восстанавливают нитраты. На питательном агаре с пенициллином наблюдается превращение бактерий в протопласты в виде отдельных шаров, расположенных цепью – феномен «жемчужного ожерелья».

АГ. Имеют видовой АГ белковой природы, расположенный в капсуле, и групповой или соматический, полисахаридной природы, локализованный в клеточной стенке микроорганизма. Соматический АГ термостабилен, не разрушается при кипячении. Это свойство используется при постановке реакции термопреципитации по Асколи, которой выявляют сибиреязвенные АГы в различных материалах (трупах, коже, шерсти животных) – искомый АГ извлекают экстракцией при кипячении.

Экология и распространение. В естественных условиях сибирской язвой болеют животные: крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, олени, верблюды. Они заражаются алиментарным путем, поглощая вместе с кормами споры возбудителя. Патологический процесс развивается в кишечнике.

Сибирская язва – антропозоонозное заболевание. Человек заражается от больных животных при непосредственном контакте, а также через инфицированные предметы, изделия из зараженного сырья (меховые, кожаные, изделия из шерсти, щетины), мясо больных животных. Возможен перенос возбудителя кровососущими насекомыми (слепнями, мухами-жигалками).

В окружающей среде, главным образом в почве, куда попадает возбудитель с испражнениями, мочой больных или трупами животных, сибиреязвенные палочки образуют эндоспоры. Они отличаются особенной стойкостью: в почве могут сохранять жизнедеятельность десятилетиями, дезинфицирующие вещества убивают споры только через несколько часов действия. Споры термоустойчивы и выдерживают даже кипячение в течение 15–20 мин. Вегетативные формы обладают обычной для бактерий устойчивостью – гибнут при 60°С – за 15 мин, при кипячении – мгновенно.

Патогенность и патогенез. Сибиреязвенные бациллы образуют токсин, секретируемый в среду, где размножаются микроорганизмы. Он состоит из трех компонентов:

I – «отечный фактор», вызывающий дермонекротическую реакцию у морских свинок,

II –летальный токсин («мышиный» токсин) вызывает отек легких и тяжелую гипоксию,

III – протективный АГ.

Патогенность сибиреязвенной палочки обусловливает также и капсула, являющаяся фактором вирулентности. Она обладает антифагоцитарной активностью. Бактерии, покрытые капсулой, фиксируются на клетках микроорганизма, бескапсульные культуры невирулентны.

В зависимости от места проникновения возбудителя и вызванного им первичного поражения сибирская язва у человека проявляется в трех клинических формах: кожной, кишечной и легочной. Чаще встречается кожная форма, при которой в месте локализации возбудителя образуется карбункул. Кишечная форма проявляется тяжелой интоксикацией, тошнотой, рвотой, поносом с кровью. Лёгочная – тяжелой бронхопневмонией. Часто эти формы заканчиваются летально. При любой клинической форме у ослабленных людей может развиваться сибиреязвенная септипиемия со смертельным исходом.

Иммунитет. У переболевших он прочный, основную роль играют фагоцигарная реакция и образующиеся антитела. В течение болезни развивается специфическая сенсибилизация, которую выявляют с помощью внутрикожной пробы с аллергеном-антраксином.

Лабораторная диагностика. Проводится бактериоскопия, бактериологическим, биологическим методами (в режимных лабораториях, так как сибирская язва – особо опасная инфекция).

Мазок, приготовленный из исследуемого материала (содержимое пустулы, гнойное отделяемое из карбункула, кровь, моча, мокрота, испражнения и рвотные массы; при патологическом исследовании берут кусочки органов или целые органы), окрашивают по Грамму и другими методами, выявляющими капсулу. Эффективным является применение капсульной люминесцирующей сыворотки.

Выделяют чистую культуру возбудителя посевами в жидкие и на плотные питательные среды. Идентификацию проводят по морфологическим, тинкториальным, культуральным признакам, а также по лизабельности специфическим бактериофагом («ВА-9» и «Саратов») и тесту «жемчужное ожерелье».

Биологическую пробу проводят путем одномоментного заражения подопытных животных и посевом на питательные среды. Материал можно вводить белым мышам (по 0,1-0,2 мл в спину), кроликам и морским свинкам (по 0,2-0,5 мл в область живота). Обычно мыши погибают через 1-2 сут., морские свинки и кролики - через 2-4 сут.

Помимо лабораторных методов диагностики, возможна постановка аллергической пробы путем внутрикожного введения 0,1 мл бактериального аллергена антраксина. Положительной реакция становится в первые дни болезни и сохраняется в течение многих лет после выздоровления. Применяют для ретроспективной диагностики при эпидемиологических исследованиях.

Профилактика и лечение. Для специфической профилактики можно применять вакцину СТИ - взвесь живых спор авирулентных бескапсульных бактерий сибирской язвы. Вакцину вводят однократно накожно или подкожно, иммунитет создается на 1 год, при необходимости проводят ревакцинацию. Вакцинируют как животных, так и людей, связанных с с/х животными или продуктами животноводства. При установленном контакте с источником возбудителя проводится экстренная профилактика, для чего вводят противосибиреязвенный иммуноглобулин и пенициллин.

Для лечения сибирской язвы используют как противосибиреязвенный иммуноглобулин, так и антибиотики (пенициллин, хлортетрацпклин, стрептомицин).