- •Введение.

- •Цели, задачи и структура курса.

- •Предмет компьютерной графики.

- •Сферы применения компьютерной графики.

- •Отображение информации.

- •Проектирование.

- •Моделирование.

- •Интерфейс пользователя.

- •Графическая система.

- •Объект и наблюдатель.

- •Визуализация изображений.

- •Растровая визуализация.

- •Векторная визуализация.

- •Цвет

- •Свет и изображение.

- •Глаз человека.

- •Характеристики цвета.

- •Цветовые модели.

- •Глубина цвета

- •Палитра

- •Координаты.

- •Прямоугольная система координат на плоскости.

- •Прямоугольная система координат в 3-x мерном пространстве.

- •Прямоугольная система координат в n-мерном пространстве.

- •Полярная система координат.

- •Графическое представление.

- •Трёхмерное расширение.

- •Цилиндрическая система координат.

- •Сферическая система координат.

- •Координаты в матричном виде.

- •Произведение матриц.

- •Преобразование координат.

- •Аффинные преобразования координат.

- •Аффинные преобразования координат на плоскости.

- •Однородные координаты.

- •Аффинные преобразования координат в трехмерном пространстве.

- •Преобразования объектов.

- •Аффинные преобразования объектов на плоскости.

- •Трехмерные аффинные преобразования объектов.

- •Композиция преобразований.

- •Эффективность преобразований.

- •Базовые растровые алгоритмы.

- •Связность.

- •Алгоритмы вывода прямой линии

- •Прямое вычисление координат.

- •Алгоритм Брезенхэма.

- •Алгоритм вывода окружности.

- •Алгоритм Брезенхэма построения окружности.

- •Растеризация многоугольника.

- •Алгоритм со списком реберных пересечений.

- •Алгоритм заполнения со списком активных ребер.

- •Заливка с затравкой.

- •Алгоритмы отсечения.

- •Отсечение отрезков.

- •Алгоритм Коэна-Сазерленда.

- •FC-алгоритм.

- •Алгоритм Лианга-Барски.

- •Двумерный алгоритм Кируса — Бека

- •Проверка выпуклости многоугольника и определение нормалей

- •Алгоритм с использованием векторных произведений

- •Разбиение не выпуклых многоугольников

- •Отсечение многоугольника

- •Алгоритм Сазерленда-Ходгмана

- •Простой алгоритм отсечения многоугольника

- •Алгоритм отсечения многоугольника Вейлера-Азертона

- •Удаление невидимых линий и поверхностей.

- •Алгоритм удаления поверхностей с Z-буфером.

- •Алгоритм разбиения области Варнока.

- •Алгоритм трассировки лучей.

Компьютерная графика.

Удаление невидимых линий и поверхностей.

Задача удаления невидимых линий и поверхностей является одной из наиболее сложных в машинной графике. Алгоритмы удаления невидимых линий и поверхностей служат для определения линий ребер, поверхностей или объемов, которые видимы или невидимы для наблюдателя, находящегося в заданной точке пространства.

Сложность задачи удаления невидимых линий и поверхностей привела к появлению большого числа различных способов ее решения. Многие из них ориентированы на специализированные приложения. Наилучшего решения обшей задачи удаления невидимых линий и поверхностей не существует.

Для моделирования процессов в реальном времени требуются быстрые алгоритмы. Для других задач требуются алгоритмы, которые могут генерировать сложные реалистические изображения, в которых представлены тени, прозрачность и фактура, учитывающие эффекты отражения и преломления цвета в мельчайших оттенках. Подобные алгоритмы работают медленно. Строго говоря, учет эффектов прозрачности, фактуры, отражения и т.п. не входит в задачу удаления невидимых линий или поверхностей. Естественнее считать их частью процесса визуализации изображения. Однако многие из этих эффектов встроены в алгоритмы удаления невидимых поверхностей. Существует тесная взаимосвязь между скоростью работы алгоритма и детальностью его результата. Ни один из алгоритмов не может достигнуть хороших оценок для этих двух показателей одновременно. По мере создания все более быстрых алгоритмов можно строить все более детальные изображения. Реальные задачи, однако, всегда будут требовать учета еще большего количества деталей.

Все алгоритмы удаления невидимых линий (поверхностей) включают в себя сортировку. Порядок, в котором производится сортировка координат объектов, вообще говоря, не влияет на эффективность этих алгоритмов. Главная сортировка ведется по геометрическому расстоянию от тела, поверхности, ребра или точки до точки наблюдения. Основная идея, положенная в основу сортировки по расстоянию, заключается в том, что чем дальше расположен объект от точки наблюдения, тем больше вероятность, что он будет полностью или частично заслонен одним из объектов, более близких к точке наблюдения. После определения расстояний или приоритетов по глубине остается провести сортировку по горизонтали и по вертикали, чтобы выяснить, будет ли рассматриваемый объект действительно заслонен объектом, расположенным ближе к точке наблюдения. Эффективность любого алгоритма удаления невидимых линий или поверхностей в большой мере зависит от эффективности процесса сортировки.

Алгоритм удаления поверхностей с Z-буфером.

Алгоритм предложен Эдом Кэтмулом и представляет собой обобщение буфера кадра. Обычный буфер кадра хранит коды цвета для каждого пиксела в пространстве изображения. Идея алгоритма состоит в том, чтобы для каждого пиксела дополнительно хранить еще и координату Z или глубину. При занесении очередного пиксела в буфер кадра значение его Z-координаты сравнивается с Z- координатой пиксела, который уже находится в буфере. Если Z-координата нового пиксела больше, чем координата старого, т.е. он ближе к наблюдателю, то атрибуты нового пиксела и его Z-координата заносятся в буфер, если нет, то ни чего не

-71-

Компьютерная графика.

Этот алгоритм наиболее простой из всех алгоритмов удаления невидимых поверхностей, но требует большого объема памяти.

Время работы алгоритма не зависит от сложности сцены. Многоугольники, составляющие сцену, могут обрабатываться в произвольном порядке. Для сокращения затрат времени нелицевые многоугольники могут быть удалены. По сути дела алгоритм с Z-буфером - некоторая модификация уже рассмотренного алгоритма заливки многоугольника. Если используется построчный алгоритм заливки, то легко сделать пошаговое вычисление Z-координаты очередного пиксела, дополнительно храня Z-координаты его вершин и вычисляя приращение dz Z- координаты при перемещении вдоль X на dx, равное 1. Если известно уравнение плоскости, в которой лежит обрабатываемый многоугольник, то можно обойтись без хранения Z-координат вершин.

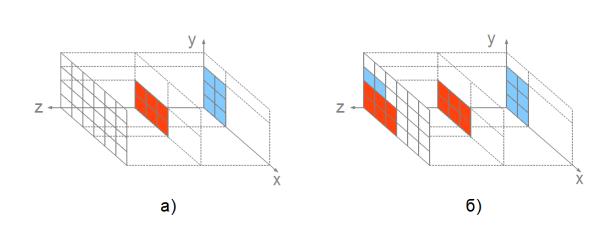

Рисунок 59: Работа алгоритма с Z-буфером.

Пусть уравнение плоскости имеет вид:

A·x + B·y + C·z + D = 0.

Тогда при C не равном нулю:

z = -(A·x + B·y + D)/C

Найдем приращение Z-координаты пиксела при шаге по X на dx, помня, что Y очередной обрабатываемой строки — константа.

dz = -(A·(x+dx) + D)/C + (A·x + D)/C = -A·dx/C

но dx = 1, поэтому

dz = -A/C.

Основной недостаток алгоритма с Z-буфером - дополнительные затраты памяти. Для их уменьшения можно разбивать изображение на несколько прямоугольников или полос. В пределе можно использовать Z-буфер в виде одной строки. Понятно, что это приведет к увеличению времени, так как каждый прямоугольник будет обрабатываться столько раз, на сколько областей разбито пространство

-72-

Компьютерная графика.

изображения. Уменьшение затрат времени в этом случае может быть обеспечено предварительной сортировкой многоугольников на плоскости.

Другие недостатки алгоритма с Z-буфером заключаются в том, что так как пикселы в буфер заносятся в произвольном порядке, то возникают трудности с реализацией эффектов прозрачности или просвечивания и устранением лестничного эффекта с использованием предфильтрации, когда каждый пиксел экрана трактуется как точка конечного размера и его атрибуты устанавливаются в зависимости от того какая часть пиксела изображения попадает в пиксел экрана.

Общая схема алгоритма с Z-буфером:

•Инициализировать кадровый и Z-буфера. Кадровый буфер закрашивается фоном. Z-буфер закрашивается минимальным значением Z.

•Выполнить преобразование каждого многоугольника сцены в растровую форму. При этом для каждого пиксела вычисляется его глубина z. Если вычисленная глубина больше, чем глубина, уже имеющаяся в Z-буфере, то занести в буфера атрибуты пиксела и его глубину, иначе никаких занесений не выполнять.

•Выполнить, если это было предусмотрено, усреднение изображения с понижением разрешения.

Алгоритм разбиения области Варнока.

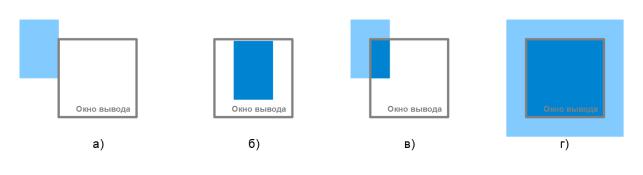

Рисунок 60: Соотношение между окном экрана и многоугольником

Алгоритм работает в пространстве изображения и анализирует область на экране дисплея (окно) на наличие в них видимых элементов. Если в окне нет изображения, то оно просто закрашивается фоном. Если же в окне имеется элемент, то проверяется достаточно ли он прост для визуализации. Если объект сложный, то окно разбивается на более мелкие, для каждого из которых выполняется тест на отсутствие и/или простоту изображения. Рекурсивный процесс разбиения может продолжаться до тех пор пока не будет достигнут предел разрешения экрана.

Можно выделить 4 случая взаимного расположения окна и многоугольника (рис. 60):

•многоугольник целиком вне окна,

•многоугольник целиком внутри окна,

•многоугольник пересекает окно,

•многоугольник охватывает окно.

Вчетырех случаях можно сразу принять решение о правилах закраски области экрана:

•все многоугольники сцены - внешние по отношению к окну. В этом случае окно закрашивается фоном;

-73-

Компьютерная графика.

•имеется всего один внутренний или пересекающий многоугольник. В этом случае все окно закрашивается фоном и затем часть окна, соответствующая внутреннему или пересекающему окну закрашивается цветом многоугольника;

•имеется единственный охватывающий многоугольник. В этом случае окно закрашивается его цветом.

•имеется несколько различных многоугольников и хотя бы один из них охватывающий. Если при этом охватывающий многоугольник расположен ближе остальных к наблюдателю, то окно закрашивается его цветом.

Влюбых других случаях процесс разбиения окна продолжается. Если достигнуто максимальное разбиение, но не обнаружено ни одного из приведенных выше четырех случаев, то для точки с центром в полученном минимальном окне (размером в пиксел) вычисляются глубины оставшихся многоугольников и закраску определяет многоугольник, наиболее близкий к наблюдателю. При этом для устранения лестничного эффекта можно выполнить дополнительные разбиения и закрасить пиксел с учетом всех многоугольников, видимых в минимальном окне.

Первые три случая идентифицируются легко. Последний же случай фактически сводится к поиску охватывающего многоугольника, перекрывающего все остальные многоугольники, связанные с окном. Проверка на такой многоугольник может быть выполнена следующим образом: в угловых точках окна вычисляются Z-координаты для всех многоугольников, связанных с окном. Если все четыре такие Z-координаты охватывающего многоугольника ближе к наблюдателю, чем все остальные, то окно закрашивается цветом соответствующего охватывающего многоугольника. Если же нет, то мы имеем сложный случай и разбиение следует продолжить.

Очевидно, что после разбиения окна охватывающие и внешние многоугольники наследуются от исходного окна. Поэтому необходимо проверять лишь внутренние и пересекающие многоугольники.

Из изложенного ясно, что важной частью алгоритма является определение расположения многоугольника относительно окна.

Проверка на то что многоугольник внешний или внутренний относительно окна для случая прямоугольных окон легко реализуется использованием прямоугольной оболочки многоугольника и сравнением координат. Для внутреннего многоугольника должны одновременно выполняться условия:

X_min >= W_left и X_max <= W_right и Y_min >= W_bottom и Y_max <= W_top,

X_min, X_max, Y_min, Y_max - ребра оболочки

W_left, W_right, W_bottom, W_top - ребра окна

Для внешнего многоугольника достаточно выполнение любого из следующих условий:

X_min > W_right , X_max < W_left, Y_min > W_top, Y_max < W_bottom

Таким способом внешний многоугольник, охватывающий угол окна не будет идентифицирован как внешний (рис 61).

-74-