- •Раздел 3. Динамика

- •Глава 14. Введение в динамику.

- •14.2 Законы механики Галилея – Ньютона.

- •15. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Принцип Даламбера для материальной точки. Две основные задачи динамики точки.

- •15.2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в проекциях на оси естественного трехгранника.

- •15.3. Принцип Даламбера для материальной точки

- •15.4. Две основные задачи материально точки

- •15.5. Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки

- •16. Общие теоремы динамики точки

- •16.1. Количество движения и кинетическая энергия точки. Импульс силы.

- •16.2. Теорема об изменении количества движения точки.

- •16.3. Момент количества движения точки относительно центра и оси. Теорема об изменении момента количества движения точки (теорема моментов)

- •16.4. Работа силы. Мощность

- •16.5. Примеры вычисления работы.

- •16.6. Теорема об изменении кинетической энергии точки

- •17. Свободные прямолинейные колебания материальной точки

- •17.1. Свободные горизонтальные колебания точки

- •17.2. Свободные вертикальные колебания груза

- •18. Относительное движение материальной точки

- •18.1. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в неинерциальной системе отсчета.

- •18.2. Частные случаи относительно движения точки

- •19. Момент инерции.

- •19.1. Момент инерции твердого тела. Радиус инерции.

- •19.2. Момент инерции твердого тела относительно параллельных осей (теорема Гюйгенса)

- •19.3. Момент инерции простейших твердых тел и плоских фигур

- •19.4. Центробежные моменты инерции. Понятие о главных осях инерции тела

- •20. Общие теоремы динамики системы

- •20.1 Вводные определения и дифференциальные уравнения движения

- •20.2 Теоремы об изменении количества движения и теорема о движении центра масс

- •20.3 Теорема об изменении кинетического момента

- •20.4 Теорема об изменении кинетической энергии

- •21. Приложение теорем динамики системы к динамике твердого тела

- •21.1. Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела

- •21.2. Определение динамических реакций подшипников при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси

- •21.3 Дифференциальные уравнения плоскопараллельного (плоского) движения твердого тела

- •21.4 Элементарная теория гироскопа

- •21.5 Дифференциальные уравнения движения твердого тела вокруг неподвижной точки (сферического движения)

- •22. Начала аналитической механики

- •22.1 Введение

- •22.2 Принцип возможных перемещений

- •22.3 Принцип Даламбера. Общее уравнение динамики

- •22.4 Уравнения Лагранжа второго рода

- •22.5 Принцип Гамильтона – Остроградского

- •22.6 Обобщенное уравнение энергии

- •23. Малые колебания консервативной системы около положения равновесия

- •23.1 Кинетическая и потенциальная энергия малых колебаний

- •23.2 Понятие об устойчивости равновесия

- •23.3 Малые свободные колебания системы с одной степенью свободы

- •23.4 Малые свободные колебания системы с двумя степенями свободы

- •24. Теория удара

- •24.1 Исходные предположения и основной закон

- •24.2 Упругий и неупругий удары. Коэффициент восстановления

- •24.3 Общие теоремы при ударе

24. Теория удара

24.1 Исходные предположения и основной закон

В теории удара изучаются явления,

связанные с воздействием на материальные

объекты мгновенных бесконечно больших

сил

![]() ,

действующих в продолжении бесконечно

малых интервалов времени

,

действующих в продолжении бесконечно

малых интервалов времени![]() .

Такие силы называют ударными. Под

бесконечно большой и бесконечно малой

величинами (силы и времени) понимаются

такие величины, при которых результирующая

величина:

.

Такие силы называют ударными. Под

бесконечно большой и бесконечно малой

величинами (силы и времени) понимаются

такие величины, при которых результирующая

величина:

![]() ,

(11.1)

,

(11.1)

называемая ударным импульсом, остается величиной конечной.

Основными допущениями теории удара являются:

Действия неударных (конечных) сил за время удара ничтожно малы, а потому такие силы можно не учитывать.

Материальные точки в процессе удара не изменяют своего положения.

При ударе происходят лишь мгновенные ( конечные ) изменения скоростей точек системы.

Основное уравнение теории удара следует из теоремы об изменении количества движения материальной точки и записывается так:

![]() ,

(11.2)

,

(11.2)

где

![]() -

масса,

-

масса,![]() -

скорости в начале и конце удара,

-

скорости в начале и конце удара,![]() -

ударный импульс. Закон (11.2) гласит:

изменение количества движения материальной

точки за время удара равно ударному

импульсу. Если точка подвержена действию

нескольких ударных сил, то в (11.2) справа

будет стоять геометрическая сумма

ударных импульсов отдельных сил.

-

ударный импульс. Закон (11.2) гласит:

изменение количества движения материальной

точки за время удара равно ударному

импульсу. Если точка подвержена действию

нескольких ударных сил, то в (11.2) справа

будет стоять геометрическая сумма

ударных импульсов отдельных сил.

Ускорения точек при ударе оказываются бесконечно большими и потому не рассматриваются. По этой причине задачи на удар сводятся к решению конечных (алгебраических или геометрических) уравнений, а не дифференциальных, к которым приводит второй закон Ньютона.

Заметим еще, что в результате действия ударных сил на несвободную систему материальных точек возникают ударные реакции связей.

А потому изменение скорости каждой точки системы определяется не только импульсом приложенной к ней ударной силы, но также и импульсами мгновенно развивающихся реакции связей. Эти последние не известны и определяются вместе с изменениями скоростей точек системы.

24.2 Упругий и неупругий удары. Коэффициент восстановления

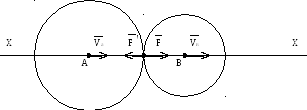

Представим себе два абсолютно гладких

шара, которые движутся поступательно,

прямолинейно с разными скоростями (![]() ),

и в некоторый момент времени происходит

их столкновение (рис. 52)

),

и в некоторый момент времени происходит

их столкновение (рис. 52)

Прямую линию ХХ, совпадающую с общей нормалью к поверхностям в точке соприкосновения, называют линией удара. Удар называют центральным если центры масс тел лежат на линии удара. И, наконец, центральный удар называют прямым, если скорости центров масс тел в начале удара направлены по линии удара. Именно таком случай предполагается на рис.

Рис. 52

Итак, пусть происходит соприкосновение шаров и наступает удар. Весь процесс удара занимает две фазы.

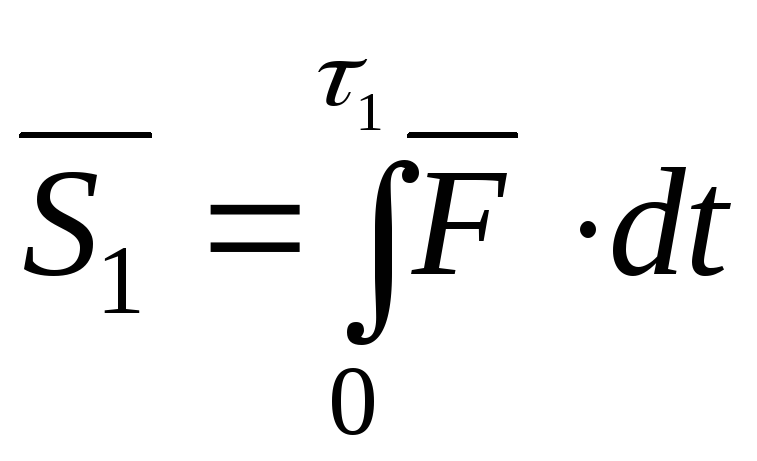

1. Фаза деформации. Тела деформируются, отрезок АВ сокращается. Фаза заканчивается в тот момент, когда скорости тел становятся равными. Ударный импульс за фазу деформации равен:

,

,

где

![]() -

продолжительность фазы деформации.

-

продолжительность фазы деформации.

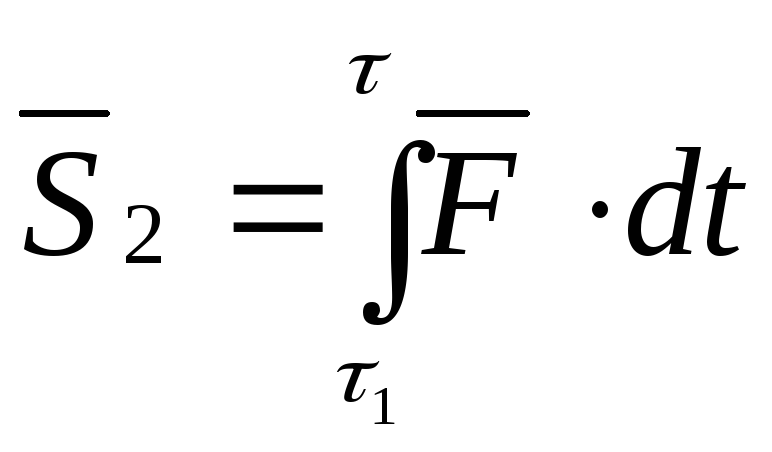

2. Фаза восстановления. Длина отрезка АВ увеличивается. Фаза заканчивается моментом отделения тел. Ударный импульс за эту фазу равен:

,

,

Здесь:

![]() - время удара,

- время удара,![]() -

продолжительность фазы восстановления.

-

продолжительность фазы восстановления.

Для оценки характера удара вводится безразмерная величина

![]()

которую называют коэффициентом

восстановления. Определяется данный

коэффициент опытным путем. Его

действительные численные значения

заключены между 0 и 1. в теоретической

механике рассматривают и предельные

значения, а потому

![]() .

.

При k=0 импульс![]() ,

т.е. фаза восстановления отсутствует.

Такой удар называют абсолютно неупругим.

Приk=1,

,

т.е. фаза восстановления отсутствует.

Такой удар называют абсолютно неупругим.

Приk=1,![]() .

Это означает, что за фазу восстановления

тела полностью восстанавливают свою

форму. Такой удар называют абсолютно

упругим.

.

Это означает, что за фазу восстановления

тела полностью восстанавливают свою

форму. Такой удар называют абсолютно

упругим.