- •Раздел 3. Динамика

- •Глава 14. Введение в динамику.

- •14.2 Законы механики Галилея – Ньютона.

- •15. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Принцип Даламбера для материальной точки. Две основные задачи динамики точки.

- •15.2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в проекциях на оси естественного трехгранника.

- •15.3. Принцип Даламбера для материальной точки

- •15.4. Две основные задачи материально точки

- •15.5. Интегрирование дифференциальных уравнений движения материальной точки

- •16. Общие теоремы динамики точки

- •16.1. Количество движения и кинетическая энергия точки. Импульс силы.

- •16.2. Теорема об изменении количества движения точки.

- •16.3. Момент количества движения точки относительно центра и оси. Теорема об изменении момента количества движения точки (теорема моментов)

- •16.4. Работа силы. Мощность

- •16.5. Примеры вычисления работы.

- •16.6. Теорема об изменении кинетической энергии точки

- •17. Свободные прямолинейные колебания материальной точки

- •17.1. Свободные горизонтальные колебания точки

- •17.2. Свободные вертикальные колебания груза

- •18. Относительное движение материальной точки

- •18.1. Дифференциальные уравнения движения материальной точки в неинерциальной системе отсчета.

- •18.2. Частные случаи относительно движения точки

- •19. Момент инерции.

- •19.1. Момент инерции твердого тела. Радиус инерции.

- •19.2. Момент инерции твердого тела относительно параллельных осей (теорема Гюйгенса)

- •19.3. Момент инерции простейших твердых тел и плоских фигур

- •19.4. Центробежные моменты инерции. Понятие о главных осях инерции тела

- •20. Общие теоремы динамики системы

- •20.1 Вводные определения и дифференциальные уравнения движения

- •20.2 Теоремы об изменении количества движения и теорема о движении центра масс

- •20.3 Теорема об изменении кинетического момента

- •20.4 Теорема об изменении кинетической энергии

- •21. Приложение теорем динамики системы к динамике твердого тела

- •21.1. Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела

- •21.2. Определение динамических реакций подшипников при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси

- •21.3 Дифференциальные уравнения плоскопараллельного (плоского) движения твердого тела

- •21.4 Элементарная теория гироскопа

- •21.5 Дифференциальные уравнения движения твердого тела вокруг неподвижной точки (сферического движения)

- •22. Начала аналитической механики

- •22.1 Введение

- •22.2 Принцип возможных перемещений

- •22.3 Принцип Даламбера. Общее уравнение динамики

- •22.4 Уравнения Лагранжа второго рода

- •22.5 Принцип Гамильтона – Остроградского

- •22.6 Обобщенное уравнение энергии

- •23. Малые колебания консервативной системы около положения равновесия

- •23.1 Кинетическая и потенциальная энергия малых колебаний

- •23.2 Понятие об устойчивости равновесия

- •23.3 Малые свободные колебания системы с одной степенью свободы

- •23.4 Малые свободные колебания системы с двумя степенями свободы

- •24. Теория удара

- •24.1 Исходные предположения и основной закон

- •24.2 Упругий и неупругий удары. Коэффициент восстановления

- •24.3 Общие теоремы при ударе

23. Малые колебания консервативной системы около положения равновесия

23.1 Кинетическая и потенциальная энергия малых колебаний

Вернемся к уравнениям Лагранжа в форме:

![]()

При стационарных связях кинетическая и потенциальная энергия:

![]()

В положении равновесия

![]() ,

,![]() ,

,![]() .

В отклоненном положении координаты

.

В отклоненном положении координаты![]() и их скорости

и их скорости![]() являются малыми величинами. Функции Т

и П можно разложить по степеням малых

величин. Как доказывается / /, при малых

колебаниях кинетическая и потенциальная

энергия выражаются квадратичными

формами с постоянными коэффициентами:

являются малыми величинами. Функции Т

и П можно разложить по степеням малых

величин. Как доказывается / /, при малых

колебаниях кинетическая и потенциальная

энергия выражаются квадратичными

формами с постоянными коэффициентами:

где

![]() - коэффициенты инерции (постоянные),

- коэффициенты инерции (постоянные),

![]() - коэффициенты обобщенной жесткости

(квазиупругие коэффициенты), также

постоянные.

- коэффициенты обобщенной жесткости

(квазиупругие коэффициенты), также

постоянные.

Для системы с одной степенью свободы:

|

|

(10.1) |

Для системы с двумя степенями свободы:

|

|

(10.2) |

Уравнения Лагранжа при малых колебаниях, поскольку кинетическая энергия не зависит от обобщенных координат, можно записывать в форме:

![]() .

.

23.2 Понятие об устойчивости равновесия

Колебания системы будут оставаться малыми, если они совершаются в окрестности её устойчивого положения равновесия. Устойчивость есть либо стремление системы вернуться в исходное положение, после того как она из него была выведена, либо как способность пребывать вблизи этого исходного положения. В первом случае устойчивость называют асимптотической, во втором – обыкновенной. Если же система, после того как её точкам сообщили малые смещения и скорости, еще далее начинает уходить от положения равновесия, то её положение равновесия будет называться неустойчивым. Строгое понятие устойчивости и неустойчивости дано А. М. Ляпуновым - / /.

На рис. показан пример – шарик на гладкой поверхности.

Рис. 46

Нетрудно оценить его состояние равновесия в отношении устойчивости. В случае а) равновесие устойчиво, в случае б) – неустойчиво. Случай в) является особенным. Здесь шарик безразличен к смещениям, но неустойчив относительно скоростей. Подобные системы изучаются в теории устойчивости движения.

Достаточный признак устойчивости равновесия консервативной системы сформулирован в теореме Лагранжа-Дирихле: если в положении равновесия потенциальная энергия системы имеет минимум, то равновесие устойчиво.

Отсюда следует, что вопрос об устойчивости сводится к изучению структуры выражения потенциальной энергии.

|

|

10.3 |

В положении равновесия П = 0. Чтобы нулевое значение было минимумом, функция П в окрестности этой точки должна быть определенно положительной квадратичной формой. Оценочным критерием определенной положительности квадратичной формы являются неравенства Сильвестра.

|

|

10.4 |

Данные неравенства можно трактовать как условия устойчивости положения равновесия консервативной системы.

Примеры.

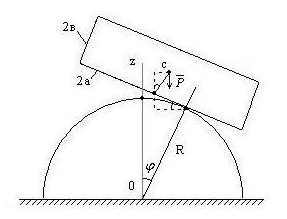

1. Однородный брусок заданных размеров и веса положен на цилиндр заданного радиуса. Относительное перемещение бруска и цилиндра происходит при чистом качении. Выяснить, при каком условии равновесие бруска на цилиндре будет устойчивым?

Рис. 47

Сообщим системе перемещение и составим выражение потенциальной энергии силы тяжести:

|

|

(1) |

Равновесие устойчиво, если:

|

|

(2) |

Из (1) находим производные:

Отсюда при

![]() получаем условие устойчивости:

получаем условие устойчивости:

|

|

(3) |

На рис. показаны возможные случаи устойчивости и неустойчивости.

Рис. 48

.

.