- •Инженерная геология и геомеханика

- •Введение

- •1. Построение геолого-литологической колонки буровой скважины

- •1.1 Что такое геолого-литологическая колонка

- •1.2. Геологический индекс

- •1.3. Номер, глубина залегания, мощность и отметка подошвы слоя

- •1.4. Описание пород

- •1.5. Литологическая колонка

- •1.6. Условные обозначения на геологических разрезах

- •1.7. Абсолютная отметка уровня грунтовых вод

- •1.8. Инженерно-геологические элементы (игэ)

- •2. Построение инженерно-геологического разреза

- •2.1. Что такое инженерно-геологический разрез и выбор масштаба для его построения

- •2.2. Вычерчивание инженерно-геологического разреза

- •2.3. Особенности геологического строения речных долин

- •3. Тектонические движения земной коры

- •4. Инженерно-геологическая характеристика грунтов

- •5. Оценка опасных геологических процессов

- •5.1 Опасные геологические процессы

- •5.2. Оползни

- •5.3 Карст

- •5.4 Подтопление и затопление

- •6. Оценка степени агрессивного воздействия водогрунтовой среды на конструкционные материалы сооружений

- •6.1 Степень агрессивного воздействия

- •6.2. Выбор способа защиты

- •7. Требования к оформлению пояснительной записки

- •(Обязательное)

- •(Справочное) Характеристики скальных грунтов

- •(Справочное)

- •(Справочное) Масштабы изображений на чертежах

- •(Справочное) Термины и определения

- •(Справочное)

- •Список литературы

- •4. Сп 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция сНиП 2.02.01-83*. – Введ. 2011-05-20 – м.: Минрегион России, 2011.

- •7. Сп 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция сНиП 2.03.11-85. – Введ. 2013-01-01 - м.: Минрегион России, 2012.

- •Оглавление

5.2. Оползни

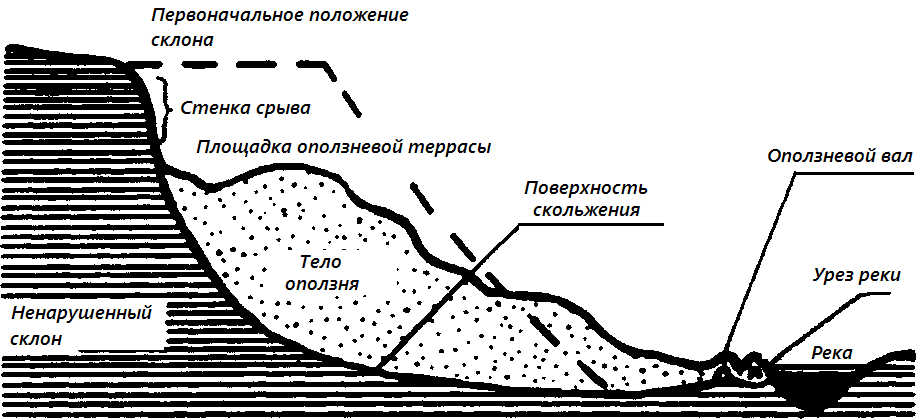

К оползнеопасным и обвалоопасным относятся территории, на которых возможно возникновение или активизация оползневых смещений и обвалов в течение периода строительства, эксплуатации и ликвидации объекта. В пределах оползнеопасных территорий отдельно выделяют оползневые зоны, где имеются или ранее возникали активные оползни. Схема оползня приведена на рисунке 10.

|

|

|

Рис. 10. Схема оползня |

При выполнении геологических изысканий на оползневых склонах производят качественную и количественную оценку возможности появления и степени распространенности активных (двигающихся) оползней.

Количественная оценка предполагает проведение расчетов на устойчивость склонов.

Качественная оценка наличия или возможности возникновения на рассматриваемом склоне оползней определенного типа проводится путем сопоставления инженерно-геологической обстановки данного склона со специфическими особенностями оползней разных типов, охарактеризованными в таблице приложения Г.

Различаются склоны следующих трех категорий:

устойчивые - на которых формирование оползней завершилось давно и при сохранении наблюдающейся ныне природной обстановки опасность развития оползневых подвижек отсутствует;

условно устойчивые - формирование которых закончилось недавно и запас устойчивости еще очень невелик;

неустойчивые - формирование которых продолжается и сопровождается развитием оползней.

Качественную оценку устойчивости необходимо производить с учетом генетического типа, морфологии (характера рельефа), возраста и стадии формирования склона и его морфологических элементов, анализируя следующие данные:

- характерные профили рельефа: если склон очень крутой, крутой или средней крутизны, то на нем возможно возникновение оползня;

- положение (границы) относительно однородных по литологии и механическим свойствам слоев и толщ, слагающих склон – необходимо рассматривать однородность напластования склона, наклон слагающих его пластов в сторону поверхности склона;

- генетические типы слагающих склон пластов – наличие выветривающихся пород или коренных, взаимное их расположение;

- положение поверхностей (или зон) ослабления в массиве склона (трещины различного происхождения, старые и свежие поверхности оползневых смещений, контакты слоев, прослои и зоны малопрочных пород, зоны тектонического дробления);

- верхние и нижние границы водоносных горизонтов и обводненных зон в массиве пород.

В курсовой работе необходимо провести качественную оценку оползневых явлений, описать склоны речной долины и уступы террас, охарактеризовав их по вышеприведенным признакам на возможность возникновения оползней.

5.3 Карст

Карст это комплексный геологический процесс, обусловленный растворением подземными и (или) поверхностными водами горных пород (приложение Д).

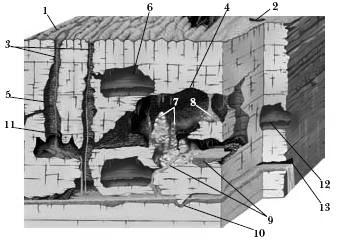

Схема карстовых процессов приведена на рисунке 11.

Противокарстовые мероприятия следует предусматривать при проектировании зданий и сооружений на территориях, в геологическом строении которых присутствуют растворимые горные породы (известняки, доломиты, мел, обломочные грунты с карбонатным цементом, гипсы, ангидриты, каменная соль) и имеются карстовые проявления на поверхности (карры, поноры, воронки, котловины, карстово-эрозионные овраги, полья) и (или) в глубине грунтового массива (разуплотнения грунтов, полости, каналы, галереи, пещеры, воклюзы).

|

|

|

Рис. 11. Схема карстовых процессов: 1 – карры; 2 – воронки; 3 – естественные шахты; 4 – горизонтальные пещеры; 5 – вертикальная пещера; 6 – сталактиты; 7 – сталагмиты; 8 – сталагнат; 9 – подземные реки и ручьи; 10 – сифон; 11 – подземный водопад; 12 – грот; 13 – вход в пещеру |

При проектировании зданий и сооружений на закарстованных территориях назначаются противокарстовые мероприятия в соответствии с [3].

По характеру карстовой опасности для строительных объектов следует выделять следующие основные ее виды:

Карстоопасность вида А обусловлена повышенной чувствительностью закарстованных территорий к загрязнению геологической среды (в первую очередь, подземных вод) вследствие образования провалов, наличия карстопроявлений (карстовых воронок, мульд оседания, разуплотненных зон в грунтовой толще и т.д.). Карстоопасность вида А необходимо учитывать, прежде всего, при проектировании и эксплуатации полигонов захоронения промышленных и бытовых отходов, нефтепроводов, канализационных коллекторов, автомобильных и железных дорог, химических предприятий, атомных электростанций и т.п.

Карстоопасность вида В обусловлена вероятностью повреждения строительных объектов или земельных участков поверхностными карстопроявлениями (провалами, локальными и общими оседаниями и др.).

Карстоопасность вида С обусловлена возможными осложнениями при строительстве и эксплуатации подземных сооружений и фундаментов глубокого заложения вследствие наличия и развития карстопроявлений (обводненных карстовых полостей и зон повышенной трещиноватости горных пород, локальных разуплотненных зон в грунтовой толще и др.).

Карстоопасность вида D обусловлена недопустимыми утечками воды из водоемов, каналов, водоотводных канав и др.

В курсовой работе необходимо выявить наличие карстовых проявлений в породах, наличие трещиноватых пород. В соответствии с их залеганием, оценивается вид карстовой опасности и делается вывод о возможности дальнейшего строительства на данной территории.