- •Физика ядерной медицины

- •Предисловие

- •Введение

- •Список литературы

- •Оглавление

- •Соотношение между единицами измерения физических величин

- •Классификация излучений

- •Строение атома и ядра

- •2.1. Основные определения атомной структуры

- •Модель атома Резерфорда

- •Модель атома водорода Бора

- •Многоэлектронные атомы

- •Строение ядра

- •Ядерные реакции

- •Радиоактивность

- •Виды радиоактивного распада

- •Генераторные системы

- •Характеристики поля излучения

- •3.1. Флюенс и плотность потока

- •Керма и поглощенная доза

- •Взаимодействие излучений с веществом

- •4.1. Сечения взаимодействия

- •Взаимодействие заряженных частиц с веществом

- •4.2.1. Общее описание взаимодействия

- •4.2.2. Взаимодействие с орбитальными электронами

- •4.2.3. Взаимодействие с ядрами атомов

- •4.2.4. Тормозная способность

- •4.2.5. Ограниченная массовая тормозная способность и поглощенная доза

- •4.2.6. Угловое распределение рассеянных электронов и массовая рассеивающая способность

- •Взаимодействие фотонов с веществом

- •Общее рассмотрение

- •Фотоэлектрический эффект

- •Комптоновское (некогерентное) рассеяние

- •Когерентное (релеевское) рассеяние

- •Образование электронно-позитронных пар

- •Фотоядерные реакции

- •Полные микроскопические и макроскопические сечения взаимодействия фотонов

- •Производство радионуклидов

- •5.1. Общее рассмотрение

- •Радионуклиды, наиболее широко используемые в ядерной медицине и некоторые их свойства

- •Производство р/н в реакторах

- •Производство р/н на циклотронах

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Глава 2. Методы регистрации и детекторы ионизирующего излучения, применяемые в ядерной медицине

- •Газовые ионизационные детекторы

- •Вводные замечания

- •1.2. Основы теории работы газонаполненного ионизационного детектора

- •1.2.1. Область рекомбинации

- •1.2.2.Область ионизационного насыщения

- •1.2.3. Область пропорциональности

- •1.2.4. Плато Гейгера-Мюллера

- •1.2.5. Область непрерывного разряда

- •1.3. Ионизационные радиационные детекторы в ядерной медицине

- •Сцинтилляционные детекторы и системы регистрации

- •Общие требования к детекторам

- •Сцинтилляторы

- •Характеристики неорганических сцинтилляторов, наиболее часто применяемых в ядерной медицине и пэт

- •Фотоэлектронные умножители и электронные устройства в сцинтилляционном методе

- •Спектрометрия с кристаллом NaI(Tl)

- •Вводные замечания

- •Аппаратурная форма линии спектрометра

- •Общие характеристики сцинтилляционных детекторов с кристаллом NaI(Tl)

- •Детектирование совпадений

- •Счетчик с колодцем

- •3. Полупроводниковые детекторы

- •3.1. Общие замечания

- •3.2. Физика полупроводниковых детекторов

- •3.3. Захват носителей заряда

- •3.4. Теорема Рамо и индукция сигнала

- •3.5. Транспорт заряда и мобильность дрейфа

- •3.6. Коррекция захватов

- •Статистика регистрации ионизирующих излучений

- •4.1. Погрешность, точность и воспроизводимость

- •Распределение вероятности

- •Распространение (передача) ошибок

- •Передача погрешностей в арифметических операциях

- •Тестирование гипотез

- •Часто используемые формулы статистики отсчетов

- •Доверительный интервал

- •Значения вероятностей для критерия хи-квадрат в зависимости от числа степеней свободы [9]

- •Статистики и анализ изображения

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Глава 3. Гамма-камера

- •Краткая история

- •Принцип работы гамма-камеры Ангера

- •Основные физические характеристики медицинских гамма-камер

- •Собственная эффективность

- •Эффективность коллиматора

- •Системная чувствительность

- •Пространственное разрешение

- •Собственное энергетическое разрешение

- •Рассеяние в пациенте и коллиматоре

- •Пространственная однородность, линейность и энергетическая чувствительность

- •Собственная пространственная однородность

- •Коррекция энергетической чувствительности

- •Нелинейность и ее коррекция

- •Автоматическая настройка фэу

- •Эффекты высокой скорости счета

- •Многокристальные и полупроводниковые гамма-камеры

- •Тесты контроля качества работы гамма-камер

- •Ежедневные тесты

- •Еженедельные тесты

- •Ежегодные тесты

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Глава 4. Коллиматоры гамма-камеры: характеристики и проектирование

- •Параметры конструкции коллиматоров

- •Общее рассмотрение

- •Системные параметры

- •Базовые конструкционные параметры коллиматора

- •Подстроечные параметры геометрии коллиматора

- •Визуализационные свойства коллимационных систем

- •Геометрическое разрешение коллиматора

- •Чувствительность коллиматора

- •Компромисс между чувствительностью и разрешением

- •Проблема видимости схемы расположения отверстий

- •Прохождение через септу

- •Оптимизация конструкции коллиматоров с параллельными каналами

- •Некоторые нерешенные проблемы в конструктивном решении коллиматоров

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Глава 5. Получение изображений в гамма-камерах

- •Представление в компьютере изображений, создаваемых гамма-камерами

- •Дискретизация аналоговых данных

- •Структура цифрового изображения

- •Сбор цифровых данных

- •Статическое исследование

- •Динамическое исследование

- •Ждущий режим обследования

- •Формат dicom, архивация изображений и система коммуникации

- •Физические факторы, влияющие на качество изображения

- •Пространственное разрешение

- •Комптоновское рассеяние фотонов

- •Шум изображения и контраст

- •Некоторые математические преобразования, используемые при обработке изображений

- •Анализ в частотном пространстве

- •3.2. Теория выборки

- •3.3. Свертка функций

- •3.4. Дискретные преобразования Фурье

- •3.5. Графическое изображение дискретного преобразования Фурье

- •3.6 Модель процесса визуализации

- •Фильтрация цифрового изображения

- •4.1. Линейная и нелинейная фильтрация

- •4.2. Стационарные и нестационарные фильтры

- •4.3. Низкочастотные фильтры и восстанавливающие фильтры

- •Проектирование оптимального фильтра

- •5.1. Фильтр Метца

- •5.2. Фильтр Винера

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Глава 6. Применение планарных изображений для количественного определения активности in-vivo

- •Процесс ослабления γ-излучения

- •Метод геометрического среднего

- •Накопление рассеянного излучения

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Глава 7. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (офэкт)

- •Системы однофотонной эмиссионной томографии на базе гамма-камер

- •1.1. Получение томографических данных

- •. Разрешение и чувствительность

- •. Коллиматоры

- •1.3.1. Коллиматоры с параллельными каналами

- •1.3.2. Фокусирующие коллиматоры

- •Типы орбит

- •Корректировка ослабления

- •Трансаксиальная томография

- •Реконструкция изображений

- •3.1 Простое обратное проецирование

- •3.2. Обратное проецирование с фильтрацией

- •3.2.1. Метод свертки

- •3.2.2. Метод преобразований Фурье

- •3.3. Метод итеративной реконструкции

- •Количественная офэкт

- •4.1. Количественное определение

- •4.2. Факторы, влияющие на количественную офэкт

- •4.2.1. Факторы пациента

- •4.2.2. Физические факторы

- •4.2.3. Технические факторы

- •4.3. Методы компенсации ослабления

- •4.3.1. Методы компенсации для однородного ослабления

- •4.3.2. Методы компенсации для неоднородного ослабления

- •4.4. Методы компенсации отклика детектора

- •4.5. Методы компенсации рассеяния

- •Тесты контроля качества для офэкт

- •5.1. Ежедневные тесты

- •5.2. Еженедельные тесты

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Глава 8. Производство радионуклидов

- •1. Уравнения производства радионуклидов

- •2. Производство радионуклидов на ядерных реакторах

- •Перечень наиболее важных для ям радионуклидов, производимых на ядерных реакторах [1]

- •3. Производство радионуклидов на ускорителях

- •3.1. Циклотрон

- •Перечень наиболее важных для ям р/н, производимых на циклотронах [1]

- •3.2. Линейный ускоритель

- •4. Генераторы

- •4.1. Общая концепция

- •Перечень полезных для ям р/н, производимых на линейных ускорителях [1]

- •4.2. Математические соотношения

- •4.2.1. Вековое равновесие

- •4.2.2. Временное равновесие

- •4.2.3. Неравновесие

- •Перечень некоторых наиболее важных для ям генераторных систем [1]

- •4.3. Практическое применение

- •5. Мишени

- •5.1. Физическая и химическая форма

- •5.2. Тепловые свойства

- •5.3. Химическая стабильность, реактивность и чистота

- •5.4. Капсулирование

- •Контрольные вопросы

- •Список литературы

- •Список основных сокращений

- •Физика ядерной медицины

- •115409, Москва, Каширское шоссе, 31

Производство радионуклидов

5.1. Общее рассмотрение

Большая часть р/н, используемых в ЯМ производится либо на ядерных реакторах, либо на циклотронах. В табл. 1.2 приводится список наиболее употребительных в настоящее время р/н и некоторые их свойства.

Таблица 1.2

Радионуклиды, наиболее широко используемые в ядерной медицине и некоторые их свойства

|

Радионуклиды |

Период полураспада |

Вид распада |

Энергия фотонов, кэВ |

|

Визуализация с использованием гамма-камер | |||

|

99mTc |

6,0 ч |

М |

140 |

|

131I |

8, 0 дней |

β- |

365 |

|

123I |

13 ч |

ЭЗ |

160 |

|

133Xe |

5,2 дня |

β- |

81 |

|

201Tl |

3,0 дня |

ЭЗ |

69-81 (90 %), 167 (10 %) |

|

67Ga |

3,3 дня |

ЭЗ |

93 (50 %), 185 (30 %),300 (20 %) |

|

111In |

2,8 дня |

ЭЗ |

173 (50 %), 247 (50 %) |

|

81mKr |

13 с |

М |

190 |

|

Исследования in vitro | |||

|

51Cr |

28 дней |

ЭЗ |

320 |

|

125I |

60 дней |

ЭЗ |

27-31 (95 %), 35 (5 %) |

|

3H |

12 лет |

β- |

Нет |

|

14C |

5730 лет |

β- |

Нет |

|

57Co |

270 дней |

ЭЗ |

122 (86 %), 136 (24 %) |

|

58Co |

71 день |

ЭЗ, β+ |

811 (76 %), 511 (24 %) |

|

Визуализация с использованием ПЭТ | |||

|

11C |

20 мин |

β+ |

511 |

|

13N |

10 мин |

β+ |

511 |

|

15O |

2 мин |

β+ |

511 |

|

18F |

110 мин |

β+ |

511 |

|

82Rb |

1,3 мин |

β+ |

511 |

|

68Ga |

1,1 ч |

β+ |

511 |

Производство р/н в реакторах

Для производства р/н в ядерных реакторах применяются две технологии: а) реакция активации стабильных изотопов в потоке нейтронов; б) извлечение р/н из продуктов деления урана, накапливающихся в тепловыделяющих элементах. Рассмотрим их поочередно.

Внутри активной зоны ядерного реактора, как известно, существуют очень интенсивные потоки нейтронов, возникающие в результате деления ядер урана. Если в такой поток поместить некоторое количество стабильного изотопа (мишень), то под действием бомбардирования нейтронами ядра изотопа будут подвергаться ядерным превращениям, становясь радиоактивными.

Так как нейтроны не имеют заряда, они могут приблизиться к ядру на расстояние действия ядерных сил и в результате ядерной реакции образовать новое составное ядро, имеющее дополнительный нейтрон. Этот процесс называется активацией. Схематически этот процесс обозначается следующим образом

(1.84)

(1.84)

Образовавшееся в результате

активации дочернее ядро D

имеет излишек нейтронов по сравнению

с ядром стабильного изотопа, поэтому

обычно оно распадается с испусканием

-частицы.

-частицы.

В простейшем случае для

получения гипотетического р/н

используется

как мишень ядро

используется

как мишень ядро В

результате бомбардировки потоком

нейтронов оно захватывает нейтрон,

новое ядро оказывается в возбужденном

состоянии, которое снимается путем

испускания γ-излучения.

Таким образом,

В

результате бомбардировки потоком

нейтронов оно захватывает нейтрон,

новое ядро оказывается в возбужденном

состоянии, которое снимается путем

испускания γ-излучения.

Таким образом,

(1.85)

(1.85)

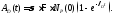

Активность получаемого дочернего изотопа будет равна

(1.86)

(1.86)

где t – время облучения мишени; Np(0) – число ядер материнского изотопа в начальный период времени; Φ – флюенс нейтронов.

Максимальная активность дочернего р/н достигается после облучения в течение времени tmax, равному

(1.87)

(1.87)

При облучении мишени в течении периода полураспада активность дочернего р/н достигнет половины от максимальной Если σΦ << λD, то уравнение (1.86) переходит в простую зависимость экспоненциального роста активности дочернего р/н

(1.88)

(1.88)

Одной из серьезных проблем при реакторном производстве радионуклидов заключается в том, что вещество мишени и образующегося р/н представляют один и тот же химический элемент. Поэтому их нельзя разделить химическим путем и, следовательно, требуемый радионуклид получается в смеси с дочерним изотопом или, как принято говорить, с "носителем". При мечении фармпрепарата такой смесью присутствие носителя уменьшает отношение активности к полной массе элемента в радиофармпрепарате. Это отношение называют специфической активностью продукта и его по возможности следует увеличивать.

По второй технологии некоторые р/н получают из продуктов деления урана, образующихся тепловыделяющих элементах (твелов) при работе реактора. К таким р/н относятся 99Mo, 131I, 133Xe и др. Эти нуклиды выделяют химическим путем из твэлов, когда они извлекаются из реактора для замены свежими. Радионуклиды, извлекаемые из твэлов, как правило, имеют более высокую специфическую активность, чем получаемые с помощью бомбардировки нейтронами.