5. Построение перспективы объекта способом архитекторов

В практике построения архитектурных перспектив этот способ получил наибольшее применение. Он основан на использовании точек схода перспектив параллельных горизонтальных прямых объекта.

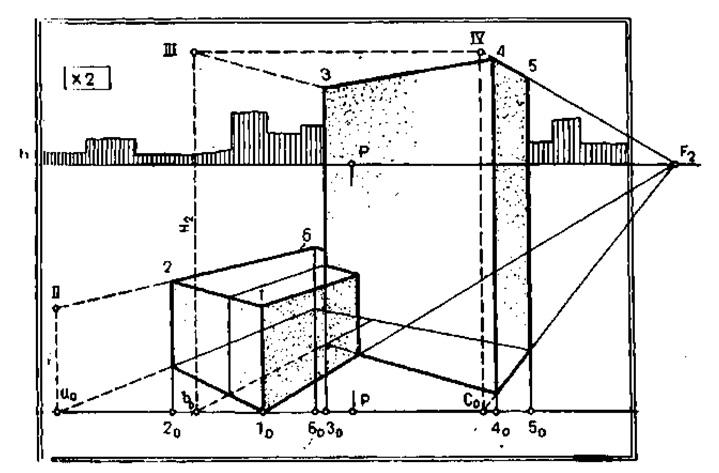

5.1 Построение перспективы с двумя точками схода.

Предварительная часть построений: выбор точки зрения, проверка величин горизонтальных и вертикальных углов зрения, проведение картинной плоскости. Дальнейшие построения – определяют точки схода F1 и F2, проводя через основание точки зрения лучи, параллельно соответствующим прямым объекта. Перспективу можно строить с увеличением в 2, 3, 4 раза.

Рисунок

6

Рисунок

6

Построение

перспективы вертикальных ребер объекта

(высот) начинают с точки 1, где ребро

проецируется в натуральную величину с

учетом масштаба увеличения. Перспектива

ребра 2 может быть построена с помощью

«выноса» точек на картину по направлению

линий, точка схода которых может быть

построена. От основания картины

откладывается натуральная величина

высоты ребер 2 и 3, проводится горизонтальная

прямая в точку F1. Перспектива ребра 2, 3

определяется пересечением этой прямой

с перпендикуляром проведенным из точки

плана 2 и 3.

Рисунок 7. Построение перспективы с двумя точками схода

5.2 Построение перспективы с одной точкой схода.

Последовательность отдельных этапов остается прежней. Перспективы точек плана определяют пересечением двух прямых: прямой плана, проходящей через картинные следы и доступную точку схода F2, и проецирующей радиальной прямой, используя свойства радиальной прямой. Эти примеры показывают, что с помощью чертежей плана и фасада можно построить перспективы основных объемов здания. Построение членений и архитектурных деталей выполняется на самом перспективном изображении приемом деления отрезков в перспективе.

Рисунок 8. Построение перспективы с одной точкой схода

6. Тени в перспективе

6.1 Построение теней при параллельных лучах света.

Для построения теней в перспективе необходимо иметь две проекции – перспективу луча и ее вторичную проекцию. При этом точки схода вторичных проекций лучей находятся на линии горизонта так как источник света (солнце) считается бесконечно удаленным. В зависимости от направления лучей и положения источника света возможны три основные схемы теней. На первой схеме солнце находится позади наблюдателя, слева (Рисунок 9,1). На второй солнце расположено за картиной справа (Рисунок 9, 2). Точка схода вторичных лучей находится на горизонте, а точка схода перспективных лучей – выше горизонта.

Рисунок 9. Построение теней при параллельных лучах света

На третьей схеме лучи света параллельны картинной плоскости, поэтому и в перспективе их изображают параллельными, а их вторичные проекции – параллельными основанию картины (Рисунок 9, 3). Пример построения теней призматичных тел показан на Рисунке 10. Направление лучей задано точками схода перспектив лучей S и вторичных проекций s. Грани призм, находящихся в собственной тени, определяют с помощью вторичных проекций лучей, проведенных на вторичной плоскости. Тени от вертикальных ребер имеют направление в точку схода s. Тени от горизонтальных ребер будут параллельны этим ребрам, точкой схода их перспектив будет точка F. Тень от точки А может быть построена как точка пересечения светового луча с вертикальной гранью призмы с помощью вспомогательной лучевой секущей плоскости.

Рисунок 10. Построения теней призматичных тел

6.2 Построение собственной тени сферы и поверхности.

Для построения собственной тени сферы надо сначала построить перспективу экватора, а затем провести касательные к экватору в точку схода s проекций лучей, которые определяются точками 1, 2 тени, а затем касательные к очерку сферы в точку схода S перспектив лучей, определив тем самым еще две точки тени 3 и 4. Через полученные точки проводят кривую контура собственной тени сферы – эллипс.

Рисунок 11. Построение собственной тени сферы и поверхности

Заключение

В процессе выполнения работы были рассмотрены основные способы построения перспективы. В первой части были описаны элементы построения перспективы, а также наглядные примеры построения перспективы основных элементов – прямых линий частного положения, точки и окружности. Во второй части было уделено большое внимание практическим способам построения перспективы. Были описаны основные алгоритмы и методы, применяемые в архитектуре. Применение того или иного способа зависит от особенностей архитектурной композиции. Для архитектора большое значение имеет умение определить самый эффективный метод построения, поэтому необходимо знать и уметь применять все способы. В конце второй части работы были рассмотрены методы построения теней в перспективе. Все рассмотренные в работе приемы построения дополнены рисунками с подробным алгоритмом выполнения.

Список литературы:

-

Короев Ю.И. Начертательная геометрия: учебник для архитектурных специальностей вузов.-М.; Высшая школа, 2007.

-

Начертательная геометрия: учеб. для строительных спец. вузов / Крылов Н.Н., Иконникова Г.С., Николаев В.Л., Васильева В.Е.; Под ред. Н.Н. Крылова. – 7-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2008. – 223с.:

-

Короев Ю.И. Черчение для строителей: учеб .для строительных спец. Вузов/Ю.И.Короев – М.:Высшая шк., 2009,- 288с.:ил.

-

Построение перспективных изображний. Методические указания к выполнению курсовой работы по начертательной геометрии. Составители Белокрылова О.В.,Горбань Н.А.,Кравцова Л.И.; Иркутск: издательство ИрГТУ 2003г.-стр.20

-

Стандарты ЕСКД по состоянию на 1.01.2015

-

СТО ИрГТУ 005-2014 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Учебно-методическая деятельность. Оформление курсовых и дипломных проектов (работ) технических специальностей