- •1. Характеристика оптического диапазона электромагнитных волн. Особенности видимого диапазона

- •3. Т.К. K, w, m0, e0 – вещественные величины, то это значит, что e и b в плоской эмв колеблются в одинаковой фазе.

- •Складывая почленно (2.55) и (2.56) и обозначив

- •7. Волна с круговой или эллиптической поляризацией как суперпозиция волн с линейными поляризациями и линейно поляризованная волна как суперпозиция волн с круговой поляризацией.

- •8. Понятие дисперсии света. Классическая электронная дисперсия.

- •9 Нормальная и аномальная дисперсия.

- •10. Модулированные волны и волновые пакеты. Распространение волновых пакетов в диспергирующей среде. Групповая и фазовая скорость. Формула Рэлея.

- •11 Отражение и преломление света на границе двух диэлектриков.

- •13.Энергетические и фазовые соотношения при преломлении света на границе раздела двух сред. Явление Брюстера.

- •14.Полное внутреннее отражения. Примеры его проявления и использования.

- •15. Распространение света в проводящих средах. Комплексный показатель преломления. Отражение света от поверхности проводника. Глубина проникновения. Закон Бугера.

- •16. Геометрическая оптика как предельный случай волновой оптики.

- •17.Центрированные оптические системы. Параксиальное приближение. Кардинальные элементы оптической системы.

- •18. Линза, её основные элементы. Тонкие и толстые линзы. Фокусное расстояние линзы. Построение изображения в оптических системах.

- •19. Оптические приборы.

- •24 Многолучевая интерференция.

- •28 Дифракционная решетка.

- •29. Критерий рэлея. Дисперсионная область и разрешающая спрособность дифракционной решётки.

- •30. Принципы голографической записи изображений. Схемы записи и воспроизведения голограмм.

- •31. Анизотропные среды. Тензор диэлектрической проницаемости. Распространение плоской электромагнитной волны в анизотропной среде. Эллипсоид лучевых скоростей.

- •32. Оптическая ось. Двуосные и одноосные кристаллы. Двойное лучепреломление. Обыкновенный и необыкновенный лучи. Поляризация при двойном лучепреломлении.

- •33. Поляроиды. Поляризационные и двоякопреломляющие призмы.

30. Принципы голографической записи изображений. Схемы записи и воспроизведения голограмм.

Голография – метод записи и последующего восстановления пространственной структуры световых волн, основанный на явлениях интерференции и дифракции когерентных пучков света.

Фото-пластика, на которой записана эта информация, называется голограммой.

На голограмме регистрируется не оптическое изображение объекта, а интерференционная картина, возникающая при наложении световой волны, рассеянной объектом (предметной волны), и когерентной с ней опорной (или референтной) волны.

Основные области применения голографии:

- запись и хранение информации в т.ч. и визуальной (оптическая голографическая память);

- оптическая обработка информации и система распознавания объектов;

- голографическая интерферометрия.

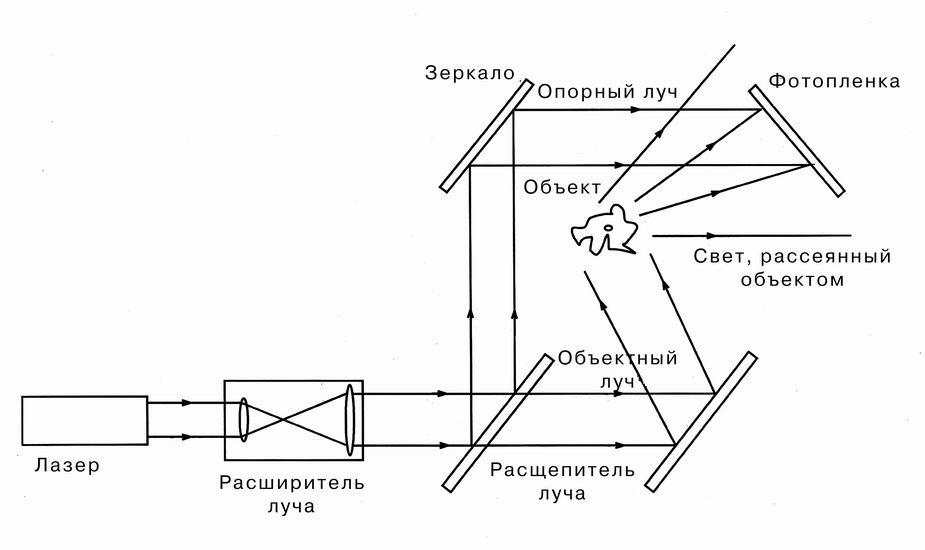

Построить схему, рассмотреть процесс записи голограммы.

В этом

процессе на фотоматериале (например,

фотопленке) записывается и фиксируется

сложная интерференционная картина,

которая создается наложением

(взаимодействием) двух световых волн -

базовой (опорной) монохроматической

волны и вторичной волны, отраженной или

рассеянной объектом. Запись голограммы

происходит по схеме, представленной на

рис.1.

Монохроматический когерентный лазерный луч расширяется коллиматором и далее делится расщепителем на два луча. Один (опорный) луч отражается от зеркала и направляется непосредственно на фотопленку. Другой (объектный) луч направляется соответствующим зеркалом на объект, отражается от него и воспринимается (регистрируется) фотопленкой. Именно этот (отраженный, рассеянный) луч несет разнообразную изобразительную информацию об объемных (трехмерных) параметрах и характеристиках (размерах, поверхности, контуре, неровностях, прозрачности) объекта. Такой луч по существу создает объемный образ объекта, который человек может видеть и наблюдать непосредственно (естественным зрением).

Световые волны опорного и рассеянного объектного лучей создают на поверхности фотопленки интерференционную картину, состоящую из множества пятен, форма и интенсивность которых зависят от амплитуды и фазы падающих и взаимодействующих световых волн. Фотопленка экспонируется и затем проявляется по стандартным рецептам. Полученная (проявленная) пленка является голограммой, сохраняющей интерференционную картину регистрируемого объекта. Голограмма имеет вид туманного негатива, на котором детали объекта явно не просматриваются.

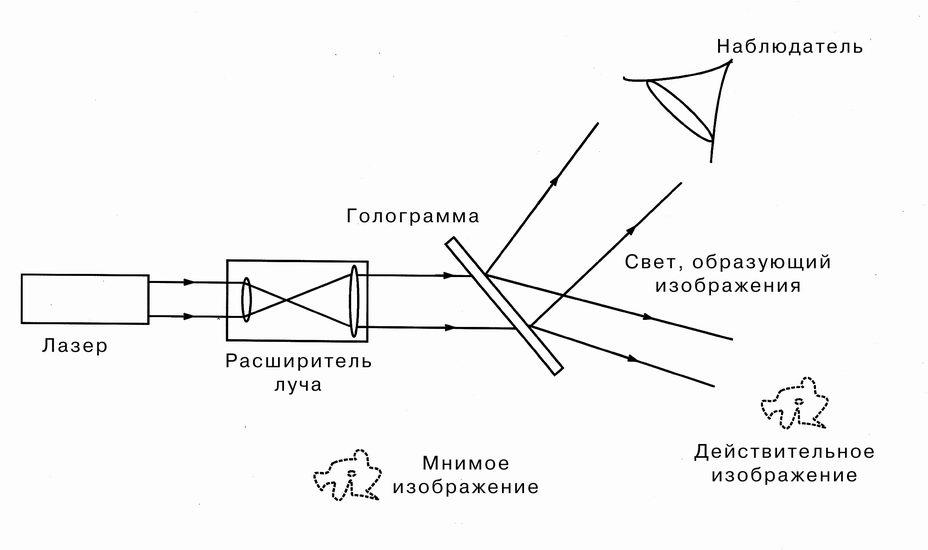

Построить схему, рассмотреть процесс восстановления (воспроизведения) голограммы.

Восстановление

объемного изображения объекта по его

голограмме (проявленной фотопленке)

осуществляется по схеме, представленной

на рис.2.

Голограмма освещается одним опорным лучом, причем сохраняются исходные условия, прежняя относительная ориентация опорного луча и фотопленки. При соблюдении указанных условий лазерного освещения голограммы из-за дифракции света возникают два изображения. Следует учитывать, что ранее, в процессе начального образования голограммы объекта, возникла определенная дифракционная картина с тесно расположенными интерференционными полосами, точный вид которых определяется трехмерной структурой объекта. При повторном освещении этой дифракционной картины по схеме (рис.2) дифрагированный свет будет иметь параметры и характеристики, заданные исходным объектом голографической съемки.

Одно из двух изображений, полученных при воспроизведении голограммы, является мнимым (рис.2), поскольку для его наблюдения требуется линза. Однако для этого достаточна естественная линза человеческого глаза и наблюдатель может видеть мнимое (но неискаженное и трехмерное) изображение объекта, рассматривая его непосредственно через голограмму.

Второе (действительное, реальное) изображение формируется в другом направлении лазерного луча, проходящего через голограмму. Это изображение можно проецировать на экран и наблюдать без промежуточной линзы. Часть воспроизводящего луча проходит через голограмму без дифракции, не изменяя направления. Заметной практической ценности этот недифрагированный луч не представляет.

Рассмотренные схемы записи (рис.1) и воспроизведения (рис.2) голограммы, предложенные Э.Лейтом и Дж.Упатниексом, относятся к разряду оптимальных (технически совершенных). В этих схемах используется внеосевая геометрия, в которой опорный и объектный лучи падают на фотопленку под углом друг к другу. Поэтому при воспроизведении голограммы реальное и мнимое изображения оказываются по разные стороны опорного луча, что существенно облегчает раздельное наблюдение изображений.