pylnev_v_v_red_chastnaya_selekciya_polevyh_kultur

.pdf

8.2. МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Морфологические признаки. Корневая система риса мочковатая.

Она отличается от корневых систем других злаков наличием˝ воздухоносных полостей и малым количеством корневых волоск˝ов.

Стебель — соломина с полыми междоузлиями, толщиной 3...5 мм˝

и высотой от 50 см до 2 м и даже до 3...6 м (у глубоководных форм). Меньшей высотой отличаются обычно разновидности японского подвида. Стебель может иметь от 10 до 20 узлов, 2/3 из

них расположены у основания соломины, образуя узел кущени˝я, в

котором обычно развивается от 2 до 5 продуктивных побегов. Лист состоит из влагалища, узкой листовой пластинки длино˝й

20...25 см, с язычком в виде острого треугольника и серповидных˝ ушек, охватывающих стебель. В отличие от других злаков у ри˝са

имеется два последовательных колеоптильных листа. Первы˝й — настоящий, бесхлорофилльный колеоптиль, второй — зелен˝ый

или первый лист без пластинки — шило.

Соцветие — метелка длиной от 10 до 30 см и числом колос-

ков от 20 до 300. Колоски имеют небольшие верхнюю и нижнюю колосковые чешуи ланцетной формы, их длина обычно

равна 1/3...1/2 длины цветковых чешуй. Метелки бывают прямо-

стоячие, поникшие и промежуточные. Колоски одноцветковые˝, длиной 2...15 мм, расположены на веточках второго порядка.

Цветок состоит из двух широких цветковых чешуй с остью (у остистых форм), окрашенных в красный, желтый или бурый цвет˝,

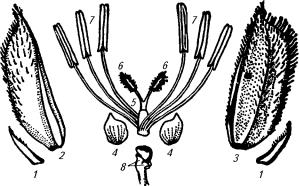

двух околоцветковых пленок — лодикул, шести тычинок и пе˝стика с двумя перистыми рыльцами (рис. 8.2).

Рис. 8.2. Части колоска риса:

1 — колосковые чешуи; 2 — верхняя цветковая чешуя; 3 — нижняя цветковая чешуя; 4 — лодикулы; 5 — завязь; 6 — рыльца; 7 — тычинки; 8 — рудиментарные колосковые чешуи

171

Плод — зерновка, которая после обмолота остается в цветк˝овых

пленках, хотя и не срастается с ними.

Биологические особенности. Рис — типичный гигрофит. Культура риса возможна только при орошении или большом количест˝ве осадков. Прорастание семян риса начинается при температу˝ре по-

чвы 10...16 °С. Полевая всхожесть семян риса значительно ниже, чем у всех других злаковых культур. Наиболее благоприятна˝я тем-

пература для роста и развития в течение вегетации 24...27 °С. П˝ри 12 °С растения прекращают рост, а при небольших заморозках˝

гибнут. Наилучшие почвы для риса — тяжелые дельтовые, пот˝ери

оросительной влаги на которых невелики.

Рис потребляет значительное количество питательных вещ˝еств, поэтому он очень чувствителен к их недостатку в почве. При˝ этом

азота он поглощает вдвое больше, чем других элементов мине-

рального питания.

Биология цветения и оплодотворения. В пределах вида Î. sativa L.

имеются сорта с открытым и закрытым типами цветения. Рис ˝— самоопыляющееся растение, перекрестное опыление не прев˝ыша-

ет 1...2 %. В нашей стране большинство сортов цветет открыто. Закрытое цветение наблюдается только при неблагоприятн˝ых ус-

ловиях. В условиях Кубани при температуре 22...23 °С цветение растений начинается в 9...10 ч утра. При понижении температур˝ы

до 19...20 °С оно отодвигается на более жаркие часы дня. Большинство цветков остаются открытыми до 14...15 ч. Метелка цвете˝т

7...8 дней, наиболее интенсивное раскрывание цветков на ней на-

блюдается на 2...3-й день от начала цветения.

Цветок раскрывается, когда тычинки выдвинутся до половин˝ы и более длины цветковых чешуй. Опыление цветка происходит˝ в

момент его раскрытия (в течение 1...3 мин), пыльники лопаются˝ и

пыльца попадает на рыльце. Наружу пыльники выходят почти ˝пу-

стые. Цветки остаются открытыми от 45 мин до 2,5 ч. Дифференциация зародыша начинается на 5...7-й день и завершается на 11...12-й день. Однако размеры и масса зародыша достигают конечной величины только на 27-й день после оплодотворения.

8.3. ГЕНЕТИКА

Ðîä Îrózà включает виды c числом хромосом 2n = 24 è 2n = 48. Îñ-

новное число (õ) равно 12. У культурных видов Î. sàtivà è Î. glaberrima

2n = 24. Описаны кариотипы большинства видов риса. Все хромосомы Î. sativa изучены довольно детально.

Установлены геномы видов рода Îrózà: геном ÀÀ — Î. ðårånnis,

Î. sàtivà; ÀgÀg — Î. glaberrima, Î. breviligulata, Î. starfii; ÑÑ — Î. îfficinalis; ÂÂÑÑ — Î. minuta, Î. åiñhingerii; ÑÑDD — O. latifolia,

O.àltà, Î. ðàràguaiensis; ÅÅ — Î. àustraliensis; FF — O. brachóànthà.

Âнастоящее время у риса открыто и описано 450 генов и их

172

аллелей, которые определяют проявление более 50 признаков˝.

Многие признаки контролируются полигенными системами. В˝се известные и описанные гены систематизированы или раздел˝ены Т. Т. Чангом и В. А. Дзюбой по характеру генетического и фе˝нотипического проявления на 11 групп. Для селекции представляе˝т

интерес вполне определенная группа генов, ответственных˝ за проявление наиболее важных хозяйственно ценных признаков

(òàáë. 8.1).

8.1.Наследование морфологических, физиологических

èбиохимических признаков риса

Чувствительность |

Наличие |

Отсутствие |

Se—se |

к фотопериоду |

|

|

|

Стебель: высота |

Высокий |

Карликовый |

Ò—t, Dw—dw, Sm—sm, D—d |

|

|

|

(1—8), Ìd—md |

Стебель: прочность |

Прочный |

Ломкий |

Bc—bc, D5—d5 |

Стебель: склонность |

Полегающий |

Прямостоячий Ld—ld, Er—er |

|

к полеганию |

|

|

|

Лигула (язычок) |

Наличие |

Отсутствие |

Lg—lg |

Кустистость |

Низкая |

Высокая |

Òi—ti |

Опушение цветковых Наличие |

Отсутствие |

Lh—lh |

|

чешуй, листьев и вла- |

|

|

|

галища |

|

|

|

Метелка: строение |

Рыхлая |

Плотная |

Dn—dn, Lp—lp, Lx—lx |

Остистость — без- |

Остистость |

Безостость |

Àn1—an1, Àn2—an2, Àn3—an3 |

остость |

|

|

|

Осыпание колосков |

Наличие |

Отсутствие |

Sh1—sh1, Sh2—sh2 |

Зерновка: форма |

Округлая |

Удлиненная |

Lk—lk |

Колосковые чешуи |

Редуцирован- |

Удлиненные |

G—g |

|

íûå |

|

|

Перикарп: окраска |

Окрашенный |

Неокрашен- |

Ðrp—prp (розовый), Rc—rc |

|

|

íûé |

(коричневый), Rd—rd (êðàñ- |

|

|

|

ный), гены-ингибиторы |

|

|

|

I—Prp; I—Rc; I—Rd |

Содержание белка |

Низкое |

Высокое |

Hp—hp |

Cодержание амилозы Высокое |

Низкое |

Àe—ae |

|

Эндосперм |

Стекловидный |

Мучнистый |

Wx—wx |

Мужская стериль- |

Отсутствие |

Наличие |

Ms—ms |

ность |

|

|

|

Продолжительность периода вегетации контролируется че-˝ тырьмя — шестью аллелями гена Ef; время наступления фазы цветения — геном F1, который влияет на развитие риса в период от залива растений до их созревания, а также геном Se, ответственным за чувствительность к фотопериоду. Установлено, что у˝ сор-

тов с периодом вегетации 100...110 дней в генотипе присутствуют˝

173

четыре доминантных аллеля гена Ef, 115...120 äíåé — ïÿòü àëëå-

лей, а у позднеспелых сортов (125 дней) — шесть аллелей (Ef1...

Ef6). В большинстве случаев наблюдается неполное доминирова˝- ние короткого периода вегетации.

Устойчивость к пирикуляриозу контролируется генами Ði1,

Pi2, Ði3, обладающими разной степенью доминантности. Устой- чивость к бактериальному ожогу (эта болезнь распростране˝на в

тропических районах Азии) обусловлена присутствием в ген˝отипе рецессивных (õà-k, õà5, õà8) и доминантных (Õa1, Õa2) генов.

В селекционной практике широко используется генная мужс˝-

кая стерильность. Проявление этого признака контролируе˝т рецессивный ген ms.

У риса установлено 12 групп сцепления и составлена его гене˝-

тическая карта.

8.4. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ

Во всех рисосеющих странах разработаны национальные сел˝екционные программы. Они во многом различны, но все предусма˝т-

ривают создание сортов высокопродуктивных, экологическ˝и пла-

стичных, иммунных, с высоким качеством зерна.

Например, Международный институт риса на Филиппинах за-

нимается созданием сортов для стран тропического климат˝а. Эти сорта должны быть полукарликового типа, с высокой отзывчи˝вос-

тью на азотные удобрения, широким диапазоном устойчивост˝и к болезням и вредителям, засухе, глубокому затоплению, низк˝им

температурам, с повышенным содержанием белка в зерне (9...10 %˝). В России посевы риса размещают в основном на засоленных, з˝а-

болоченных и подтопляемых землях, малопригодных для возд˝елы-

вания других культур. Селекционные программы, разработан˝ные во ВНИИ риса и Приморском НИИСХ, предусматривают создание˝ сортов, предназначенных для трех регионов рисосеяния (Се˝вероКавказского, Нижневолжского и Дальневосточного) и сочета˝ющих широкую агроэкологическую адаптивность со стабильной у˝рожайностью и высоким качеством зерна. Растения таких сортов д˝олжны обладать способностью к усвоению повышенных доз азотных˝ удоб-

рений, устойчивостью к полеганию, осыпанию, болезням и вре˝ди-

телям, удлиненной зерновкой и выходом крупы 71...73 %.

Селекция на урожайность. Значительное повышение урожайно-

сти риса произошло в 60—70-е годы ХХ в., когда в Международном институте риса (Филиппины) был создан уникальный сорт˝

IR-8, который совершил «зеленую революцию» в рисоводстве. Од˝- новременно в России были созданы интенсивные короткосте˝бельные сорта Старт и Спальчик. Благодаря выращиванию высокои˝н- тенсивных сортов урожайность во многих странах возросла˝ на 40 %, а сбор зерна — на 60 %.

174

Урожайность определяется сложным комплексом признаков ˝и

биологических свойств, и в конечном итоге она складываетс˝я из трех элементов:

∙густота стояния (число растений на единице площади);

∙продуктивная кустистость;

∙продуктивность одной метелки.

Густота стояния зависит от способности семян энергично п˝ро-

растать при пониженных температурах. Для северных районо˝в рисосеяния важно создавать сорта с меньшей требовательнос˝тью к

теплу в начальный период вегетации.

Скороспелые и среднеспелые сорта должны иметь два-три про˝- дуктивных побега. Гораздо эффективнее повышать урожайно˝сть за счет густоты стояния растений, а не продуктивной кусти˝стости.

Для получения урожайности 6 т/га к началу уборки на 1 м2 должно

быть не менее 500...600 стеблей.

Продуктивность метелки зависит от ее длины, плотности, оз˝ер-

ненности и массы 1000 зерен. Предпочтение отдается более кор˝отким и плотным метелкам. Доля зерна в ней около 90 %, поэтому

можно вести отбор по массе метелки, обращая внимание на кр˝упность и форму зерна.

Потенциальная урожайность риса может быть реализована только при выращивании его на почвах с достаточной обеспе˝чен-

ностью азотом. Следует создавать сорта с повышенной отзыв˝чивостью на внесение удобрений.

Селекция на продолжительность вегетационного периода. Â ñå-

верных районах рисосеяния длина вегетационного периода˝ нередко определяет не только величину урожая, но и возможность˝ получения его вообще. Для Северного Кавказа, Нижней Волги и

Дальнего Востока необходимы скороспелые (100...109 дней) и

среднеспелые (110...125 дней) сорта.

Проблема сокращения вегетационного периода особенно сложна при сохранении продуктивности. Сочетать эти два пр˝и- знака в одном сорте очень трудно, но эта задача вполне разр˝ешима. Разорвать эту генетическую и физиологическую связь во˝зможно экспериментальным путем, осуществляя скрещивания спе˝циально подобранных исходных форм.

Селекция на устойчивость к полеганию. Реализация потенциаль-

ной продуктивности у высокоурожайных сортов риса происх˝одит

на повышенных фонах минерального питания. Однако у традиц˝и-

онных сортов с высоким стеблем этот процесс лимитируется˝ поле-

ганием растений, приводящим к снижению их продуктивности˝, по-

терям урожая зерна и снижению его качества. Например, на Фи˝- липпинах полегание приводит к уменьшению урожая на 50 % в су˝- хой сезон и на 80 % в дождливый. Поэтому устойчивость к полеганию признается обязательным признаком для риса во˝ всех странах как с широко применяемой механизацией, так и с руч˝ной

уборкой.

175

У риса преобладает прикорневое полегание. Это связано с е˝го

возделыванием на полях, затопленных водой. Оно может наст˝упить в любое время после цветения, но чаще всего происходит в фа˝зе мо- лочно-восковой спелости зерна, когда биомасса растений до˝стигает максимума. Наибольшие потери отмечены при раннем полеган˝ии

(в фазе цветения). Полегание вызывается комплексом одновр˝еменно действующих факторов. Основной из них — мощность надзе˝м-

ной массы посева, зависящая от высоты и густоты стояния ра˝стений, определяемых сортом и уровнем азотного питания.

Первые низкорослые формы, привлеченные в скрещивания

отечественными селекционерами, — карликовый образец Ан˝ао (ВИР 4512, Португалия) и Новый карлик ВИР 4984, выделенный из сортообразца Кызыл, названный мутантом Шиловского. Пос˝-

ледний в отличие от типичных карликов, сочетавших мелкие ˝лис-

тья и мелкое зерно, имел листья среднерослого растения и з˝ерно средней крупности. Благодаря этому его использование даж˝е в

простых скрещиваниях позволяет выделить из популяции ра˝стения желаемых параметров.

В 1980 г. на Кубани были районированы первые сорта нового типа: скороспелый сорт Старт и среднеспелый сорт Спальчик˝.

Они обладали высокой урожайностью, но отличались низкоро˝слостью (80 см) и поэтому предъявляли повышенные требования к˝

планировке чеков. У созданных позже сортов Солнечный и Же˝м- чужный высота стебля составляла 90...100 см, но они медленно

преодолевали слой воды в фазе всходов. Это создавало труд˝ности

при выращивании по безгербицидной технологии. Проблема б˝ыла успешно решена во ВНИИ риса, где были созданы первый отече˝- ственный короткостебельный сорт Лиман, который уже не име˝л

этого нежелательного свойства, а затем целая серия сортов˝ подоб-

ного типа: Славянец, Регул и др.

Селекция на холодостойкость. Проблема повышения холодостойкости риса актуальна не только для стран северного ри˝соводства. В странах, которые выращивают рис два сезона, также нужны сорта с повышенной холодостойкостью. Японские уче- ные показали, что если во время цветения в течение 2...4 дней температура не превышает 12 °С, у риса нарушается ход мейоз˝а и прекращается развитие пыльников. Использование для орош˝ения

холодной артезианской или речной воды также отрицательн˝о ска-

зывается на продуктивности растений.

Самый распространенный метод оценки на холодостойкость˝ —

проращивание семян при пониженных температурах (10 °С) в ˝ла-

боратории или в климакамерах. Для выявления форм, устойчи˝вых к пониженным температурам в фазе цветения, растения в этот период выдерживают при 12 °С.

Селекция на солеустойчивость. Рис уступает по солеустойчивости многим культурам. Растения риса в условиях сильного засол˝ения

или погибают, или резко снижают свою продуктивность. При э˝том

176

нарушается развитие генеративных органов, увеличиваетс˝я пусто-

зерность, уменьшаются высота растения и площадь его листо˝вой поверхности, развивается мелкое зерно с пониженной всхожестью.

Âто же время под рис часто используют засоленные, заболо- ченные, подтопляемые земли, малопригодные для возделыван˝ия

других культур. Выращивают рис и при вторичном засолении.˝ Поэтому селекция на солеустойчивость актуальна для всех ра˝йонов

рисосеяния, даже для стран с рассадной культурой риса, где˝ его высаживают в достаточно промытую почву. Сорта для таких у˝сло-

вий возделывания должны отличаться не только солеустойч˝ивос-

тью, но и интенсивным ростом в начальные фазы развития. Селекция солеустойчивых сортов была начата во ВНИИ риса в˝

1982 г. Были выделены образцы с повышенной солеустойчивос-

тью, которые послужили исходным материалом для работы. В

этом институте был создан целый ряд солеустойчивых сорто˝в: Курчанка, Контакт, Вираж и др.

Селекция на нейтральность к фотопериоду. Рис — растение короткого дня. Продвижение его в более северные районы сопр˝о-

вождается увеличением вегетационного периода. Селекция˝ сортов риса, нейтральных к фотопериоду, составляет часть програм˝м не

только европейских стран, но и США, Индии, Мексики, так как является основой продвижения риса в более северные район˝ы. В

мировом генофонде риса имеются формы с различной фотопер˝и- одической чувствительностью, вплоть до образцов, созрева˝ющих

при непрерывном 24-часовом освещении. Нейтральная реакция˝

на фотопериод, как правило, коррелирует с низкорослостью ˝и скороспелостью.

Селекция на устойчивость к гербицидам. С 1950 г. в рисоводстве

начали применять вещества группы 2,4-Д для борьбы с сорняка-˝

ми. Первоначально их действие оценивали по величине урожа˝я

риса и степени гибели сорняков. Однако позже была установ˝лена фитотоксичность некоторых препаратов. Степень отрицате˝льного влияния гербицидов зависит от их химического состава, хар˝актера действия, возраста растений и условий выращивания. Так, на˝ засоленных почвах детоксикация основного количества преп˝арата в растительных тканях начинается позднее, чем на незасолен˝ных. Существует сортовая вариабельность и групповая реакция˝ на гер-

бициды: скороспелые сорта более чувствительны к ним, чем п˝о-

зднеспелые. В связи с этим во всех рисосеющих странах, в том˝

числе и в России, были начаты работы по созданию сортов с по˝-

вышенной устойчивостью к гербицидам.

Âпоследнее время в нашей стране в связи с дороговизной ге˝р- бицидов и установлением в районах рисосеяния природоохр˝анных зон получила распространение экологически безопасн˝ая технология выращивания риса, в системе которой борьбу с прос˝овидными сорняками осуществляют с помощью глубокого слоя вод˝ы

(12...15 см), создаваемого сразу после посева этой культуры на г˝лу-

177

бину не более 1 см. Установлено, что устойчивость сортов к п˝осто-

янному и глубокому затоплению достаточно тесно связана с˝ интенсивностью роста колеоптилей и скоростью прорастания˝ семян. Хорошо преодолевают слой воды такие сорта, как Лиман, Контакт, Регул, Изумруд и др.

Селекция на качество зерна. Современные сорта риса должны обладать не только высокой урожайностью, но и высоким кач˝е-

ством зерна. Оценивают следующие показатели: химический с˝о- став зерна, пленчатость и форму зерновки, массу 1000 зерен, сте˝к-

ловидность и трещиноватость эндосперма, выход крупы и цел˝ого

ядра, кулинарные достоинства каши.

Для всех рисосеющих регионов России традиционны округло˝- зерные сорта риса японского подвида с индексом зерна 1,6...2,0,

которые отличаются прекрасными вкусовыми качествами кр˝упы.

Как правило, они более урожайные и скороспелые. Масса 1000 зерен у них составляет 28...32 г. В качестве примера можно привес˝ти

сорта Благодарный, Раздольный, Контакт и др.

Однако на мировом рынке более высоко ценятся сорта с удли˝-

ненной формой зерновки и стекловидным эндоспермом. Из оте˝- чественных сортов к этой группе относятся Изумруд, Серпан˝тин,

Фонтан, Ханкайский 52 и Ханкайский 459 (индекс зерна 2,8...3,4). При благоприятных условиях вегетации высокая стекловид˝-

ность зерна характерна для сортов Дальневосточный, Курча˝нка, Рапан, Регул, Спринт с округлой формой зерновки.

У отечественных сортов риса пленчатость варьирует от 16 до˝

22 %. У лучших сортов низкая пленчатость (16...18 %). Повышенное содержание пленок у сортов с длинной и продолговатой ˝формой зерновки связано с геометрической формой их поверхно˝сти.

Поэтому у них выход крупы, составляющий 66...68 %, на 2...5 %

ниже, чем у округлозерных сортов, у которых этот показател˝ь ра-

âåí 70...71 %.

К важным технологическим показателям относится трещино˝ватость — процентное содержание в образце зерен с одной ил˝и более трещинами в эндосперме, проникающими на разную глубину яд˝ра. Нарушение микроструктуры эндосперма влияет на устойчив˝ость к механическому разрушению при переработке и сказывается˝ на выходе целого ядра. Как правило, у округлозерных сортов выхо˝д цело-

го ядра более высокий (85...95 %), чем у длиннозерных (80...85 %).

Для создания сортов риса с высоким качеством зерна в скре˝-

щивания включают сорта индийского подвида. Сдерживающий˝

фактор при этом — высокая стерильность гибридов, котору˝ю мож-

но снизить путем использования фотопериодически нейтра˝льных и скороспелых сортов.

Сорта риса сильно различаются между собой по физико-хими-˝ ческим свойствам зерна. Длиннозерные сорта характеризую˝тся высоким содержанием амилозы в крахмале (23...27 %), а коротко -

и среднезерные — гораздо меньшим (15...21 %).

178

Химический состав зерновки варьирует в широких пределах˝.

Мука из наружных слоев может содержать до 20 % белка, тогда как шлифованная крупа — только 8 %. Невысокое содержание белка в крупе снижает ее питательную и биологическую цен-˝ ность. В то же время установлено, что с увеличением содержа˝ния

белка в зерне уменьшается усвояемость риса, ухудшаются цв˝ет и вкус каши, снижается продуктивность растений. Однако суще˝-

ствует мнение, что вполне реально повысить содержание бел˝ка в зерне на 25 % без снижения урожайности высокопродуктивных˝

сортов.

Селекция на устойчивость к болезням и вредителям. Наиболее вредоносные болезни риса — бактериальный ожог, пирикул˝яриоз, тунгро (вирусное заболевание, переносимое цикадками).

ÂРоссии рис меньше поражается болезнями, чем в странах

Юго-Восточной Азии. Это объясняется, отчасти, небольшим пе˝- риодом возделывания культуры, суровостью климатических˝ усло-

вий и отсутствием видового разнообразия риса. Наиболее оп˝асной болезнью риса остается пирикуляриоз.

Âселекции отбор устойчивых форм проводят на искусственн˝ом инфекционном фоне, который создают путем заражения расте˝ний

суспензией конидий гриба. Для усиления проявления пирику˝ля-

риоза применяют высокие дозы азотных удобрений (240 кг на

1 га). С использованием этого метода во ВНИИ риса были созд˝а- ны устойчивые к пирикуляриозу сорта Спальчик, Славянец, Ра-

пан, Боярин, Раздольный и др., а в Приморском НИИСХ — сорта

Ханкайский 429 и Ханкайский 52.

Селекцию на устойчивость к нематодам и насекомым-вредите˝- лям вести гораздо сложнее, чем на устойчивость к болезням˝, но

некоторые успехи в этом направлении достигнуты. Сорт Лима˝н

устойчив к обыкновенной злаковой тле и среднеустойчив к н˝ема-

òîäå.

8.5. ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ

Всего в мире насчитывают более 120 тыс. образцов риса. Самое˝ крупное хранилище генофонда риса — Международный инсти˝тут риса (IRRI), в котором хранят дубликаты большинства нацио-

нальных коллекций. Ежегодно центр зародышевой плазмы при˝

IRRI высылает в разные страны до 50 тыс. образцов семян.

Селекционеры нашей страны используют в своей работе глав˝-

ным образом образцы коллекции ВИР. В 1925 г. она насчитывала всего 400, а теперь — более 5000 образцов. Лучшие ее образцы

вошли в состав рабочей коллекции ВНИИ риса.

В селекции на скороспелость большую ценность представля˝ют скороспелые сорта Японии, Китая, Италии, бывшей Югославии˝, Греции, отечественные сорта и мутантные формы. Их вегетац˝ионный период составляет 90...110 дней.

179

Для создания короткостебельных сортов можно использова˝ть об-

разцы из Италии, Португалии, Японии, Китая; сорта Междунаро˝д- ного института риса (IR-8, IR-15, IR-22), а также мутантные карликовые и полукарликовые формы, возникшие спонтанно (мутан˝т Шиловского) или в результате применения химических мутаг˝енов.

Сорта Дальнего Востока, Японии, Кореи, Северного Китая характеризуются коротким вегетационным периодом, при этом˝ они

фотопериодически нейтральны, обладают сильным кущением˝, устойчивостью колосков к осыпанию, стекловидными зерновка˝ми

средней крупности, устойчивостью к пониженным температу˝рам

èслабой поражаемостью пирикуляриозом.

Âкачестве доноров устойчивости к этой болезни могут служ˝ить местные сорта из Южного Азербайджана, сорта из Италии, Япо˝-

нии, с Филиппин, а также отечественные сорта.

Крупнозерность характерна для многих европейских и лати˝ноамериканских сортов, у которых масса 1000 зерен составляет

31...35 г, но они, как правило, позднеспелые. Высокая стекловидность свойственна многим образцам из Кореи, Японии, Китая˝,

однако они в основном мелкозерные (масса 1000 зерен 26...27 г). Сорта китайско-японского подвида более отзывчивы на вы-

сокие дозы азотных удобрений. Донорами длинного зерна слу˝- жат зарубежные сорта индийского подвида и отечественные˝

длиннозерные сорта, такие, как Изумруд, Ханкайский 429, Ханкайский 52.

Многие высокопродуктивные сорта полукарликового типа,

культивируемые в странах Юго-Восточной Азии, обладают генетической устойчивостью к разнообразным болезням и насек˝о- мым-вредителям.

Âселекционную работу вовлекают дикие формы риса. Напри-

ìåð, Î. nivarra генетически устойчив к вирусам, задерживающим

рост растений, Î. coarctata выдерживает засоление почвы до 4...5 %, нормально развивается при 3 %, тогда как обычные сорта угнетаются при концентрации солей 0,75 %.

8.6. МЕТОДЫ СЕЛЕКЦИИ

Промышленное возделывание риса на Кубани началось с

1931 г. Для научного обеспечения отрасли была создана Всесою˝з-

ная центральная станция рисового хозяйства, на базе котор˝ой поз-

же был организован Всероссийский научно-исследовательс˝кий институт риса (ВНИИ риса). Возникла необходимость подбора˝

сортов, приспособленных к условиям северного рисоводств˝а, а также создания новых. На Кубань было завезено 600 сортообраз˝- цов риса из коллекции ВИР. Это были формы из Средней Азии, Закавказья, Южной Европы, а также сортообразцы из Японии, Китая и Кореи.

180