- •«Ярославская государственная медицинская академия

- •Содержание учебно-методического комплекса

- •Министерство здравоохранения Российской Федерации

- •Введение

- •Пояснительная записка.

- •Непрерывное последипломное профессиональное образование по специальности «анестезиология-реаниматология»

- •Консультирование

- •Повышение_квалификации и_подготовка кадров

- •Врач анестезиолог-реаниматолог Первая квалификационная категория

- •Социальная гигиена и организация здравоохранения

- •По специальности

- •Консультирование

- •Повышение квалификации и подготовка кадров

- •Врач анестезиолог-реаниматолог Вторая квалификационная категория

- •Социальная гигиенами организация здравоохранения

- •По специальности

- •Перечень практических навыков по специальности анестезиология-реаниматология

- •Методические рекомендации по преподаванию специальности анестезиология-реаниматология

- •2. Сроки освоения программ послевузовской профессиональной подготовки.

- •Пластическая хирургия

- •Учебная программа

- •Фармакология

- •Анатомия

- •Биохимия

- •Математика

- •Классификация, рестриктивные нейрологические

- •Сердечно-сосудистая система

- •Премедикация

- •Микроклимат операционной

- •Обеспечение проходимости дыхательных путей

- •Приобретенные пороки сердца и гипертрофическая кардиомиопатия

- •Оценка функции почек

- •Реанимация и интенсивная терапия

- •Принципы лечения кровотечения в послеоперационном периоде.

- •4.1 Кардио - и торакальная хирургия.

- •4.2 В других областях хирургии.

- •Модуль 8 Достижения современной анестезиологии и реаниматологии (интенсивной терапии)

- •Организационные и юридические основы службы анестезиологии. Этические и деонтологические аспекты.

- •Модуль 9 Нарушение гомеостаза и их коррекция во время операции и анестезии.

- •Приложение

- •« Анестезиология и реаниматология».

- •Часть 1: Выбор средств и методов анестезии. Часть 2:

- •Государственного стандарта послевузовской

- •Профессиональной подготовки специалистов с

- •Высшим медицинским образованием

- •2. Предшествующим уровнем образования для послевузовской

- •3. Общие требования к стандартам послевузовской профессиональной подготовки специалистов с высшим медицинским образованием.

- •4. Требования к обязательному минимуму содержания стандартов послевузовской профессиональной подготовки специалистов с высшим медицинским образованием.***

- •9. Требования к уровню профессиональной подготовленности

- •10.Требования к государственной итоговой аттестации.

- •П о л о ж е н и е

- •1. Общие положения.

- •2. Структура, состав и содержание умк.

- •3. Порядок рассмотрения и утверждения умк.

- •Положение

- •Текущий и рубежный контроль учебных достижений

- •Промежуточная аттестация

- •Министерство здравоохранения

- •Программа первичной специализации (интернатуры) по специальности "анестезиолог-реаниматолог"

- •Общие вопросы анестезиологии

- •Изменения функции жизненно важных органов и систем во время анестезии и операции

- •Частная анестезиология (выбор метода обезболивания при различных оперативных вмешательствах)

- •Общие вопросы реаниматологии и интенсивной терапии

- •Клиническая реаниматология

- •Перечень практических навыков,

- •Раздел 02. Общее обезболивание

- •02 00 00 Общее обезболивание

- •Раздел 03. Местная анестезия

- •03 00 00 Местная анестезия

- •Раздел 04. Терминальные состояния и реанимация (оживление)

- •04 00 00 Терминальные состояния и реанимация (оживление)

- •Раздел 05. Интенсивная терапия при неотложных состояниях

- •05 00 00 Интенсивная терапия при неотложных состояниях

- •05 07 00 Острая почечная и печеночная недостаточность

- •06 00 00 Интенсивная терапия неосложненного и осложненного послеоперационного периода

- •Перечень обязательных практических навыков

- •Учебный план сертификационного (аттестационного) цикла по специальности «Анестезиология и реаниматология»

- •Учебный план цикла общего усовершенствования по специальности «Анестезиология и реаниматология» (04.01.03).

- •Учебный план Цикла общего усовершенствования « Вопросы анестезиологии и реаниматологии»

- •2006 Г.

- •Рабочий план Цикла общего усовершенствования « Вопросы анестезиологии и реаниматологии»

- •Учебный план Цикла общего усовершенствования « Вопросы анестезиологии и реаниматологии»

- •2006 Г.

- •Рабочий план Цикла общего усовершенствования « Вопросы анестезиологии и реаниматологии»

- •2006 Г.

- •Учебный план Цикла общего усовершенствования «Вопросы анестезиологии и реаниматологии»

- •2006 Г.

- •Рабочий план Цикла общего усовершенствования «Вопросы анестезиологии и реаниматологии»

- •2006 Г.

- •Учебный план Цикла профессиональной переподготовки по специальности «Анестезиология и реаниматология»

- •2006 Г.

- •Рабочий план Цикла профессиональной переподготовки по специальности «Анестезиология и реаниматология»

- •2006 Г.

- •Учебный план Цикла сертификационного усовершенствования « Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии»

- •2006 Г.

- •Рабочий план Цикла сертификационного усовершенствования « Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии»

- •2006 Г.

- •Ярославская государственная медицинская академия

- •Учебно тематический план

- •«Парентеральное и энтеральное питание и основы инфузионной терапии»

- •2006 Г.

- •Список литературы

- •Периодические издания

- •Ярославская государственная медицинская академия

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Тезисное изложение темы

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •Ярославская государственная медицинская академия

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Тезисное изложение темы

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Тезисное изложение темы

- •Ф.К. В/в анестетиков

- •Фд в/в анестетиков

- •Барбитураты

- •Этомидат

- •Пропофол

- •Кетамин

- •Бензодиазепины

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Тезисное изложение темы

- •Осмотическое состояние крови

- •Дискалиемии

- •Требования к инфузионной терапии к

- •Дисмагнеземии основные функции Mg

- •Причины общего или местного дефицита Mg

- •Клинические проявления дефицита Mg

- •Клинические эффекты терапии Mg

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Тезисное изложение темы

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Тезисное изложение темы

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Тезисное изложение темы Методика пункции и катетеризации ,периферических и центральных вен

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Тезисное изложение темы

- •Болевого синдрома у онкологических больных

- •Синдрома у онкологических больных

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Тезисное изложение темы

- •Ит тяжелой чмт

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Вопосы тестового контроля

- •Эталоны ответов

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Вопосы тестового контроля

- •Эталоны ответов

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Вопосы тестового контроля

- •Эталоны ответов

- •Вопросы для закрепления темы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Тезисное изложение темы

- •I введение

- •II физиологические изменения при беременности

- •III обезболивание родов

- •IV Анестезия при плановом кесаревом сечении.

- •Регионарная анестезия

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •К концу занятия слушатели должны продемонстрировать:

- •Оснащение практического занятия:

- •Вопосы тестового контроля

- •Эталоны ответов

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Тезисное изложение темы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Тезисное изложение темы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Вопосы тестового контроля

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Тезисное изложение темы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Вопосы тестового контроля

- •Эталоны ответов

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение занятия:

- •Вопосы тестового контроля

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение теоретического занятия:

- •Тезисное изложение темы

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •«Ярославская государственная медицинская академия»

- •Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом фпдо

- •Методическая разработка преподавателя

- •П л а н з а н я т и я

- •Оснащение занятия:

- •Вопосы тестового контроля

- •Эталоны ответов

- •Вопросы для закрепления темы

- •Список литературы

- •Список прикладных компьютерных программ

- •Квалификационный экзамен Раздел «Фундаментальные основы специальности»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Фундаментальные основы специальности»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Фундаментальные основы специальности»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Фундаментальные основы специальности»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Фундаментальные основы специальности»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Фундаментальные основы специальности»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Фундаментальные основы специальности»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Клиническая анестезиология»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Клиническая анестезиология»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Клиническая анестезиология»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Клиническая анестезиология»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Клиническая анестезиология»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Клиническая анестезиология»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Клиническая анестезиология»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Клиническая реаниматология»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Клиническая реаниматология»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Клиническая реаниматология»

- •Квалификационный экзамен Раздел «Клиническая реаниматология»

- •"Клинические случаи в анестеЗиологии"

- •Рид а.П., Каплан Дж.А.

- •Перевод с английского –м. Медицина, 1995 г.

- •Ситуационные задачи.

- •Вопросы к контрольно – семинарским занятиям «Анестезия в плановой абдоминальной хирургии»

- •«Анестезия в экстренной абдоминальной хирургии»

- •«Наркозно – дыхательная аппаратура»

- •Особенности анестезии при сопутствующем сахарном диабете

- •«Анестезия при эндоскопических операциях. Амбулаторная анестезия. Анестезия в стоматологии и оториноларингологии»

- •«Ит в послеоперационном периоде»

- •«Искусственная вентиляция легких в реаниматологии»

- •«Острые отравления и методы детоксикации»

- •«Осложнения катетеризации центральных вен.»

- •«Плановая анестезиология»

- •«Экстренная анестезиология»

- •«Методы реаниматологии».

- •«Интенсивная терапия»

Тезисное изложение темы

Введение

Респираторный дистресс синдром взрослых (РДСВ) был описан Ashbaugh et al. в 1967 году как клинический синдром, состоящий из одышки, тахипноэ, рефрактерного к кислородотерапии цианоза, потери комплайнса легких и диффузной инфильтрации, видимой на рентгенограмме грудной клетки. С того времени было предпринято множество попыток дать лучшее определение синдрома в целях исследований, эпидемиологии или индивидуального лечения больных. Американско-Европейская согласительная конференция по РДСВ рекомендовала использовать следующие критерии:

•острое начало;

•отношение напряжения кислорода в артериальной крови (РаО2) к фракции кислорода во вдыхаемом воздухе (FiO2)<200 mm Hg, не взирая на уровень положительного давления в конце вдоха (ПДКВ);

•двусторонняя инфильтрация легких на фронтальной рентгенограмме грудной клетки;

•давление заклинивания в легочной артерии (ДЗЛА)<18 mm Hg

РДСВ типично развивается вторично при различных заболеваниях или факторах риска, таких как шок, сепсис, обширная травма, массивная гемотрансфузия и ожоги. Состояния легких, связанные с РДСВ, включают аспирацию желудочного содержимого, сотрясения легкого, пневмонию, радиационное облучение, ингаляцию токсичных газов или утопление. Последние исследования показывают, что случаи РДСВ встречаются с частотой 1,5 - 10,5 на 100000/год. Наше собственное изучение группы больных с РДСВ в Берлине (Германия), метрополисе с 3,4 млн жителей, показывает частоту 3,0 на 100000/год. Таким образом, РДСВ не такое уж частое заболевание, однако оно представляет значительный интерес для врачей-интенсивистов, т.к; с момента первого описания синдрома в 1967 году связано с высокой смертностью (более 50%). Частично это объясняется тем фактом, что само лечение ОРДС может способствовать дальнейшему повреждению легких и, таким образом, усиливать синдром.

Для получения нормальных газов крови часто требуется применение агрессивных режимов вентиляции с большим давлением в дыхательных путях, дыхательным объемом и высоким FiO2. Все эти факторы могут вызвать повреждение легких (баротравма, волютравма, кислородное отравление), каждый из них может запустить порочный круг, когда один режим вентиляции приводит к дальнейшему повреждению легких, которое требует еще более агрессивных режимов и, в конце концов, ведет к необратимой легочной недостаточности. Поэтому терапевтическое ведение тяжелого РДСВ должно быть направлено на уменьшение всех ятрогенных факторов, способствующих повреждению легких, таких как высокое давление в дыхательных путях, силы расслаивания альвеол, большие легочные объемы, высокую альвеолярную концентрацию кислорода. Такой подход включает в себя искусственную вентиляцию легких, контролируемую по давлению (pcCMV) с ПДКВ, допустимую гиперкапнию, независимую вентиляцию легких, изменение положения тела, дегидратацию. Если эта терапия остается безуспешной и риск дальнейшего иатрогенного повреждения нарастает, необходимо рассмотреть вопрос о вено-венозной экстракорпоральной мембранной оксигенации (в/в ЭКМО). Для улучшения легочного газообмена также можно применить ингаляции оксида азота (N0), уменьшающие агрессивность ИВЛ. Эти лечебные методы пока еще доступны только для специфических медицинских центров, и поэтому в дальнейшем рассматриваться не будут.

Темой этой лекции является обзор основных этапов ведения РДСВ.

Механическая вентиляция

Классический подход

Основной позицией в лечении больных с РДСВ в течение многих лет была механическая вентиляция с положительным давлением в конце выдоха (ПДКВ) и большим дыхательным объемом (ДО) 10-15 мл/кг веса тела. Эта форма механической вентиляции была основана на клинических исследованиях Benidixen et al., показавших, что большой ДО противодействует образованию ателектазов и таким образом обеспечивает газообмен во время вентиляции. Так как тяжелое снижение комплайнса является одной из основных находок при РДСВ, эта форма механической вентиляции часто сопровождается высоким инспираторным давлением в дыхательных путях (Рвд) и, следовательно, риском баротравмы.

Вентиляторное повреждение легких

Множество последних исследований показывают, что высокое Рвд>30-35 мбар препятствует излечению пораженных легких или даже вызывает острое повреждение легких. Dreyfus et al. на очень изящной модели на животных показали, что не только высокое Рвд как следствие большого ДО, но и сам по себе большой ДО, достигаемый вентиляцией с отрицательным давлением, может повреждать легкие. Это можно назвать по аналогии с термином "баротравма" волютравмой. При вентиляции с положительным давлением Рвд, не повреждающее легкие, должно быть ниже 30-35 мбар, что представляет примерно требуемое давление для достижения общей емкости легких (ОЕЛ) в норме. Отсюда можно заключить, что легочной объем, превышающий ОЕЛ, вызывает риск повреждения. При ОРДС ОЕЛ уменьшается и поэтому Рвд, равный 30-35 мбар, отражает много меньший объем, чем в нормальных легких. Это ведет к последовательному падению ДО, когда вентиляция больных с РДСВ идет с объемом меньше 5 мл/кг массы тела для преотвращения Рдв>30-35 мбар.

Негомогенность - концепция младенческого легкого

Gattinoni et al. показали с помощью компьютерной томографии, что у больных с РДСВ распространенность легочного повреждения не гомогенна, как иногда может показаться на рентгенограмме грудной клетки. Незаинтересованные области легкого часто могут оставаться хорошо вентилируемыми и податливыми, в то время как заинтересованные участки демонстрируют плотную инфильтрацию. В связи с этим действительно поврежденные легкие могут рассматриваться скорее как малые, чем жесткие, особенно если учесть, что вентилируемые области легких при РДСВ получают только 1/3 нормального дыхательного объема, Это и было названо концепцией младенческого легкого. В вентилируемых отделах легких может идти нормальный газообмен, они могут обладать нормальными механическими свойствами и большая часть ДО распределяется в этой легочной области. Поэтому даже малый дыхательный объем может превышать эквивалентный ОЕЛ и расширить область повреждения.

В связи с тем, что объем хорошо вентилируемых участков невозможно измерить, лучшим способом предотвратить перераздувание и повреждение альвеол может стать оценка трансальвеолярного давления, которое клинически можно оценить по давлению в конце вдоха и давлению плато.

Механическая вентиляция по давлению

Выявление баро-, волюмотравмы и неоднородности распределения уплотнения изменило концепцию ИВЛ в пользу вентиляции по давлению. И сейчас контролируемая по давлению искусственная вентиляция легких все чаще используется у больных РДСВ. В отличие от традиционных объемных режимов вентиляции, предустановленный уровень давления при pcCMV создается в виде квадратной волны.

Длительность вдоха устанавливается частотой дыхания (f) и соотношением вдоха к выдоху(I/Е). Главным преимуществом этой формы вентиляции является то, что Рвд может ограничиться в выше описанных пределах. Более того, распределение газов может улучшаться с помощью такого подхода в связи с тем, что различные участки легкого могут участвовать в вентиляции в соответствии с их собственным комплайнсом и временными константами. В литературе встречаются анекдотичные сообщения, которые указывают, что газообмен при контролируемой по давлению ИВЛ более достаточен, чем при объемной вентиляции при таком же или даже сниженном пиковом давлении на вдохе. Одним из механизмов улучшения оксигенации, вероятно, является увеличение среднего Рвд для pcCMV (при сравнении с объемными режимами особенно при использовании постоянного Потока). Однако, хотя в литературе появляются некоторые доказательства улучшения газообмена при контролируемой по давлению вентиляции и также наш собственный опыт поддерживает эту гипотезу, нет достаточно достоверных данных, подходящих для окончательного ее подтверждения.

Также как и объемная вентиляция, pcCMV может использоваться с инверсным соотношением вдоха к выдоху (pcCMV-IRV). Основным смыслом применения инверсии является то, что удлинение времени вдоха может привести к улучшению распределения внутрилегочного газа при уменьшении пикового Рвд. Механизм заключается в увеличении среднего давления на вдохе путем удлинения вдоха. Это может принести успех в улучшении газообмена, однако главным недостатком метода является излишнее укорочение времени выдоха, не обеспечивающее полного выведения газов. Конечный объем остается в легких в конце выдоха ("пойманный" воздух), что увеличивает давление в конце выдоха (ауто-ПДКВ). При объемной ИВЛ каждый следующий вдох доставляет постоянный ДО, который при таком сценарии приходится на пик "пойманного" воздуха. Как следствие, в конце следующего дыхательного цикла объем пойманного воздуха и ауто-ПДКВ увеличиваются и в конце концов давление на вдохе прогрессивно нарастает из-за постоянной доставки очередного ДО на пик увеличивающегося ауто-ПДКВ. Это может привести давление на вдохе до опасного уровня даже при использовании малых дыхательных объемов. С этой точки зрения pcCMV-инверс может рассматриваться как более безопасная форма вентиляции, т.к. при таком же неполном выдохе разница между предустановленной квадратной волной давления и ауто-ПДКВ становится прогрессивно меньшей. В соответствие с легочным комплайнсом это приводит к уменьшению дыхательного объема, что сегодня рассматривается менее опасным, чем высокий Рвд.

Наиболее современными формами механической вентиляции являются ИВЛ с двуфазным положительным давлением (BIPAP) и вентиляция с ослаблением давления (APRV). В противоположность pcCMV эти режимы позволяют больному дышать спонтанно, способствуют снижению высокого Рвд и достоверно уменьшают побочные влияние механической вентиляции на гемодина-мику и работу органов. Оба режима можно представить как систему ППД для двух различных уровней давления в дыхательных путях, которые изменяются при BIPAP регулировкой инспираторного и экспираторного времени. При APRV экспираторное время очень короткое, поэтому этот режим может рассматриваться как инверсия BIPAP. Форма кривой давления сравнима с квадратной волной pcCMV. Однако главным преимуществом этих режимов является возможность для больного дышать спонтанно в любую фазу дыхательного цикла. Таким путем предотвращаются избыточные пики давления при самостоятельном выдохе или кашле больного во время машинного вдоха и. во-вторых, в сравнении с классической SIMV отучение от вентиляции проходит проще, т.к. больной сам решает, когда ему начинать спонтанное дыхание. Хотя еще нет достаточных данных, чтобы можно было судить окончательно об этих режимах, Sydow et al. представили очень обнадеживающие результаты у 18 больных с острым повреждением легких. При использовании APRV в этом исследовании оксигенация смешанной венозной крови значительно улучшалась через 8 часов.

Минимальный легочной объем – ПДКВ

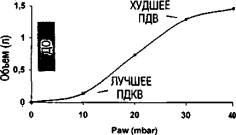

Необходимо не только обращать внимание и избегать высоких легочных давления и объемов, но и поддерживать и использовать минимальный легочной объем. Это связано с тем фактом, что во время вентиляции происходят повторяющиеся спадения и расправления вовлеченных в процесс альвеол поврежденного легкого, вызывая усилие расслаивающего повреждения (shear-stress forces), которое повреждает альвеолярную стенку. Применение положительного давления в конце выдоха (ПДКВ) предотвращает спадение альвеол в вовлеченных областях. Таким образом, увеличивается остаточная емкость легких (ОЕЛ), улучшается оксигенация и легочной комплайнс. С точки зрения повреждения легких следует, что оптимальный уровень ПДКВ - это самый низкий, лишь предотвращающий спадение альвеол. Существуют различные методы для определения уровня ЛДКВ, при котором комплайнс легких является наилучшим. Наиболее простым способом является анализ кривой давление-объем по точке изгиба, где комплайнс (склон инспиратор-ной части этой кривой) резко улучшается. Этот метод также хорошо подходит для верхней точки изгиба, представляющей внезапное падение ком-плайнса, связанное с тем, что легкие к этому моменту практически заполнены и дальнейшее увеличение давления не приведет к увеличению объема (рис. 2).

Т.к. при механической вентиляции у больных с ОРДС необходимо поддерживать минимальный легочной объем и избегать высокого давления, концепция, представленная на рис. 2, может быть названа вентиляцией между лучшим ПДКВ и худшим ПДВ. ПДКВ на уровне 10-15 мбар достаточно для предотвращения коллапса легкого и улучшения оксигенации у взрослых больных ОРДС при вентиляции с соотношением вдоха к выдоху Т:1.

Рис. 2. Инспираторная часть кривой давление-объем; на склоне кривой показаны верхняя и нижняя точки изгибов при тяжелом РДСВ. Так как комплайнс равен этому склону, наилучшие его значения находятся между этими двумя точками. Согласно концепции вентиляции дыхательный объем должен находится в пределах от худшего пикового давления на вдохе (ПДВ) до лучшего ПДКВ.

Приемлемая гиперкапния

Для ограничения Рвд<30-35 мбар и поддержания ПДКВ, достаточного для предотвращения коллапса легкого, может потребоваться уменьшение ДО до 5-8 мл/кг. При вентиляции, контролируемой по давлению, такой ДО создается выбором давления выше указанных пределов, что предохраняет легкие от дальнейшего повреждения. Однако вследствие такого маленького объема РаСО2 возрастает больше нормальных пределов (36-44 torr). Концепция приемлемой гиперкапнии состоит в том, что увеличение является одной из целей безопасной вентиляции легких. В литературе постоянно появляются утверждения, что даже выраженная гиперкапния не является вредной для большинства больных, если развивается постепенно. Общепринятыми противопоказаниями к гиперкапнии являются ишемическая болезнь сердца, тяжелая гипертензия, повышенное внутричерепное давление. Ограничением для выраженности гиперкапнии чаще является рН, чем само РаСО2. Однако, в силу того, что внутриклеточная компенсация ацидоза происходит быст-; рее, чем внеклеточная (особенно при недостаточ-jнести ренальной буферной системы, что часто : встречается у больных с РДСВ), его фармакологическая коррекция должна применяться только в тяжелом случае.

Оксигенация - FiO2

Одним из механизмов тяжелых нарушений газообмена при РДСВ является вентиляционно-перфузионное разобщение (венозное смешение, шунт), поэтому увеличение FiO2 не будет адекватным маневром для улучшения оксигенации. Более того, высокое FiO2 обладает способностью вызывать или усугублять повреждение легких родная токсичность, поэтому содержания во вдыхаемой смеси более 60% следует, по возможности, избегать. Как для РаС02, так и для сатурации цель вентиляции изменена, главное - поддержание значений этих показателей на уровне, не превышающем нормального. РаО2 mm Hg, соответствующее SaO2>90%, общепринято считать достаточным при оптимизации других компонентов кислородного транспорта например, сердечный выброс, концентрация гемоглобина).

Постуральная терапияПоложительные эффекты изменения положения тела больных известны давно. У больных РДСВ с преобладающим односторонним поражением легких значительное улучшение оксигенации может быть достигнуто при переведении пораженного легкого в зависимую позицию, Fishmanобосновывал повороты на бок при симетричном поражении легких по формулеDown. Сходным механизмом улучшения оксигенации является гравитационное повышение вен-тиляционно-перфузионного распределения при повороте на бок в сторону менее поврежденного легкого. Такой же механизм должен действовать при билатеральном поражении. Позиция на животе улучшает легочной газообмен у абсолютного большинства больных с РДСВ. Наша группа сообщала результаты использования ИВЛ в положении на животе у 8-12 больных. Отмечалось повышение РаО2 на 10mmHgчерез 30 минут, которое было связано со снижением шунта на 11(5% . Хотя и нет исследований отдаленных эффектов вентиляции в позиции на животе, мы рекомендуем это положение по крайней мере для острого периода ОРДС.

Рекомендации согласительной комиссии по механической вентиляции

В 1993 году согласительная комиссия по механической вентиляции постановила, что нет убедительных данных о преимуществе какого-либо режима вентиляции над другими для больных с РДСВ. Однако, участники конференции согласились с приведенной выше стратегией лечения и сформулировали следующие рекомендации по вентиляционной терапии при РДСВ:

•минимальное FiO2

•приемлимая SaO2>90% (в тяжелых случаях допустима SaO2 немного меньше 90%)

•уменьшение Рвд ниже 30-35 мбар

•использование приемлимой гиперкапнии

•использование ПДКВ

•постуральная терапия

•оптимизация других компонентов кислородного транспорта

Предотвращение и уменьшение отека легких

Накопление интраальвеолярной и интерстици-альной жидкости является одним из основных факторов тяжелого нарушения легочного газообмена в ранней фазе ОРДС, поэтому терапия синдрома должна быть направлена на уменьшение образование отека. При удовлетворительной функции почек применение диуретиков может быть достаточным. Однако, часто для достижения отрицательного гидробаланса необходимо использование длительной вено-венозной гемофильтрации. Было доказано, что уменьшение отека легких улучшает комплайнс и газообмен. Но, с другой стороны, дегидратация должна проводится под контролем давления заполнения сердца, сердечного выброса, кислородного транспорта, артерио-венозной разницы по кислороду и уровню лактата крови. При появлении какого-либо признака тяжелой внутрисосудистой гиповолемии, он должен быть скорригирован. Хотя вопрос о лучшем варианте инфузионной терапии при ОРДС полностью не закрыт.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕМЫ

|

№ |

ВОПРОС |

|

1 |

Критерии диагноза ОРДС |

|

2 |

Стадии ОРДС. |

|

3 |

Принципы респираторной терапии при ОРДС |

|

4 |

Принципы медикаментозной терапии при ОРДС |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

|

№ |

ИСТОЧНИК |

|

1 |

М.Гриппи. Патофизиология легких. Бином, 1997 |

|

2 |

П. Этюды критической медицины. т. 2. Респираторная медицина. Петрозаводск, 1996 |

|

3 |

Зильбер А.П., Шурыгин И.А. Высокочастотная вентиляция легких: что, чем и как, кому и когда. Петрозаводск, 1993 |

|

4 |

Кассиль В.Л. ИВЛ в интенсивной терапии, М., 1987 |

|

5 |

П.Л.Марино. Интенсивная терапия./пер с англ. М.:Гэотар, 1998 |

|

6 |

Медицина критических состояний. Перевод с английского, под редакцией В.Л.Кассиля. Москва, 2002 г. |

|

7 |

Маззагатти Ф.А. Лебовиц Л.С. Шлюгер Н.В. «Интенсивная респираторная терапия» Пер. с англ. М.,2002 |

|

8 |

Колесниченко А.Н., Грицан А.И. Основы респираторной поддержки в анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. - Красноярск КрасГМА, 2000.-216 с. |

|

9 |

Mechanical ventilation / edited by Neil R. Macintyre, Richard D. Branson. W.B. Saunders Company 2001 |

Подпись автора разработки __________________ ( _____________________)

Дата составления « ___» ____________ 200__ г.

Дата обсуждения на заседании кафедральной комиссии « __» _______ 200_г.

Подпись председателя ______________________ ( ______________________)

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования