- •Предисловие

- •Глава 1. Аминокислоты и белки

- •1.1 Общая характеристика

- •1.2 Классификация аминокислот

- •1.3 Модификация аминокислот

- •1.4 Ионизация аминокислот

- •1.5 Пептидная связь

- •1.6 Пептиды и белки

- •1.7 Функции белков

- •1.8 Уровни структурной организации белков

- •А Первичная структура белка

- •Б Вторичная структура белка

- •В Третичная структура белка

- •Д Четвертичная структура белка

- •1.9 Глобулярные и фибриллярные белки

- •А Кератин

- •1.10 Простые и сложные белки

- •1.11 Денатурация и ренатурация белков

- •1.12 Методы работы с белками

- •А Очистка и выделение белка

- •Б Высаливание

- •В Диализ

- •Д Аналитические методы работы с белками

- •Термины

- •Вопросы к семинарскому занятию (1-я часть)

- •Вопросы к семинарскому занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Аминокислоты

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Ферменты

- •2.1 Общая характеристика

- •2.2 Номенклатура ферментов

- •2.3 Свойства ферментов

- •2.4 Строение фермента

- •2.5 Специфичность ферментов

- •А Модель «ключ-замок»

- •Б Модель индуцированного соответствия

- •2.7 Термодинамика ферментативных реакций

- •2.8 Кинетика ферментативных реакций

- •А Вывод уравнения Михаэлиса-Ментен (по Бергу)

- •В Уравнение Лайнуивера-Берка

- •2.9 Механизмы ферментативного катализа

- •2.10 Влияние факторов среды на скорость протекания ферментативной реакции

- •А Концентрация субстрата

- •2.12 Мультисубстратные реакции

- •А Последовательный механизм

- •2.13 Ингибирование ферментов

- •Б Бесконкурентные ингибиторы

- •В Неконкурентные ингибиторы

- •2.14 Кооперативные взаимодействия внутри молекул ферментов

- •А Параллельная модель

- •2.15 Аллостерическая регуляция активности ферментов

- •2.16 Регуляция активности ферментов с помощью ковалентной модификации

- •2.17 Анти-, мульти- и изоферменты

- •2.18 Ферменты в медицине

- •А Энзимодиагностика

- •Термины

- •Вопросы к занятию (1-я часть)

- •Вопросы к занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 3. Нуклеиновые кислоты

- •3.1 Общая характеристика

- •3.2 Строение нуклеотида

- •3.3 Первичная структура ДНК

- •3.4 Вторичная структура ДНК

- •3.5 Денатурация и ренатурация ДНК

- •3.6 Третичная структура ДНК

- •3.7 Четвертичная структура ДНК

- •3.8 Виды РНК и их функции

- •3.9 Первичная структура РНК

- •3.10 Вторичная структура РНК

- •3.11 Третичная структура РНК

- •3.12 Четвертичная структура РНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Репликация

- •4.1 Общая характеристика

- •4.2 Инициация репликации у прокариот

- •4.3 Элонгация репликации у прокариот

- •Б Механизм ферментативной реакции

- •4.4 Терминация репликации у прокариот

- •4.5 Репликация у эукариот

- •4.6 Проблемы репликации

- •Б Проблема высокой точности процесса

- •4.7 Плазмиды

- •В Типы плазмид

- •Д Механизмы репликации кольцевых плазмид

- •4.8 Репликация вирусов

- •Б Репликация генома РНК-вирусов

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Транскрипция

- •5.1 Организация генетической информации

- •5.2 Общая характеристика транскрипции

- •5.3 Гипотеза Жакоба и Моно

- •5.4 Строение РНК-полимераз

- •5.5 Инициация транскрипции у прокариот

- •5.6 Элонгация транскрипции у прокариот

- •5.7 Терминация транскрипции у прокариот

- •5.8 Инициация транскрипции у эукариот

- •5.9 Элонгация транскрипции у эукариот

- •5.10 Терминация транскрипции у эукариот

- •А Кэпирование

- •Б Полиаденилирование

- •В Сплайсинг

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Трансляция

- •6.1 Общая характеристика

- •6.2 Свойства генетического кода

- •6.3 Основные этапы биосинтеза белка

- •А Этап 1. Активация аминокислот

- •Д Этап 5. Фолдинг и посттрансляционная модификация

- •6.4 Рибосомы

- •6.5 Инициация у прокариот

- •6.6 Инициация у эукариот

- •6.7 Элонгация у прокариот

- •6.8 Элонгация у эукариот

- •6.9 Терминация у прокариот

- •6.10 Терминация у эукариот

- •6.11 Гипотеза «качания»

- •6.12 Фолдинг и посттрансляционная модификация белков

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 7. Регуляция биосинтеза белка

- •7.1 Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •В Катаболическая репрессия. Лактозный оперон

- •Д Аттенуация. Триптофановый оперон

- •Е «Сильные» и «слабые» промоторы

- •Ж σ-Субъединица РНК-полимеразы

- •7.2 Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •Хроматин-перестраивающие комплексы

- •Архитектурные белки высокомобильной группы

- •Ковалентная модификация гистонов

- •Метилирование ДНК

- •В Регуляция с помощью факторов транскрипции

- •7.3 Регуляция на уровне трансляции у про- и эукариот

- •А Дискриминация мРНК

- •Б Трансляционная репрессия

- •7.4 Другие механизмы регуляции у эукариот

- •Б РНК-интерференция

- •Интерференция с помощью малых интерферирующих РНК

- •Интерференция с помощью микроРНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Регуляция на уровне транскрипции (прокариоты)

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Мутации и репарация

- •8.1 Мутации

- •8.2 Классификация мутаций по вызвавшим их причинам

- •8.3 Классификация мутаций по степени изменений генома

- •8.4 Классическая классификация

- •8.5 Репарация

- •А Прямая репарация

- •8.6 Эксцизионная репарация оснований (BER)

- •8.7 Эксцизионная репарация нуклеотидов (NER)

- •8.8 Мисметч репарация

- •8.9 Репарация двунитевых разрывов

- •8.10 Негомологичное соединение цепей ДНК при двунитевых разрывах

- •8.11 SOS-репарация (SOS-ответ)

- •8.12 Рекомбинационная репарация

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Иммунитет и антитела

- •9.1 Иммунитет: его виды и элементы

- •9.2 Врожденный (неспецифический) иммунитет

- •В Химические медиаторы врожденного иимунитета

- •Е Классический путь активации комплемента

- •Ж Альтернативный путь активации комплемента

- •З Активация терминальных компонентов комплемента

- •И Как фагоциты отличают чужеродные клетки от «своих»?

- •9.3 Приобретенный (специфический) иммунитет

- •А T-лимфоциты

- •В Антитела

- •Е Вторичный иммунный ответ

- •Ж Активация гуморального иммунитета

- •9.4 Группы крови

- •9.5 Трансфузионные реакции

- •9.6 Правила переливания

- •9.7 Резус-фактор (Rh)

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 10. Биологические мембраны

- •10.1 Строение биомембран

- •В Липиды биомембран

- •10.2 Функции мембран

- •10.3 Мембранный транспорт

- •10.4 Эндо- и экзоцитоз

- •10.5 Трансмембранная передача сигнала

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Энергетический обмен

- •11.1 Энергия в клетке

- •11.2 Дыхательная цепь митохондрий

- •11.3 Сопряжение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •11.4 Разобщение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Введение в метаболизм

- •12.1 Общая характеристика

- •А Метаболические пути

- •Б Метаболиты

- •В Гомеостаз

- •12.2 Функции метаболических путей

- •А Образование энергии

- •Б Катаболизм органических соединений

- •Переваривание

- •Гликолиз

- •Окисление жирных кислот

- •Катаболизм аминокислот

- •В Синтез органических соединений и предшественников макромолекул

- •Глюконеогенез: синтез глюкозы

- •Синтез жирных кислот

- •Синтез гема

- •Креатинфосфат

- •Гликоген

- •Жиры или триацилглицеролы

- •Д Выведение потенциально опасных соединений

- •Цикл мочевины

- •Синтез желчных кислот

- •Катаболизм гема

- •Е Образование регуляторных молекул

- •12.3 Ключевые положения всех метаболических путей

- •А АТФ — донор энергии для синтеза

- •В Эссенциальные органические соединения

- •Д Взаимосвязи метаболических путей

- •Е Нелинейность метаболических путей

- •Ж Локализация метаболических путей в клетке

- •З Тканеспецифичность метаболических путей

- •И Метаболизм при голодании

- •12.4 Интеграция метаболизма

- •А Основные физиологические состояния организма и роль различных органов в интеграции метаболизма

- •Состояние насыщения

- •Состояние голодания

- •Б Интеграция метаболизма в различных физиологических состояниях

- •Состояние голодания

- •Продолжительное голодание

- •Состояние насыщения

- •Физические нагрузки

- •В Регуляция метаболизма

- •Инсулин

- •Глюкагон

- •Адреналин

- •Гидрокортизон

- •Адипоцитокины

- •Рекомендуемая литература

- •Приложение 1. Аминокислоты и белки

- •Классификация аминокислот

- •Приложение 2. Ферменты

- •Строение химотрипсина

- •Приложение 3. Нуклеиновые кислоты

- •Приложение 4. Репликация

- •Приложение 5. Транскрипция

- •Приложение 6. Трансляция

- •Приложение 7. Регуляция биосинтеза белка

- •Приложение 8. Мутации и репарация

- •Приложение 9. Иммунитет и антитела

- •Приложение 10. Биологические мембраны

- •Приложение 11. Энергетический обмен

- •Оглавление

22Глава 1 Аминокислоты и белки

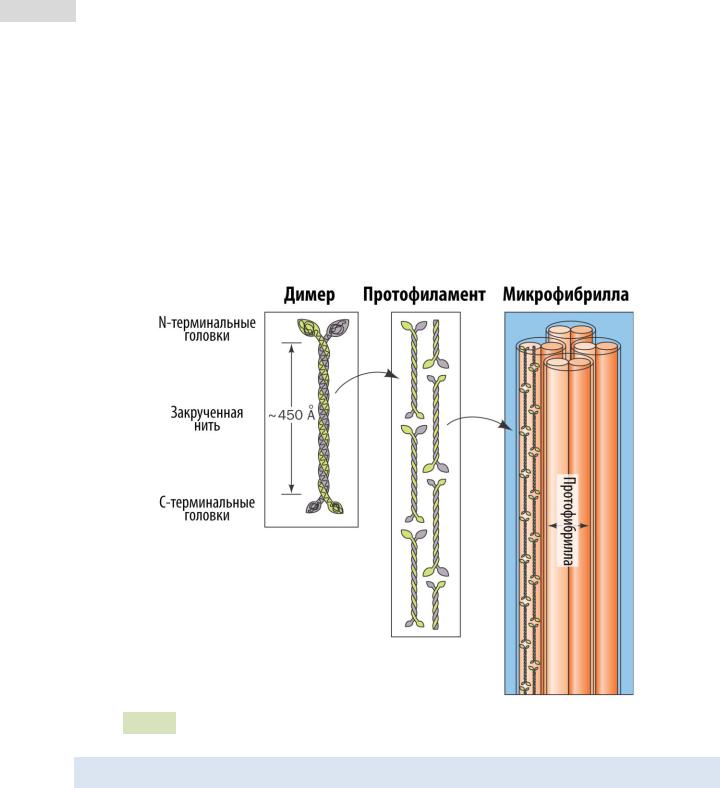

1.Полипептидная цепь, имеющая гидрофобные остатки в определенных положениях.

2.Две полипептидные цепи образуют кератиновый димер.

3.N- и C-концевые домены каждой полипептидной цепи кератинового димера связываются между собой и образуют кератиновые протофиламенты (один протофиламент состоит из нескольких димеров).

4.Два протофиламента образуют протофибриллу.

5.Четыре протофибриллы формируют одну микрофибриллу.

6.Микрофибриллы связываются между собой и образуют макрофиб-

риллу.

Рис. 19. Уровни структурной организации α-кератина.

1.10 Простые и сложные белки

Простые белки состоят только из аминокислот и при гидролизе распадаются только на аминокислоты. Примеры простых белков: альбумины, глутелины, гистоны, протамины, пепсин.

Сложные белки содержат небелковый компонент (простетическая группа), связанный с полипептидной цепью. Классы сложных белков:

1.Нуклеопротеины состоят из нуклеиновых кислот и белкового компонента. Примеры: рибосомы, сплайсосома, хроматин. Рибосомы синтезируют полипептидные цепи, используя в качестве матрицы мРНК. Сплай-

Простые и сложные белки 23

сосома осуществляет сплайсинг первичных транскриптов (РНК-про- дукты транскрипции). В хроматине белки способствуют компактизации спирали ДНК.

2.Гликопротеины представляют собой белки, связанные с углеводными группами. Примеры: иммуноглобулины (антитела), протеогликаны. Иммуноглобулины являются основой гуморального иммунитета и важными опсонинами (молекулами, помечающими антигены и чужеродные клетки для уничтожения их клетками нашего иммунитета). Протеогликаны содержат до 95% углеводов и входят в состав межклеточного матрикса.

3.Фосфопротеины в качестве простетической группы содержат один или несколько остатков фосфорной кислоты, которые обычно связаны с остатками серина, треонина и тирозина. Примеры: казеин (белок молока), вителлины (белки яичного желтка), овальбумин (белок куриного яйца).

4.Хромопротеины состоят из простого белка и связанного с ним окрашенного небелкового компонента. Различают: гемопротеины (содержат

вкачестве простетической группы гем), магнийпорфирины и флавопротеины (содержат производные изоаллоксазина). Хромопротеины участвуют в фотосинтезе, клеточном дыхании и дыхании всего организма, транспорте кислорода и углекислого газа, окислительно-восстанови- тельных реакциях, свето- и цветовосприятии. Примеры: гемоглобин (транспортирует O2 и CO2 в крови в составе эритроцитов и играет роль буферной системы) и цитохромы (входят в состав дыхательной цепи и переносят электроны).

5.Металлопротеины содержат негемовые́ ионы металлов, связанные с белковым компонентом координационными связями. Среди металлопротеинов есть белки, выполняющие депонирующие и транспортные функции (например, железосодержащие ферритин и трансферрин) и ферменты (например, цинксодержащая карбоангидраза и различные супероксиддисмутазы, содержащие в качестве активных центров ионы меди, марганца, железа и других металлов).

6.Липопротеины являются комплексами белков и липидов. Их относят к 2 группам: трансмембранные липопротеины и липопротеины плазмы. Трансмембранные липопротеины включают липидную группу для прочной связи с мембраной клетки. Липопротеины плазмы переносят липиды между клетками организма. Их относят к нескольким классам:

—Липопротеины очень низкой плотности;

—Липопротеины низкой плотности;

—Липопротеины высокой плотности;

—Липопротеины промежуточной плотности;

—Хиломикроны́ .

Например, хиломикроны транспортируют экзогенные жиры, поступившие в организм человека с пищей.

24 Глава 1 Аминокислоты и белки

1.11 Денатурация и ренатурация белков

Все белки активны, функциональны и структурно стабильны только при определенных условиях среды. Отклонения от этих условий могут привести к структурным изменениям в белках. Процесс утраты белками четвертичной, третичной и вторичной структур при воздействии химических или физических факторов называют

денатурацией (см. Рис. 20 ▼).

Большинство белков можно денатурировать воздействием высоких температур (при этом разрываются слабые связи, стабилизирующие белковую молекулу). Если повышение температуры происходит медленно, то белки сохраняют стабильность до определённой критической точки, когда утрата структурной организации происходит единовременно. Денатурация — кооперативный процесс, т.е. при нарушении структуры одного фрагмента молекулы, нарушается и структура остальной её части. Однако не все белки денатурируют при относительно высоких температурах. Например, белки термофильных бактерий и архей способны выдерживать температуры до 100°С. Первичные структуры этих белков сравнивали с гомологичными им у кишечной палочки, и отличия оказались не такими значительными. Сейчас структура этих белков активно изучается. Уже известно, что их стабильность при таких температурах связана отчасти с большим количеством поверхностных ионных связей, которые в этих белках имеют регулярное расположение в виде сети.

Помимо температуры важными денатурирующими факторами являются: кислотность

среды pH, органические раство-

рители (спирт, ацетон), мочевина, гуанидин гидрохлорид, детергенты. Органические растворители, мочевина и детергенты нарушают гидрофобные взаимодействия внутри белкового ядра, дестабилизируя его. Крайние значения pH вызывают изменения заряда полярных радикалов аминокислот и, как следствие, электростатическое отталкивание между участками белковой цепи, разрыв водородных связей и общую утрату третичной структуры молекулой белка.

Третичная структура белка определяется его первичной структурой. Это доказывается тем, что некоторые белки денатурируют обратимо, т.е. способны к восстановлению нативной конформации — ренатурации. Классический пример: рибонуклеаза А полностью денатурирует в растворе мочевины, однако после удаления мочевины денатурированная молекула этого фермента восстанавливает свою первоначальную структуру и каталитическую активность. При этом восстанавливаются даже дисульфидные связи.