- •Предисловие

- •Глава 1. Аминокислоты и белки

- •1.1 Общая характеристика

- •1.2 Классификация аминокислот

- •1.3 Модификация аминокислот

- •1.4 Ионизация аминокислот

- •1.5 Пептидная связь

- •1.6 Пептиды и белки

- •1.7 Функции белков

- •1.8 Уровни структурной организации белков

- •А Первичная структура белка

- •Б Вторичная структура белка

- •В Третичная структура белка

- •Д Четвертичная структура белка

- •1.9 Глобулярные и фибриллярные белки

- •А Кератин

- •1.10 Простые и сложные белки

- •1.11 Денатурация и ренатурация белков

- •1.12 Методы работы с белками

- •А Очистка и выделение белка

- •Б Высаливание

- •В Диализ

- •Д Аналитические методы работы с белками

- •Термины

- •Вопросы к семинарскому занятию (1-я часть)

- •Вопросы к семинарскому занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Аминокислоты

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Ферменты

- •2.1 Общая характеристика

- •2.2 Номенклатура ферментов

- •2.3 Свойства ферментов

- •2.4 Строение фермента

- •2.5 Специфичность ферментов

- •А Модель «ключ-замок»

- •Б Модель индуцированного соответствия

- •2.7 Термодинамика ферментативных реакций

- •2.8 Кинетика ферментативных реакций

- •А Вывод уравнения Михаэлиса-Ментен (по Бергу)

- •В Уравнение Лайнуивера-Берка

- •2.9 Механизмы ферментативного катализа

- •2.10 Влияние факторов среды на скорость протекания ферментативной реакции

- •А Концентрация субстрата

- •2.12 Мультисубстратные реакции

- •А Последовательный механизм

- •2.13 Ингибирование ферментов

- •Б Бесконкурентные ингибиторы

- •В Неконкурентные ингибиторы

- •2.14 Кооперативные взаимодействия внутри молекул ферментов

- •А Параллельная модель

- •2.15 Аллостерическая регуляция активности ферментов

- •2.16 Регуляция активности ферментов с помощью ковалентной модификации

- •2.17 Анти-, мульти- и изоферменты

- •2.18 Ферменты в медицине

- •А Энзимодиагностика

- •Термины

- •Вопросы к занятию (1-я часть)

- •Вопросы к занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 3. Нуклеиновые кислоты

- •3.1 Общая характеристика

- •3.2 Строение нуклеотида

- •3.3 Первичная структура ДНК

- •3.4 Вторичная структура ДНК

- •3.5 Денатурация и ренатурация ДНК

- •3.6 Третичная структура ДНК

- •3.7 Четвертичная структура ДНК

- •3.8 Виды РНК и их функции

- •3.9 Первичная структура РНК

- •3.10 Вторичная структура РНК

- •3.11 Третичная структура РНК

- •3.12 Четвертичная структура РНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Репликация

- •4.1 Общая характеристика

- •4.2 Инициация репликации у прокариот

- •4.3 Элонгация репликации у прокариот

- •Б Механизм ферментативной реакции

- •4.4 Терминация репликации у прокариот

- •4.5 Репликация у эукариот

- •4.6 Проблемы репликации

- •Б Проблема высокой точности процесса

- •4.7 Плазмиды

- •В Типы плазмид

- •Д Механизмы репликации кольцевых плазмид

- •4.8 Репликация вирусов

- •Б Репликация генома РНК-вирусов

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Транскрипция

- •5.1 Организация генетической информации

- •5.2 Общая характеристика транскрипции

- •5.3 Гипотеза Жакоба и Моно

- •5.4 Строение РНК-полимераз

- •5.5 Инициация транскрипции у прокариот

- •5.6 Элонгация транскрипции у прокариот

- •5.7 Терминация транскрипции у прокариот

- •5.8 Инициация транскрипции у эукариот

- •5.9 Элонгация транскрипции у эукариот

- •5.10 Терминация транскрипции у эукариот

- •А Кэпирование

- •Б Полиаденилирование

- •В Сплайсинг

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Трансляция

- •6.1 Общая характеристика

- •6.2 Свойства генетического кода

- •6.3 Основные этапы биосинтеза белка

- •А Этап 1. Активация аминокислот

- •Д Этап 5. Фолдинг и посттрансляционная модификация

- •6.4 Рибосомы

- •6.5 Инициация у прокариот

- •6.6 Инициация у эукариот

- •6.7 Элонгация у прокариот

- •6.8 Элонгация у эукариот

- •6.9 Терминация у прокариот

- •6.10 Терминация у эукариот

- •6.11 Гипотеза «качания»

- •6.12 Фолдинг и посттрансляционная модификация белков

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 7. Регуляция биосинтеза белка

- •7.1 Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •В Катаболическая репрессия. Лактозный оперон

- •Д Аттенуация. Триптофановый оперон

- •Е «Сильные» и «слабые» промоторы

- •Ж σ-Субъединица РНК-полимеразы

- •7.2 Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •Хроматин-перестраивающие комплексы

- •Архитектурные белки высокомобильной группы

- •Ковалентная модификация гистонов

- •Метилирование ДНК

- •В Регуляция с помощью факторов транскрипции

- •7.3 Регуляция на уровне трансляции у про- и эукариот

- •А Дискриминация мРНК

- •Б Трансляционная репрессия

- •7.4 Другие механизмы регуляции у эукариот

- •Б РНК-интерференция

- •Интерференция с помощью малых интерферирующих РНК

- •Интерференция с помощью микроРНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Регуляция на уровне транскрипции (прокариоты)

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Мутации и репарация

- •8.1 Мутации

- •8.2 Классификация мутаций по вызвавшим их причинам

- •8.3 Классификация мутаций по степени изменений генома

- •8.4 Классическая классификация

- •8.5 Репарация

- •А Прямая репарация

- •8.6 Эксцизионная репарация оснований (BER)

- •8.7 Эксцизионная репарация нуклеотидов (NER)

- •8.8 Мисметч репарация

- •8.9 Репарация двунитевых разрывов

- •8.10 Негомологичное соединение цепей ДНК при двунитевых разрывах

- •8.11 SOS-репарация (SOS-ответ)

- •8.12 Рекомбинационная репарация

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Иммунитет и антитела

- •9.1 Иммунитет: его виды и элементы

- •9.2 Врожденный (неспецифический) иммунитет

- •В Химические медиаторы врожденного иимунитета

- •Е Классический путь активации комплемента

- •Ж Альтернативный путь активации комплемента

- •З Активация терминальных компонентов комплемента

- •И Как фагоциты отличают чужеродные клетки от «своих»?

- •9.3 Приобретенный (специфический) иммунитет

- •А T-лимфоциты

- •В Антитела

- •Е Вторичный иммунный ответ

- •Ж Активация гуморального иммунитета

- •9.4 Группы крови

- •9.5 Трансфузионные реакции

- •9.6 Правила переливания

- •9.7 Резус-фактор (Rh)

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 10. Биологические мембраны

- •10.1 Строение биомембран

- •В Липиды биомембран

- •10.2 Функции мембран

- •10.3 Мембранный транспорт

- •10.4 Эндо- и экзоцитоз

- •10.5 Трансмембранная передача сигнала

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Энергетический обмен

- •11.1 Энергия в клетке

- •11.2 Дыхательная цепь митохондрий

- •11.3 Сопряжение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •11.4 Разобщение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Введение в метаболизм

- •12.1 Общая характеристика

- •А Метаболические пути

- •Б Метаболиты

- •В Гомеостаз

- •12.2 Функции метаболических путей

- •А Образование энергии

- •Б Катаболизм органических соединений

- •Переваривание

- •Гликолиз

- •Окисление жирных кислот

- •Катаболизм аминокислот

- •В Синтез органических соединений и предшественников макромолекул

- •Глюконеогенез: синтез глюкозы

- •Синтез жирных кислот

- •Синтез гема

- •Креатинфосфат

- •Гликоген

- •Жиры или триацилглицеролы

- •Д Выведение потенциально опасных соединений

- •Цикл мочевины

- •Синтез желчных кислот

- •Катаболизм гема

- •Е Образование регуляторных молекул

- •12.3 Ключевые положения всех метаболических путей

- •А АТФ — донор энергии для синтеза

- •В Эссенциальные органические соединения

- •Д Взаимосвязи метаболических путей

- •Е Нелинейность метаболических путей

- •Ж Локализация метаболических путей в клетке

- •З Тканеспецифичность метаболических путей

- •И Метаболизм при голодании

- •12.4 Интеграция метаболизма

- •А Основные физиологические состояния организма и роль различных органов в интеграции метаболизма

- •Состояние насыщения

- •Состояние голодания

- •Б Интеграция метаболизма в различных физиологических состояниях

- •Состояние голодания

- •Продолжительное голодание

- •Состояние насыщения

- •Физические нагрузки

- •В Регуляция метаболизма

- •Инсулин

- •Глюкагон

- •Адреналин

- •Гидрокортизон

- •Адипоцитокины

- •Рекомендуемая литература

- •Приложение 1. Аминокислоты и белки

- •Классификация аминокислот

- •Приложение 2. Ферменты

- •Строение химотрипсина

- •Приложение 3. Нуклеиновые кислоты

- •Приложение 4. Репликация

- •Приложение 5. Транскрипция

- •Приложение 6. Трансляция

- •Приложение 7. Регуляция биосинтеза белка

- •Приложение 8. Мутации и репарация

- •Приложение 9. Иммунитет и антитела

- •Приложение 10. Биологические мембраны

- •Приложение 11. Энергетический обмен

- •Оглавление

Врожденный (неспецифический) иммунитет 163

Результат лектинового пути: формируется активный комплекс C4b2a; C3b связывается с мембраной патогена.

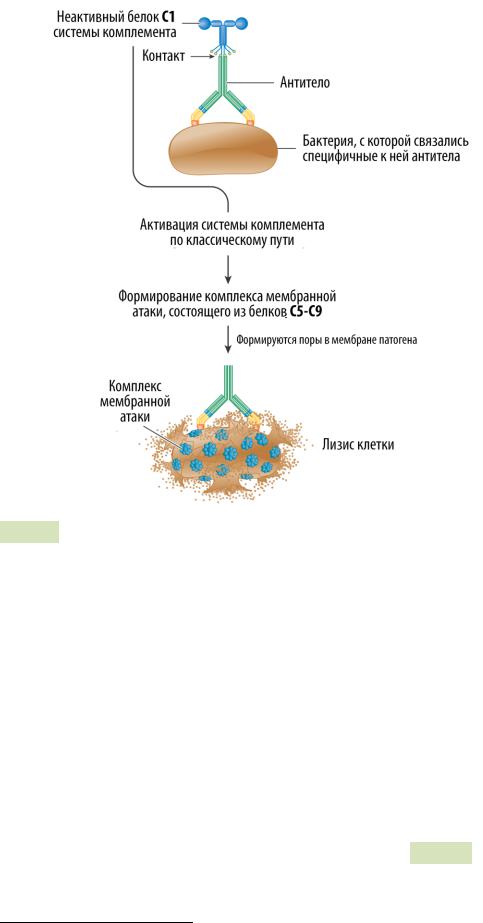

Е Классический путь активации комплемента

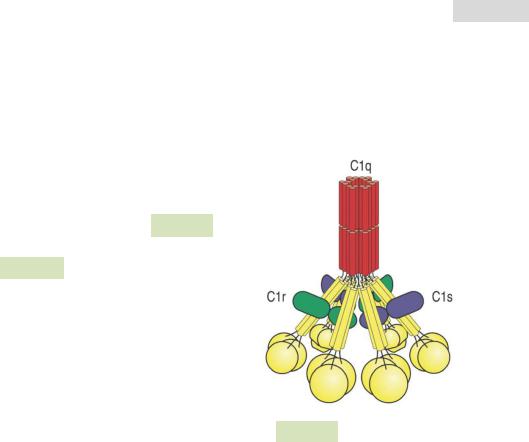

Классический путь активации комплемента напоминает лектиновый: он тоже использует «молекулусенсор» для узнавания патогенов, но в этом пути эту роль играет комплекс C1 или просто C1 (см. Рис. 100 ). Этот комплекс взаимодействует как с самим патогеном, так и с антителами (см. Рис. 101 ▼), поэтому классический путь активации комплемента участвует не только в неспецифическом иммунном ответе, но и в специфиче-

ском. Комплекс C1 состоит из большого белка C1q, узнающего патогены, и двух неактивных сериновых протеаз

— C1r и C1s:

Этапы активации:

1.Комплекс C1 связывается с лигандом (патогеном или комплексом антитело + патоген). Активируется C1r, который переводит про-

теазу |

C1s |

в |

активное |

состояние: |

C1 + лиганд → C1r C1s*. |

|

|||

Рис. 100. Строение комплекса C1.

2.C1s расщепляет C4 до C4a и C4b. Последний связывается с мембраной и

C2.

3.C1s расщепляет C2 до C2a и C2b. Образуется активный комплекс C4b2a

(C4b + C2a).

4.Комплекс C4b2a — это активная C3-конвертаза, расщепляющая C3 на C3a и C3b. C3b связывается с мембраной патогена.

Результат классического пути: формируется активный комплекс C4b2a; C3b связывается с мембраной патогена.

164 |

Глава 9 |

Иммунитет и антитела |

Рис. 101. Активация системы комплемента по классическому пути комплексом антиген-антитело.

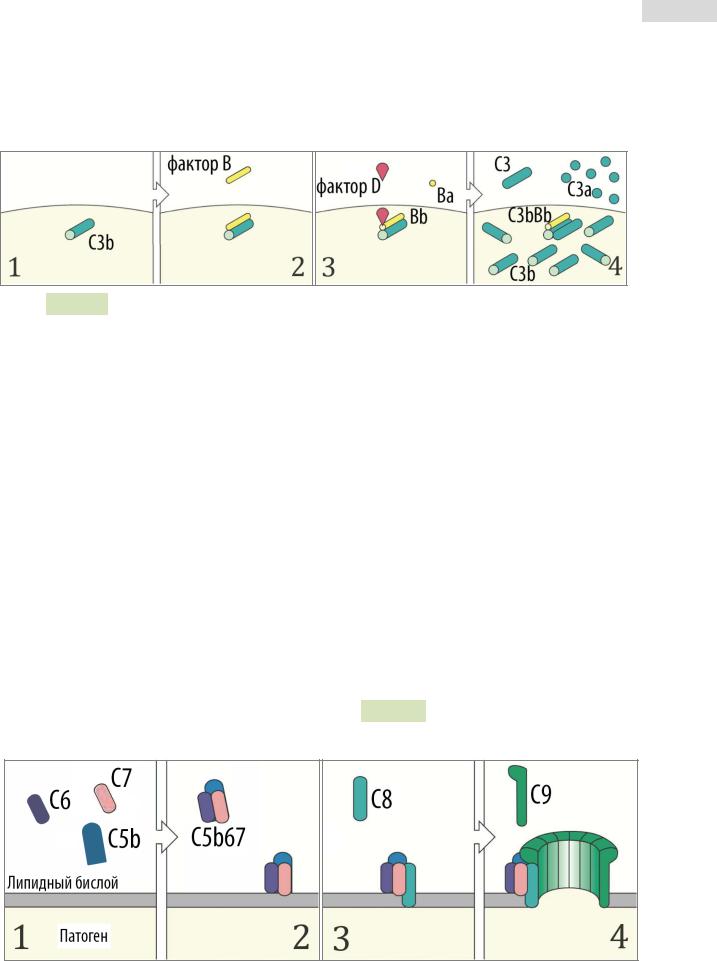

Ж Альтернативный путь активации комплемента

Этапы активации:

1.Белок C3 («си-три» или «це-три») попадает в кровь из печени и время от времени спонтанно активируется (C3*) с помощью гидролиза тиоэфирной связи внутри молекулы.

2.Активированный C3* связывается с фактором B.

3.Фактор D расщепляет фактор B на факторы Ba и Bb.

4.Комплекс C3*Bb представляет собой нестабильную C3-конвертазу13 , расщепляющую неактивные белки C3 на C3a и C3b. Последний быстро инактивируется, если не контактирует с мембранами патогенов. Однако, если такой контакт происходит, C3b связывается с фактором B, который снова расщепляется фактором D на Ba и Bb (см. Рис. 102 ▼).

5.Образуется комплекс C3bBb — он является уже стабильной C3конвертазой, расщепляющей неактивные белки C3 на C3a и C3b. С3b

13C3-конвертаза стабильна лишь некоторое время, однако она стабилизируется белком пропердином (фактор P), который секретируют нейтрофилы в присутствии патогенов.

Врожденный (неспецифический) иммунитет 165

быстро покрывают поверхность мембраны патогена. Происходит активация терминальных компонентов комплемента (см. раздел 10).

Результат альтернативного пути: формируется активный комплекс C3bBb;

C3b связывается с мембраной патогена.

Рис. 102. Активация комплемента по альтернативному пути.

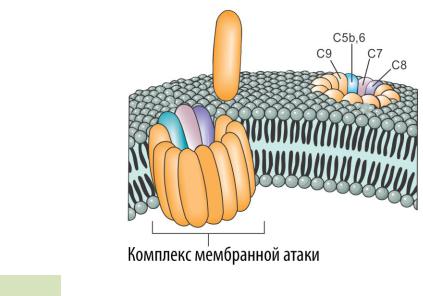

З Активация терминальных компонентов комплемента

Все три пути активации комплемента сходятся на этапе образования C3конвертазы. Следующим этапом является формирование активной C5-конвертазы.

1. C5-конвертаза формируется так:

а. В классическом и лектиновом пути C4b2a связывается с C3b. Образуется C4b2a3b.

б. В альтернативном пути C3bBb связывается с C3b. Образуется

C3b2Bb.

Комплексы C4b2a3b и C3b2Bb представляют собой активные C5-

конвертазы.

2.C5-конвертаза связывается с белками C5 и расщепляет их на C5a и C5b.

3.C5b связывается с C6.

4.Комплекс C5b6 (C5b + C6) связывается с C7.

5.Далее происходит последовательное связывание комплекса C5b67 с белками C8 и C9.

6.Ключевую роль в формировании комплекса мембранной атаки играют 10-16 молекул белка C9 (см. Рис. 103 ▼). Именно они и образуют мембранную литическую пору.

166 |

Глава 9 |

Иммунитет и антитела |

Рис. 103. Формирование комплекса мембранной атаки.

И Как фагоциты отличают чужеродные клетки от «своих»?

Безусловно, фагоциты должны отличать патогенные клетки от клеток своего организма. Для этого существует два механизма:

1.У фагоцитов на поверхности мембран находятся особые Толл-подоб- ные рецепторы. Эти рецепторы «узнают» вещества, содержащиеся в мембранах патогенов — молекулярные особенности патогена, называе-

мые PAMP (англ. pathogen-associated molecular patterns). Наиболее из-

вестными из них являются липополисахариды (ЛПС) грамотрицательных бактерий и пептидогликаны клеточных стенок грамположительных бактерий. Взаимодействие Толл-подобных рецепторов с патогенами (или чужеродными веществами) стимулирует секрецию фагоцитирующими клетками цитокинов (регуляторных молекул):

а. Привлекают к месту обнаружения патогена другие клетки имму-

нитета — нейтрофилы и моноциты, а также T- и B-лимфоциты;

б. Активируют другие механизмы врожденного иммунитета — фа-

гоцитоз и лихорадку.

2.В организме человека синтезируются особые вещества, «помечающие» патогены для фагоцитирования — опсонины. Важнейшие опсонины —

антитела и белки системы комплемента (например, белки C3b). Опсо-

нины обеспечивают более тесный и надёжный контакт между фагоцитом и патогеном.

КВещества, секретируемые фагоцитами

Наиболее важные вещества, секретируемые фагоцитами:

1.Макрофаги секретируют оксид азота NO, токсичный для бактериальных клеток.