- •Предисловие

- •Глава 1. Аминокислоты и белки

- •1.1 Общая характеристика

- •1.2 Классификация аминокислот

- •1.3 Модификация аминокислот

- •1.4 Ионизация аминокислот

- •1.5 Пептидная связь

- •1.6 Пептиды и белки

- •1.7 Функции белков

- •1.8 Уровни структурной организации белков

- •А Первичная структура белка

- •Б Вторичная структура белка

- •В Третичная структура белка

- •Д Четвертичная структура белка

- •1.9 Глобулярные и фибриллярные белки

- •А Кератин

- •1.10 Простые и сложные белки

- •1.11 Денатурация и ренатурация белков

- •1.12 Методы работы с белками

- •А Очистка и выделение белка

- •Б Высаливание

- •В Диализ

- •Д Аналитические методы работы с белками

- •Термины

- •Вопросы к семинарскому занятию (1-я часть)

- •Вопросы к семинарскому занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Аминокислоты

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Ферменты

- •2.1 Общая характеристика

- •2.2 Номенклатура ферментов

- •2.3 Свойства ферментов

- •2.4 Строение фермента

- •2.5 Специфичность ферментов

- •А Модель «ключ-замок»

- •Б Модель индуцированного соответствия

- •2.7 Термодинамика ферментативных реакций

- •2.8 Кинетика ферментативных реакций

- •А Вывод уравнения Михаэлиса-Ментен (по Бергу)

- •В Уравнение Лайнуивера-Берка

- •2.9 Механизмы ферментативного катализа

- •2.10 Влияние факторов среды на скорость протекания ферментативной реакции

- •А Концентрация субстрата

- •2.12 Мультисубстратные реакции

- •А Последовательный механизм

- •2.13 Ингибирование ферментов

- •Б Бесконкурентные ингибиторы

- •В Неконкурентные ингибиторы

- •2.14 Кооперативные взаимодействия внутри молекул ферментов

- •А Параллельная модель

- •2.15 Аллостерическая регуляция активности ферментов

- •2.16 Регуляция активности ферментов с помощью ковалентной модификации

- •2.17 Анти-, мульти- и изоферменты

- •2.18 Ферменты в медицине

- •А Энзимодиагностика

- •Термины

- •Вопросы к занятию (1-я часть)

- •Вопросы к занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 3. Нуклеиновые кислоты

- •3.1 Общая характеристика

- •3.2 Строение нуклеотида

- •3.3 Первичная структура ДНК

- •3.4 Вторичная структура ДНК

- •3.5 Денатурация и ренатурация ДНК

- •3.6 Третичная структура ДНК

- •3.7 Четвертичная структура ДНК

- •3.8 Виды РНК и их функции

- •3.9 Первичная структура РНК

- •3.10 Вторичная структура РНК

- •3.11 Третичная структура РНК

- •3.12 Четвертичная структура РНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Репликация

- •4.1 Общая характеристика

- •4.2 Инициация репликации у прокариот

- •4.3 Элонгация репликации у прокариот

- •Б Механизм ферментативной реакции

- •4.4 Терминация репликации у прокариот

- •4.5 Репликация у эукариот

- •4.6 Проблемы репликации

- •Б Проблема высокой точности процесса

- •4.7 Плазмиды

- •В Типы плазмид

- •Д Механизмы репликации кольцевых плазмид

- •4.8 Репликация вирусов

- •Б Репликация генома РНК-вирусов

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Транскрипция

- •5.1 Организация генетической информации

- •5.2 Общая характеристика транскрипции

- •5.3 Гипотеза Жакоба и Моно

- •5.4 Строение РНК-полимераз

- •5.5 Инициация транскрипции у прокариот

- •5.6 Элонгация транскрипции у прокариот

- •5.7 Терминация транскрипции у прокариот

- •5.8 Инициация транскрипции у эукариот

- •5.9 Элонгация транскрипции у эукариот

- •5.10 Терминация транскрипции у эукариот

- •А Кэпирование

- •Б Полиаденилирование

- •В Сплайсинг

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Трансляция

- •6.1 Общая характеристика

- •6.2 Свойства генетического кода

- •6.3 Основные этапы биосинтеза белка

- •А Этап 1. Активация аминокислот

- •Д Этап 5. Фолдинг и посттрансляционная модификация

- •6.4 Рибосомы

- •6.5 Инициация у прокариот

- •6.6 Инициация у эукариот

- •6.7 Элонгация у прокариот

- •6.8 Элонгация у эукариот

- •6.9 Терминация у прокариот

- •6.10 Терминация у эукариот

- •6.11 Гипотеза «качания»

- •6.12 Фолдинг и посттрансляционная модификация белков

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 7. Регуляция биосинтеза белка

- •7.1 Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •В Катаболическая репрессия. Лактозный оперон

- •Д Аттенуация. Триптофановый оперон

- •Е «Сильные» и «слабые» промоторы

- •Ж σ-Субъединица РНК-полимеразы

- •7.2 Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •Хроматин-перестраивающие комплексы

- •Архитектурные белки высокомобильной группы

- •Ковалентная модификация гистонов

- •Метилирование ДНК

- •В Регуляция с помощью факторов транскрипции

- •7.3 Регуляция на уровне трансляции у про- и эукариот

- •А Дискриминация мРНК

- •Б Трансляционная репрессия

- •7.4 Другие механизмы регуляции у эукариот

- •Б РНК-интерференция

- •Интерференция с помощью малых интерферирующих РНК

- •Интерференция с помощью микроРНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Регуляция на уровне транскрипции (прокариоты)

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Мутации и репарация

- •8.1 Мутации

- •8.2 Классификация мутаций по вызвавшим их причинам

- •8.3 Классификация мутаций по степени изменений генома

- •8.4 Классическая классификация

- •8.5 Репарация

- •А Прямая репарация

- •8.6 Эксцизионная репарация оснований (BER)

- •8.7 Эксцизионная репарация нуклеотидов (NER)

- •8.8 Мисметч репарация

- •8.9 Репарация двунитевых разрывов

- •8.10 Негомологичное соединение цепей ДНК при двунитевых разрывах

- •8.11 SOS-репарация (SOS-ответ)

- •8.12 Рекомбинационная репарация

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Иммунитет и антитела

- •9.1 Иммунитет: его виды и элементы

- •9.2 Врожденный (неспецифический) иммунитет

- •В Химические медиаторы врожденного иимунитета

- •Е Классический путь активации комплемента

- •Ж Альтернативный путь активации комплемента

- •З Активация терминальных компонентов комплемента

- •И Как фагоциты отличают чужеродные клетки от «своих»?

- •9.3 Приобретенный (специфический) иммунитет

- •А T-лимфоциты

- •В Антитела

- •Е Вторичный иммунный ответ

- •Ж Активация гуморального иммунитета

- •9.4 Группы крови

- •9.5 Трансфузионные реакции

- •9.6 Правила переливания

- •9.7 Резус-фактор (Rh)

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 10. Биологические мембраны

- •10.1 Строение биомембран

- •В Липиды биомембран

- •10.2 Функции мембран

- •10.3 Мембранный транспорт

- •10.4 Эндо- и экзоцитоз

- •10.5 Трансмембранная передача сигнала

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Энергетический обмен

- •11.1 Энергия в клетке

- •11.2 Дыхательная цепь митохондрий

- •11.3 Сопряжение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •11.4 Разобщение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Введение в метаболизм

- •12.1 Общая характеристика

- •А Метаболические пути

- •Б Метаболиты

- •В Гомеостаз

- •12.2 Функции метаболических путей

- •А Образование энергии

- •Б Катаболизм органических соединений

- •Переваривание

- •Гликолиз

- •Окисление жирных кислот

- •Катаболизм аминокислот

- •В Синтез органических соединений и предшественников макромолекул

- •Глюконеогенез: синтез глюкозы

- •Синтез жирных кислот

- •Синтез гема

- •Креатинфосфат

- •Гликоген

- •Жиры или триацилглицеролы

- •Д Выведение потенциально опасных соединений

- •Цикл мочевины

- •Синтез желчных кислот

- •Катаболизм гема

- •Е Образование регуляторных молекул

- •12.3 Ключевые положения всех метаболических путей

- •А АТФ — донор энергии для синтеза

- •В Эссенциальные органические соединения

- •Д Взаимосвязи метаболических путей

- •Е Нелинейность метаболических путей

- •Ж Локализация метаболических путей в клетке

- •З Тканеспецифичность метаболических путей

- •И Метаболизм при голодании

- •12.4 Интеграция метаболизма

- •А Основные физиологические состояния организма и роль различных органов в интеграции метаболизма

- •Состояние насыщения

- •Состояние голодания

- •Б Интеграция метаболизма в различных физиологических состояниях

- •Состояние голодания

- •Продолжительное голодание

- •Состояние насыщения

- •Физические нагрузки

- •В Регуляция метаболизма

- •Инсулин

- •Глюкагон

- •Адреналин

- •Гидрокортизон

- •Адипоцитокины

- •Рекомендуемая литература

- •Приложение 1. Аминокислоты и белки

- •Классификация аминокислот

- •Приложение 2. Ферменты

- •Строение химотрипсина

- •Приложение 3. Нуклеиновые кислоты

- •Приложение 4. Репликация

- •Приложение 5. Транскрипция

- •Приложение 6. Трансляция

- •Приложение 7. Регуляция биосинтеза белка

- •Приложение 8. Мутации и репарация

- •Приложение 9. Иммунитет и антитела

- •Приложение 10. Биологические мембраны

- •Приложение 11. Энергетический обмен

- •Оглавление

20Глава 1 Аминокислоты и белки

3.Трехмерная структура многих олигомерных белков меняется, когда белок связывается с лигандами. Иными словами, третичная и четвертичная структура таких белков изменчива, и это — ключ к регуляции их активности.

4.У некоторых белков есть общие субъединицы. Это можно объяснить тем, что в ходе эволюции субъединицы образовывали новые комбинации и это более оправданно, чем создание нового мономерного белка с той же функцией.

5.Полисубъединичные белки могут катализировать несколько последовательных реакций, в которых продукт первой реакции становится субстратом для второй. Пример: ПДГ (пируватдегидрогеназный комплекс).

1.9 Глобулярные и фибриллярные белки

Белки разделяют на две группы по их общей морфологии: глобулярные и фибриллярные. Отличия между фибриллярными и глобулярными белками приведены в таблице ниже. Третичная структура глобулярных белков представляет глобулу (или клубок) и имеет сферическую или округлую форму. Третичная структура фибриллярных белков имеет форму узкой закрученной нити. Кератин и коллаген — примеры фибриллярных белков.

Таблица 3 |

Глобулярные и фибриллярные белки |

|

|

|

|

|

|

|

Фибриллярные белки |

|

Глобулярные белки |

|

|

|

|

Третичная |

Представляет собой длинные, узкие |

Имеет |

округлую, сферическую |

структура |

закрученные нити |

форму |

|

|

|

|

|

Растворимость |

Нерастворимы |

Отчасти растворимы (образуют кол- |

|

|

|

лоидные растворы) |

|

|

|

|

|

Примеры |

Коллаген (кожа, кости, зубы, сухожи- |

Гемоглобин (в эритроцитах), инсулин |

|

|

лия), кератин (волосы, ногти) |

(гормон поджелудочной железы), |

|

|

|

каталаза (обеспечивает распад пе- |

|

|

|

роксида водорода в живых клетках) |

|

|

|

|

|

Структура |

Коллаген существует в виде тройной |

Выполняют различные функции в |

|

и функции |

спирали, механически стойкой и |

клетках. Хорошо растворимы, по- |

|

|

прочной. Его содержание особенно |

скольку |

на поверхности белковой |

|

высоко в сухожилиях, связках, соеди- |

молекулы расположены преимуще- |

|

|

нительной ткани, мышцах, коже и |

ственно полярные аминокислоты, а |

|

|

других тканях, испытывающих на |

неполярные аминокислоты скрыты в |

|

|

себе сильное механическое воздей- |

ядре белка. Полярные аминокис- |

|

|

ствие. |

лоты участвуют в диполь-дипольных |

|

|

|

взаимодействиях с молекулами рас- |

|

|

|

творителя. |

|

|

|

|

|

Глобулярные и фибриллярные белки 21

А Кератин

Кератин является механически прочным и химически неактивным белком. Он обнаружен у большинства позвоночных и представляет собой важный компонент внешнего эпидермального слоя и различных структур: волос, рогов, ногтей и перьев. Кератины классифицируют на 2 основные группы: α-кератины (у человека) и β-ке- ратины (у птиц и рептилий). Геном человека содержит ~50 генов, кодирующих тканеспецифичные кератины.

Кератин имеет очень сложную структуру, отличающуюся от той, которую имеют глобулярные белки.

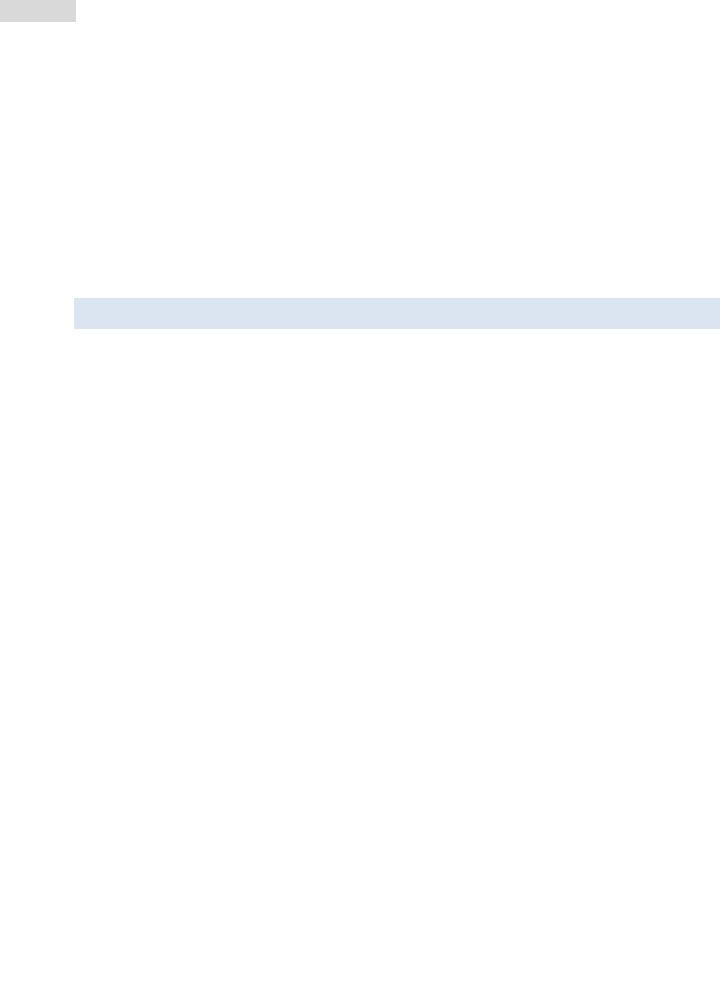

Первичная структура α -кератина точно так же представляет собой цепочку аминокислотных остатков. Центральный сегмент каждой полипептидной цепи α-ке- ратина имеет псевдоповтор из 7 аминокислотных остатков: a-b-c-d-e-f-g. В позициях -a- и -d- чаще всего находятся гидрофобные аминокислотные остатки (см. Рис. 17 ). Поскольку на один виток α-спирали приходится ~3,6 остатка, аминокислотные остатки -a- и -d- расположены всегда по одну сторону цепи. Это позволяет двум полипептидным цепям образовывать димеры (в рамках надвторичной структуры). Кроме того, α-кератины содержат остатки цистеина, между которыми образуются прочные дисульфидные связи. Они стабилизируют общую структуру кератина, связывая между собой полипептидные цепи.

Вторичная структура α-кератина очень похожа на обычную α-спираль, однако в α-кератине она имеет меньший шаг (~5,1 Å), а значит, более плотную упаковку. Это вызвано тем, что в α-кератине две полипептидные цепи оборачиваются относительно друг друга и формируют закрученную нить, одновременно вызывая небольшие структурные изменения в цепях (см. Рис. 18 ▼).

Рис. 17. |

Расположение гидрофобных |

Рис. 18. |

Закрученная нить кератина |

остатков -a- и -d- в цепях кератина. |

(формируется из двух полипептидных це- |

||

|

|

пей). |

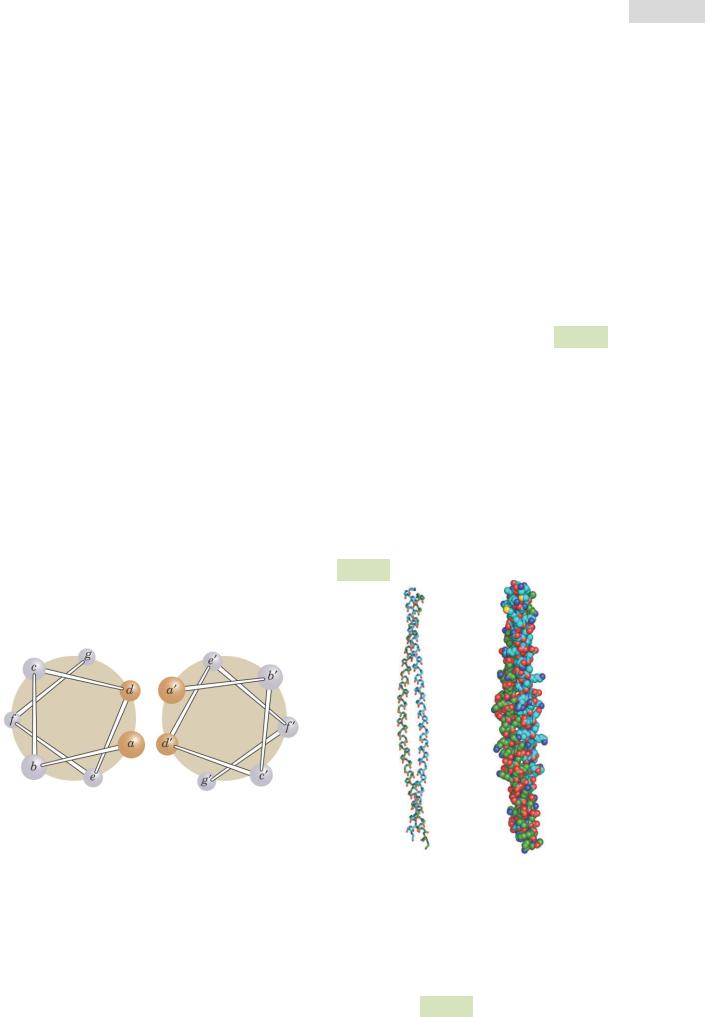

|

Более высокие уровни структурной организации кератина ещё не так хорошо изучены. В целом всю структуру α -кератина можно представить следующим образом (включая высшие уровни структурной организации) (см. Рис. 19 ▼):