- •Предисловие

- •Глава 1. Аминокислоты и белки

- •1.1 Общая характеристика

- •1.2 Классификация аминокислот

- •1.3 Модификация аминокислот

- •1.4 Ионизация аминокислот

- •1.5 Пептидная связь

- •1.6 Пептиды и белки

- •1.7 Функции белков

- •1.8 Уровни структурной организации белков

- •А Первичная структура белка

- •Б Вторичная структура белка

- •В Третичная структура белка

- •Д Четвертичная структура белка

- •1.9 Глобулярные и фибриллярные белки

- •А Кератин

- •1.10 Простые и сложные белки

- •1.11 Денатурация и ренатурация белков

- •1.12 Методы работы с белками

- •А Очистка и выделение белка

- •Б Высаливание

- •В Диализ

- •Д Аналитические методы работы с белками

- •Термины

- •Вопросы к семинарскому занятию (1-я часть)

- •Вопросы к семинарскому занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Аминокислоты

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Ферменты

- •2.1 Общая характеристика

- •2.2 Номенклатура ферментов

- •2.3 Свойства ферментов

- •2.4 Строение фермента

- •2.5 Специфичность ферментов

- •А Модель «ключ-замок»

- •Б Модель индуцированного соответствия

- •2.7 Термодинамика ферментативных реакций

- •2.8 Кинетика ферментативных реакций

- •А Вывод уравнения Михаэлиса-Ментен (по Бергу)

- •В Уравнение Лайнуивера-Берка

- •2.9 Механизмы ферментативного катализа

- •2.10 Влияние факторов среды на скорость протекания ферментативной реакции

- •А Концентрация субстрата

- •2.12 Мультисубстратные реакции

- •А Последовательный механизм

- •2.13 Ингибирование ферментов

- •Б Бесконкурентные ингибиторы

- •В Неконкурентные ингибиторы

- •2.14 Кооперативные взаимодействия внутри молекул ферментов

- •А Параллельная модель

- •2.15 Аллостерическая регуляция активности ферментов

- •2.16 Регуляция активности ферментов с помощью ковалентной модификации

- •2.17 Анти-, мульти- и изоферменты

- •2.18 Ферменты в медицине

- •А Энзимодиагностика

- •Термины

- •Вопросы к занятию (1-я часть)

- •Вопросы к занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 3. Нуклеиновые кислоты

- •3.1 Общая характеристика

- •3.2 Строение нуклеотида

- •3.3 Первичная структура ДНК

- •3.4 Вторичная структура ДНК

- •3.5 Денатурация и ренатурация ДНК

- •3.6 Третичная структура ДНК

- •3.7 Четвертичная структура ДНК

- •3.8 Виды РНК и их функции

- •3.9 Первичная структура РНК

- •3.10 Вторичная структура РНК

- •3.11 Третичная структура РНК

- •3.12 Четвертичная структура РНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Репликация

- •4.1 Общая характеристика

- •4.2 Инициация репликации у прокариот

- •4.3 Элонгация репликации у прокариот

- •Б Механизм ферментативной реакции

- •4.4 Терминация репликации у прокариот

- •4.5 Репликация у эукариот

- •4.6 Проблемы репликации

- •Б Проблема высокой точности процесса

- •4.7 Плазмиды

- •В Типы плазмид

- •Д Механизмы репликации кольцевых плазмид

- •4.8 Репликация вирусов

- •Б Репликация генома РНК-вирусов

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Транскрипция

- •5.1 Организация генетической информации

- •5.2 Общая характеристика транскрипции

- •5.3 Гипотеза Жакоба и Моно

- •5.4 Строение РНК-полимераз

- •5.5 Инициация транскрипции у прокариот

- •5.6 Элонгация транскрипции у прокариот

- •5.7 Терминация транскрипции у прокариот

- •5.8 Инициация транскрипции у эукариот

- •5.9 Элонгация транскрипции у эукариот

- •5.10 Терминация транскрипции у эукариот

- •А Кэпирование

- •Б Полиаденилирование

- •В Сплайсинг

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Трансляция

- •6.1 Общая характеристика

- •6.2 Свойства генетического кода

- •6.3 Основные этапы биосинтеза белка

- •А Этап 1. Активация аминокислот

- •Д Этап 5. Фолдинг и посттрансляционная модификация

- •6.4 Рибосомы

- •6.5 Инициация у прокариот

- •6.6 Инициация у эукариот

- •6.7 Элонгация у прокариот

- •6.8 Элонгация у эукариот

- •6.9 Терминация у прокариот

- •6.10 Терминация у эукариот

- •6.11 Гипотеза «качания»

- •6.12 Фолдинг и посттрансляционная модификация белков

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 7. Регуляция биосинтеза белка

- •7.1 Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •В Катаболическая репрессия. Лактозный оперон

- •Д Аттенуация. Триптофановый оперон

- •Е «Сильные» и «слабые» промоторы

- •Ж σ-Субъединица РНК-полимеразы

- •7.2 Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •Хроматин-перестраивающие комплексы

- •Архитектурные белки высокомобильной группы

- •Ковалентная модификация гистонов

- •Метилирование ДНК

- •В Регуляция с помощью факторов транскрипции

- •7.3 Регуляция на уровне трансляции у про- и эукариот

- •А Дискриминация мРНК

- •Б Трансляционная репрессия

- •7.4 Другие механизмы регуляции у эукариот

- •Б РНК-интерференция

- •Интерференция с помощью малых интерферирующих РНК

- •Интерференция с помощью микроРНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Регуляция на уровне транскрипции (прокариоты)

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Мутации и репарация

- •8.1 Мутации

- •8.2 Классификация мутаций по вызвавшим их причинам

- •8.3 Классификация мутаций по степени изменений генома

- •8.4 Классическая классификация

- •8.5 Репарация

- •А Прямая репарация

- •8.6 Эксцизионная репарация оснований (BER)

- •8.7 Эксцизионная репарация нуклеотидов (NER)

- •8.8 Мисметч репарация

- •8.9 Репарация двунитевых разрывов

- •8.10 Негомологичное соединение цепей ДНК при двунитевых разрывах

- •8.11 SOS-репарация (SOS-ответ)

- •8.12 Рекомбинационная репарация

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Иммунитет и антитела

- •9.1 Иммунитет: его виды и элементы

- •9.2 Врожденный (неспецифический) иммунитет

- •В Химические медиаторы врожденного иимунитета

- •Е Классический путь активации комплемента

- •Ж Альтернативный путь активации комплемента

- •З Активация терминальных компонентов комплемента

- •И Как фагоциты отличают чужеродные клетки от «своих»?

- •9.3 Приобретенный (специфический) иммунитет

- •А T-лимфоциты

- •В Антитела

- •Е Вторичный иммунный ответ

- •Ж Активация гуморального иммунитета

- •9.4 Группы крови

- •9.5 Трансфузионные реакции

- •9.6 Правила переливания

- •9.7 Резус-фактор (Rh)

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 10. Биологические мембраны

- •10.1 Строение биомембран

- •В Липиды биомембран

- •10.2 Функции мембран

- •10.3 Мембранный транспорт

- •10.4 Эндо- и экзоцитоз

- •10.5 Трансмембранная передача сигнала

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Энергетический обмен

- •11.1 Энергия в клетке

- •11.2 Дыхательная цепь митохондрий

- •11.3 Сопряжение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •11.4 Разобщение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Введение в метаболизм

- •12.1 Общая характеристика

- •А Метаболические пути

- •Б Метаболиты

- •В Гомеостаз

- •12.2 Функции метаболических путей

- •А Образование энергии

- •Б Катаболизм органических соединений

- •Переваривание

- •Гликолиз

- •Окисление жирных кислот

- •Катаболизм аминокислот

- •В Синтез органических соединений и предшественников макромолекул

- •Глюконеогенез: синтез глюкозы

- •Синтез жирных кислот

- •Синтез гема

- •Креатинфосфат

- •Гликоген

- •Жиры или триацилглицеролы

- •Д Выведение потенциально опасных соединений

- •Цикл мочевины

- •Синтез желчных кислот

- •Катаболизм гема

- •Е Образование регуляторных молекул

- •12.3 Ключевые положения всех метаболических путей

- •А АТФ — донор энергии для синтеза

- •В Эссенциальные органические соединения

- •Д Взаимосвязи метаболических путей

- •Е Нелинейность метаболических путей

- •Ж Локализация метаболических путей в клетке

- •З Тканеспецифичность метаболических путей

- •И Метаболизм при голодании

- •12.4 Интеграция метаболизма

- •А Основные физиологические состояния организма и роль различных органов в интеграции метаболизма

- •Состояние насыщения

- •Состояние голодания

- •Б Интеграция метаболизма в различных физиологических состояниях

- •Состояние голодания

- •Продолжительное голодание

- •Состояние насыщения

- •Физические нагрузки

- •В Регуляция метаболизма

- •Инсулин

- •Глюкагон

- •Адреналин

- •Гидрокортизон

- •Адипоцитокины

- •Рекомендуемая литература

- •Приложение 1. Аминокислоты и белки

- •Классификация аминокислот

- •Приложение 2. Ферменты

- •Строение химотрипсина

- •Приложение 3. Нуклеиновые кислоты

- •Приложение 4. Репликация

- •Приложение 5. Транскрипция

- •Приложение 6. Трансляция

- •Приложение 7. Регуляция биосинтеза белка

- •Приложение 8. Мутации и репарация

- •Приложение 9. Иммунитет и антитела

- •Приложение 10. Биологические мембраны

- •Приложение 11. Энергетический обмен

- •Оглавление

120 |

Глава 6 |

Трансляция |

релиз-факторы (RF-белки). Они способствуют диссоциации рибосом на две субъединицы — малую и большую.

Д Этап 5. Фолдинг и посттрансляционная модификация

Любой полипептид должен принять нативную конформацию для достижения биологической активности. До или после фолдинга белок должен подвергнуться ферментативному процессингу — отщеплению нескольких аминокислот с конца цепи (обычно с N-конца), присоединению ацетильной, метильной, карбоксильной или другой химической группы (и часто не одной), протеолизу (отщеплению целой части цепи) или присоединению олигосахаридов или каких-либо других простетических групп.

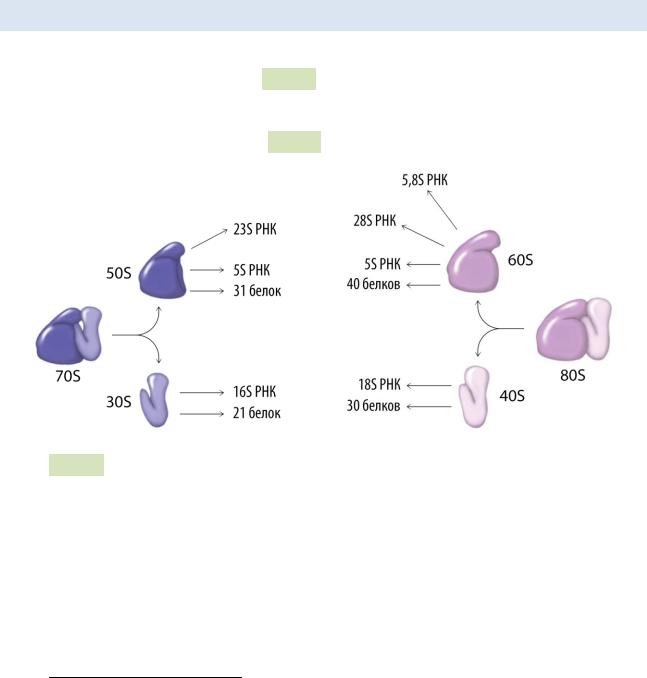

6.4 Рибосомы

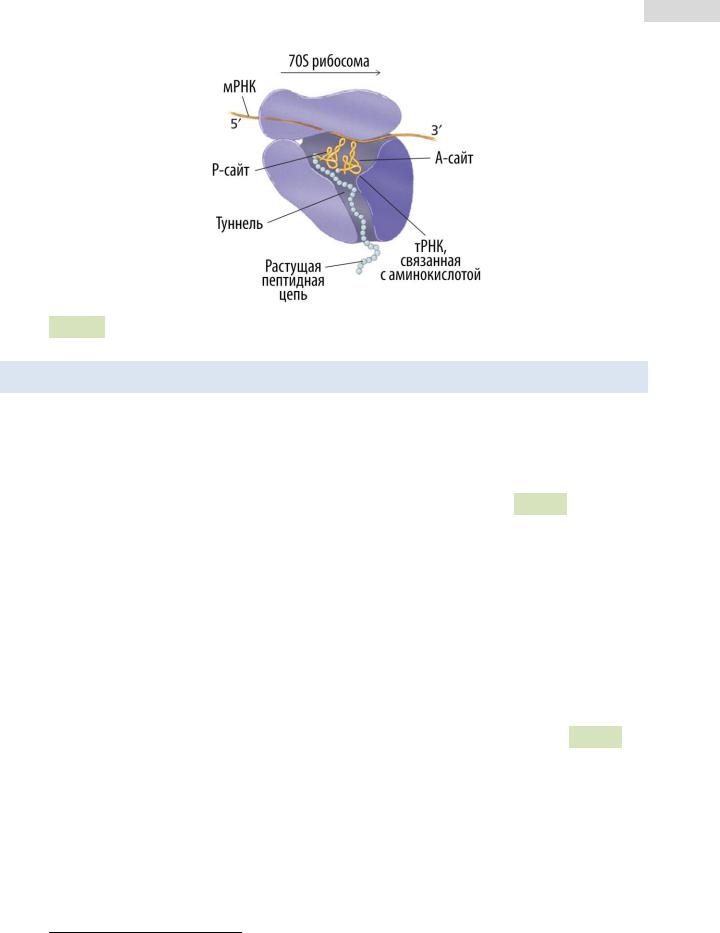

Рибосомы — это крупные рибонуклеопротеидные комплексы, состоящие из большой и малой субъединицы (см. Рис. 79 ▼). В состав рибосом входят рРНК и белки. Собранные и активные рибосомы имеют 3 сайта: А-сайт (сайт связывания с амино-

ацил-тРНК), Р-сайт (сайт, в котором находится пептидил-тРНК8) и Е-сайт (сайт, в

котором деацилируется тРНК) (см. Рис. 80 ▼).

Рис. 79. Строение про- и эукариотической рибосомы: слева — прокариотическая

70S рибосома (состоит из большой 50S и малой 30S субъединиц), справа — эукариотическая 80S рибосома (состоит из большой 60S и малой 30S субъединиц).

8 Пептидил-тРНК — транспортная РНК, связанная с синтезируемой пептидной цепью.

Инициация у прокариот 121

Рис. 80. Сайты связывания тРНК у прокариотической рибосомы.

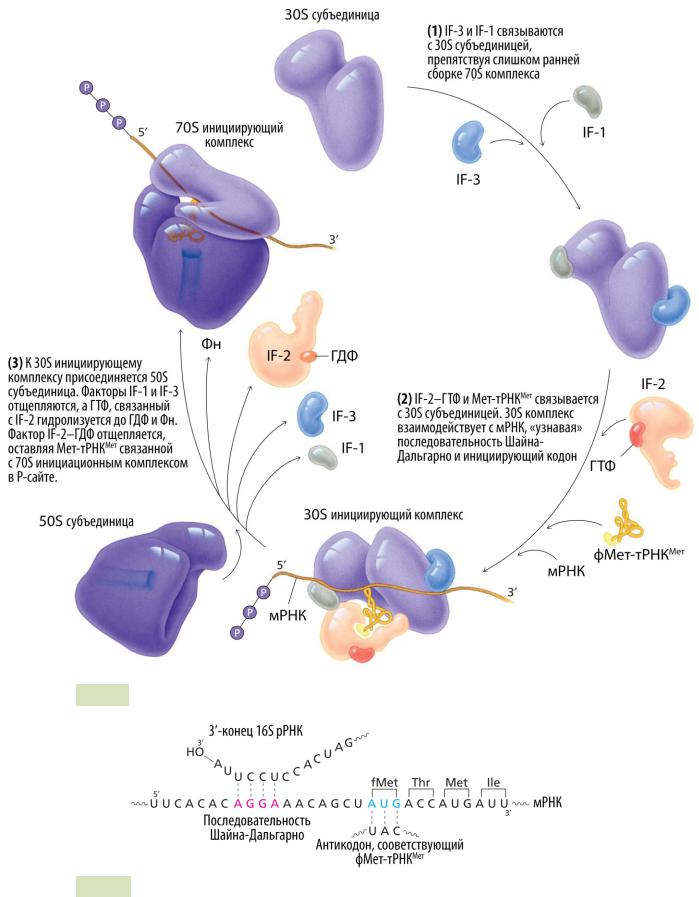

6.5 Инициация у прокариот

Инициация — это первая стадия трансляции, в ходе которой происходит сборка 70S рибосомы (инициаторного комплекса), узнавание старт-кодона AUG9 (кодирует аминокислоту формилметионин10), установка рамки считывания и связывание с формилметионил-тРНКМет (транспортная РНК, несущая остаток формилметионина)

вP-сайте рибосом. Инициация происходит в несколько этапов (см. Рис. 81 ▼):

1.Рибосомы находятся в диссоциированном состоянии перед трансляцией, то есть обе субъединицы разделены, и с 30S субъединицей рибосом связан фактор IF-3, препятствующий сборке 70S комплекса.

2.Факторы IF-1, IF-2–ГТФ и мРНК связываются с 30S субъединицей в произвольном порядке. Связывание формилметионил-тРНК с 30S субъединицей происходит не по принципу кодон-антикодоновой комплементарности, а благодаря взаимодействию с фактором IF-2. Фактор IF-3 способствует связыванию мРНК с 30S комплексом. Затем 16S рРНК малой субъединицы ри-

босом «находит» на мРНК последовательность Шайна-Дальгарно (5’ –

GGAGGU– 3’), связывается с ней по принципу комплементарности и устанавливает рамку считывания на инициирующий кодон AUG (см. Рис. 82 ▼).

3.50S субъединица присоединяется к 30S инициаторному комплексу. Факторы IF-1 и IF-3 отщепляются. ГТФ, связанный с IF-2, гидролизуется до ГДФ и Фн (неорганический фосфат). Комплекс IF-2 + ГДФ диссоциирует от 70S рибосомы, связанной в P-сайте с формилметионил-тРНК.

9В роли старт-кодона у прокариот может выступать не только AUG (83% генов), но и GUG (14% генов; кодирует валин), и UUG (3% генов; кодирует лейцин).

10Формилметионин — аминокислота метионин, связанная с формильной группой (—

CHO).

122 |

Глава 6 |

Трансляция |

Рис. 81. Инициация трансляции у прокариот.

Рис. 82. Узнавание последовательности Шайна-Дальгарно у E. coli.

Инициация у эукариот 123

6.6 Инициация у эукариот

Инициация у про- и эукариот схожа, однако есть и различия:

1.Эукариотическая 40S субъединица рибосом связывается с факторами eIF1A и eIF-3. Затем к 40S частице присоединяется фактор eIF-2 + ГТФ + меттРНК. Формируется преинициационный комплекс 43S.

2.43S комплекс связывается с факторами eIF-4E, eIF-4G, eIF-4A, eIF-4B и мРНК в области 5’-кэпа. У эукариотических мРНК отсутствует последовательность Шайна-Дальгарно, поэтому у них существует сканирующий механизм обнаружения старт-кодона AUG11. eIF-40S комплекс движется по

цепи мРНК до т.н. последовательности Ко́зака (–3–ACCAUGG–+4). Рибо-

сома может пропустить первый встретившийся ей кодон AUG, если он не образует последовательность Козака. В конце данного этапа формируется 48S комплекс.

3.Происходит гидролиз ГТФ, факторы инициации отщепляются, присоединяется 60S субъединица и формируется 80S инициационный комплекс.

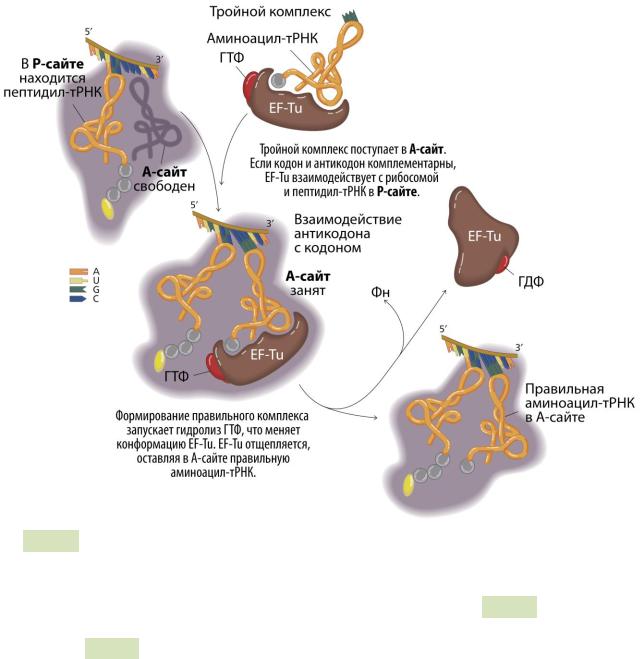

6.7Элонгация у прокариот

Элонгация — это вторая стадия трансляции, на которой синтезируется сама полипептидная цепь. Элонгация включает три важнейших этапа:

1.Декодирование (связывание аминоацил-тРНК, несущей аминокислоту) (см. Рис. 83 ▼). После инициации в P-сайте рибосомы уже находится инициирующая формилметионил-тРНК. В А-сайте происходит связывание второй аминоацил-тРНК, комплементарной своим антикодоновым участком кодону в мРНК. В этом процессе участвует фактор EF-Tu, направляющий аминоацил-тРНК в А-сайт. Если антикодон на аминоацил-тРНК оказывается комплементарен кодону на мРНК, происходит стабилизация комплекса EF-Tu + ГТФ + аат-тРНК и гидролиз ГТФ до ГДФ и Фн. EF-Tu + ГДФ диссоциирует от рибосомы, связывается с фактором EF-Ts. ГДФ обменивается на ГТФ и EF-Ts отщепляется от EF-Tu.

11Кодон AUG у эукариот кодирует аминокислоту метионин (не формилметионин, как

упрокариот).

124 |

Глава 6 |

Трансляция |

Рис. 83. Элонгация трансляции у прокариот: декодирование и «вставка» аминоа-

цил-тРНК в А-сайт.

2.Транспептидация (образование пептидной связи) (см. Рис. 84 ▼). Происходит образование пептидной связи по механизму нуклеофильной атаки (см. Рис. 85 ▼). Реакция катализируется пептидилтрансферазным центром большой субъединицы рибосом (катализируется не белком, а молекулой РНК в составе рибосом). Растущая полипептидная цепь оказывается связанной с тРНК в А-сайте. В Р-сайте находится уже свободная тРНК.

3.Транслокация (перемещение мРНК относительно рибосомы на один кодон). Третий фактор элонгации EF-G + ГТФ связывается с рибосомой. Происходит гидролиз ГТФ до ГДФ и Фн. EF-G + ГДФ отщепляется, происходит транслокация мРНК относительно рибосомы. То есть именно цепочка мРНК движется относительно неё, а не наоборот. Свободная тРНК перемещается из P-сайта в E-сайт. Пептидил-тРНК переносится из A-сайта в P-

сайт. А-сайт остаётся свободным.

Элонгация — циклический процесс. Он повторяется ровно столько раз, сколько кодонов находится между старт- и стоп-кодоном в цепи мРНК.