- •Предисловие

- •Глава 1. Аминокислоты и белки

- •1.1 Общая характеристика

- •1.2 Классификация аминокислот

- •1.3 Модификация аминокислот

- •1.4 Ионизация аминокислот

- •1.5 Пептидная связь

- •1.6 Пептиды и белки

- •1.7 Функции белков

- •1.8 Уровни структурной организации белков

- •А Первичная структура белка

- •Б Вторичная структура белка

- •В Третичная структура белка

- •Д Четвертичная структура белка

- •1.9 Глобулярные и фибриллярные белки

- •А Кератин

- •1.10 Простые и сложные белки

- •1.11 Денатурация и ренатурация белков

- •1.12 Методы работы с белками

- •А Очистка и выделение белка

- •Б Высаливание

- •В Диализ

- •Д Аналитические методы работы с белками

- •Термины

- •Вопросы к семинарскому занятию (1-я часть)

- •Вопросы к семинарскому занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Аминокислоты

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 2. Ферменты

- •2.1 Общая характеристика

- •2.2 Номенклатура ферментов

- •2.3 Свойства ферментов

- •2.4 Строение фермента

- •2.5 Специфичность ферментов

- •А Модель «ключ-замок»

- •Б Модель индуцированного соответствия

- •2.7 Термодинамика ферментативных реакций

- •2.8 Кинетика ферментативных реакций

- •А Вывод уравнения Михаэлиса-Ментен (по Бергу)

- •В Уравнение Лайнуивера-Берка

- •2.9 Механизмы ферментативного катализа

- •2.10 Влияние факторов среды на скорость протекания ферментативной реакции

- •А Концентрация субстрата

- •2.12 Мультисубстратные реакции

- •А Последовательный механизм

- •2.13 Ингибирование ферментов

- •Б Бесконкурентные ингибиторы

- •В Неконкурентные ингибиторы

- •2.14 Кооперативные взаимодействия внутри молекул ферментов

- •А Параллельная модель

- •2.15 Аллостерическая регуляция активности ферментов

- •2.16 Регуляция активности ферментов с помощью ковалентной модификации

- •2.17 Анти-, мульти- и изоферменты

- •2.18 Ферменты в медицине

- •А Энзимодиагностика

- •Термины

- •Вопросы к занятию (1-я часть)

- •Вопросы к занятию (2-я часть)

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 3. Нуклеиновые кислоты

- •3.1 Общая характеристика

- •3.2 Строение нуклеотида

- •3.3 Первичная структура ДНК

- •3.4 Вторичная структура ДНК

- •3.5 Денатурация и ренатурация ДНК

- •3.6 Третичная структура ДНК

- •3.7 Четвертичная структура ДНК

- •3.8 Виды РНК и их функции

- •3.9 Первичная структура РНК

- •3.10 Вторичная структура РНК

- •3.11 Третичная структура РНК

- •3.12 Четвертичная структура РНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Репликация

- •4.1 Общая характеристика

- •4.2 Инициация репликации у прокариот

- •4.3 Элонгация репликации у прокариот

- •Б Механизм ферментативной реакции

- •4.4 Терминация репликации у прокариот

- •4.5 Репликация у эукариот

- •4.6 Проблемы репликации

- •Б Проблема высокой точности процесса

- •4.7 Плазмиды

- •В Типы плазмид

- •Д Механизмы репликации кольцевых плазмид

- •4.8 Репликация вирусов

- •Б Репликация генома РНК-вирусов

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Транскрипция

- •5.1 Организация генетической информации

- •5.2 Общая характеристика транскрипции

- •5.3 Гипотеза Жакоба и Моно

- •5.4 Строение РНК-полимераз

- •5.5 Инициация транскрипции у прокариот

- •5.6 Элонгация транскрипции у прокариот

- •5.7 Терминация транскрипции у прокариот

- •5.8 Инициация транскрипции у эукариот

- •5.9 Элонгация транскрипции у эукариот

- •5.10 Терминация транскрипции у эукариот

- •А Кэпирование

- •Б Полиаденилирование

- •В Сплайсинг

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 6. Трансляция

- •6.1 Общая характеристика

- •6.2 Свойства генетического кода

- •6.3 Основные этапы биосинтеза белка

- •А Этап 1. Активация аминокислот

- •Д Этап 5. Фолдинг и посттрансляционная модификация

- •6.4 Рибосомы

- •6.5 Инициация у прокариот

- •6.6 Инициация у эукариот

- •6.7 Элонгация у прокариот

- •6.8 Элонгация у эукариот

- •6.9 Терминация у прокариот

- •6.10 Терминация у эукариот

- •6.11 Гипотеза «качания»

- •6.12 Фолдинг и посттрансляционная модификация белков

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 7. Регуляция биосинтеза белка

- •7.1 Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •В Катаболическая репрессия. Лактозный оперон

- •Д Аттенуация. Триптофановый оперон

- •Е «Сильные» и «слабые» промоторы

- •Ж σ-Субъединица РНК-полимеразы

- •7.2 Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •Хроматин-перестраивающие комплексы

- •Архитектурные белки высокомобильной группы

- •Ковалентная модификация гистонов

- •Метилирование ДНК

- •В Регуляция с помощью факторов транскрипции

- •7.3 Регуляция на уровне трансляции у про- и эукариот

- •А Дискриминация мРНК

- •Б Трансляционная репрессия

- •7.4 Другие механизмы регуляции у эукариот

- •Б РНК-интерференция

- •Интерференция с помощью малых интерферирующих РНК

- •Интерференция с помощью микроРНК

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- • Регуляция на уровне транскрипции (прокариоты)

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 8. Мутации и репарация

- •8.1 Мутации

- •8.2 Классификация мутаций по вызвавшим их причинам

- •8.3 Классификация мутаций по степени изменений генома

- •8.4 Классическая классификация

- •8.5 Репарация

- •А Прямая репарация

- •8.6 Эксцизионная репарация оснований (BER)

- •8.7 Эксцизионная репарация нуклеотидов (NER)

- •8.8 Мисметч репарация

- •8.9 Репарация двунитевых разрывов

- •8.10 Негомологичное соединение цепей ДНК при двунитевых разрывах

- •8.11 SOS-репарация (SOS-ответ)

- •8.12 Рекомбинационная репарация

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 9. Иммунитет и антитела

- •9.1 Иммунитет: его виды и элементы

- •9.2 Врожденный (неспецифический) иммунитет

- •В Химические медиаторы врожденного иимунитета

- •Е Классический путь активации комплемента

- •Ж Альтернативный путь активации комплемента

- •З Активация терминальных компонентов комплемента

- •И Как фагоциты отличают чужеродные клетки от «своих»?

- •9.3 Приобретенный (специфический) иммунитет

- •А T-лимфоциты

- •В Антитела

- •Е Вторичный иммунный ответ

- •Ж Активация гуморального иммунитета

- •9.4 Группы крови

- •9.5 Трансфузионные реакции

- •9.6 Правила переливания

- •9.7 Резус-фактор (Rh)

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 10. Биологические мембраны

- •10.1 Строение биомембран

- •В Липиды биомембран

- •10.2 Функции мембран

- •10.3 Мембранный транспорт

- •10.4 Эндо- и экзоцитоз

- •10.5 Трансмембранная передача сигнала

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 11. Энергетический обмен

- •11.1 Энергия в клетке

- •11.2 Дыхательная цепь митохондрий

- •11.3 Сопряжение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •11.4 Разобщение дыхания и окислительного фосфорилирования

- •Термины

- •Вопросы к занятию

- •Дополнительные вопросы и ключевые слова

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 12. Введение в метаболизм

- •12.1 Общая характеристика

- •А Метаболические пути

- •Б Метаболиты

- •В Гомеостаз

- •12.2 Функции метаболических путей

- •А Образование энергии

- •Б Катаболизм органических соединений

- •Переваривание

- •Гликолиз

- •Окисление жирных кислот

- •Катаболизм аминокислот

- •В Синтез органических соединений и предшественников макромолекул

- •Глюконеогенез: синтез глюкозы

- •Синтез жирных кислот

- •Синтез гема

- •Креатинфосфат

- •Гликоген

- •Жиры или триацилглицеролы

- •Д Выведение потенциально опасных соединений

- •Цикл мочевины

- •Синтез желчных кислот

- •Катаболизм гема

- •Е Образование регуляторных молекул

- •12.3 Ключевые положения всех метаболических путей

- •А АТФ — донор энергии для синтеза

- •В Эссенциальные органические соединения

- •Д Взаимосвязи метаболических путей

- •Е Нелинейность метаболических путей

- •Ж Локализация метаболических путей в клетке

- •З Тканеспецифичность метаболических путей

- •И Метаболизм при голодании

- •12.4 Интеграция метаболизма

- •А Основные физиологические состояния организма и роль различных органов в интеграции метаболизма

- •Состояние насыщения

- •Состояние голодания

- •Б Интеграция метаболизма в различных физиологических состояниях

- •Состояние голодания

- •Продолжительное голодание

- •Состояние насыщения

- •Физические нагрузки

- •В Регуляция метаболизма

- •Инсулин

- •Глюкагон

- •Адреналин

- •Гидрокортизон

- •Адипоцитокины

- •Рекомендуемая литература

- •Приложение 1. Аминокислоты и белки

- •Классификация аминокислот

- •Приложение 2. Ферменты

- •Строение химотрипсина

- •Приложение 3. Нуклеиновые кислоты

- •Приложение 4. Репликация

- •Приложение 5. Транскрипция

- •Приложение 6. Трансляция

- •Приложение 7. Регуляция биосинтеза белка

- •Приложение 8. Мутации и репарация

- •Приложение 9. Иммунитет и антитела

- •Приложение 10. Биологические мембраны

- •Приложение 11. Энергетический обмен

- •Оглавление

92 |

Глава 4 |

Репликация |

4.7Плазмиды

АОбщая характеристика

Плазмиды — малые двухцепочечные (гораздо реже — одноцепочечные) спирализованные кольцевые или линейные молекулы ДНК, несущие гены и способные к самостоятельной репликации. Как правило, их длина — от 1 000 до 100 000 нуклеотидных пар.

В1952 году Джошуа Ледерберг предложил термин «плазмида» для обозначения всех внехромосомных элементов наследственности. Плазмиды обнаружены у бактерий, архей и эукариот, хотя наиболее важную биологическую роль они играют именно у бактерий, поскольку они могут передаваться от одной клетки к другой путем горизонтального переноса и обеспечивают некоторые преимущества для клетокхозяев (т.е. клеток, несущих плазмиды).

В1970-х годах были открыты рестрикционные ферменты, ДНК-лигазы и разработан метод гелевого электрофореза. Это позволило переносить отдельные фрагменты цепи ДНК в плазмиды и тем самым изучать их последовательности. Таким образом, начало молекулярной генетике было положено.

БСтруктура плазмид

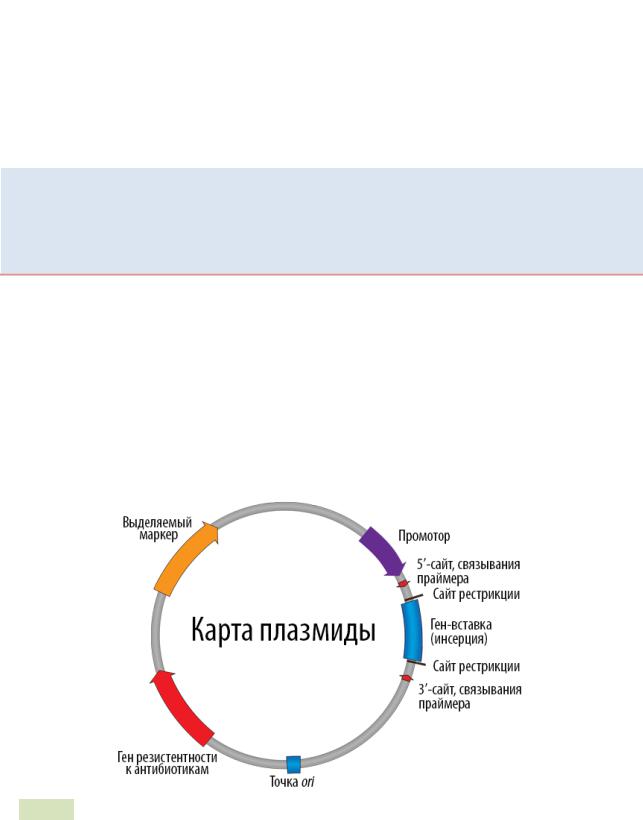

Все плазмиды состоят из ряда элементов (см. Рис. 67 ▼):

Таблица 8 |

Структура плазмид |

|

|

|

|

Название элемента |

Описание |

|

|

|

|

Точка начала репликации |

Последовательность дезоксирибонуклеотидов, позволяющая |

|

(точка ori) |

|

реплицировать плазмиду с помощью необходимого фермент- |

|

|

ного аппарата клетки. |

|

|

|

Ген резистентности |

Участок, несущий информацию о белке, который придаёт |

|

к антибиотикам |

|

клетке резистентность к антибиотикам. Служит ещё одним |

|

|

фактором отбора бактерий. |

|

|

|

Сайт множественного |

Короткий фрагмент ДНК, содержащий несколько сайтов ре- |

|

клонирования |

|

стрикции, позволяющих в свою очередь осуществить инсер- |

|

|

цию (вставку гена). |

|

|

|

Инсерция |

|

Ген, промотор или другой фрагмент ДНК, клонированный в |

(фрагмент-вставка) |

|

сайт множественного клонирования для дальнейшего изуче- |

|

|

ния. |

|

|

|

Промо́ тор |

|

Фрагмент ДНК, запускающий транскрипцию гена. Необходи- |

|

|

мый компонент для экспрессии векторов: определяет, в клет- |

|

|

ках какого типа данный ген будет экспрессироваться и с какой |

|

|

частотой. |

|

|

|

|

|

|

|

Плазмиды |

93 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 8 |

Структура плазмид |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Название элемента |

|

Описание |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Маркер отбора |

|

|

Ген (чаще ген резистентности — см. выше), позволяющий бак- |

|

|

|

|

|

|

|

териям получать эволюционное превосходство и доминиро- |

|

|

|

|

|

|

|

вать над теми, которые не содержат данный маркер в плаз- |

|

|

|

|

|

|

|

миде. |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

Сайт связывания праймера |

|

Короткая одноцепочечная последовательность дезоксирибо- |

|

|||

|

|

|

|

нуклеотидов, используемая как точка инициации для ПЦР ам- |

|||

|

|

|

|

||||

плификации или секвенирования. Праймеры можно использовать для проверки последовательности нуклеотидов в плазмидах.

Плазмиды содержат важную область генов или локусов, участвующих в их репликации и контроле. Организация этой области соответствует общепринятой модели репликона. Кроме того, плазмиды могут содержать гены, которые можно назвать «необязательными», однако они могут играть важную роль в жизни клеткихозяина.

Итак, плазмиды содержат: 1) точку ori (есть у всех репликонов; это последовательность нуклеотидов, с которой начинается репликация); 2) ген, кодирующий Repбелок, участвующий в инициации репликации плазмиды; 3) гены, кодирующие ре-

гуляторные белки репликации.

Рис. 67. Карта плазмиды-вектора с нанесенными на неё основными элементами

94 |

Глава 4 |

Репликация |

В Типы плазмид

Таблица 9 |

Типы плазмид |

|

|

Плазмиды

F-плазмиды

Плазмиды фертильности

R-плазмиды

Плазмиды резистентности

Col-плазмиды

Колициновые плазмиды

Метаболические плазмиды

Деградирующие плазмиды

Vir-плазмиды

Плазмиды вирулентности

Скрытые плазмиды

«Суицидальные» плазмиды

Описание

Содержат tra-гены. Отвечают за способность клетки к конъюгации и экспрессируют половые ворсинки.

Содержат гены резистентности к антибиотикам или ядовитым веществам.

Содержат гены, кодирующие бактериоцины, белки, лизирующие другие бактерии.

Позволяют клетке метаболизировать необычные соединения, например: салициловую кислоту и толуол.

Обуславливают патогенность бактерий.

Их функции неизвестны. Вероятно, они участвуют в вытеснении других клеточных плазмид.

Передаются другой клетке, но далее не реплицируются.

ГКонформация плазмид

Как правило, плазмиды представляют собой кольцевые двухцепочечные молекулы ДНК, однако существуют и линейные молекулы. Последние были обнаружены как у грамположительных, так и у грамотрицательных бактерий. Их структура может быть двух типов: 1) шпилька на каждом конце молекулы; 2) белок, ковалентно связанный с 5’-концами цепочек. Линейные плазмиды первого типы реплицируются через конкатемерные последовательности (множественные копии ДНК в виде длинной цепочки, в которой все копии идут одна за другой и разделены особой последовательностью нуклеотидов cos, необходимой для связывания с белками и последующего разрезания). Плазмиды второго типа реплицируются по механизму праймирующего белка, подобно бактериофагу φ29.

Д Механизмы репликации кольцевых плазмид

Существует три основных механизма репликации кольцевых плазмид: тета- (Θ)-репликация, репликация с вытеснением цепи и репликация по типу «катящегося кольца».

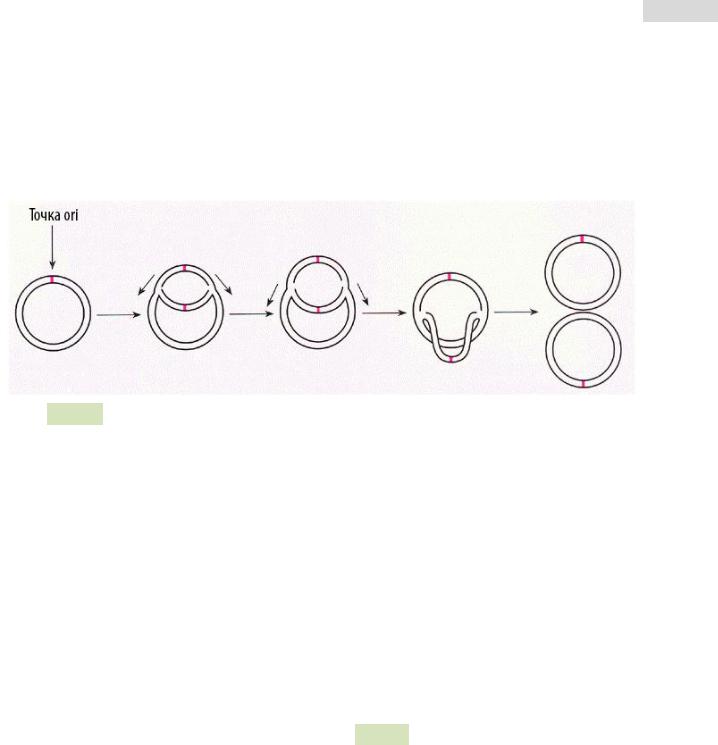

Тета-(Θ)-репликация (см. Рис. 68 ▼). Данный механизм описан как у грамположительных, так и у грамотрицательных бактерий. Согласно этому механизму, происходит:

Плазмиды 95

1.Расщепление водородных связей между цепями и расплетение двойной спи-

рали ДНК: катализируется белками Rep и DnaA и/или в ходе начала транскрипции плазмиды РНК-полимеразой;

2.Синтез праймерной РНК (пРНК);

3.Инициация синтеза ДНК на праймере, путём его ковалентной модифика-

ции — присоединения комплементарных нуклеотидов к 3’-концу.

Рис. 68. Тета-репликация: общая схема.

Тета-репликация может начинаться в одной или нескольких точках ori и быть одно- и двунаправленной. Своё название этот механизм получил благодаря сходству молекулы плазмиды, реплицирующейся по данному механизму, с греческой буквой тета (Θ). Репликация ДНК происходит непрерывно на лидирующей цепи и прерывисто на отстающей (запаздывающей) цепи.

За редким исключением, тета-репликативные плазмиды нуждаются в инициаторном Rep-белке. Некоторые репликоны требуют ещё и участия ДНК-полимеразы I на ранней стадии синтеза ведущей цепи. Последовательности нуклеотидов, с которыми связывается Rep-белок, называются итеронами. Итероны играют ключевую роль в регуляции репликации плазмид и расположены либо в самой точке ori, либо за её пределами. Существуют плазмиды, которые вовсе не содержат итероны — R1, ColE1 и pLS20 (B. subtilis).

Продуктом тета-репликации являются две кольцевые двухцепочечные плазмиды.

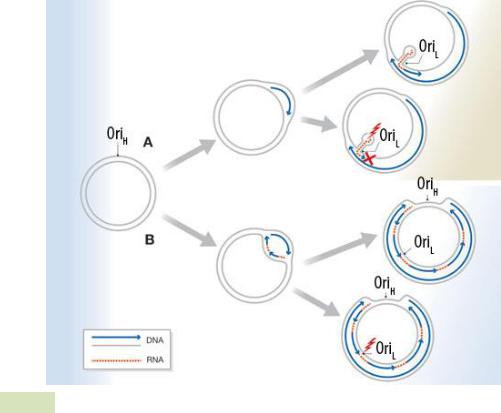

Репликация с вытеснением цепи (см. Рис. 69 ▼). Может быть одно- и двуна-

правленной. Вкратце процесс можно описать следующим образом: происходит расплетение двойной спирали хеликазами, а затем синтез новой цепи (или цепей) с вытеснением родительской.

96 |

Глава 4 |

Репликация |

Рис. 69. Репликация с вытеснением цепи: (A) однонаправленная; (B) двунаправ-

ленная.

Особенность данного механизма репликации заключается в том, что клеточные белки DnaA, DnaB, DnaC и DnaG не участвуют в процессе удвоения плазмиды. Роль этих белков выполняют RepA (5’→3’ хеликаза), RepB (праймаза) и RepC (инициаторный белок). Для репликации необходима ДНК полимераза III и SSB-белки.

Наименьшая точка ori содержит, как правило, 3 идентичных итерона длиной 20 пар оснований и участок длиной 174 пары оснований, включающий GC- (28 пар оснований) и AT-богатые участки (31 пар оснований). Итероны участвуют в связывании RepC белков.

Этапы репликации:

1.Репликация начинается с присоединения белка RepC к итеронам точки ori плазмиды. Хеликаза RepA связывается с обеими цепями в области АТ-повторов (недалеко от сайта связывания RepC) и расплетает двойную спираль ДНК, открывая и активируя ssi-сайты. Однако плавление дуплекса ДНК может быть вызвано и взаимодействием белка RepC с итеронами вблизи ssi-сайтов.

2.ssiA и ssiB являются участками, на которых непосредственно синтезируются праймеры и начинается репликация.

3.Именно с ssiA и ssiB связывается RepB (праймаза). Инициация репликации на любом из ssi-сайтов плазмидной ДНК может происходить неза-

висимо. При этом RepA хеликаза во время синтеза вытесняет нереплицируемую цепь ДНК (в виде D-петли).

Репликация плазмиды с каждого ssi-сайта в противоположных направлениях приводит к образованию двухцепочечной ДНК, имеющей вид буквы тета (Θ), и двух D-петель. На стадии элонгации необходимо участие белка RepA (хеликаза), который

Плазмиды 97

не может быть заменен белком DnaB (клеточная хеликаза). Хеликаза RepA движется в направлении 5′ →3′ , будучи связанной с вытесняемой цепью.

Продукты репликации «с вытеснением цепи»:

—двухцепочечные сверхспирализованные кольцевые ДНК (дцДНК);

—вытесненные одноцепочечные кольцевые ДНК (оцДНК, в случае однонаправленного синтеза);

—частично двухцепочечные кольцевые ДНК (в случае двунаправленного синтеза).

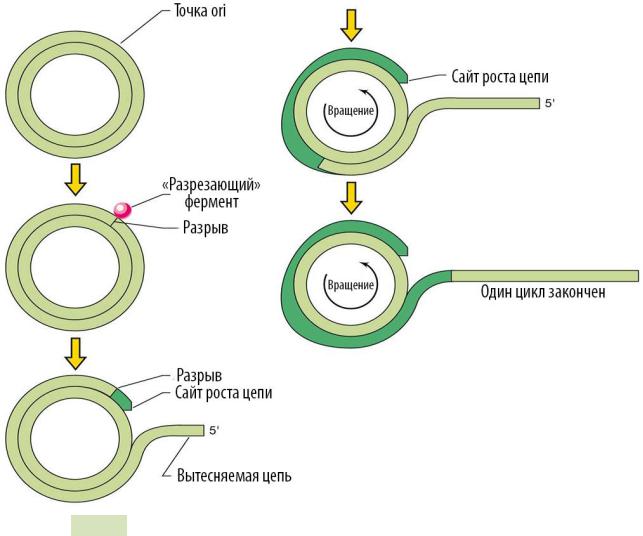

Репликация по механизму «катящегося кольца» (см. Рис. 70 ▼). Особен-

ность этого механизма в том, что в самом начале процесса одна из родительских цепей разрывается (разрыв фосфодиэфирной связи). В результате образуются свободные 3’- и 5’-концы. К свободному 3’-концу ДНК-полимераза начинает присоединять нуклеотиды по принципу комплементарности.

Этапы репликации:

1.Репликация по данному механизму начинается с того, что закодированный в плазмиде Rep-белок разрывает фосфодиэфирную связь на положительной цепи ДНК. Эта область получила название «двухцепочечной точки ori» (или двухцепочечный ориджин — dso).

2.При разрыве образуется свободный 3′ -OH конец, который используется как праймер при синтезе лидирующей цепи (при участии ДНК-полиме-

разы III, SSB-белков и хеликазы).

3.Элонгация с вытеснением родительской положительной цепи продолжается до тех пор, пока реплисома не достигнет сайта dso, на котором синтез лидирующей цепи завершается с замыканием новой цепи и отщеплением родительской положительной цепи, послужившей праймером при синтезе.

98 |

Глава 4 |

Репликация |

Рис. 70. Репликация по механизму «катящегося кольца»

Продукты репликации по механизму «катящегося кольца»:

1.Двухцепочечная ДНК (дцДНК), состоящая из родительской отрицательной и синтезированной положительной цепей;

2.Одноцепочечная ДНК (оцДНК), представляющая собой родительскую положительную цепь.

Вотличие от репликации с вытеснением цепи, оцДНК, образованные в ходе репликации по механизму «катящегося кольца», всегда соответствуют лишь одной родительской цепи ДНК. Образовавшиеся оцДНК достраиваются до дцДНК клеточными белками, начинающими синтез с участка sso (одноцепочечный ориджин), пространственно удалённого от участка dso. Последний этап — образование супервитков

ДНК-гиразами клетки.

Ранее считалось, что этот механизм репликации характерен только для колифагов, имеющих оцДНК, и малых плазмид, выделенных из грамположительных бактерий. Однако впоследствии было показано, что таким образом реплицируются и некоторые плазмиды грамотрицательных бактерий, цианобактерий и даже архей.

Несмотря на то, что большинство изученных плазмид, реплицирующихся по механизму «катящегося кольца», имеют длину не более 10 000 пар оснований и, следовательно, могут быть отнесены к малым плазмидам, не все малые плазмиды реплицируются таким образом. Так, некоторые малые плазмиды грамположительных