PGS_4_prilozhenie

.pdf3. Преобразование координат из системы координат ITRF-2000 в систему ПЗ-90.02

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПЗ 90.02 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ITRF 2000 |

0,36

0,08 .

0,18

4. Преобразование координат из системы ПЗ-90 в систему ПЗ-90.02

|

|

|

|

1 |

0,65 10 6 |

0 |

|

|

1,07 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 0,12 10 6 0,65 10 6 |

1 |

0 |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

0,03 |

. |

||||||

|

|

|

|

|

0 |

0 |

1 |

|

|

|

|

0,02 |

|

|

|

|

ПЗ 90.02 |

|

|

|

|

|

|

ПЗ 90 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

5. Обратное преобразование координат из системы ПЗ-90.02 в систему

ПЗ-90

|

|

|

|

1 |

0,65 10 6 |

0 |

|

|

1,07 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 0,12 10 6 0,65 10 6 |

1 |

0 |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

0,03 |

. |

||||||

|

|

|

|

|

0 |

0 |

1 |

|

|

|

|

0,02 |

|

|

|

|

ПЗ 90 |

|

|

|

|

|

|

ПЗ 90 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

22

Приложение 4

к статье 1.1.20

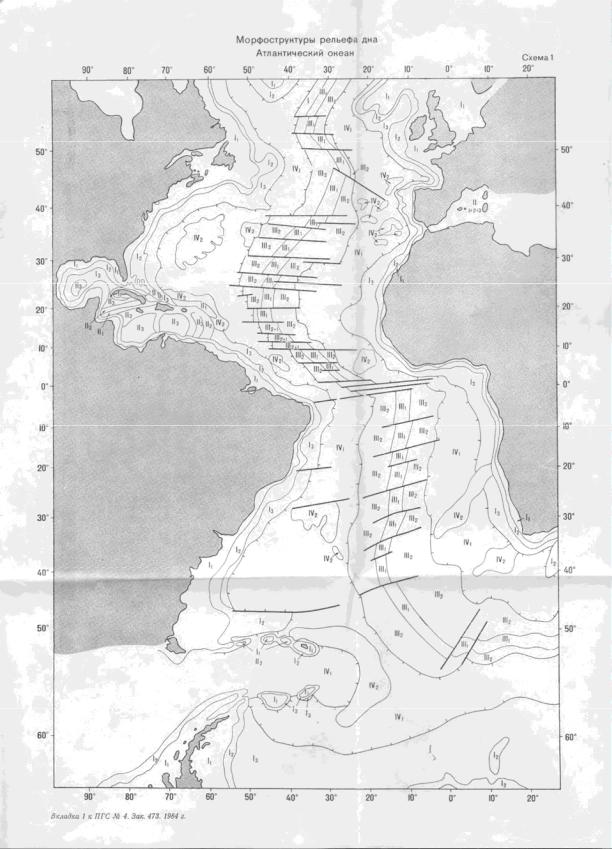

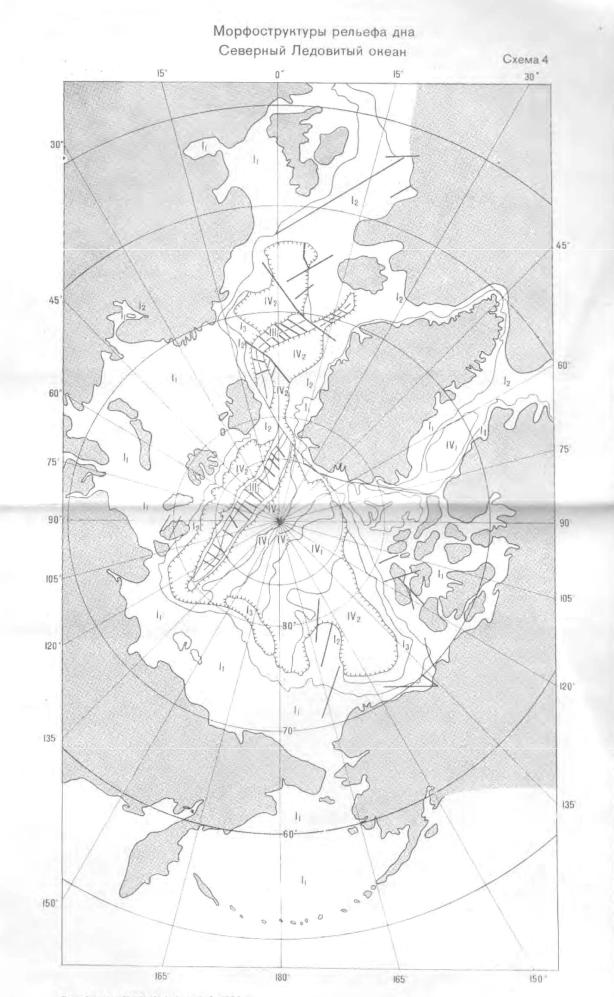

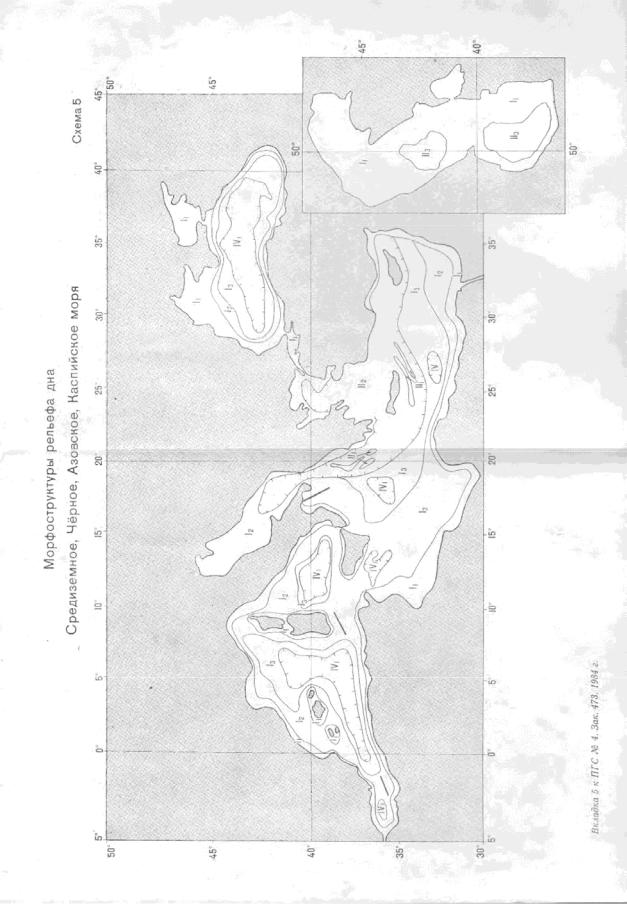

Выбор и уточнение междугалсовых расстояний промера

1 Выбор междугалсовых расстояний

1.1Междугалсовые расстояния L определяют при проектировании промера. Выбор междугалсовых расстояний производят по таблице 1 с использованием схем 1-5 морфоструктур рельефа дна (вкладки 1-5). Последовательность выбора междугалсовых расстояний следующая:

а) район промера наносят по координатам на соответствующую схему морфо структур и определяют номер зоны;

б) по номеру зоны и условным обозначениям морфоструктур, принятым на схемах 1-5, определяют название морфоструктуры;

в) по морским генеральным и батиметрическим картам уточняют морфоструктуру и определяют тип рельефа в районе промера и диапазон глубин;

г) по названию морфоструктуры, типу рельефа и диапазону глубин в районе промера выбирают из таблице 1 величину L.

1.2Если в районе промера присутствуют различные морфоструктуры или различные типы рельефа в пределах одной морфоструктуры, либо перепад глубин охватывает два и более диапазона из указанных в таблице 1, то район делят на части, для каждой из которых выбирают соответствующее значение L.

Условные обозначения морфоструктур на схемах 1-5 (вкладки 1-5) I - подводные окраины материков:

I1 - шельф;

I2 - материковый склон;

I3 - материковое подножье;

II - Переходная зона:

II1 -глубоководные океанические желоба;

II2 - островные дуги и поднятия внутренних морей;

II3-котловины окраинных и внутренних морей;

III - Срединно-океанические хребты

III1 - рифтовые зоны;

III2 - фланговые зоны;

IV - Ложе океана:

IV1 - котловины;

IV2 - хребты и возвышенности;

|

|

|

|

|

Границы планетарных морфоструктур |

|

|

|

|

|

|

────── |

Границы крупных морфоструктур |

||||

══════ |

Зоны разломов |

||||

|

|||||

Примечание. Под внутренними морями здесь понимаются моря, глубоко вдающиеся в сушу и соединенные с океаном или прилегающими к морям проливами.

23

24

25

26

27

28

Таблица 1 Междугалсовые расстояния промера в зависимости от характера рельефа дна и глубин

Планетарные |

Диапазоны |

L,км |

|

ñë,% |

|

mZ0 ,% |

L,км |

|

ñë,% |

|

mZ0 ,% |

|

L,км |

|

ñë,% |

|

mZ0 ,% |

|

морфоструктуры |

глубин z,м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Подводная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Шельф |

|

|

|

|

|

|

|

|

окраина |

|

Нерасчлененные равнины |

|

Равнины, расчлененные долинами и |

|

Грядовой, холмистый, увалистый рельеф; |

||||||||||||

материка |

0-20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

каньонами |

|

|

|

|

рифы |

|

||

|

0,5-0,75 |

|

5,1 |

|

2,4 |

|

0,1-0,25 |

|

5,7 |

|

2,7 |

|

0,05-0,1 |

|

6,0 |

|

2,8 |

|

|

20-50 |

0,75-1,0 |

|

3,9 |

|

1,8 |

|

0,25-0,50 |

|

4,2 |

|

2,0 |

|

0,1-0,15 |

|

4,5 |

|

2,1 |

|

50-200 |

1-1,5 |

|

2,4 |

|

1,1 |

|

0,50-0,75 |

|

3,0 |

|

1,4 |

|

0,15-0,25 |

|

3,6 |

|

1,7 |

|

200-500 |

1,5-2,5 |

|

1,8 |

|

0,9 |

|

0,75-1,25 |

|

2,3 |

|

1,1 |

|

0,25-0,5 |

|

3,0 |

|

1,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Материковый склон |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

200-500 |

|

Нерасчлененный |

|

|

Слабо расчлененный долинами и каньонами |

|

Сильно расчлененный долинами и каньонами |

||||||||||

|

2,5-3 |

|

5,3 |

|

2,5 |

|

1,25-1,5 |

|

6,3 |

|

3,0 |

|

0,5-0,75 |

|

7,2 |

|

3,4 |

|

|

500-1000 |

3-3,5 |

|

3,6 |

|

1,7 |

|

1,5-2 |

|

4,5 |

|

2,1 |

|

0,75-1,5 |

|

6,0 |

|

2,9 |

|

1000-3000 |

3,5-4,5 |

|

1,8 |

|

0,9 |

|

2-3 |

|

2,4 |

|

1,1 |

|

1,5-2,5 |

|

3,8 |

|

1,8 |

|

|

|

|

|

|

Материковое подножье |

|

|

|

|

|

|

- |

|

|

|||

|

3000-4000 |

Пологоволнистые равнины |

|

|

Холмистый рельеф |

|

|

|

|

|

||||||||

|

8-10 |

|

2,1 |

|

1,0 |

|

4-5 |

|

3,3 |

|

1,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4000-5000 |

10-15 |

|

2,1 |

|

1,0 |

|

5-7 |

|

3,0 |

|

1,4 |

|

|

|

|

|

|

Переходная зона |

|

|

|

|

|

|

|

Островные дуги и поднятия внутренних морей |

|

|

|

|

|

|

||||

|

200-500 |

|

Нерасчлененные склоны |

|

|

Расчлененные склоны |

|

|

Склоны, осложненные хребтами и горами |

|||||||||

|

2,5-3 |

|

5,3 |

|

2,5 |

|

1,25-1,5 |

|

6,3 |

|

3,0 |

|

0,5-0,75 |

|

7,2 |

|

3,4 |

|

|

500-1000 |

3-3,5 |

|

3,6 |

|

1,7 |

|

1,5-2 |

|

4,5 |

|

2,1 |

|

0,75-1,5 |

|

6,0 |

|

2,9 |

|

1000-3000 |

3,5-4,5 |

|

1,8 |

|

0,9 |

|

2-3 |

|

2,4 |

|

1,1 |

|

1,5-2,5 |

|

3,8 |

|

1,8 |

II.Уточнение |

междугалсовых расстояний |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Переходная зона |

|

|

|

|

|

|

|

Котловины окраинных и внутренних морей |

|

|

|

|

|

|

||||

|

1000-2000 |

|

Плоские равнины |

|

|

|

Расчлененные равнины |

|

|

|

Возвышенности, холмы |

|

||||||

|

7-9 |

|

2,7 |

|

1,3 |

|

5-7 |

|

4,5 |

|

2,1 |

|

3-5 |

|

6,0 |

|

2,9 |

|

|

2000-4000 |

9-12 |

|

2,1 |

|

1,0 |

|

7-10 |

|

3,0 |

|

1,4 |

|

5-7 |

|

3,6 |

|

1,7 |

|

6000-11000 |

Глубоководные океанические желоба |

|

|

|

|

|

|

- |

|

|

|

|

|||||

|

50 |

|

3,0 |

|

1,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Срединно- |

|

|

|

|

|

Фланговые зоны |

|

|

|

|

|

|

|

Рифтовые зоны |

|

|||

океанические |

|

Слабо расчлененные склоны |

|

Зоны разломов, сильно расчлененные склоны |

|

|

|

|

|

|

||||||||

хребты |

менее 2000 |

- |

|

- |

|

- |

|

- |

|

- |

|

- |

|

1-2 |

|

4,4 |

|

2,1 |

|

2000-3000 |

8-10 |

|

4,0 |

|

1,9 |

|

3-5 |

|

4,4 |

|

2,1 |

|

2-3 |

|

4,6 |

|

2,2 |

|

3000-4000 |

10-12 |

|

3,3 |

|

1,6 |

|

5-8 |

|

4,0 |

|

1,9 |

|

3-4 |

|

4,6 |

|

2,2 |

Ложе океана |

|

|

|

|

|

|

Котловины |

|

|

|

|

|

Хребты и возвышенности |

|||||

|

менее 2000 |

Плоские абиссальные равнины |

|

Абиссально-холмистый рельеф |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

- |

|

- |

|

- |

|

- |

|

- |

|

- |

|

3-5 |

|

6,1 |

|

2,9 |

|

|

2000-3000 |

- |

|

- |

|

- |

|

- |

|

- |

|

- |

|

5-7 |

|

3,6 |

|

1,7 |

|

3000-4000 |

15-20 |

|

1,9 |

|

0,9 |

|

10-12 |

|

2,1 |

|

1,0 |

|

7-10 |

|

2,7 |

|

1,3 |

Обозначения:

L - междугалсовые расстояния;

сп - допустимые расхождения глубин в точках пересечения контрольных галсов с галсами основного покрытия при оценке качества промера в районе работ;

mZ0 - допустимые средние квадратические погрешности измерения

глубин с учетом погрешности определения места и расчлененности рельефа. Примечание. При определении величин L, сп и mZ0 на глубинах 0-200

м для всех морфоструктур следует руководствоваться данными, приведенными для шельфа.

2 Уточнение междугалсовых расстояний в процессе съемки

2.1Уточнение междугалсовых расстояний L в процессе съемки, выбранных из табл. 1 настоящего приложения, производится по данным съемки на рекогносцировочных галсах, прокладываемых по направлению максимальной пространственной изменчивости глубин (перпендикулярно генеральному направлению изобат), и по данным съемки на секущих (контрольных) галсах, прокладываемых перпендикулярно первым, принимая это направление соответствующим минимальной пространственной изменчивости глубин.

2.2В основе способов определения оптимального междугалсового расстояния в первом случае лежит вычисление коэффициентов взаимной корреляции r глубин на галсах, разнесенных на фиксированные расстояния 0,5L, L, 2L, с первым, и построение графической зависимости r = f(L). Устанавливая минимально допустимое значение коэффициента взаимной корреляции r = 0,95, характеризующее надежную статистическую зависимость глубин на галсах с глубинами на первом галсе, находят значение аргумента функции r = f(L), соответствующего этому значению функции.

2.3Значение коэффициента корреляции вычисляется по формуле

r |

1 |

|

n |

z |

|

|

z |

|

|

|

|

, |

(1) |

|

z |

|

z |

|

|||||||||

|

|

|

2 |

2 |

|||||||||

|

n z z |

|

1i |

1 |

|

|

|

|

|

||||

|

|

i 1 |

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где n – количество анализируемых глубин на каждом из сравниваемых галсов;

z1, z2 - средние квадратические уклонения глубин на сравниваемых галсах;

z1,z2 - средние значения глубин на сравниваемых галсах;

z1i ,z2i – текущие анализируемые глубины на сравниваемых галсах.

2.4 Величины средних квадратических уклонений глубин вычисляются по формулам

|

|

|

1 |

n |

z |

|

|

2 |

; |

|

z |

||||||||

z |

|

|

|||||||

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|||

|

1 |

|

n 1 i 1 |

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

30

(2)

z2

n1 1 n z2i z2 2 , i 1

n1 1 n z2i z2 2 , i 1

2.5 Средние значения глубин на сравниваемых галсах вычисляется по формулам

z1 |

1 z1 |

; z2 |

|

1 z |

2 . |

(3) |

||||

|

|

|

n |

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

n i 1 |

i |

|

|

|

|

n i 1 |

|

|

|

|

|

|||

2.6 Получив по данным формулам значения r1 для L1, r2 для L2 и r3 для L3 находим среднее значение тангенса угла наклона прямой b, аппроксимирующей функцию r = f(L)

3 |

|

1 ri |

|

|

|

|||

b |

1 |

|

|

|

. |

(4) |

||

|

L |

|||||||

|

3 i 1 |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

2.7 Искомое значение оптимального междугалсового расстояния |

||||||||

определяется по формуле |

|

|

|

|

|

|||

L |

1 |

0,95 |

. |

(5) |

||||

|

|

|

|

|||||

опт |

|

b |

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

||

3 Определение междугалсового расстояния по коэффициенту взаимной корреляции rρ графическим способом производят следующим образом:

а) строят график изменения коэффициента взаимной корреляции rρ между глубинами галсов 1-2, 1-3, 1-4, для чего по оси ординат (см. рис. 1) откладывают значения rρ, а по оси абсцисс - расстояние L между галсами 1-2, 1-3 и 1-4. По рассчитанным точкам графика проводят осредненную линию изменения коэффициента взаимной корреляции и отмечают на графике точку, соответствующую допустимому значению коэффициента rρ, обычно принимаемому равным 0,95;

б) на оси абсцисс снимают расстояние lдоп до середины между галсами, определяемое ординатой rρ=0,95. Тогда допустимое расстояние между галсами будет равно Lдоп=2 lдоп.

Для данного примера Lдоп=2·72≈150 м.

При выполнении промера эхолотами, имеющими выход на ЭВМ, расчет коэффициента взаимной корреляции rρ осуществляется в соответствии с алгоритмами и программой, составленными для ЭВМ. При этом частота отборам глубин устанавливается в зависимости от расчлененности рельефа с таким расчетом, чтобы расстояние между глубинами на планшете было не более 4-5 мм. Начало счета глубин целесообразно совмещать с определенной изобатой.

31