Marri_i_dr_-_Biokhimia_cheloveka_tom_1

.pdf20 |

Глава 2 |

||

биохимических |

основ ицдивидуальиого развития |

несколько лет благодаря развитию техники реком |

|

и двфферевцировки и функций мозга.· Хотя химиче |

бинантных ДНК здесь будут достигнуты заметные |

||

ская природа генетического материала детально изу |

успехи. К началу следующего века, а возможно, и ра |

||

чена, о механизме включения и выключения генов |

н~ше, будет определена нуклеотидная последовате |

||

в нроцессе развития организма мы не знаем почти |

льность всего генома человека; правда, остаются со |

||

ничего. Выяснение механизма регуляции геиов совер |

мнения, является ли этот подход оптимальным |

||

шенно необходимо для изучения процессов диффе |

с точки зрения использования человеческих и финан |

||

ренцировки клеток и превращения нормальных кле |

совых ресурсов. |

||

ток в раковые. Сейчас о деленни и росте клеток |

|

||

нормальных и |

опухолевых - и о регуляции этих |

ЛИТЕРАТУРА |

|

процессов мы знаем крайне мало. Практически ниче |

|||

|

|||

го не известно о биохимической основе сложных про

цессов нервиой деятельности, включая такие явления,

как сознание и память. Весьма ограниченны сведе

ния о механизмах клеточной секреции. Несмотря на определенный прогресс, неизвестна молекулярная природа многих распространенных генетических бо

лезней; впрочем, можно надеяться, что в ближайшие

Freifelder D. Physical Biochemistry: Applications to Biochemistry and Molecular Biology, Freeman, 1982.

Fruton J. S. Molecules and Life: Historical Essays оп the Interplay of Chemistry and Biology, Wiley-Interscience, 1972.

Weinberg R. А. ТЬе molecu1es oflife, Sci. Аm. (Oct.), 1985,253,

48. (Интересны и все другие статьи этого ц:омера жур

нала.)

Раздел 1

Структура и функции белков и ферментов

Глава 3

АМИНОКИСЛОТЬI

Виктор Родуэлл

ВВЕДЕНИЕ

в живых клетках синтезируется множество ма

кромолекул (белков, нуклеиновых кислот, полисаха ридов), которые играют роль структурных компо нентов, биокатализаторов, гормонов, рецепторов

или хранилищ генетической информации. Эти ма

кромолекулы представляют собой биополимеры, по

некоторых аминокислот образуются соответствую

щие амины, и некоторые из них [гистамин, у

аминомасляная кислота (ГАМК)] выполняют ва жные биологические функции. Ряд заболеваний

связан с нарушениями транспорта аминокислот вну

трь клеток. Эти заболевания часто сопровождаются

значительным повышением содержания одной или

нескольких аминокислот в моче; такое состояние на

строенные из мономерных единиц, или строительных |

зывают аминоацидуриеЙ. |

|

блоков. В нуклеиновых кислотах мономерными еди

ницами служат нуклеотиды' в сложных полисахари

дах- сахара и их производные. в белках

L-а-аМRНОКИСЛОТЫ. АМИНОКИСЛОТЫ Белки помимо аминокислот могут содержать

и другие компоненты, однако трехмерная структура

белков, а следовательно, и их биологические свой

ства определяются в основном аминокислотным со

ставом, порядком чередования аминокислот в поли

пептидной цепи и как следствие ~x взаимным про-

cTpaHcтвeвныM расположением.

Аминокислоты в клетках выполняют множество

важных функций; некоторые из биологически ва

жных соединений, образующихся из аминокислот. приведены в табл. 3.4 и 3.5.

БИОМffiДИЦИНСКОЕЗНАЧЕНИЕ

Аминокислоты, являясь строительными блоками

пептидов и белков, выполняют и ряд других важных

функций. Некоторые из них, по-видимому, уча

ствуют в передаче нервных импульсов; примерами

служат глицин и глутаминовая кислота. В пище дол

жны содержаться незаменимые аминокислоты, по

скольку организм человека не способен синтезиро вать их в количествах, достаточных для роста (в дет

стве) и поддержания здоровья (во взрослом состоя

нии).- В результате метаболизма аминокислот обра зуются многие соединения, имеющие биомедицин

Аминокислоты содержат в качестве функциона льных групп аминогруппу и карбоксильную группу.

В а-аминокислотах обе они связаны с одним и тем

же (а) углеродным атомом (рис. 3.1).

В природе существует около 300 аминокислот, однако в белках обнаружены только 20 из них. В ре

зультате полного гидролизаl белков высвобождае

тся 20 L-а-аминокислот (табл. 3.2). Одни и те же 20

аминокислот присутствуют в белковых молекулах всех форм жизни- растений, животных и микроор

ганизмов. Почему это так- мы поймем позже, ког

да будем обсуждать универсальную природу генети ческого кода (гл. 30). Однако в ряде белков встре чаются производные некоторых аминокислот, обра

зующиеся уже после включения обычных аминоки

слот в молекулу белка (табл. 3.4).

За исключением глицина, у которого R - это

атом водорода, у всех аминокислот четыре группы,

связанные с а-углеродным атомом, различны. Бла

годаря тетраэдрическому расположению четырех

1 Гидролиз- это разрыв ковалентной связи с присое

ское значение: Например, при декарбоксилировании динением атомов молекулы воды.

22 |

|

Г,шва 3 |

|

н |

|

ряет свой протон намного раньше, чем R - NH~. |

|

1° |

|

При высоких значениях рН, достаточных для пере |

|

А-С- NH2 |

|

хода аминогруппы преимущественно в форму неза |

|

I |

|

||

|

ряженного сопряженного основания, карбоксильная |

||

СООН |

|

||

|

|

группа будет находиться в виде карбоксилатного ио |

|

Рис. 3.1. Два способа изображения a-амиНоmслоты. |

на (R-COO-). Однако для удобства во многих |

||

уравнениях, когда речь не идет о протонных равно |

|||

|

|

||

|

|

весиях, часто используется структура, изображенная |

|

разных групп относительно а-углеродного |

атома на рис. 3.2,Б. |

||

аминокислота обладает оптической активностью

(способностью поворачивать плоскость поляриза ции плоскополяризованного света). Одни аминоки слоты, входящие в состав белков, являются (при рН

7,0) правовращающими, а другие-левовра

щающими, однако все они имеют абсолютную кон

фигурацию L-r:лицеральдегида и поэтому являются

L-а-аминокислотами.

ИОННЫЕ ФОРМЫ АМИНОКИСЛОТ

Аминокислоты несут по крайней мере две

слабоионизируемые кислые группы, -СООН и

-NH~. В растворе эти группы находятся в двух

формах, заряженной и незаряженной, между кото

рыми поддерживается протонное равновесие:

R-COOH +:t R-COO- + Н+,

R-NH~~R-NH2+H+.

R - СООН и R - NH j здесь являются протониJЮ

ванными партнерами, т.е. кислотами, а R-COO- и R-NН2-сопряженными основаниями (т.е. акцеп

торами протонов) соответствующих кислот. И R -

СООН, и R-NН"э-ЭТО слабые кислоты, и все же R-COOH является в несколько тысяч раз более

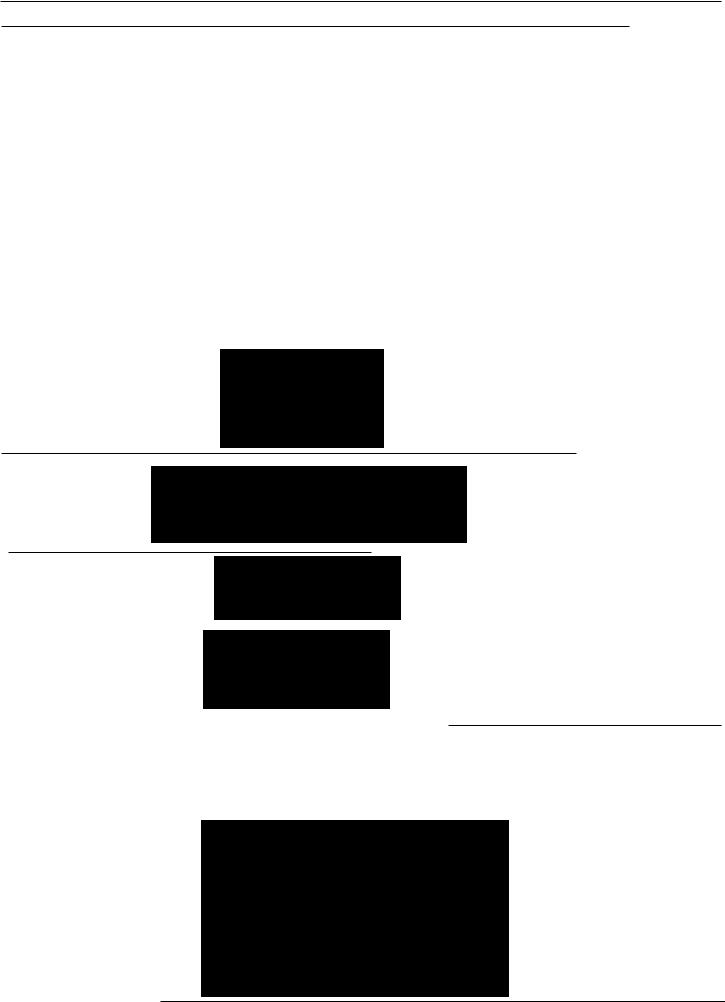

сильной кислотой, чем При значениях рН, характерных для плазмы крови и межклеточной жидкости (7,4 и 7,1 соответственно), карбоксильные группы находятся исключительно в форме карбокси латных ионов, R-COO-. При этих значениях рН

большая часть аминогрупп находится преимуще

ственно в ассоциированной (протонированной) фор

ме, R - NH j. Преобладающая ионная форма ами

нокислот, присутствующих в крови и в большинстве

тканей, представлена на рис. 3.2,А. Структура, изо браженная на рис. 3.2.Б, не может существовать ни при каких рН. При значениях рН, достаточно низких для протонирования карбоксильной группы, амино группа, намного более слабая кислота, также будет протонирована. Примерные значения РКа

а-карбоксильной и а-аминогрупп а-аминокислоты

равны 2 и 10 соответственно (табл. 3.1). Кислота при рН ниже своего РКа будет преимущественно прото

нирована, Пр'ичем если рН будет сдвинуто на 2 еди

ницы ниже рКа• она будет протонирована на 99%.

По мере увеличения рН карбоксильная группа те-

Относительную кислотность слабых кислот мо

жно охарактерuзовать с помощью константы диссо

циации кислоты Ка или соответствующего ей рК. отрицательного логарифма константы диссоциации:

рК. =-log К•.

В табл. 3.1 представлены кислотные группы и значения рК для функциональных групп 20 амино кислот, входящих в состав белков.

Полный (суммарный) заряд (алгебраическая сум ма всех положительных и отрицательных зарядов) аминокислоты зависит. от рН, Т.е. от концентрации ПJЮтонов в окружающем растворе. Заряд аминоки

слоты или ее производного можно изменить, варьи

руя рН; это облегчает физическое разделение амино кислот, пептидов и белков.

Значение рН, при котором суммарный зармд ами

нокислоты равен нулю и поэтому она не перемещае

тся в постоянном электрическом поле, называется ее

изоэлектрической точкой (pl). Для алифатических

аминокислот, таких как аланив, изоэлектрическая

форма имеет вид, представленный на рис. 3.3..

Изоэлектрическая точка находится посредине ме жду ближайшими значениями рК диссоциируюIЦИХ групп по разные стороны от pI. для аминокислоты,

имеющей только две диссоциирующие группы, ника

кой неоднозначности при подсчете рI не возникает. Найдем, например, pI для аланина. Поскольку рК.

(R-COOH) = 2,35 и РК2 (R-NНj) = 9,69, изо

электрическая точка (pI) аланина равна

pI = |

рК. + РК |

2,35 + 9,69 |

|

|

2 |

2 = |

2 |

= 6,02. |

|

Рассчитать рI для соединения, содержащего бо

лее двух диссоциирующих групп, труднее, и в этом

NНз+ |

|

NH2 |

~O- |

R |

~OH |

R " |

11 |

|

|

О |

|

О |

|

|

А |

|

Б |

Рис. 3.2. А. Правильная ионная структура аминокисдоты при значениях рН, близких к физиологическим. Б. Незаря женная форма, которая не может существовать ни при ка ких· значениях рН; впрочем. такого типа формулу удобно использоват-ь при обсуждении ХИМИИ ~инокислот.

Аминокислоты |

23 |

Т.6аца 3.1. Слабокислые группы аминокислот, входящих в состав белков

Группа |

Сопряженная |

Сопряженное |

Примерное |

|

кислота |

основание |

значение |

|

|

|

рК. |

|

|

|

|

а-Карбоксильная

ro-Карбоксильная (аспартат, глутамат)

Имидазольная (гистидин)

а~Аминогруппа

Е-Аминогруппа (лизин)

Фенольная ОН-группа (тирозин)

Гуанидиновая (аргинин)

Сульфгидрильная (uистеин)

А-СООН А-СОО- 2,1 ± о.р

А-СООН А-СОО- 4,0 ± 0,3

-I-- R |

1_1 R |

6,0 |

|

||

HN |

+ . NH |

HN~N |

|

||

~ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9,8 |

± 1,0 |

R-NНз + |

|

|

10,5 |

|

|

А{ }он |

А-{_}О- |

10,1 |

|

||

Н |

NH2 |

Н |

NH |

|

|

1 |

1:+ |

1 |

11 |

12)5 |

|

R-N-C·~NH2 |

R-N-C-NH2 |

|

|||

R-SH |

R-S- |

8,3 |

|

||

|

|

|

|||

случае |

можно ошибиться. Чему, |

например, будет данного примера |

= 2,09 i 3,86 = |

|

||

равна изоэлектрическая точка для аспарагиновой ки |

pI |

2,98. |

||||

слоты, |

если исходить из данных, |

приведенных на |

||||

|

|

|

||||

рис. 3.4? Чтобы однозначно ответить на этот вопрос,

нужно выписать все ионные структуры, возможные

для данного соединения, в том порядке, в котором

они образуlOТСЯ при переходе от сильнокислого к

щелочному раствору (как это бьuIO сделано ДJIЯ аспара

гиновой кислоты на рис. 3.4). Затем следует найти область рН изоионной (цвиттерионной), т.е. ней

тральной, формы (как на рис. 3.4,Ь). рl-это значе

ние рН посредине между ближайшими значениями

рК по разные стороны от изоионной формы. Для

}:о-

11

о

РЕ. 3.3. Из-о:)леl:тричеаая форма аланина «щвиттерион»). Хотя цвиттерион содержит заряженные группы, его заряд

равен нулю. поэтому в постоянном элеl:тричесl:ОМ поле он

Этот подход в равной мере применим для других аминокислот с ДИССОЦИИРУlOщими группами в боко вой цепи, например для лизина или гистидина. Вы

писав формулы для всех возможных заряженных

форм основных аминокислот, лизина и аргинина,

получаем

pI = рК? + рКэ•

2

Для лизина pI = 9,7, для аргинина pI = 10,8. Предла

гаем вам найти pI гистидина.

Описанный выше подход- оценка заряда струк

тур, рК которых находится по разные стороны от pI

цвиттериона,- пригоден не только для аминоки

слот. Его можно применять для оценки заряда моле кулы с ЛlOбым числом ДИССОЦИИРУlOщих групп. Уме

ние выполнять такие расчеты оказывается очень цен

ным для работы в клинической лаборатории, пос:ко-.

льку позволяет предсказать подвижность соедине

не перемещается. |

ний в электрическом поле и подобрать соответ- |

24 Глава 3

|

|

130 |

|

|

|

н+ |

О |

|

е! |

О |

|

О |

|

|

|

|

|

|

|

[н3 |

|||

~OH • |

|

~ }ОН ... |

|

|

~ |

\\ 0- |

|

|

~~NH! |

||

|

|

|

~s~ |

|

|

||||||

РКI =2С9 |

|

NH + |

pKz - |

3,86 |

РКз |

= 9,82 |

|||||

NH.+ |

(а-СО Н) ~ |

\\ |

• |

(IJ-СООН) |

(-NH] .) |

-о \\ |

|||||

IHO/ \\ |

|

-о |

|

|

|

|

-() \\ |

|

|

||

О |

|

|

О |

|

|

|

|

О |

|

|

О |

А |

|

|

|

Б |

|

|

В |

|

|

Г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

в сильнокислой среде |

При рН около 3 |

|

При рН ~ интервале 6-8 |

в сильн(\щелочной среде |

|||||||

|

|

полный заряд = -1 |

|||||||||

(рН..( 1) |

|

полный заряд = О |

|

|

(рН> 11) |

||||||

полный заряд = +1 |

полный заряд = -2 |

|

Рис. 3.4. Протонное равновесие Д:IЯ "сп"рагиновой кислоты.

ствующий буфер для их разделения. Например, для

разделения двух соединений со значениями рI 6 и 8 ПРИFоден буфер с рН 7,0, поскольку при этом рН молекулы с рI = 6 будут нести суммарный отрицате льный заряд, а молекулы с pI = 8 - положительный.

СТРУКТУРА АМИНОКИСЛОТ

Аминокислоты, входящие в состав белков, мо жно разбить на две большие группы на основе того, какими явлЯются R-группы, связанные с атомом а

углерода,- полярными или неполярными (табл.

3.2).

В табл. 3.3 приведены трехбуквенные и однобук

венные обозначения аминокислот, которые широко используются в биохимии. Однобуквенные обозна

чения применяются для записи наиболее длинных аминокислотных последовательностей (например, полных аминокислотных последовательностей бел ков).

Аминокислоты, находящиеся в свободном со

стоянии или входящие в состав других соединений

(не белков), выполняют важную функцию во многих метаболических процессах (табл. 3.4 и 3.5). Напри

мер, аминокислоты орнитин, цитруллин и аргинино-

Таб.1ица 3.2. КJIc.tеснфикаllИЯ L.,.u-аминокисnот, вхоЛ,ящих в состав белков. ОСНОВ<lнная на относите..1ЬНОЙ полярности их

R-rpynn

|

Неполярные |

Полярные |

|

|

|

|

Аланин |

Аргинин. |

|

Валин |

Аспарагин |

|

Изолейцин |

Аспарагиноваll кислота |

|

Лейцин |

Гистидин |

|

Метионин |

Глицин |

|

Пролин |

Глутамин |

|

1'риптофан |

Глутаминовая кислота |

|

Фенилаланин |

Лизин |

|

|

Серин |

|

|

Тирозин |

|

|

Треонин |

|

|

Цистеин |

|

|

|

сукцинат (табл. 3.4) участвуют в метаболизме моче вины. В природных объек'тах обнаружено свыше 20 D-а.минокислот. К их числу относятся D-аланин и о

глутамат, входящие в состав клеточных стенок неко

торых бактерий; ряд D-аминокислот входят в состав антибиотиков.

РАСТВОРИМОСТЬ АМИНОКИСЛОТ

Аминокислоты содержат по нескольку заряжен

ных групп, поэтому они легко сольватируются и хо

рошо раст.воряются в полярных растворителях (во

да, этанол) и не растворяются в растворителях непо лярных (бензол, гексан, эфир): Температура плавле

ния аминокислот весьма высока (> 2000 С). Это то же обусловлено присутствием в них заряженных

групп. Для разрыва ионных связей, стабилизирую щих структуру кристалла, нужно сравнительно боль

шое количество энергии.

ОБЩИЕ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ

Карбоксильные и аминогруппы аминокислот

вступают во все реакции, характерные для этих

групп, т.е. в реакции образования солей, этерифика

ции и ацилирования.

цBeтRыe реакции

Нввгидрив (рис. 3.5) осуществляет ОКислительное

декарбоксилирование а-аминокислот с образова нием СО2, NНэ и альдегида, содержащего на один

атом углерода меньше, чем исходная аминокислота.

Восстановленный нингидрин далее реагирует с выс-

О

11

~C)(OH

~c ОН

11

О

Рис. 3.5. Нингидрин.

Таблица 3.3. L-а-аминокис,:lOТЫ. входящие В сосп'в белков11

Наименование |

~KpaLЦeHHoe обозначение |

Структурнаfl формула |

|

|

|

с алифатическими боковыми цепями

Глицин |

Gly(G) |

Аланин |

Ala(A) |

Валин |

Val(V) |

Лейцин |

Leu(L) |

Изолейцин |

Ile(I) |

НзС

'СН-СН2-СН-соо-

НзС/ .NH'"'

СН, З

СН

,2

СН-СН-СОО- "

/ |

t |

- - |

СНЗ +NH:J

с боковыми цепями |

содержащими гидрокcuльные (ОН) группы |

|

|

|

|

Серии |

Ser(S) |

|

|

|

Треонин |

Thr(T) |

СНз-СНск.соо |

|

|

I |

'-: |

||

|

|

|

||

|

|

|

ОН +NНз- |

|

|

Тирозин |

Tyr(Y) |

|

См_ ниже |

|

|

|

|

|

с боковыми цепями. содержащими атом серы Цистеин2 )

Метиоиин

Cys(C)

Met(M) |

СН,- |

. |

|

2-СН2- СНI - -СОО.- |

|

|

|

s-снз |

+NНз |

с боковыми цепями. содержащими KUCJIbIe группы или их амиды |

-ООС-СН2 |

" |

||

|

Аспарагиноваи lC~слота |

Asp(D) |

||

|

Аспарагин |

Asn(N) |

|

|

11 За исключением гидроксилизина (Нуl) и гидроксипролина (Нур), которые ВlCЛючаЮТСfl в полипептидную цепь в виде лизина и про лина. а затем гидроксилируются (см. ГЛ. 29 и 54). Для всех перечисленных в таблице аминокислот имеются специфические тРНК. поэтому их включение в белок осущеСТВЛflеТСfl под прямым генетическим контролем.

2) Цистин состоит из двух остапсов uистеина. связанных дисульфидной связью:

NH)f-

I

-ООС-СН-СНz-S-S-CНz--CН-СОО-

I

NH]+

26 |

Глава 3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Наименование |

Сокращенное |

|

|

Струпурнаfl |

|

|

|

|

|

обозначение |

|

|

формула |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Глутаминовая кислота |

Glu(E) |

|

|

|

|

|

|

|

Глутамин |

Gln(Q) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

с боковыми цепями. содержащими основные группы |

H-N-CH |

2-CH 2-CH 2 |

|

|

|

|||

|

Apr инин |

Arg(R) |

|

|

|

|||

|

I |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

C=NH |

|

|

|

|

|

|

|

|

I + 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

NH 2 |

|

|

|

|

|

|

Лизин |

Lys(K) |

СН2-СН2-СН2- СН2 _. |

|

|

|

||

|

|

|

I |

|

|

|

|

|

|

Гистидин |

His(H) |

+NНз |

+ ... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

'.&н |

|

|

|

|

|

|

|

|

J |

.. .. |

|

|

|

|

|

|

|

HH~. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Содержащие ароматические кольца |

His(H) |

|

|

|

|

|

|

|

Гистидин |

|

|

•• |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Фенилаланин |

Phe(F) |

|

|

|

|

|

|

|

Тирозин |

Tyr(Y) |

|

|

|

|

|

|

|

Триптофан |

Trp(W) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Иминокислоmы |

Pro(P) |

|

,.. |

|

|

|

|

|

Пролин |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 3.4. Некоторые а-аминокислоты, не входящие в состав белков. но играющие важную роль в метаболизме

Название Формула при нейтральном рН Роль

|

Гомоцистеин |

|

|

Промежуточное соединение в биосинтезе |

|||||

|

|

(2-Амино-4-мер |

|

|

uистеина (гл. 29) |

||||

|

|

каптомасляная кис |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

лота) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Цистеинсульфиновая |

СН2- СН-СОО |

Промежуточное соединение в катаболиз |

|||||||

|

|

кислота (2-Амино- |

ме uистеина (гл. 31) |

||||||

|

|

3-сульфинопропио |

I |

I |

|

|

|

|

|

|

|

новая кислота) |

S02 |

+NНз |

|

|

|

|

|

|

Гомосерин |

|

|

Промежуточное соединение в метаболиз |

|||||

|

|

(2-Амино-4-гидро |

СН2-СН2-СН-СОО- |

ме треонина, аспарагиновой кисло |

|||||

|

|

ксимасляная кисло |

I |

I |

ты и метионина (гл. 31) |

||||

|

|

та) |

ОН |

+NНз |

|

|

|

|

|

Орнитин |

fH2-СН2-СН2-'- УН-СОО.- |

Промежуточное соединение в метаболиз |

|||||||

|

|

(2,5-Бисаминопен |

ме треонина, аспарагиновой кисло |

||||||

|

|

|

|

||||||

|

|

тановая кислота) |

+NНз |

.NНз |

ты и метионина (гл. 31) |

|

|||

|

Цитруллин |

|

|

Промежуточное соединение в биосинтезе |

|||||

|

|

(2-Амино-5-уреидо |

|

|

мочевины (гл. 31) |

||||

пентановая кисло

та)

Аргининоянтарная кис |

Промежуточное соединение в биосинтезе |

лота |

мочевины (гл. 31) |

ДОФА |

(3,4-Дигидро- |

Предшественник меланина (гл. 32) |

ксифенилаланин) |

|

|

|

|

|

3-Моноиодтирозин |

Предшественник тиреоидных гормонов |

|

3,5-Дииодтирозин |

I |

То же |

|

НО-0-'СН2-СН-СОО- |

|

|

- |

I |

|

I |

+NНз |

|

|

|

3,5,3'-Трииодтиронин (Тз)

Тироксин (3,5,3',5'-

Тетраиодтиронин;

Т4)

28 Глава 3

Таблица 3.5. Некоторые аминокислоты, не содержащие а-аминогрупп и играющие важную роль в метаболизме млекопи

тающих

|

Обычное и систематическое название |

Формула при нейтральном рН |

|

|

|

Роль |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Р-Аланин |

|

|

CH~H~OO |

Составная часть кофермента А и витамина пан |

||||||||

|

(3-Аминопропионат) |

|

I |

|

|

|

тетеина (гл. |

17) |

|

|

||

|

|

|

|

+NH) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Таурин |

|

|

|

|

|

Находится в желчи в составе конъюгатов желч |

||||||

|

(2-АМИНО1ТИЛСУльфонат) |

|

|

|

|

|

ных кислот (гл. 27) |

|||||

у-Аминомасляная кислота (ГАМК) |

СН2-СН2-СН1-СОО |

Нейромедиатор, образующийся из глутамата в |

||||||||||

|

|

|

|

I |

|

|

|

ткани мозга (гл. 32) |

||||

|

|

|

|

+NH) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Р-Аминоизомасляная кислота |

|

H)N+-CH~H-COO |

Конечный продукт катаболизма пиримидинов, |

|||||||||

|

(2-Метил-3-аминопропионат) |

|

|

I |

|

иногда обнаруживаемый в моче некоторых |

||||||

|

|

|

|

|

|

СИ) |

|

больных (гл. 35) |

||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

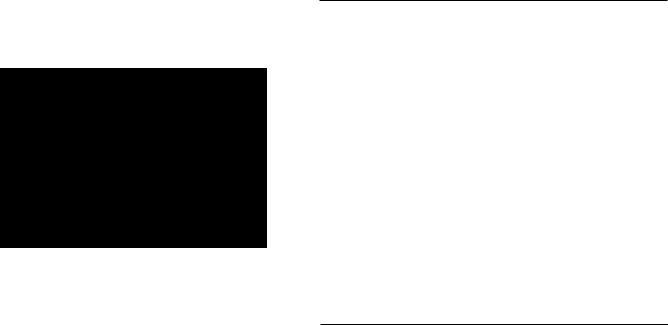

вободившимся аммиаком, образуя голубой ком |

|

О |

|

|

|

|||||||

плекс с максимумом поглощения при "'ma. = 570 нм. |

+HN~ |

|

|

|

|

|||||||

|

ОН +Н I-NH. |

|||||||||||

Образование этого окрашенного соединения исполь |

3 |

11 |

||||||||||

зуется в количественном тесте на а-аминокислоты, |

|

Дланин |

YlYo- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||

с помощью которого можно обнаружить аминоки |

|

|

|

|

|

|

||||||

слоты, даже если их количество не превышает 1 мкг. |

|

|

|

|

О |

|||||||

Нингидрин |

реагирует |

не |

только |

с |

а |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

В_ЛИН |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

аминокислотами, но и с другими аминами; при этом

тоже появляется голубая окраска, но без выделения СО2• Таким образом, выделение СО2 является инди

катором участия в реакции а-аминокислоты. NНэ

и пептиды тоже вступают в реакцию, но менее ак

тивно, чем а-аминокислоты. Продукт реакции ме

жду пролином (или 4-гидроксипролином) И нингид

рином имеет желтую окраску.

Флуорескамин (рис. 3.6) является еще более чув

ствительным реагентом, позволяющим обнаружи

вать аминокислоты в количестве порядка нано

~H20

+НЗN~

'уУО-

О

грамм. Как и нингидрин, он образует комплекс не |

Дn_нил·._лин |

||

(Ala·Val). |

дипептид |

||

|

|||

только с аминокислотами, но и с дрyrими аминами.

Образование пептидных связей

Наиболее важной реакцией, в которой участвуют аминокислоты, является образование пептидныx связей. При этом высвобождается одна молекула во

ды (рис. 3.7). Однако реакция осуществляется не так,

как она представлена на рисунке, поскольку равнове-

Рис. 3.7. Соединение аминокислот пептидной связью (зате

ненная область).

сие сильно сдвинуто в сторону гидролиза пептидной

связи. Для· образования пептидной связи между

двумя аминокислотами карбоксильная группа дол жна быть предварительно активирована. Химиче

ский синтез осуществляется путем предварительного

образования хлорангидрида. Биологическая актива ция включает взаимодействие с АТР.

СВОЙСТВА ИНДИВИДУАЛЪНЫХ АМИНО

КИСЛОТ

гЛИЦИII, наименьшая из аминокислот, может ло кализоваться в таких областях трехмерной структу ры белковой молекулы, которые недоступиы дрyrим

Рис. 3.6. Флуорескамин. |

аминокислотам. |

Аминокислоты |

29 |

Алифатические R-грУППbI аланина, валина, лей цина и изолейцина и ароматические R-группы фени

лаланина, тирозина и триптофана гидрофобны; это

свойство приводит К одному очень важному послед

ствию-образованию упорядоченного поверхност

ного слоя молекул воды в области поверхности мо

лекулы белка, где экспонированы неполярные R- группы. Заряженные R-группы основных и кислых

аминокислот играют важную роль в С"iабилизации специфической конформации белка путем образова ния солевых связей. Кроме того, аминокислоты с по

ложительно и отрицательно заряженными R-

группами, а также гистидин могут участвовать

вформировании систем «переноса заряда», которые

входе ферментативного катализа обеспечивают

перемещение заряда на значительные расстояния.

Наконец, уникальная и очень важная роль в фермен

тативном катализе принадлежит гистидину- рК ИМИДазольной группы таково, что эта аминокислота

при рН = 7 может попеременно выступать в роли ос

новного или кислотного катализатора.

Первичная спиртовая группа серина и первичная тиоспиртовая (-SH) группа цистеина являются

в определенных условиях хорошими нуклеофилами

и участвуют в ферментативном катализе. Хотя вто

ричная спиртовая группа треонина тоже является ну

клеофилом, данные о ее возможной катали:rической

роли отсутствуют. Помимо каталитической функ

ции -ОН-группа серина участвует в регуляции ак

тивности некоторых ключевых ферментов метабо лизма, активность которых зависит от фосфорили

рования определенных остатков серина.

Аминокислоты не поглощают свет в видимой

области (иными словами, они не окрашены). За ис

ключением ароматических аминокислот триптофа

на, тирозина, фенилаланина и гистидина, они не по

глощают и в ультрафиолетовой области при длинах волн выше 240 нм. Как видно из рис. 3.8, поглощение

ТРИПТОфёlН

Тироэин

ДI1ина волн.,•• нм

Рис. 3.8. Спектры поглошения ТРИПТОфiiН", тирозина и фе

нилаланина в УФ-области.

белков в этой области обусловлено в основном трип тофаном.

МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ

Хроматография

При всех хроматографических методах разделе

ния молекулы распределяются между стационарной

и подвижной фазами (Тclбл. 3.6). Разделение зависит от относительной способности содержащихся в смеси

молекул к более прочной ассоциации с одной или дру

гой фазой.

Здесь мы рассмотрим в основном методы разде

ления аминокислот, однако применение этих мето

дов ни в коей мере не ограничивается данными моле

кулами.

Хроматография на бумаге

Сейчас этот метод в значительной мере вытеснен

более совершенными методами, однако он все же

применяется для разделения аминокислот. Образцы наносят на бумагу в заранее отмеченную точку, от

ступив примерно 5 см от верхнего края полоски

фильтровальной бумаги. Затем полоску подвеши-·

вают в закрытом сосуде, на дно которого налита

смесь растворителей (рис. 3.9).

Для разделения аминокислот используют поляр ные растворители в виде бинарных, тройных и более

сложных смесей воды, спиртов, кислот и оснований.

Более полярные коМпоненты растворителя ассоции руются с целлюлозой и образуют стационарную фа-

ТаБДИl\а 3.6. Физическое состояние фаз в ХРО\ofатографиче ских системах. используемых в биохимии

ХроматографичесlCая система |

Стационарная |

Подвижная |

|

фаза |

фаза |

|

|

|

Распределительная хрома |

Жидкая |

Жидкая |

тография на бумаге, в |

|

|

тонком слое порошка

целлюлозы, на колонке

с инертным носителем,

покрытым тонким сло

ем жидкости; гель

фильтрация

Ионообменная хроматоТвердая графия: адсорбция на

тонких слоях или ча

стицах, заполняющих

колонку

Распределительная xp~Ma Жидкая Газообразная

ТOI"рафия (между тон

ким слоем жидкости на

носителе и подвижным

газом)