производственная санитария

.pdf5. Если сопротивление сети оказалось слишком большим, размеры воздуховодов увеличивают и производят пересчет сети. Зная, какую производительность и полное дав-

ление должен развивать вентилятор, производят выбор вентилятора по его аэродинамиче-

ской характеристике.

Общеобменная вентиляция

Общеобменная приточная вентиляция. Общеобменная приточная вентиляция устраи-

вается для ассимиляции избыточного тепла и влаги, разбавления вредных концентраций паров и газов, не удаленных местной и общеобменной вытяжной вентиляцией, а также для обеспечения расчетных санитарно-гигиенических норм и свободного дыхания человека в рабочей зоне. При отрицательном тепловом балансе, т. е. при недостатке тепла, общеоб-

менную приточную вентиляцию устраивают с механическим побуждением и с подогре-

вом всего объема приточного воздуха. Как правило, перед подачей воздух очищают от пыли. При поступлении вредных выделений в воздух цеха количество приточного воздуха должно полностью компенсировать общеобменную и местную вытяжную вентиляцию.

Общеобменная вытяжная вентиляция. Простейшим типом общеобменной вытяжной вентиляции является отдельный вентилятор (обычно осевого типа) с электродвигателем на одной оси, расположенный в окне или в отверстии стены. Такая установка удаляет воздух из ближайшей к вентилятору зоны помещения, осуществляя лишь общий воздухообмен. В

некоторых случаях установка имеет протяженный вытяжной воздуховод. Если длина вы-

тяжного воздуховода превышает 30-40 м и соответственно потери давления в сети состав-

ляют более 30-40 кг/м2, то вместо осевого вентилятора устанавливается вентилятор цен-

тробежного типа. Когда вредными выделениями в цехе являются тяжелые газы или пыль и нет тепловыделений от оборудования, вытяжные воздуховоды прокладывают по полу цеха или выполняют в виде подпольных каналов. В промышленных зданиях, где имеются разнородные вредные выделения (теплота, влага, газы, пары, пыль и т. п.) и их поступле-

ние в помещение происходит в различных условиях (сосредоточенно, рассредоточенно, на различных уровнях и т. п.), часто невозможно обойтись какой-либо одной системой, на-

пример, местной или общеобменной. В таких помещениях для удаления вредных выделе-

ний, которые не могут быть локализованы и поступают в воздух помещения, применяют общеобменные вытяжные системы. В определенных случаях в производственных поме-

щениях, наряду с механическими системами вентиляции, используют системы с естест-

венным побуждением, например, системы аэрации.

111

Канальная и бесканальная вентиляция. Системы вентиляции имеют разветвленную сеть воздуховодов для перемещения воздуха (канальные системы) либо каналы (воздухо-

воды) могут отсутствовать, например, при установке вентиляторов в стене, в перекрытии,

при естественной вентиляции и т. д. (бесканальные системы). Таким образом, любая сис-

тема вентиляции может быть охарактеризована по указанным выше четырем признакам:

по назначению, зоне обслуживания, способу перемешивания воздуха и конструктивному исполнению. Системы вентиляции включают группы самого разнообразного оборудова-

ния: · Вентиляторы. осевые вентиляторы; радиальные вентиляторы; диаметральные вен-

тиляторы. · Вентиляторные агрегаты: канальные; крышные. · Вентиляционные установки:

приточные; вытяжные; приточно-вытяжные. · Воздушно-тепловые завесы. · Шумоглуши-

тели. · Воздушные фильтры. · Воздухонагреватели: электрические; водяные. · Воздухово-

ды: металлические; металлопластиковые; неметаллические, гибкие и полугибкие; · Запор-

ные и регулирующие устройства: воздушные клапаны; диафрагмы; обратные клапаны. ·

Воздухораспределители и регулирующие устройства воздухоудаления: решетки; щелевые воздухораспределительные устройства; плафоны; насадки с форсунками; перфорирован-

ные панели. · Тепловая изоляция.

Вентиляция перемешиванием и вентиляция вытеснением. Различают два основных,

часто встречающихся типа вентиляции: вентиляция перемешиванием и вентиляция вытес-

нением. Перед тем как более подробно рассмотреть эти два типа, необходимо рассмотреть наиболее часто используемые термины, характеризующие качество воздуха.

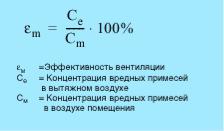

Эффективность вентиляции. Эффективность вентиляции — это величина, показываю-

щая, как быстро загрязнённый воздух удаляется из помещения. Она определяется отноше-

нием концентрации вредных примесей, содержащихся в вытяжном воздухе к концентра-

ции вредных примесей в помещении.

Эффективность вентиляции часто используется для качественной оценки способности системы обеспечивать комфортные условия по чистоте воздуха. Данный показатель нахо-

дится в зависимости от геометрии помещения, взаимоположении приточных и вытяжных отверстий и плотности распределения источников вредных примесей в помещении. Вен-

112

тиляция вытеснением позволяет получить значения эффективности вентиляции свыше

100%, в то время как при вентиляции перемешиванием они не превышают 100%.

Коэффициент воздухообмена

Данный параметр характеризует скорость замещения воздуха в помещении. Он зависит от условий раздачи воздуха в помещении, расположения и размеров диффузоров,

расположения источников тепла и т.д.

При применении метода вытеснения, возможно, получить значения коэффициента возду-

хообмена от 50 до 100%, в то врем как при вентиляции перемешиванием они не превы-

шают 50%.

Местная вентиляция.

Местной вентиляцией называется такая, при которой воздух подают на определенные места (местная приточная вентиляция) и загрязненный воздух удаляют только от мест об-

разования вредных выделений (местная вытяжная вентиляция).

Местная приточная вентиляция: К местной приточной вентиляции относятся воздуш-

ные души (сосредоточенный приток воздуха с повышенной скоростью). Они должны по-

давать чистый воздух к постоянным рабочим местам, снижать в их зоне температуру ок-

ружающего воздуха и обдувать рабочих, подвергающихся интенсивному тепловому облу-

чению. К местной приточной вентиляции относятся воздушные оазисы - участки помеще-

ний, отгороженные от остального помещения передвижными перегородками высотой 2-

2,5 м, в которые нагнетается воздух с пониженной температурой. Местную приточную вентиляцию применяют также в виде воздушных завес (у ворот, печей и пр.), которые создают как бы воздушные перегородки или изменяют направление потоков воздуха. Ме-

стная вентиляция требует меньших затрат, чем общеобменная. В производственных по-

мещениях при выделении вредностей (газов, влаги, теплоты и т. п.) обычно применяют смешанную систему вентиляции - общую для устранения вредностей во всем объеме по-

мещения и местную (местные отсосы и приток) для обслуживания рабочих мест.

113

Местная вытяжная вентиляция: Местную вытяжную вентиляцию применяют, когда места выделений вредностей в помещении локализованы и можно не допустить их рас-

пространение по всему помещению. Местная вытяжная вентиляция в производственных помещениях обеспечивает улавливание и отвод вредных выделений: газов, дыма, пыли и частично выделяющегося от оборудования тепла. Для удаления вредностей применяют местные отсосы (укрытия в виде шкафов, зонты, бортовые отсосы, завесы, укрытия в виде кожухов у станков и др.). Основные требования, которым они должны удовлетворять:

- Место образования вредных выделений по возможности должно быть полностью укры-

то.

- Конструкция местного отсоса должна быть такой, чтобы отсос не мешал нормальной ра-

боте и не снижал производительность труда.

- Вредные выделения необходимо удалять от места их образования в направлении их ес-

тественного движения (горячие газы и пары надо удалять вверх, холодные тяжелые газы и пыль - вниз). Конструкции местных отсосов условно делят на три группы: - Полуоткры-

тые отсосы (вытяжные шкафы, зонты). Объемы воздуха определяются расчетом. - Откры-

того типа (бортовые отсосы). Отвод вредных выделений достигается лишь при больших объемах отсасываемого воздуха. Основными элементами такой системы являются мест-

ные отсосы - укрытия (МО), всасывающая сеть воздуховодов (ВС), вентилятор (В) цен-

тробежного или осевого типа, ВШ - вытяжная шахта. При устройстве местной вытяжной вентиляции для улавливания пылевыделений удаляемый из цеха воздух, перед выбросом его в атмосферу, должен быть предварительно очищен от пыли. Наиболее сложными вы-

тяжными системами являются такие, в которых предусматривают очень высокую степень очистки воздуха от пыли с установкой последовательно двух или даже трех пылеуловите-

лей (фильтров). Местные вытяжные системы, как правило, весьма эффективны, так как позволяют удалять вредные вещества непосредственно от места их образования или выде-

ления, не давая им распространиться в помещении. Благодаря значительной концентрации вредных веществ (паров, газов, пыли), обычно удается достичь хорошего санитарно-

гигиенического эффекта при небольшом объеме удаляемого воздуха. Однако местные системы не могут решить всех задач, стоящих перед вентиляцией. Не все вредные выде-

ления могут быть локализованы этими системами. Например, когда вредные выделения,

рассредоточены на значительной площади или в объеме; подача воздуха в отдельные зоны помещения не может обеспечить необходимые условия воздушной среды, то же самое ес-

ли работа производится на всей площади помещения или ее характер связан с перемеще-

114

нием и т. д. Общеобменные системы вентиляции - как приточные, так и вытяжные, пред-

назначены для осуществления вентиляции в помещении в целом или в значительной его части. Общеобменные вытяжные системы относительно равномерно удаляют воздух из всего обслуживаемого помещения, а общеобменные приточные системы подают воздух и распределяют его по всему объему вентилируемого помещения.

115

Лекция 12. РАСЧЕТ РАСХОДА ВОЗДУХА ПРИ ОБЩЕОБМЕННОЙ ВЕНТИЛЯ-

ЦИИ

1.При нахождении в помещении только людей количество воздуха, которое необхо-

димо удалять из помещения или подавать в помещение определяется:

L = Vi * N, м3/ч,

где L – количество воздуха, м3/ч ;

N – количество людей в помещении, чел.;

Vi - объем помещения на одного работающего, м3

При объеме помещения на одного работающего менее 20 м3пространства, то необ-

ходимо подавать в помещение не менее 30 м3чистого воздуха.

При объеме помещения на одного работающего 30 м3 пространства, подается 20

м3воздуха.

При объеме помещения на одного работающего более 30 м3 – вентиляция не рег-

ламентируется.

При загрязнении воздуха пылью, химическими веществами, влагой и теплом не-

обходимо определить кратность воздухообмена К - сколько раз в час должен смениться воздух в помещении. Расчет вентиляции состоит из определения кратности воздухообме-

на и подбора оборудования.

2.Количество воздуха, которое необходимо удалить из помещения, если воздух за-

грязнен пылью, химическими веществами:

L = W / (Cуд - Cпр), м3/ч,

где W - количество вредных выделений пыли, газа, Г/ч;

Cуд - предельно допустимые концентрации вредных выделений в воздухе помещения, г/м3;

Спр - концентрация вредных примесей в воздухе, поступающим в производственное по-

мещение извне, г/м3.

116

3. При загрязнении воздуха влагой:

L = G /g(αуд - αпр), м3/ч,

где G - количество избыточной влаги в помещении, г/ч;

g - плотность приточного воздуха, кг/м3;

αуд , αпр - влагосодержание в удаляемом и приточном воздухе, г/м3.

4. При наличии в помещении источников тепла:

L = Qизб/ (с * Т *g), м3/ч,

где с - теплоемкость воздуха, С = 1 кДж / кг 0К;

Т - разность температуры удаляемого и приточного воздуха, 0К;

g – плотность приточного воздуха,

при температуре воздуха 20 0С g = 1,29 кг/м3;

Qизб – избытки тепла, кДж/ч.

Избытки тепла определяются:

Qизб = Qп – Qотд, кДж/ч,

где Qп - количество тепла, поступающего в воздух помещения от производственных и ос-

ветительных установок, в результате тепловыделений людей, солнечной радиации и до,

кДж/ч;

Qотд - теплоотдача в окружающую среду через стены здания, кДж/ч.

Для каждого количества вредных выделений необходимое количество вентиляци-

онного воздуха, L рассчитывается отдельно. Затем берется наибольшая из получаемых значений и подставляется в формулу для определения кратности воздухообмена:

К = Lmax / V, 1 / час,

117

где V - объем помещения.

Кратность воздухообмена в помещении составляет от 1,0 до 10,0 раз в час.

При организации аварийной вентиляции кратность воздухообмена в помещении может доходить до 40,0 раз в час.

118

Лекция 13. МЕСТНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Местная приточная вентиляция служит для создания требуемых условий воз-

душной среды в ограниченной зоне производственного помещения. К установкам местной приточной вентиляции относятся воздушные души и оазисы, воздушные и воздушно-

тепловые завесы.

Воздушное душирование применяют в горячих цехах и на рабочих местах, харак-

теризуемых воздействием лучистого потока теплоты интенсивностью 350 Вт/м2 и более.

Воздушный душ представляет собой направленный на рабочего поток воздуха.

Скорость обдува составляет 1 – 3,5 м/с в зависимости от интенсивности облучения. Дей-

ствие воздушного потока основано на увеличении отдачи теплоты человеком при возрас-

тании скорости движения обдувающего воздуха.

Рис.1. Местная приточная вентиляция

Установки воздушного душирования бывают стационарные (рис.1,а), когда воздух на фиксированное рабочее место подается по системе воздуховодов с приточными насадка-

119

ми, и передвижные (рис. 1, б), в которых используется осевой вентилятор. Эффективность таких душирующих агрегатов повышается при распылении воды в струе воздуха.

Воздушные оазисы позволяют улучшить метеорологические условия на ограни-

ченной площади помещения, которая отделяется со сторон легкими передвижными пере-

городками и заполняется воздухом более холодным и чистым, чем воздух помещения.

Воздушные и воздушно-тепловые завесы устраивают для защиты людей от охла-

ждения проникающим через ворота холодным воздухом. Завесы бывают двух типов: воз-

душные с подачей воздуха без подогрева и воздушно-тепловые с подогревом подаваемого воздуха в калориферах.

Работа завес основана на том, что подаваемый воздух к воротам или проемам че-

рез специальный воздуховод со щелью выходит с большой скоростью (до 10 -15 м/с) под определенным углом навстречу врывающемуся холодному потоку и смешивается с ним.

Полученная смесь более теплого воздуха поступает на рабочие места или (при недоста-

точном нагреве) отклоняется в сторону от них. При работе завес создается дополнитель-

ное сопротивление проходу холодного воздуха через ворота. В зависимости от места вы-

пуска воздуха завесы устраивают с нижней подачей воздуха (рис.1 , в) и по высоте во-

рот(рис.1 , г), причем последние наиболее широко распространены.

Местная вытяжная вентиляция. Применение ее основано на улавливании и удалении вредных веществ непосредственно у источника их образования. Так, если борь-

ба с пылью при помощи обменной вентиляции дает малый эффект, то местная вентиляция позволяет полностью устранить запыленность помещения. Устройства местной вытяжной вентиляции делают в виде укрытий или местных отсосов.

Количество воздуха L (м3/ч), который необходимо удалить от укрытий и отсосов,

определяют по формуле

L = Fо*υ*3600 (1),

где Fо – площадь открытых проемов, отверстий, неплотностей, через которые за-

сасывается воздух, м2;

υ – скорость воздуха в этих проемах и отверстиях, величина которой зависит от типа вытяжного устройства и характера вредных веществ, м/с.

120