Тарасов / geokniga-geohistoricaldeodynamicbasinanalysis1999 (1)

.pdfРис. 3.16. Тектоническая схема района рифта Туркана (северное окончание Кенийской рифтовой зоны) [Dunkelman et al., 1988].

1 — четвертичный вулканический центр, 2 — зона активного разломообразования, 3 — зона аккомодации, 4 — разломы главные и малоамплитудные.

И ' Ш 2 И 3 ЕЕ! 4

Рис. 3.17. Схема сбросо вой тектоники южной час ти Кенийской рифтовой долины [Бейкер, Кроссли, Голе, 19811.

Крапом показаны области, сложенные озерными и пепло выми отложениями и четвер тичным аллювием.

346

Рис. 3.18. Разрез через южную часть Суэцкого рифта.

1 — миоценовые эвапориты, 2 — миоценовые синрифтовые осадки, 3 — дорифтовые отложения, 4 — фундамент [Evans, 1990].

Рис. 3.19. Схемы, иллю стрирующие характер изме нения разломообразования на разных стадиях рифтинга для Суэцкого рифта и се верной части Красноморс кого рифта [Jarrige et al., 1990].

А -Г 2 — стадии рифтинга.

347

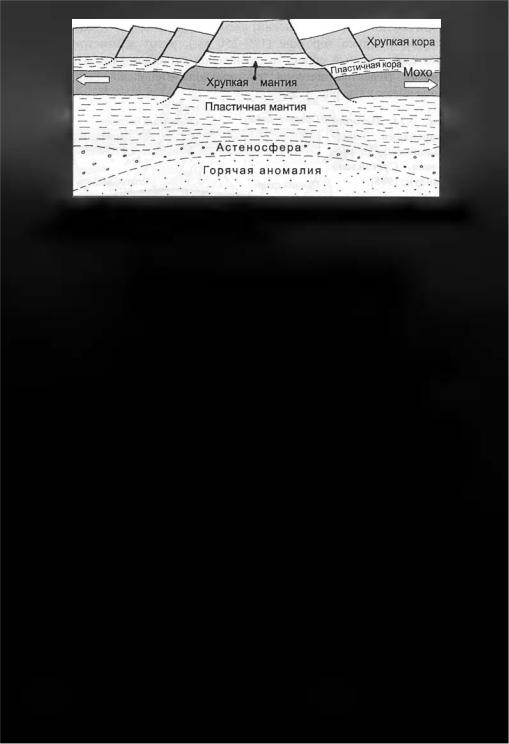

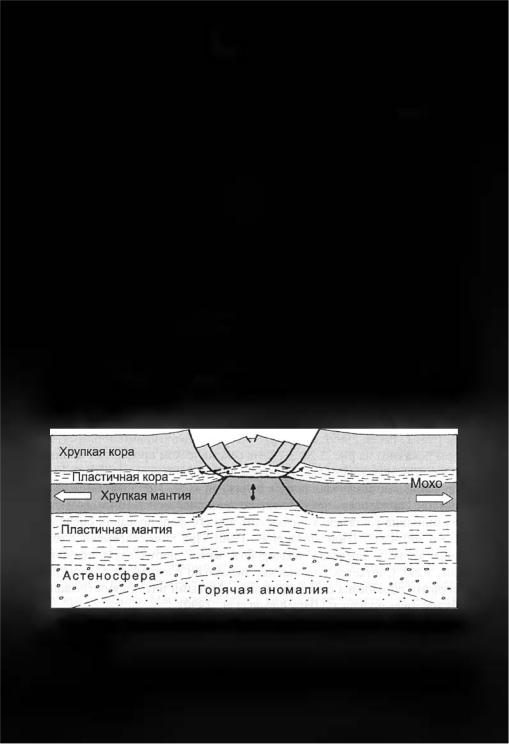

тальное изучение его структурной эволюции [Jarrige et al., 1990] пока зало, что сначала на его месте образовался полуграбен, который затем по мере растяжения превратился в горст-грабеновую клавишную структуру (рис. 3.19). Такая смена стиля структурообразования указы вает скорее всего на смену реологии литосферы с утоньшением хруп кого верхнекорового слоя на фоне продолжающегося растяжения. Смена стиля структурообразования при рифтинге по мере разогрева литосферы (смены ее реологии) и растяжения почти не выражена в Западной ветви рифтов, она четко прослежена для более «продвину тых» рифтов — Суэцкого и Кенийского и, вероятно, была свойственна Красноморскому рифту по мере его раскрытия.

Среди мезозойских рифтов, сформировавшихся на толстой дорифтовой литосфере платформ, важным примером является раннемеловая неокомовая рифтовая система Реконкаво-Тукано в Бразилии, ответв лявшаяся в раннем мелу от континентального рифтового пояса на мес те зоны последующего раскрытия Южной Атлантики (рис. 3.20, 3.21).

Рис. 3.20. Схема, показывающая расположение раннемеловых грабе нов в восточной части Бразилии.

/ — грабены и их наиболее погруженные участки (а), 2 — главные неокомские раз ломы, 3 — разломы, 4 — наклоны фундамента бассейнов. Рифтовая система Реконка во-Тукано сформировалась в неокоме, осадочный бассейн Сергипе-Алагоас испытал несколько фаз структурообразования в неокоме и в конце раннего мела. По [Milani et al., 1988] с дополнениями.

348

Рис. 3.21. Разрез через нижнемеловой грабен Реконкаво в Бразилии (а): 1 — дорифтовая позднеюрская осадочная серия, 2 — синрифтовая осадочная серия (неоком). Гравиметрическая модель разреза земной ко ры через грабен Реконкаво {6) [Milani et al., 1988].

Бассейны рифтовой системы подробно охарактеризованы и для них имеются сейсмические профили [Milani et al., 1988]. Рифтовая система представлена цепочкой асимметричных грабенов (усложненных мало амплитудными сбросами полуграбенов) (рис. 3.20). Длина отдельных полуграбенов 100-150, ширина их наиболее погруженных частей 3050, глубина погружения — до 6-7 км. По характеру строения рифтовых бассейнов, представленных полуграбенами, и малой роли вулка низма рифтовая система Реконкаво-Тукано сходна с Западной ветвью рифтов Восточно-Африканской рифтовой системы. Вероятные модели их образования должны быть сходными.

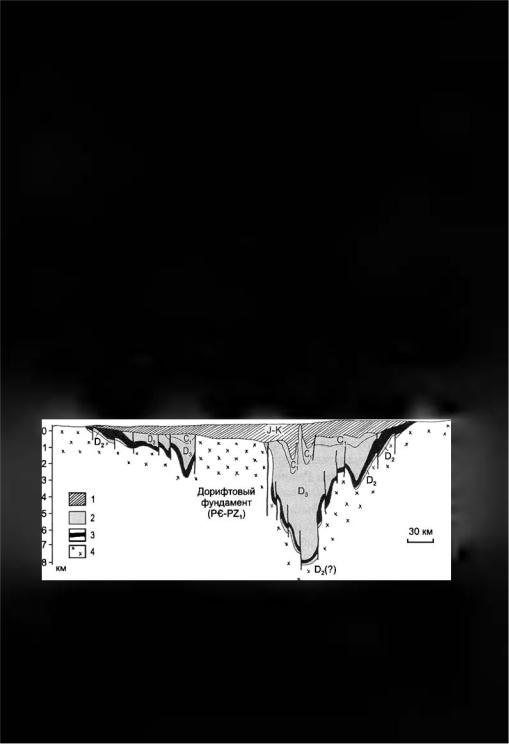

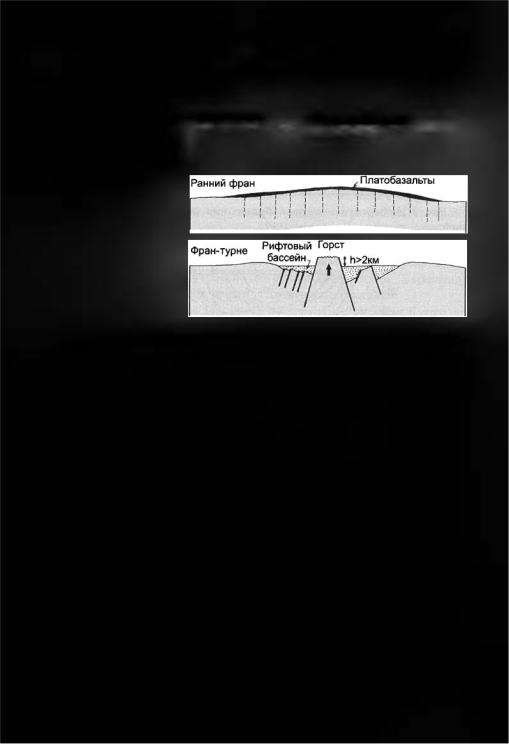

Интересными примерами рифтогенеза на толстой литосфере явля ются девонские рифты Сибирской и Восточно-Европейской платформ. Вилюйская девонская рифтовая система находится на востоке Сибир ской платформы (рис. 3.22, 3.23). Она охарактеризована В. В. Гайдуком [1988]. Рифтовая система представлена несколькими впадинами фран- ско-турнейского возраста, разделенными поперечными поднятиями. Почти вся рифтовая система перекрыта позднепалеозойско-мезозой- ским синеклизным чехлом. В этой рифтовой системе для целей этого раздела интересны следующие значительные особенности: 1) с ней связан продольный базальтовый дайковый пояс шириной до 500 км; 2) к ней приурочен продольный межбассейновый Сунтарский горст,

349

По этим данным и данным по распределению мощностей рифтового комплекса [Бронгулеев, 1978, 1981] следует, что Днепровский палео рифт состоит или из двух полуграбенов встречной полярности, разде ленных продольным горстом, или из двух краевых полуграбенов и осе вого грабена. Ширина этих полуграбенов равна 20-30 км, что сопоста вимо с вероятной толщиной раннерифтовой верхней хрупкой коры. В сторону Донбасса роль осевого грабена возрастает. Вероятный переход структуры Днепровского грабена от структуры двух встречных полугра бенов на западе к многограбеновой структуре на востоке, возможно, от ражает большую величину и многостадийность рифтинга в сторону Донбасса. Такой переход был намечен выше от Суэцкого грабена на ранних стадиях развития к северной части Красноморского рифта.

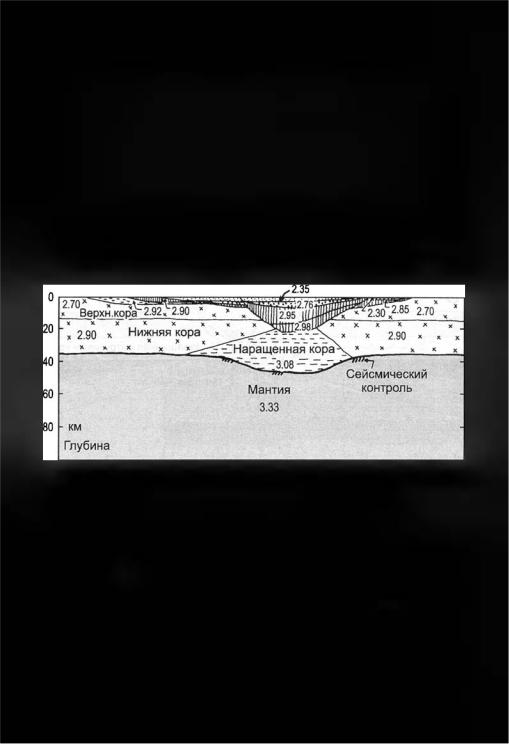

Интересным примером позднедокембрийского платформенного рифта является палеорифт Мидконтинента (Кьюиноу) длиной до 2 200 км, ответвлявшийся от Гренвильской подвижной зоны в сторону Северо-Американской платформы [Милановский, 1983]. В разрезе па леорифта фиксируются три серии: 1) нижняя — маломощная, в основ ном красноцветная; 2) средняя — преимущественно базальтовая (15-20 км), накопившаяся между 1 109 и 1087 млн лет назад (основная масса базальтов излилась за 4 млн лет между 1098 и 1054 млн лет на зад [Davis, Paces, 1990]); верхняя — существенно красноцветная позднерифтовая мощностью до 8 км, накапливавшаяся около 50 млн лет [Cannon, 1990]. Суммарный объем базальтов в данном палеорифте достигает 850 х Ю3 км3 [Nicholson, Shirey, 1990], а скорость накопле ния лав была сопоставима с таковой для фанерозойских платобазальтов [Davis, Paces, 1990]. Структура рифта Мидконтинента и разрез его коры показаны на рис. 3.28, 3.29. На сейсмическом профиле отчетливо видно, что палеорифт был ограничен верхнекоровыми листрическими сбросами, выполаживающимися в нижней коре. Под рифтовым ком плексом дорифтовая кора утонена до величины менее 10 км, возмож ная величина растяжения литосферы при его формировании оценива ется в 300^100% [Hutchinson et al., 1990]. При этом современная тол щина коры в пределах палеорифта имеет нормальную толщину (рис. 3.29). Считается, что нижняя аномально плотная часть коры па леорифта образована основными синрифтовыми интрузиями (бывшая «базальтовая подушка») [Hutchinson et al., 1990].

Применительно к палеорифту Мидконтинента здесь важно рас смотреть проблему синрифтового крупномасштабного магматизма. По-видимому, вслед за [Hutchinson et al., 1990] следует считать, что примерно 1.1 млн лет назад под областью Мидконтинента существо вало крупное верхнемантийное «горячее пятно». При этом данная об-

354