- •Электронное оглавление

- •Электронный список иллюстраций

- •Гламур и грамматика: предисловие

- •I. ДЕНДИ: СЛОВО И ПОНЯТИЕ

- •Холодная харизма

- •Мужские костюмы в 1830 г.

- •Денди: история слова

- •О.Верне. Инкройябль. 1811 г.

- •Лидер моды: искусство дистанции

- •Изабелла Блоу в шляпке Филипа Трейси

- •II. МОДНИКИ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

- •Алкивиад: протоденди

- •Юпитер. Рисунок Т.Хоупа. 1812 г.

- •Мужчины-модники: исторические типы

- •К.Верне. Инкройябль. 1797 г.

- •Красавец Нэш: батский щеголь

- •Ричард Нэш

- •Возвращение из заграничной поездки: «Боже мой! Неужели это мой сын Том?» Том одет по моде макарони

- •Макарони

- •Модники эпохи Великой Французской революции

- •Три игрока за карточным столом. Увеличенные лацканы - характерная черта костюма инкройяблей. 1798 г.

- •Дендизм и романтизм

- •Д.Г.Байрон. Гравюра по портрету Дж.Хардлоу 1815 г.

- •III. В НАЧАЛЕ БЫЛ ДЖОРДЖ БРАММЕЛЛ: легенда и биография

- •Легенда

- •Д.Браммелл Гравюра Д. Тестевида

- •Д.Холмс Портрет Д.Б.Браммелла

- •Фредерика, герцогиня Йоркская Гравюра по портрету Э.Виже-Лебрен 1806 г.

- •Эскиз памятника Джорджу Браммеллу: «Кто этот толстяк, ваш приятель?» Карикатура из журнала Панч

- •Проза жизни

- •Семейная история

- •Денди: годы учения

- •«Принц китов»19: вставная новелла

- •Король Георг IV в фаэтоне

- •Брайтонский павильон

- •Д.Гиллрэй. Ужасы пищеварения. Карикатура на Георга IV. 1792 г.

- •Денди: светские триумфы

- •Браммелл во Франции: les illusions perdu

- •С.Кларк. Д.Браммелл

- •Браммелл в 1838 году.

- •Д.Масгрейв. Комната, где умер Браммелл. 1855 г.

- •Лейтмотивы дендистского сценария

- •1. Как делается легенда

- •Д.Кук. Д.Б.Браммелл. 1819 г.

- •2. Взгляд биографа: Браммелл перед зеркалом

- •3. Новации Браммелла в костюме

- •Р.Дайтон. Д.Б.Браммелл. 1805 г.

- •«Это уж точно денди». 1816 г.

- •4. Виртуальный аристократизм Браммелла

- •Пожилой Браммелл в Кане

- •5. Бабочка, душа, Психея...

- •IV. ДЕНДИЗМ И НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ МОДА

- •Аполлоны в двубортных сюртуках: генеалогия дендистского стиля

- •Р.Боннар. Герцог Бургундский 1695 г.

- •Выкройка сюртука. Илл. из трактата Д.Уатт. Дружественные наставления портному. 1822 г.

- •О шейных платках

- •О.Домье. Кокетство. 1839 г. Литография.

- •Типы узлов. Илл. из трактата «Neckclothitania». 1818 г.

- •Галстучные узлы. Илл. из трактата «Искусство завязывать галстук».1828 г.

- •Шейный платок: психологический комментарий

- •Галстучные узлы. Илл. из трактата «Искусство завязывать галстук». 1828 г.

- •Туника и кринолин: модели телесности в женском костюме XIX века

- •Туника à la victime эпохи Французской революции. Диагональные ленты напоминали о связанных перед казнью узниках

- •V. ДЕНДИСТСКАЯ ТЕЛЕСНОСТЬ

- •Телесный канон XIX века

- •Элегантность и подвижность

- •О.Верне. Щеголь. 1811 г.

- •Охотничий костюм французского денди. 1833 г.

- •Денди-спортсмены

- •Денди - спортсмен

- •Дендистские жесты и гангстерский стиль

- •Непроницаемое лицо

- •Лорнет

- •Роликовые коньки. 1790 г.

- •Гигиена денди: чистое и грязное в XIX веке

- •Несессер. При открывании крышки начинала звучать мелодия. 1810 г.

- •Д. Маклис. Э.Д.Бульвер-Литтон перед зеркалом. 1830 г.

- •Туалет помощника прокурора. 1778 г. Сидящий одет в пудермантель и держит маску

- •У.Хит. Чудовищная жидкость: вода из Темзы. 1828 г.

- •VI. ДЕНДИСТСКИЙ КОДЕКС ОБЩЕНИЯ

- •Денди и джентльмен

- •П.Гаварни. Гравюра Far Niente. (Праздность)

- •В высоком лондонском кругу зовется «vulgar»...

- •...Об исторических смыслах вульгарности

- •Рисунок У.Теккерея

- •«Храмы вежливости и комфорта»

- •клубная жизнь в Англии XIX века

- •Р.Дайтон. Лорд Алванли направляется в клуб Уайтс

- •Маркиз Лондондерри, Кенгуру Кук, Капитан Гроноу, лорд Аллен, граф д'Орсе

- •Клуб Брукс в эпоху Регентства

- •Принц Эстерхази, лорд Файф, Хью Болл, лорд Уиттон

- •Д.Крукшенк. Долгота и широта Санкт-Петербурга Танцующая дама - графиня Ливен. 1813 г.

- •Танцы на балу в Олмаксе. 1805

- •Спортивный денди. 1832 г. Клетчатые панталоны в 1830-е годы – признак спортивного стиля

- •Денди-хамелеон:

- •метафорика изменчивости в европейской культуре

- •М.Эшер, Звезды. 1948 г. В центре структуры - два хамелеона

- •Дендистские манеры: из истории светского поведения

- •VII. НАРУШИТЕЛИ КОНВЕНЦИЙ

- •Тонкое искусство благородного скандала

- •Л.Л.Буальи. Гримаса. 1823 г.

- •Герцогиня Ратландская. Гравюра по портрету Д.Рейнольдса

- •Браммелл и герцогиня Ратландская в клубе Олмакс. 1815 г.

- •Наглость как вид изящных искусств

- •Три инкройябля. 1803 г.

- •Сахарный парик и светящийся кролик: розыгрыши как джентльменская традиция

- •Д. Маклис. Портрет Теодора Хука

- •Д.Гиллрэй. Три чудака. 1791 г. Слева направо - Генри, граф Барримор (Hellgate), Ричард, граф Барримор (Newgate), Август Барримор (Cripplegate)

- •Розыгрыш «Бернер-стрит»

- •Постскриптум: российские розыгрыши

- •У.Теккерей. Портрет Сиднея Смита

- •VIII. ГЕНДЕРНЫЕ ИГРЫ

- •Денди и женщина: метафизика пола

- •Марлен Дитрих. 1932 г.

- •Джорджиана, герцогиня Девонширская: лидер моды

- •Джорджиана, герцогиня Девонширская. Гравюра по портрету Т.Гейнсборо

- •Дамы-денди: освоение стилевых приемов

- •Модная иллюстрация 1920-х годов. Андрогинный стиль

- •Зинаида Гиппиус

- •Денди и Мадемуазель

- •Жаклин Кеннеди

- •Жозефина Бейкер в мужском костюме

- •IX. ДЕНДИЗМ И СТРАТЕГИИ МОДЕРНА1

- •Дендистское зрение: оптические игры

- •Зоотроп. 1835 г.

- •Сломанный лук. Рисунок Браммелла

- •Д.Маклис. Портрет Бенджамина Дизраэли. На заднем плане - трость с моноклем. 1843 г.

- •Дама со зрительной трубкой С гравюры XIX века

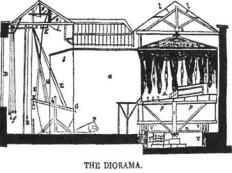

- •Лондонская диорама 1823 г

- •Фенакистископ 1830-е годы

- •Фигуры, символизирующие портновские мерки. Илл. из трактата Д.Уатт. Дружественные наставления портному. 1822 г.

- •Таблица размеров. Илл. из трактата Д.Уатт. Дружественные наставления портному. 1822

- •Стереоскоп. 1870-е гг.

- •Т.Рауландсон. Гравюра «Взгляд на газовое освещение на улице Пэлл-Мэлл»

- •Дендистские прогулки или О прелестях фланирования

- •О.Бердслей. Бальзак. 1900 г.

- •Шарль Бодлер. 1863 г.

- •П.Гаварни. Два денди Фигура слева - Жорж Санд, справа - А.де Мюссе. 1835 г

- •Фланер. Илл. из трактата Л.Харт. Физиология фланера. 1841 г.

- •Фланер. Иллюстрация из трактата Л.Харт. Физиология фланера. 1841 г.

- •Историческая ароматика: о парфюмерном дендизме

- •Рекламный плакат духов «Денди» компании д'Орсе. 1922 г.

- •X. ДЕНДИЗМ И ЛИТЕРАТУРА

- •Поэтика дендизма

- •Д.Маклис. Э.Д.Бульвер-Литтон курит трубку. 1830 г.

- •Рукопись Байрона: последняя строфа из поэмы «Странствие Чайльд Гарольда»

- •Б. Дизраэли. Конец 1820-х гг.

- •Бенджамин Дизраэли. 1828 г.

- •Искусство одеваться

- •Портрет Э.Д.Бульвера-Литтона

- •Портрет Ж.К.Гюисманса

- •XL ФРАНЦУЗСКИЕ ДЕНДИ

- •Мода на рандеву с литературой

- •О.Домье. Портрет Эжена Растиньяка

- •П.Гаварни. Бальзак в монашеском платье. 1840 г.

- •Был ли Бальзак денди?

- •Стендаль: дендизм в «Красном и черном»

- •Бодлер

- •Шарль Бодлер Фото Э.Каржа.1861 г.

- •П.Гаварни. Портрет А. де Мюссе

- •Барбе д'Оревильи

- •Барбе д'Оревильи

- •Карикатура на Барбе д' Оревильи в галстуке-бабочке. 1843 г.

- •Харизма графа д'Орсе

- •Юстас Тилли. Рисунок Р. Ирвина для журнала «Нью-Йоркер» 1925 г.

- •Д.Маклис. Граф д'Орсе. 1834 г. По мотивам этого рисунка художник Р.Ирвин в 1925 г. создал своего знаменитого персонажа Юстаса Тилли, который стал эмблемой журнала «Нью-Йоркер». См. обложку "Нью-Йоркера" 1925 г, на цветном вкладыше

- •Граф д'Орсе Рисунок Жана Конто. 1943 г.

- •Граф д'Орсе в своей мастерской. 1852 г.

- •Письмо графа д'Орсе Альберту Смиту (последняя страница)

- •Граф Робер де Монтескью: денди декаданса

- •Введение

- •Дендизм

- •Монтескью в образе Людовика XIV

- •Робер де Монтескью. 1900-е гг.

- •Япония

- •Структуры интерьера

- •Интерьер Павильона муз

- •Приемы

- •Монтескью и Гюисманс

- •Монтескью и Пруст

- •Сем (Жорж Гурса) Робер де Монтескью и Габриэль Ютурри

- •XII. ДЕНДИЗМ В АНГЛИИ: «КЭНТ» И «КЭМП»

- •Сатирические образы денди 1810-х годов

- •Дендистский герб

- •Д.Крукшенк. Пара щеголей. 1819 г.

- •Д.Крукшенк. Дендистский герб.1819 г.

- •Дневник денди

- •Р.Дайтон. Клуб Денди. 1818 г.

- •Антидендистские настроения в викторианскую эпоху

- •У.Теккерей. Иллюстрация к "Книге снобов"

- •У.Теккерей. Автошарж

- •Оскар Уайльд: денди-эстет

- •Оскар Уайльд. 1892 г.

- •Уайльд о моде: реформа и идеал

- •Ж. Дю Морье. Общество взаимного восхищения (Nincompoapiana). 1880 г. Сатира на эстетические костюмы

- •Гардероб Уайльда

- •Т.Наст. О.Уайльд в эстетском костюме во время американского турне. 1882 г.

- •Дендизм в романе «Портрет Дориана Грея»

- •Уайльдовский дендизм и кэмп

- •Дендизм после Оскара Уайльда

- •Резюме: периоды европейского дендизма XIX века

- •Габриэль д'Аннунцио. 1900 г.

- •XIII. ДЕНДИЗМ В РОССИИ

- •Русский петиметр: профессиональные риски

- •«Мод воспитанник примерный»

- •Ш.Козина. Портрет П.Я. Чаадаева

- •Парижский лев. Иллюстрация к новелле Оноре де Бальзака «Путешествие африканского льва в Париж»

- •Магистры элегантности Серебряного века

- •На рауте. Иллюстрация из журнала "Дэнди". 1910 г.

- •К.Б. Вайнштейн в 1916 г. Фото из семейного архива

- •А.Н.Бенуа. Портрет С.П.Дягилева. Набросок. 1907 г.

- •Дендизм после революции: довоенные годы

- •В.Качалов

- •«Чувень, клевая лаба, четыре сакса»: стиляги в послевоенной культуре

- •Джаз-рок-ансамбль физического факультета Бакинского университета. Эмиль Гасанов, Хикмет Хаджи-заде, Вагиф Алиев. 1976 г.

- •Молодой человек в костюме «зут». 1943 г.

- •XIV. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МОДЫ

- •Ритмы моды: метафорика времени

- •Три типа силуэта в дамских модах: платье с турнюрам, прямой силуэт, юбка-колокол 1760-1930 гг. По классификации А.Янг

- •Риторика моды: дресс-код, «look», стиль

- •Дендистские дресс-коды: «черный галстук», «белый галстук», «undress»

- •Современный фрак Иллюстрация к статье о мужской моде из журнала 1910 г.

- •Костюм для денди

- •Как выбрать хороший костюм?

- •XV. В ПОИСКАХ СОВРЕМЕННОГО ДЕНДИ

- •Мужчина моей мечты: этюды по истории тела

- •История мужской красоты XX века

- •Принц Уэльский в костюме для верховой езды. 1920 г.

- •Д.Фербенкс

- •Адольф Менжу

- •Фред Астер в фильме «Цилиндр». 1935 г.

- •Г.Т.Добровольский, летчик-космонавт СССР, командир экипажа первой в мире орбитальной станции Салют (Союз-11, 1971 г.). На снимке: Летчик Г.Т.Добровольский, на борту теплохода «Россия», 1952 год. Фото из семейного архива

- •Бобо

- •Косметика для настоящих мужчин

- •Мода на обнаженное мужское тело

- •Бодибилдеры (шоу Чиппендейл)

- •Бодибилдинг как техника мужской красоты

- •Образы животной силы.

- •Робот.

- •Виртуальная красота

- •Денди XXI века: от джентльмена до нового британца

- •Шесть типов денди

- •Знакомьтесь: дизайнер Марк Пауэлл

- •Костюм для куратора

- •Петли на рукаве костюма, сшитого на заказ, расположены ближе к краю рукава, а пуговицы соприкасаются между собой

- •Петли на рукаве обычного костюма расположены дальше от края рукава. Пуговицы не соприкасаются

- •Денди: исчезающий вид

- •Граф Бонн де Кастеллане 1923 г.

- •Американский писатель-денди Том Вулф

- •Возможен ли сейчас дендизм как образ жизни?

- •XV. В ПОИСКАХ СОВРЕМЕННОГО ДЕНДИ

- •Технологии дендизма

- •Бернар Буте де Монвель Джентльмен выбирает галстук Иллюстрация из Gazette du bon ton. 1912 г.

- •Дендистский стиль в наше время

- •Метросексуалы: новые денди?

- •Кадровые резервы дендизма: женщины, интеллектуалы, аристократы

- •Дамы-денди

- •Интеллектуальный дендизм

- •Аристократы на марше

- •Библиография

- •что почитать и что посмотреть в интернете

- •Источники на иностранных языках

- •Источники на русском языке

- •Критическая литература на иностранных языках

- •Критическая литература на русском языке

- •Справочная литература

- •Интернет-ресурсы:

- •Именной указатель

- •Актриса Веста Тилли (1864-1952), звезда английского мюзик-холла

- •Сем (Жорж Гурса). Робер де Монтескью. Эскизы

- •Цветные иллюстрации

- •Макарони: «Как вы меня находите?» 1772 г.

- •Л.-Л.Буальи. Точка согласия. 1797 г.

- •Французские моды эпохи консульства (1799-1804)

- •Мужская мода 1810-х годов. Иллюстрация из Journal des Luxus und der Moden

- •Д.Крукшенк, Р.Крукшенк. Том и Джерри на балу в Олмаксе Иллюстрация к книге Пирса Эгана «Жизнь в Лондоне». 1821 г.

- •«Январь»: денди на катке. Картинка из календаря. 1820 г.

- •Д.Крукшенк. Чудовищные моды 1822 года. Персонаж на переднем плане держит трость с моноклем

- •Д.Крукшенк. Туалет Денди. 1818 г.

- •Жилет Бальзака

- •Флакон Eau de cologne imperiale фирмы Герлен. 1853 г.

- •Трость Бальзака

- •Москва, ул. Малая Бронная, д.28/2, Тел.: +7 (095) 203 - 4026 Крокус Сити Молл (пересечение МКАД и Волоколамского шоссе) Тел.: +7 (095) 727 - 2515

- •Бернар Буте де Монвель. Махараджа Индора в западном костюме. 1929 г.

- •Р.Ирвин. Обложка журнала «Нью-Йоркер». 1925 г.

- •Денди XXI века: Джентльмен. Джеймс Пил, скульптор, в фамильном доме. Фото Н.Шафрана

- •Денди XXI века: знаменитость. Джо Koppe, сын Вивьенн Вествуд, дизайнер одежды, владелец марки «Agent provocateur». Фото H.Шафрана

- •Денди XXI века: Денди-неомодернист. Лен Фенвик, служащий радиокомпании, в своем офисе. Фото Н.Шафрана

- •Денди XXI вена: Terrace casual. Стив Сандерсон и Найджел Лоусон, владельцы магазина винтажной одежды. Фото Н.Шафрана

- •Денди XXI века: хокстонский денди. Джеймс Мэйн, парикмахер. Фото Н.Шафрана

- •Денди XXI века: новый британец. Байоде Одуволе, дизайнер мужской одежды. Фото Н.Шафрана

- •Модель из коллекции Марка Пауэлла, осень-зима 2003/2004 г.

- •Модель из коллекции Марка Пауэлла, осень-зима 2003/2004 г.

- •Модель из коллекции Марка Пауэлла, осень-зима 2003/2004 г.

- •Модель из коллекции Марка Пауэлла, осень-зима 2003/2004 г.

- •Метросексуал или денди? Журналист Робин Датт, автор статей о моде. Фото Н.Шафрана

Д.Маклис. Портрет Бенджамина Дизраэли. На заднем плане - трость с моноклем. 1843 г.

влена лупа, или увеличительное стекло, или из глаза вдруг выдвигается окуляр, нацеленный в определенную точку. Не случайно среди символических атрибутов денди так часто фигурируют лорнет и монокль - в пределе взгляд превращается в самое изощренное орудие дендистской власти, ее прозрачный жезл.

Особого разговора заслуживают дендистские оптические приборы. Денди культивировали прищуренный взгляд, близорукость считалась модным недостатком, и оттого монокль и лорнет были необходимыми аксессуарами. Пойти в оперу без хорошего бинокля было недопустимо, и в Париже был популярен оптик Шевалье, продававший театральные бинокли с 32-кратным увеличением. Лорнет использовали и в романтических целях, чтобы завязать отношения с дамой: «Допустим, Вы желаете засвидетельствовать даме свое восхищение ее прелестями... Когда Вы берете свой лорнет, дама понимает, что произвела на Вас благоприятное впечатление. Она обращает на Вас внимание. Тогда Вы делаете ей знак глазами, что придает Вам интригующий вид. Скажут, что благодаря лорнету Вы оценили каждую деталь и внимательно разглядели силуэт под одеждой»17.

Российские щеголи XIX столетия также подражали западным манерам: «Волокиты того времени ходили с завитыми волосами, в очках и еще с лорнетом, а также и с моноклем; жилет непременно был расстегнут, а грудь - в батистовых брыжжах»18.

Рассматривать публику сквозь лорнет или монокль было излюбленной привычкой каждого уважающего себя денди. Леди Морган описывает поведение в салоне английского денди: «Я была в гостях у княгини Волконской, когда один из этих новомодных щеголей, недавно появившихся в Париже, возник в дверях, гордо выступая в своем наряде и высокомерно оглядывая публику в монокль. Меня представили ему, он приблизился и, зевнув, пробормотал какую-ту дежурную фразу, ответа на которую он, впрочем, не стал дожидаться, повернув сразу к более интересовавшему его лицу»19. Наглость бесцеремонного взгляда, вооруженного моноклем, здесь сочетается с пренебрежительными манерами - в очередной раз приходится фиксировать, как роль вежливого

290

Дама со зрительной трубкой С гравюры XIX века

гостя трещит по швам, стоит только на сцене появиться денди.

Подобные приемы брали на вооружение и российские модники или, вернее, модницы: пристрастием к моноклям отличалась Зинаида Гиппиус, причем она использовала их именно по-дендистски, как лидер моды. Ирина Одоевцева вспоминает о первом знакомстве с прославленной поэтессой: «Я смотрю на Зинаиду Николаевну. Она все еще время от времени наводит на меня стекла своей лорнетки. Я знаю, что она очень близорука, но меня все же удивляет это бесцеремонное разглядывание. Удивляет и смущает, но не обижает. Обижаться было бы неуместно. Обижаться не полагается» 20 .

Позднее, когда Одоевцева ближе знакомится с поэтессой, она понимает уникальность лорнетки Гиппиус: «У ее лорнетки не два, как полагается, а только одно стекло... это не лорнетка, а единственный в своем роде предмет - монокль на ручке, должно быть, сделанный по особому заказу. В те далекие годы монокли были еще в ходу - их носили изящные

старики и снобистские молодые люди. Но, конечно, не дамы. Дама в монокле или с моноклем была совершенно немыслима. Но, как почти всегда, действительность оказалась более фантастичной, чем фантазия. Зинаида Николаевна носила монокль. Правда, она носила его исключительно на улице, вставляя его в левый глаз перед зеркалом, в прихожей, перед тем, как надеть перчатки»21.

Среди оптических приборов первых десятилетий XIX века стоит специально отметить особую игрушку, популярную среди денди, - монокль, вмонтированный в рукоятку трости. Усовершенствованная таким образом трость применялась на прогулках и, безусловно, воспринималась как особый шик, «gadget», редкостная и престижная техническая игрушка. М.И.Пыляев, рассказывая о визите в Лондон казака Зеленухина, упоминает, что принц-регент подарил ему среди прочих вещей «трость с выдвигающейся зрительной трубкой»22.

Трость с моноклем - метафора властного дендистского зрения, это трость-указка и «наглядный» фаллический символ. Она изображена на некоторых рисунках XIX века: прогуливающиеся модники задирают трости и прилежно смотрят в монокли, что производит весьма забавное впечатление. Очевидно, современникам тоже бросалась в глаза комичность такой жестикуляции. Не зря же в мемуарах капитана Джессе фигурирует некий «немецкий князь, который носил трость с моноклем на рукоятке. Он постоянно держал ее на уровне носа, что

291

придавало ему чрезвычайно комичный вид»23. Однако осмелимся предположить, что самому князю эта трость была насущно необходима: так одни женщины не могут выйти из дома без макияжа, другие - не надев любимые украшения. Аксессуары как бы срастаются с телом, образуя его символическое продолжение, в котором акцентированы наиболее важные зоны или органы (в данном случае - глаз).

Визуальные игры были существенно связаны с дендистской модой. Мы уже говорили, что Браммелл первый изобрел чрезвычайно современный по духу принцип «заметной незаметности» (conspicuous inconspicuousness) в одежде. Это означало, что костюм должен быть элегантным, но не привлекать к себе внимания.

«Незаметная» одежда во многом обеспечивала денди позицию власти: невидимый наблюдатель, следящий за поведением легкомысленно выставивших себя напоказ. Но, с другой стороны, этот принцип базировался на новой буржуазной идеологии изначального равенства стартовых возможностей: скромный костюм был направлен против аристократической тактики демонстрировать знатность и богатство через роскошную одежду.

Однажды, когда один приятель похвалил костюм Браммелла, тот ответил: «Раз Вы обратили на меня внимание, значит, я не столь уж элегантен», - очевидно, денди был не слишком высокого мнения о вкусе этого знакомого. Принцип «заметной незаметности», таким образом, подразумевал избирательную видимость - не для всех и не во всем, риторические фигуры намеренной слепоты и частичной «включенности» зрения.

Это симптом очень важных культурных перемен: дендистские визуальные приемы характерны для формирующегося как раз в этот период общества модерна. Как замечает автор книги по истории оптической техники Джонатан Крэри, «между 1810 и 1840 годами... происходит полная переоценка визуального опыта: зрение приобретает беспрецедентную мобильность и способность к обменным отношениям (exchangeability), более не связанные с каким-либо реальным основанием или референтом»24.

Символом классической модели зрения, господствовавшей на протяжении XVII-XVIII веков, для Крэри является камера-обскура. Этот оптический прибор четко позиционировал наблюдателя извне и позволял геометрически выстроить ландшафт25. Главный признак наступающих перемен - зрение осознается как физиологическое, телесное, зависимое от культурных установок наблюдателя и акцентирующее субъективность: «В 1820-1830-е годы наблюдатель перемещается, он выходит за установленные границы внутреннего и внешнего в camera obscura на неразмеченную территорию, где различие между внутренними ощущениями и внешними знаками утрачено. Именно в этот период впервые происходит "освобождение" (liberation) зрения в XIX веке. Одновременно возникает множество способов перекодировать активность взгляда, организовать ее, сделать более интенсивной

292

и менее рассеянной. Так императивы капиталистической модернизации, разрушая поле классического зрения, создавали особую технику для того, чтобы повысить зрительное внимание, рационализировать ощущения и управлять восприятием»26.

В качестве примеров такой особой модернистской оптической техники27 у Крэри выступают широко распространенные в XIX веке зрительные игрушки - калейдоскопы, стереоскопы, волшебные фонари и фантаскопы.

Каждый из этих приборов имел свою историю и легенду. Так, фантаскоп был изобретен бельгийцем Этьеном Гаспаром Робертсоном (1763-1837). Невозможно не процитировать здесь одну старинную книгу: «Известный физик и воздухоплаватель Робертсон ... давал представления появления духов, приводившие в изумление весь мир. Долгое время никто не мог доискаться, какие средства употреблялись при этом, и прошел целый ряд лет, прежде чем тайна открылась, к сожалению, не путем догадки, но благодаря предательству. Это было не что иное, как волшебный фонарь с некоторыми механическими и театральными прибавлениями, названный Робертсоном "фантаскопом"»28. Робертсон триумфально гастролировал по всей Европе с уникальным шоу: он проецировал изображения духов на невидимый для зрителей экран из прозрачной кисеи, причем сам фантаскоп был установлен в отдельном помещении и снабжен особыми линзами «кошачий глаз», которые позволяли менять яркость изображения. Размер картинки модулировался за счет передвижений волшебного фонаря: когда проектор откатывали назад, изображение увеличивалось - это был прообраз функции «zoom» в современной фототехнике. Иногда вместо кисейного экрана использовалась дымовая завеса - тогда эффект мистической достоверности был максимальным. «Подходящая музыка, искусственный гром, буря или дождь служат для усиления впечатления. Чтобы устранить всякий шум и не мешать иллюзии, аппарат бесшумно перекатывается с одного места на другое на колесах, покрытых сукном»29. Публика валом валила на сеансы Робертсона, во время представления из зала доносились вопли ужаса. Долгое время никто не мог догадаться, каким образом достигались фантасмагорические чудеса, но в итоге Робертсона предал его ученик, разгласивший тайну хитроумного устройства.

Оптические игрушки были популярным салонным развлечением как в Европе, так и в России. Теофиль Готье, запечатлевший аристократический быт Петербурга в 1858 году, вспоминал: «После обеда гости расходятся по гостиным... Крутящиеся стереоскопы предлагают свое развлечение - посмотреть на движущиеся картины... Все это служит поддержкой смущенным или вообще стеснительным по натуре людям»30. А когда Готье попадает на роскошный императорский бал в Зимнем дворце, ему в голову опять приходят метафоры, связанные с оптическими игрушками: « Калейдоскоп с его бесконечно движущимися сыпучими частичками, хроматоскоп с его расширениями и сужени-

293

Лондонская диорама 1823 г

ями, где кусок простого холста на вращающемся валике становится цветком, затем меняет свои лепестки на зубцы короны и в конце концов солнцем кружится вокруг бриллиантового центра, переходя от рубина к изумруду, от топаза к аметисту, - только эти два аппарата и могут, увеличенные в миллионы раз, дать представление об этом зале в драгоценных камнях и цветах, в бесконечном движении, меняющем свои сверкающие арабески»31. Эти развернутые метафоры были понятны современникам Готье - и французским, и русским читателям: сама сфера зрения была настолько символически насыщена, что служила естественным источником для бесконечных сравнений и наблюдений. Придворный бал уподобляется оптическим игрушкам, которые, будучи, по идее, всего лишь средством, позволяющим детально рассмотреть зрелище, тем не менее уверенно становятся самоценной моделью восприятия32.

Из наиболее масштабных зрелищ эпохи следует назвать панорамы, которые устанавливались во всех крупнейших городах. В Париже были знамениты панорамы Прево, в Нью-Йорке - Джона Вандерлина. В многофигурных композициях благодаря правильному использованию законов перспективы достигалась полная иллюзия реальности: зритель оказывался в центре кругового пейзажа. А в 1822 году в Париже была установлена диорама Ш.-М.Бутона и Л .М.Ж. Дагерра - будущего изобретателя фотографии, имевшая невероятный успех у современников благодаря транспарантной живописи и постепенно меняющемуся освещению. Так в разных жанрах - от камерных развлечений до публичных шоу - конструировалось новое идеальное пространство, в котором зритель имел возможность испытать пределы «очевидности» воспринимаемого. Новый субъект, концептуально заявленный еще Кантом и Фихте, осторожно пробовал себя, играя - развлекаясь оптическими игрушками.

Наиболее полно риски и преимущества новой зрительской субъективности были отрефлектированы в культуре романтизма. Волшебный мир фантасмагорий, двойников, бесконечных метаморфоз и видений был отыгран романтическими авторами по максимуму - достаточно вспомнить литературные тексты Гофмана33, Колриджа, Жерара де Нерваля. Явленное зрелище перестало быть свидетельством

294

достоверности - наоборот, оно приглашало к размышлениям о собственной сконструированности. Не случайно оптические мотивы в романтических текстах служат нарративным механизмом, переключая точки зрения в повествовании или демонстрируя неисчерпаемые возможности субъективности героя.

Визуальная натренированность в оптических играх исподволь подготавливала важные перемены в восприятии мира и на повседневном уровне: санкционировалось право смотрящего на иллюзию. Отношение к зрительной информации как будто заранее подразумевало некоторую долю иллюзорности картинки или, во всяком случае, готовность к новым неожиданным ракурсам. «Освобожденное» зрение быстро пресыщалось статичными и понятными видами, для полноты восприятия требовалась игра, предчувствие новых ощущений и желаний.

В сфере одежды такая игра потенциальных желаний и сопутствующая ей перенастройка глаза знакомы каждому на повседневном уровне: модная деталь приковывает к себе взгляд, а остальная, более консервативная часть костюма как бы временно исчезает из виду, воспринимается периферийным зрением. Вышедший из моды наряд начинает «резать» взгляд, а новое платье, отвечающее духу времени, напротив, манит взоры и кажется невероятно привлекательным, даже если вчера такой фасон поражал своей непривычностью.

Подобный настрой естественно удовлетворяется в современной моде за счет сезонной смены коллекций, не говоря уже о более глубоких фундаментальных сдвигах, случающихся раз в несколько лет, когда кардинально меняется силуэт: к примеру, плечи становятся более массивными или, наоборот, узкими, прилегающими.

Новая мода всегда провоцирует смену имиджа: увидев необычный фасон в магазине, покупатель бессознательно совершает мгновенную мысленную примерку, пытаясь представить себя в этой вещи хотя бы по принципу «мое/не мое». Если есть малейшая зацепка, воображение сразу подсказывает другие детали нового имиджа - включается машина желаний, человек видит себя Другим. И этот другой образ тоже потенциально видит себя Другим. В «Рождении трагедии из духа музыки » Ницше писал о таких удовольствиях: «Охваченный этими чарами, дионисический мечтатель видит себя сатиром и затем, как сатир, видит бога, т.е. в своем превращении зрит новое видение вне себя, как аполлоническое восполнение своего состояния»34.

Модернистская парадигма, поощряя моду (тавтология здесь отнюдь не случайна!), вносит в одежду вектор времени и тем самым нарушает стабильность личной идентификации.