- •Т. М. Марютина о.Ю. Ермолаев

- •Раздел I. Предмет, задачи и методы психофизиологии Глава 1. Предмет и задачи психофизиологии

- •1.1. Определение психофизиологии

- •1.2. Проблема соотношения мозга и психики

- •1.3. Современные представления о соотношении психического и физиологического

- •1.4. Системные основы психофизиологии

- •1.4.1. Функциональная система как физиологическая основа поведения

- •1.4.2. Системный подход к проблеме индивидуальности

- •1.4.3. Информационная парадигма

- •1.4.4. Межнейронное взаимодействие и нейронные сети

- •1.4.5. Системный подход к решению психофизиологической проблемы

- •Глава 2. Методы психофизиологии

- •2.1. Методы изучения работы головного мозга

- •2.1.1. Электроэнцефалография

- •2.1.2. Вызванные потенциалы головного мозга

- •2.1.3. Топографическое картирование электрической активности мозга

- •2.1.4. Компьютерная томография

- •2.1.5. Нейронная активность

- •2.1.6. Методы воздействия на мозг

- •2.2. Электрическая активность кожи

- •2.3. Показатели работы сердечно-сосудистой системы

- •2.4. Показатели активности мышечной системы

- •2.5. Показатели активности дыхательной системы (пневмография)

- •2.6. Реакции глаз

- •2.7. Детектор лжи

- •2.8. Выбор методик и показателей

- •Заключение

- •Рекомендуемая литература

- •РазделIi. Психофизиология функциональных состояний и эмоций Глава. 3. Психофизиология функциональных состояний

- •3.1. Проблемы определения функциональных состояний

- •3.1.1. Разные подходы к определению фс

- •3.1.2. Нейрофизиологические механизмы регуляции бодрствования

- •Основные различия в эффектах активации ствола мозга и таламуса

- •3.1.3. Методы диагностики функциональных состояний

- •Эффекты действия симпатической и парасимпатической систем

- •3.2. Психофизиология сна

- •3.2.1. Физиологические особенности сна

- •3.2.2. Теории сна

- •3.3. Психофизиология стресса

- •3.3.1. Условия возникновения стресса

- •3.3.2. Общий адаптационный синдром

- •3.4. Боль и ее физиологические механизмы

- •3.5. Обратная связь в регуляции функциональных состояний

- •3.5.1. Виды искусственной обратной связи в психофизиологии

- •3.5.2. Значение обратной связи в организации поведения

- •Глава 4. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы

- •4.1. Психофизиология потребностей

- •4.1.1. Определение и классификация потребностей

- •4.1.2. Психофизиологические механизмы возникновения потребностей

- •4.2. Мотивация как фактор организации поведения

- •4.3. Психофизиология эмоций

- •4.3.1. Морфофункциональный субстрат эмоций

- •4.3.2. Теории эмоций

- •4.3.3. Методы изучения и диагностики эмоций

- •Рекомендуемая литература

- •РазделIii. Психофизиология познавательной сферы Глава 5. Психофизиология восприятия

- •5.1. Кодирование информации в нервной системе

- •5.2. Нейронные модели восприятия

- •5.3. Электроэнцефалографические исследования восприятия

- •5.4. Топографические аспекты восприятия

- •Различия между полушариями при зрительном восприятии (л.ИЛеушина и др., 1982)

- •Глава 6. Психофизиология внимания

- •6.1. Ориентировочная реакция

- •6.2. Нейрофизиологические механизмы внимания

- •6.3. Методы изучения и диагностики внимания

- •Глава 7. Психофизиология памяти

- •7.1. Классификация видов памяти

- •7.1.1. Элементарные виды памяти и научения

- •7.1.2. Специфические виды памяти

- •7.1.3. Временная организация памяти

- •7.1.4. Механизмы запечатления

- •7.2. Физиологические теории памяти

- •7.3. Биохимические исследования памяти

- •Глава 8. Психофизиология речевых процессов

- •8.1. Неречевые формы коммуникации

- •8.2. Речь как система сигналов

- •8.3. Периферические системы обеспечения речи

- •8.4. Мозговые центры речи

- •8.5. Речь и межполушарная асимметрия

- •8.6. Развитие речи и специализация полушарий в онтогенезе

- •8.7. Электрофизиологические корреляты речевых процессов

- •Глава 9. Психофизиология мыслительной деятельности

- •9.1. Электрофизиологические корреляты мышления

- •9.1.1. Нейронные корреляты мышления

- •9.1.2. Электроэнцефалографические корреляты мышления

- •9.2. Психофизиологические аспекты принятия решения

- •9.3. Психофизиологический подход к интеллекту

- •Глава 10. Сознание как психофизиологический феномен

- •10.1. Психофизиологический подход к определению сознания

- •10.2. Физиологические условия осознания раздражителей

- •10.3. Мозговые центры и сознание

- •10.4. Измененные состояния сознания

- •10.5. Информационный подход к проблеме сознания

- •Глава 11. Психофизиология двигательной активности

- •11.1. Строение двигательной системы

- •11.2. Классификация движений

- •11.3. Функциональная организация произвольного движения

- •11.4. Электрофизиологические корреляты организации движения

- •11.5. Комплекс потенциалов мозга, связанных с движениями

- •11.6. Нейронная активность

- •Рекомендуемая литература

- •РазделIy. Возрастная психофизиология Глава 12. Основные понятия, представления и проблемы

- •12.1. Общее понятие о созревании

- •12.1.1. Критерии созревания

- •12.1.2. Возрастная норма

- •12.1.3. Проблема периодизации развития

- •12.1.4. Преемственность процессов созревания

- •12.2. Пластичность и сензитивность цнс в онтогенезе

- •12.2.1. Эффекты обогащения и обеднения среды

- •12.2.2. Критические и сензитивные периоды развития

- •Глава13. Основные методы и направления исследований

- •13.1. Оценка эффектов возраста

- •13.2. Электрофизиологические методы исследования динамики психического развития

- •13.2.1. Изменения электроэнцефалограммы в онтогенезе

- •13.2.2. Возрастные изменения вызванных потенциалов

- •13.3. Реакции глаз как метод изучения познавательной активности в раннем онтогенезе

- •13.4. Основные типы эмпирических исследований в возрастной психофизиологии

- •Глава 14. Созревание головного мозга и психическое развитие

- •14.1. Созревание нервной системы в эмбриогензе

- •14.2. Созревание основных блоков головного мозга в постнаталыюм онтогенезе

- •14.2.1.Эволюционный подход к анализу созревания головного мозга

- •14.2.2. Кортиколизация функций в онтогенезе

- •14.2.3. Латерализация функций в онтогенезе

- •14.3. Созревание мозга как условие психического развития

- •Глава 15. Старение организма и психическая инволюция

- •15.1. Биологический возраст и старение

- •15.2. Изменение организма при старении

- •15.3. Теории старения

- •15.4. Витаукт

- •Рекомендуемая литература

- •Цитированная литература

- •Содержание

13.3. Реакции глаз как метод изучения познавательной активности в раннем онтогенезе

Проблема перцептивных возможностей детей раннего возраста: новорожденных и младенцев, начиная с 50 – 60-х годов стала предметом интенсивных исследований. Цель этих исследований состоит в установлении закономерностей и принципов переработки визуальной информации, а основным источником данных служат реакции глаз, сопровождающие изменения стимульных ситуаций. Изучение познавательной активности детей в таком возрасте стало возможным, благодаря инновационным методам. Один из них – метод зрительного предпочтения, который заключается в анализе длительности зрительных фиксаций младенцев, избирательно реагирующих на одновременное появление двух объектов. Зрительное предпочтение дает возможность объективировать и количественно изучать ориентировочно-исследовательскую активность младенцев.

Для изучения младенцев используют также практически все психофизиологические методы: ЭЭГ и ЭОГ, оценивают частоту дыхания, частоту сердечного ритма, частоту сосательных движений и др.

Электроокулография (ЭОГ) (см. главу 2.6), применяющаяся для оценки динамики движений глаз, имеет особое значение в исследованиях глазодвигательной активности новорожденных и младенцев. Регистрируя ЭОГ у детей в самом раннем младенчестве, можно установить, как и когда формирование прослеживающих движений глаз у ребенка достигает взрослого типа. Е.А.Сергиенко (1992), используя ЭОГ, показала, что, только начиная с 16-недельного возраста, младенец оказывается способен к плавному, «точному», «взрослому» типу прослеживания.

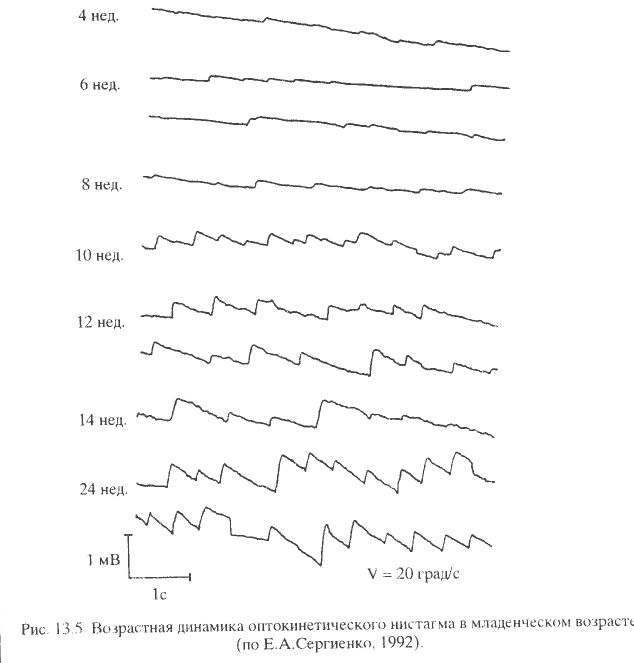

Еще один важный и информативный феномен глазодвигательной активности изучают с помощью ЭОГ – это оптокинетический нистагм, непроизвольная реакция глаз в ответ на периодически движущиеся стимулы в поле зрения наблюдателя. Наличие нистагменных реакций отмечается уже у новорожденных, таким образом, можно практически с момента рождения проследить, как развивается эта реакция, отражающая базисный уровень восприятия движения.

На рисунке 13.5 показано, как постепенно развивается оптокинетический нистагм у младенцев в интервале от 4-х до 24-х недель, (на рисунке видно, как увеличивается амплитуда быстрых фаз сак-кадических движений глаз. Изучая развитие нистагма в младенчестве, Е.А.Сергиенко (1992) выделила две стадии его развития: «несмотрящий», периферический в возрасте 4 – 6 недель и «смотрящий», центральный нистагм в 8 – 24 недели. Первый отражает такой уровень созревания зрительной системы, при котором она способна к самой общей приблизительной обработке визуальной информации. Второй этап, или форма развития нистагма, свидетельствует о том, что зрительная система уже способна обеспечить детальную обработку информации.

Более того, показано, что регистрация оптокинетического нистагма в разных стимульных ситуациях оказывается высоко информативным методом изучения перцептивных приоритетов ребенка и развития его познавательной активности в целом. Следует также указать, что в клинических целях оптокинетический нистагм у младенцев используют для оценки остроты зрения.

13.4. Основные типы эмпирических исследований в возрастной психофизиологии

Большинство эмпирических исследований, которые выполняются в русле возрастной психофизиологии, можно разделить на два типа: ориентированные на выявление нормативных закономерностей и дифференциально-диагностические.

Нормативно-ориентированные исследования ставят своей целью выявление общих закономерностей созревания и возрастных особенностей функционирования физиологических условий и предпосылок психического развития. Такие исследования на протяжении более чем тридцати лет проводились Д.А.Фарбер и ее сотрудниками (см. Структурно-функциональная организация развивающегося мозга., 1990), Можно сказать, что в трудах этих исследователей были заложены основы возрастной когнитивной психофизиологии в нашей стране.

В исследованиях такого рода, как правило, имеет место экспериментальное моделирование психических процессов, состояний и деятельности (например, мыслительной), сопровождающееся регистрацией электрофизиологических показателей (ЭЭГ и ВП и других). Изменения параметров электрофизиологических реакций в ходе психической деятельности сравниваются у испытуемых разных возрастных групп, и на этой основе делается заключение о том, как преобразуются мозговые механизмы переработки информации в ходе онтогенеза.

Эффективность этих исследований определяется двумя факторами: качеством экспериментальной модели (внимания, восприятия, мышления) и набором физиологических показателей. Чем более содержательна и репрезентативна по отношению к моделируемой психической реальности экспериментальная модель/ситуация, воспроизводящая тот или иной психический процесс, и разнообразнее и тоньше физиологические показатели, тем больше оснований выявить специфические особенности обеспечения познавательной деятельности ребенка и оценить их динамику в ходе онтогенеза.

Дифференциально-диагностический подход. В этих исследованиях психологический и физиологический аспекты сосуществуют или выполняются независимо друг от друга, но на каком-то этапе (это может быть промежуточное тестирование или окончание эксперимента) проводится комплексное обследование, позволяющее обобщить результаты с учетом данных психологического и физиологического рядов. В качестве примера можно привести исследование биоэлектрической активности мозга у детей, которые учатся в обычных условиях и детей, которые учатся по специальной стимулирующей психическое развитие программе. Периодическое исследование психофизиологических функций у тех и других позволяет судить о том, как сказывается дополнительное обучение на биологическом созревании.

Комплектовать группы для изучения можно по разным признакам как психологическим, так и физиологическим. В качестве физиологических критериев может быть использован темп созревания, в этом случае сравниваются психологические и физиологические особенности ретардантов и акселератов. По той же схеме можно проводить обследование детей, различающихся по психологическим или социально-психологическим особенностям. Установлено, например, что дети из семей с низким социально-экономическим статусом имеют большую величину абсолютной мощности и больший процент дельта- и меньший альфа-ритма, чем дети с высоким социально-экономическим статусом, и это интерпретируется как свидетельство их отставания в развитии.

В том же русле выполняются исследования, в которых излучаются психофизиологические особенности особых групп детей. Так в 80 – 90-е годы было проведено немало исследований, посвященных изучению особенностей биоэлектрической активности мозга (ЭЭГ, ВП и ССП) у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, неспособностью к обучению, дизлексией и т.д (например, Courch-esne, 1990). Показатели ЭЭГ и/или ответы мозга у таких детей сравниваются с ответами их нормальных ровесников (контрольная группа), и по результатам сравнения делается заключение о том, как изменяется деятельность мозга или какое именно звено в процессе переработки информации страдает при том или ином варианте расстройства.

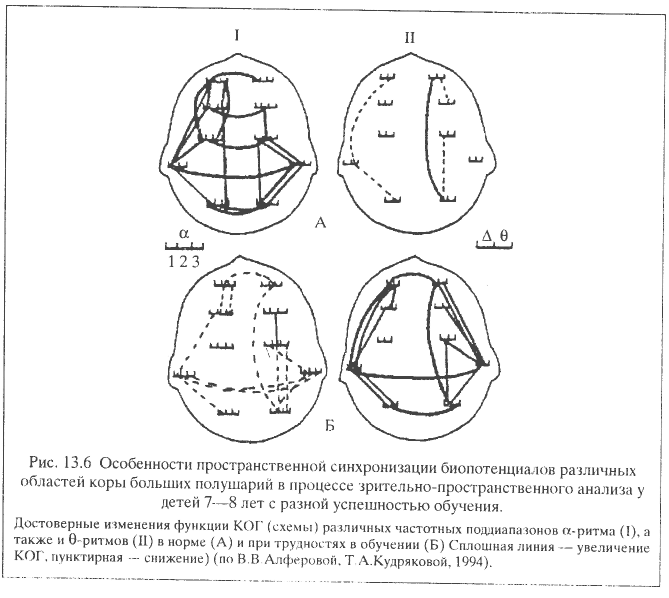

В качестве примера приведем исследование В.В.Алферовой и Т.А.Кудряковой (1994), посвященное изучению пространственной организации биоэлектрической активности мозга детей с трудностями в обучении.

На рисунке 13.6 представлены в схематическом виде изменения функции когерентности, характеризующие степень связи между 10 зонами коры при выполнении задания (зрительно-пространственный анализ). Обращает на себя внимание тот факт, что у детей с трудностями в обучении при выполнении задания возрастает уровень когерентности в тета-диапазоне, а у нормальных детей увеличение когерентности наблюдается в альфа-диапазоне.

В заключении отметим, что успешность всех исследований дифференциально-диагностического плана зависит от двух условий: точности и строгости комплектования экспериментальной и контрольной групп детей, а также качества и разнообразия средств их изучения (в том числе, и экспериментальных моделей изучаемого психического процесса). Чем меньше вариативность детей по всем характеристикам, кроме анализируемой, разнообразнее используемые показатели и модели ситуации или процесса, тем более содержательной будет интерпретация результатов.