- •Т. М. Марютина о.Ю. Ермолаев

- •Раздел I. Предмет, задачи и методы психофизиологии Глава 1. Предмет и задачи психофизиологии

- •1.1. Определение психофизиологии

- •1.2. Проблема соотношения мозга и психики

- •1.3. Современные представления о соотношении психического и физиологического

- •1.4. Системные основы психофизиологии

- •1.4.1. Функциональная система как физиологическая основа поведения

- •1.4.2. Системный подход к проблеме индивидуальности

- •1.4.3. Информационная парадигма

- •1.4.4. Межнейронное взаимодействие и нейронные сети

- •1.4.5. Системный подход к решению психофизиологической проблемы

- •Глава 2. Методы психофизиологии

- •2.1. Методы изучения работы головного мозга

- •2.1.1. Электроэнцефалография

- •2.1.2. Вызванные потенциалы головного мозга

- •2.1.3. Топографическое картирование электрической активности мозга

- •2.1.4. Компьютерная томография

- •2.1.5. Нейронная активность

- •2.1.6. Методы воздействия на мозг

- •2.2. Электрическая активность кожи

- •2.3. Показатели работы сердечно-сосудистой системы

- •2.4. Показатели активности мышечной системы

- •2.5. Показатели активности дыхательной системы (пневмография)

- •2.6. Реакции глаз

- •2.7. Детектор лжи

- •2.8. Выбор методик и показателей

- •Заключение

- •Рекомендуемая литература

- •РазделIi. Психофизиология функциональных состояний и эмоций Глава. 3. Психофизиология функциональных состояний

- •3.1. Проблемы определения функциональных состояний

- •3.1.1. Разные подходы к определению фс

- •3.1.2. Нейрофизиологические механизмы регуляции бодрствования

- •Основные различия в эффектах активации ствола мозга и таламуса

- •3.1.3. Методы диагностики функциональных состояний

- •Эффекты действия симпатической и парасимпатической систем

- •3.2. Психофизиология сна

- •3.2.1. Физиологические особенности сна

- •3.2.2. Теории сна

- •3.3. Психофизиология стресса

- •3.3.1. Условия возникновения стресса

- •3.3.2. Общий адаптационный синдром

- •3.4. Боль и ее физиологические механизмы

- •3.5. Обратная связь в регуляции функциональных состояний

- •3.5.1. Виды искусственной обратной связи в психофизиологии

- •3.5.2. Значение обратной связи в организации поведения

- •Глава 4. Психофизиология эмоционально-потребностной сферы

- •4.1. Психофизиология потребностей

- •4.1.1. Определение и классификация потребностей

- •4.1.2. Психофизиологические механизмы возникновения потребностей

- •4.2. Мотивация как фактор организации поведения

- •4.3. Психофизиология эмоций

- •4.3.1. Морфофункциональный субстрат эмоций

- •4.3.2. Теории эмоций

- •4.3.3. Методы изучения и диагностики эмоций

- •Рекомендуемая литература

- •РазделIii. Психофизиология познавательной сферы Глава 5. Психофизиология восприятия

- •5.1. Кодирование информации в нервной системе

- •5.2. Нейронные модели восприятия

- •5.3. Электроэнцефалографические исследования восприятия

- •5.4. Топографические аспекты восприятия

- •Различия между полушариями при зрительном восприятии (л.ИЛеушина и др., 1982)

- •Глава 6. Психофизиология внимания

- •6.1. Ориентировочная реакция

- •6.2. Нейрофизиологические механизмы внимания

- •6.3. Методы изучения и диагностики внимания

- •Глава 7. Психофизиология памяти

- •7.1. Классификация видов памяти

- •7.1.1. Элементарные виды памяти и научения

- •7.1.2. Специфические виды памяти

- •7.1.3. Временная организация памяти

- •7.1.4. Механизмы запечатления

- •7.2. Физиологические теории памяти

- •7.3. Биохимические исследования памяти

- •Глава 8. Психофизиология речевых процессов

- •8.1. Неречевые формы коммуникации

- •8.2. Речь как система сигналов

- •8.3. Периферические системы обеспечения речи

- •8.4. Мозговые центры речи

- •8.5. Речь и межполушарная асимметрия

- •8.6. Развитие речи и специализация полушарий в онтогенезе

- •8.7. Электрофизиологические корреляты речевых процессов

- •Глава 9. Психофизиология мыслительной деятельности

- •9.1. Электрофизиологические корреляты мышления

- •9.1.1. Нейронные корреляты мышления

- •9.1.2. Электроэнцефалографические корреляты мышления

- •9.2. Психофизиологические аспекты принятия решения

- •9.3. Психофизиологический подход к интеллекту

- •Глава 10. Сознание как психофизиологический феномен

- •10.1. Психофизиологический подход к определению сознания

- •10.2. Физиологические условия осознания раздражителей

- •10.3. Мозговые центры и сознание

- •10.4. Измененные состояния сознания

- •10.5. Информационный подход к проблеме сознания

- •Глава 11. Психофизиология двигательной активности

- •11.1. Строение двигательной системы

- •11.2. Классификация движений

- •11.3. Функциональная организация произвольного движения

- •11.4. Электрофизиологические корреляты организации движения

- •11.5. Комплекс потенциалов мозга, связанных с движениями

- •11.6. Нейронная активность

- •Рекомендуемая литература

- •РазделIy. Возрастная психофизиология Глава 12. Основные понятия, представления и проблемы

- •12.1. Общее понятие о созревании

- •12.1.1. Критерии созревания

- •12.1.2. Возрастная норма

- •12.1.3. Проблема периодизации развития

- •12.1.4. Преемственность процессов созревания

- •12.2. Пластичность и сензитивность цнс в онтогенезе

- •12.2.1. Эффекты обогащения и обеднения среды

- •12.2.2. Критические и сензитивные периоды развития

- •Глава13. Основные методы и направления исследований

- •13.1. Оценка эффектов возраста

- •13.2. Электрофизиологические методы исследования динамики психического развития

- •13.2.1. Изменения электроэнцефалограммы в онтогенезе

- •13.2.2. Возрастные изменения вызванных потенциалов

- •13.3. Реакции глаз как метод изучения познавательной активности в раннем онтогенезе

- •13.4. Основные типы эмпирических исследований в возрастной психофизиологии

- •Глава 14. Созревание головного мозга и психическое развитие

- •14.1. Созревание нервной системы в эмбриогензе

- •14.2. Созревание основных блоков головного мозга в постнаталыюм онтогенезе

- •14.2.1.Эволюционный подход к анализу созревания головного мозга

- •14.2.2. Кортиколизация функций в онтогенезе

- •14.2.3. Латерализация функций в онтогенезе

- •14.3. Созревание мозга как условие психического развития

- •Глава 15. Старение организма и психическая инволюция

- •15.1. Биологический возраст и старение

- •15.2. Изменение организма при старении

- •15.3. Теории старения

- •15.4. Витаукт

- •Рекомендуемая литература

- •Цитированная литература

- •Содержание

6.3. Методы изучения и диагностики внимания

Внимание имеет длительную историю изучения в психологии и психофизиологии.

Традиционные методы изучения внимания в психофизиологии.

Систематическое изучение внимания было начато еще в школе В. Вундта в русле физиологической психологии. В соответствии с традициями этой науки для изучения внимания использовались объективные психофизиологические методы. К ним прежде всего относятся: методы регистрации КГР, показателей сердечно-сосудистой системы, (главным образом, ЧСС – частого сердечных сокращений), а также электромиограммы. Позднее было установлено, что дополнительные возможности в этой области представляет собой регистрация паттерна активности электромиограммы (ЭМГ), получаемого при одновременной регистрации разных групп мышц, например, паттерна лицевой мускулатуры при эмоциональном напряжении.

Однако, как пишет Р. Нааттанен (1998), эти методы мало подходят для изучения собственно феномена внимания, они не могут служить прямой мерой информационных процессов, связанных с вниманием, поскольку слишком инертны и не позволяют шаг за шагом проследить последовательность информационных процессов, составляющих сущность внимания. Наиболее точно они отражают активационные и эмоциональные сдвиги в организме, т.е. суммарную реакцию физиологических событий, связанных с отдельными стадиями обработки информации. По этой причине они являются существенным дополнением к тем методам, которые позволяют более точно измерять специфику информационных процессов внимания.

Электроэнцефалографические корреляты внимания. Хорошо известно, что при предъявлении стимула в энцефалограмме наблюдается подавление (блокада) альфа-ритма, и на смену ему приходит реакция активации. Однако этим не исчерпываются изменения электрической активности мозга в ситуации внимания.

Исследование суммарной электрической активности при мобилизации интеллектуального внимания выявило закономерные изменения в характере совместной деятельности разных зон коры. При оценке степени дистантной синхронизации биопотенциалов было установлено, что в передних зонах левого полушария по сравнению с фоном существенно увеличивается уровень пространственной синхронизации. Сходные результаты дает использование и другого показателя, извлекаемого из энцефалограммы, – когерентности (см. главу 2.1.1.). В ситуации ожидания стимула, независимо от его модальности, наблюдается рост когерентности в полосе альфа-ритма, причем преимущественно в передних (премоторных) зонах коры. Высокие показатели дистантной синхронизации и когерентности говорят о том, насколько тесно взаимодействуют зоны коры и, в первую очередь, передних отделов левого полушария в обеспечении произвольного внимания.

Изучение внимания с помощью ВП. Первые исследования внимания методом регистрации вызванных потенциалов мозга (ВП), начавшиеся в 50 – 60-е годы, использовали простые поведенческие модели, например, счет стимулов. При этом было установлено, что привлечение внимания испытуемых к стимулу сопровождается увеличением амплитуды компонентов ВП и/или сокращением их латентности. Напротив, отвлечение внимания от стимула сопровождается снижением амплитуды ВП и увеличением латентности.

Однако оставалось неясным, чем обусловлены эти изменения параметров ВП: изменением общего уровня активации, поддержанием бдительности или механизмами избирательного внимания. Для разведения указанных процессов необходимо было построить эксперимент таким образом, чтобы его организация позволяла вычленить эффект мобилизации селективного внимания «в чистом» виде.

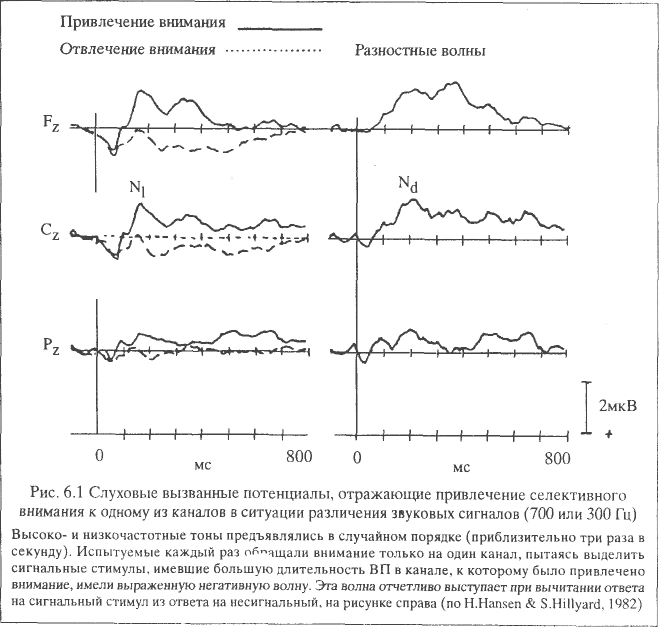

В качестве такой модели можно привести эксперименты С. Хильярда, которые получили в 70-е годы широкую известность. При предъявлении звуковых стимулов через наушники в левое и правое ухо испытуемому предлагается мысленно реагировать (считать) редко встречающиеся («целевые») стимулы, поступающие по одному из каналов (только в правое или левое ухо). В результате получают вызванные потенциалы в ответ на 4 варианта стимулов: часто встречающиеся в релевантном (контролируемом) и иррелевантном (игнорируемом) каналах и редко встречающиеся (целевые) в том и другом каналах.

В этом случае появляется возможность сравнивать эффекты канала и стимула, которые являются объектом внимания. В экспериментах такого типа, как правило, применяются очень короткие интервалы между стимулами (немногим более или менее одной секунды), в результате усиливается напряженность и устойчивость избирательного внимания испытуемого к быстро чередующимся стимулам разной информационной значимости.

Было установлено, что привлечение внимания к одному из каналов ведет к увеличению амплитуды первой отрицательной волны с латентным периодом около 150 мс, обозначаемой как компонент N1. Целевые стимулы сопровождались появлением в составе ВП позднего положительного колебания РЗ с латентным периодом около 300 мс. Высказывалось предположение, что негативная волна N1 отражает «установку» на стимул, определяющую направленность произвольного внимания, а компонент РЗ – «установку на ответ», связанную с выбором варианта ответа. В дальнейшем компонент РЗ (чаще определяемый как РЗОО) явился предметом множества исследований (см. главу 10).

В более поздних исследованиях с помощью специального приема вычитания потенциалов, регистрируемых в ответ на сигнальные и стандартные стимулы, обнаружилось, что первая отрицательная волна N1 представляет собой неоднородный корковый феномен сложной структуры, в котором можно выделить особое отрицательное колебание, так называемую – «негативность, отражающую обработку информации». Это колебание с латентным периодом около 150 мс и длительностью не менее 500 мс регистрируется при несовпадении редко предъявляемого целевого стимула со «следом внимания», образуемым в ассоциативной слуховой зоне и лобной области при частом повторении и воспроизведении стандартного стимула. При этом, чем меньше разница между этими стимулами, тем больше латентный период и тем дольше длится отрицательное колебание, развивающееся в ответ на целевой, нестандартный стимул.

Кроме этого, описано еще одно отрицательное колебание, в ряде случаев сопровождающее ситуацию сравнения стимулов. Этот компонент, обозначаемый как «негативность рассогласования», возникает в слуховой коре с латентным периодом 70 – 100 мс и отражает автоматический процесс сравнения физических признаков звукового стимула со следом стандартного стимула, хранящемся в течение 5 – 10 сек в сенсорной памяти. При отклонении физических свойств стимула от следа многократно предъявляемого стандартного стимула развивается «негативность рассогласования» (Наатанен, 1998).

Предполагается, что в образовании волны N1 могут участвовать оба компонента («негативность, связанная с обработкой информации» и «негативность рассогласования»). Причем первый из этих компонентов связан с предсознательной, непроизвольной оценкой признаков необычного звукового стимула, осуществляемой путем сравнения их с нервной моделью часто повторяющегося стимула, а второй компонент отражает процессы обработки сенсорной информации на сознательном уровне, а именно: произвольного внимания, фокусирования субъектом сознания на определенных критических признаках стимула и сравнения его со «следом внимания», хранящемся в рабочей памяти. Таким образом, с помощью метода ВП было показано, что на целевые звуковые стимулы (в ситуации выбора стимула и канала) возникает два типа компонентов, один из которых отражает процессы сенсорной памяти, другой – селективного внимания.

Из вышесказанного следует, что роль вызванных и событийно-связанных потенциалов в изучении внимания достаточно велика. Главное состоит в том, что с их помощью можно получить пространственно-временную картину потока событий, возникающих в мозге до, во время и после предъявления стимула или выполнения задачи. На основе этих данных можно сделать вывод о том, в каких областях мозга и в какой момент обработки стимула возникает максимальная активация. Полученная таким образом последовательность физиологических явлений в мозге может быть затем связана с предполагаемыми «психологическими» стадиями или шагами процесса переработки информации, с субъективными отчетами и объективными оценками исполнения.

Основной психофизиологической «единицей анализа» в этом контексте выступает компонент ВП или ССП, который предположительно отражает некоторый общий аспект активности большой популяции нейронов. Вероятно, что информация, переносимая этими компонентами, не сводима к микроскопическим уровням, представленным активностью одиночных нейронов, а отражает подлинные уровни организации функциональных систем мозга (Наатанен, 1998).

Временные характеристики внимания. С помощью метода ВП можно оценить динамику развития процессов внимания в реальном времени. Вопрос заключается в следующем: на каком этапе обработки информации включаются процессы внимания? Поскольку начало первой негативной волны, возникающей в ответ на сигнальные стимулы, в основном приурочено к 50 мс от момента предъявления стимула, пятидесятимиллисекундная граница довольно долго рассматривалась как временной рубеж, после которого развертываются процессы селективного внимания (Кочубей, 1990).

Более детальные исследования, однако, показали, что в слуховой и, по-видимому, соматосенсорной системах произвольная регуляция процессов обработки поступающей информации включается не позже, чем через 20 – 30 с после предъявления стимула. Эффекты внимания в зрительной системе обнаруживают себя позднее, начиная с 60 мс (Eason et al., 1983). Не исключено, что и эти временные границы по мере совершенствования методов изучения будут изменены. Суть, однако, в том, что хронометрия переработки информации и включения внимания как одного из главных регуляторов этого процесса с такой точностью может быть изучена только в психофизиологических экспериментах.

Теория следов внимания. Р. Наатанен на основе изучения ССП ввел понятие следов внимания как условия реализации конкретной деятельности. В соответствии с этими представлениями только признаки релевантного стимула, достаточно часто предъявляемого испытуемому в процессе деятельности, могут формировать след внимания, необходимый для эффективного решения задания.

Согласно этой теории, след внимания представляет собой нейронную структуру (аналогичную энграмме памяти, модели воспринимаемого стимула), находящуюся в сенсорной памяти. При наличии отвлекающего, иррелевантного стимула человек не в состоянии постоянно удерживать след внимания, и иногда происходит отвлечение внимания от выполняемой деятельности. Во время таких отвлечений след внимания исчезает, но может снова сформироваться в случае, если в сенсорной памяти существует адекватное представление о значимом, релевантном стимуле, связанном с решением текущей задачи. След внимания поддерживается почти непрерывным автоматическим процессом сличения, а также временного прогнозирования ситуации и появления релевантного стимула. Собственно поддержание следа внимания есть процесс произвольный и контролируемый. Последнее может объяснить относительную легкость удержания внимания на одном речевом сообщении среди нескольких одновременно предъявляемых.

Наатанен полагает, что сенсорно-специфический след внимания регулируется и контролируется механизмом фронтальной коры, а сенсорная память является необходимым условием возникновения следа внимания. Теория следов внимания представляет современный подход к интерпретации физиологических механизмов внимания в контексте когнитивной психологии.