- •Понятие коммуникации. Механистическая и деятельностная парадигмы.

- •Модель коммуникации Осгуда-Шрамма. Классическая модель коммуникативного акта г.Д. Лассуэла.

- •Функциональная модель коммуникации р.О. Якобсона.

- •Социально-психологическая модель коммуникации т. Ньюкомба.

- •Принципы функционирования знаковых систем по Бенвенисту:

- •Знаки естественных языков и знаки искусственных знаковых систем.

- •Определение понятия «межличностная коммуникация».

- •Основные характеристики организационной коммуникации. Типы и виды организационной коммуникации.

- •Содержание массовой коммуникации. Типы и виды средств массовой коммуникации. Функции массовой коммуникации.

- •5 Видов смк:

- •Виды коммуникаций в организациях

- •Проблемы коммуникации в философии XX в.

- •Современные концепции коммуникации.

- •Эффективность мк есть отношение достигнутого результата и предварительно намеченной цели.

- •Коммуникативные барьеры и пути их преодоления.

-

Функциональная модель коммуникации р.О. Якобсона.

Роман Якобсон выстраивает модель речевой коммуникации в виде шести функций языка. Между коммуникатором и реципиентом он помещает контекст, сообщение, контакт, код. Эти шесть элементов модели находятся в различных видах связей и отношений с функциями языка.

Коммуникатор → контекст → сообщение → контакт → код → реципиент

Экспрессивная функция связана с коммуникатором и выражает его отношение к исходящей речи. Одно и то же содержание может иметь множественный интонационно-эмоциональный оттенок.

Метаязыковая функция имеет непосредственную связь с кодом. С его помощью можно узнать значение слова через описание его содержания, не зная само слово, например - показав предмет.

Когнитивная функция сориентирована на контекст и реализуется посредством обращения непосредственно к объекту, о котором сообщается.

Конативная функция выражает непосредственное воздействие на сторону, принимающее сообщение, например, используя повелительное наклонение.

Фактическая функция реализует цели поддержания контакта, не обращая особого внимания на содержание.

Поэтическая (риторическая) функция в большей степени ориентируется на форму, чем на содержание.

-

Социально-психологическая модель коммуникации т. Ньюкомба.

Наиболее распространенная нелинейная модель коммуникации разработана Теодором Ньюкомбом. Модель имеет вид равностороннего треугольника, вершины которого составляют коммуникант, коммуникатор и социальная ситуация. Взаимодействие коммуниканта с коммуникатором осуществляется как с учетом социальной ситуации, так и без учета таковой. Если коммуниканты сориентированы друг к другу положительно, то они будут стремиться к совпадению своих отношений к рассматриваемой ситуации. При негативном отношении друг к другу отношение коммуникантов к рассматриваемой ситуации не будет совпадать.

-

Нелинейные модели коммуникации.

-

М.М. Бахтин (Волошинов) – принцип диалогизма

- без слушающего нет говорящего – коммуникация единое целое

От того, с кем мы разговариваем, зависит то, что мы говорим

-

Контекстуальность – единство времени, места и действия

-

Интертекстуальность – бесконечное цитирование в тексте другие тексты

Мы не говорим ничего своего, все мысли, чувства и эмоции строятся на мыслях, чувствах и эмоциях других людей. Текст – процесс «играния» в кого-то

-

Мират Мамардашвили:

Двум людям бессмысленно и невозможно понять друг друга, им проще понимать что-то третье, в коммуникативном процессе необходимо достичь какого-то консенсуса

Мысль1 ≠ Мысль2 ≠ консенсус

-

Умберту Матурану:

Коммуникация – говорение, процесс длительности языка. Она существует через язык, через говорение, это постоянно непрекращающийся процесс, существующий независимо от места и времени

-

Р.Барт:

Слово, как некая сущность, не несет никакого смысла. Слово приобретает значение и смысл только в контексте предложения. Предложение же составляется по определенным правилам. Собирая слова в предложение, мы конструируем то, о чем желаем сказать. Называя слово, мы не даем ничего. Собирая в предложение «пустышки», мы даем им смысл.

Само по себе слово бессмысленно.

-

Не линейная модель отрицает последовательность элементов.

-

Не линейный процесс рассматривается как субъект-субъектный процесс

-

Интертекстуальный процесс (Юлия Кристива) - существует бесконечная процедура цитирования.

-

Нильс Бор: принцип дополнительности (каждый участвующий в процессе коммуникации даже пассивно, дополняет этот процесс новыми смыслами, действиями, словами).

-

Ф.Ницше : слово – то, что искажает смысл (слово снег и сам снег-разные вещи). Если мы используем слово, то оно упрощает суть явления.

-

Объект и предмет теории коммуникации.

Вопрос об объекте и предмете теории коммуникации является дискуссионным. В его решении отчетливо выделяются два подхода.

-

Первый подход отражает ситуацию, в которой предмет теории коммуникации рассматривается как сумма знаний о различных объектах и процессах коммуникации, изучаемых в рамках других наук. У такого подхода есть преимущество в том, что предметное поле теории коммуникации всегда можно расширить за счет появления новых знаний. При этом создается впечатление о комплексном, всестороннем и целостном изучении объекта. Но это преимущество, с другой стороны, отражает и недостатки этого подхода. Так, невозможно “объять необъятное”. Более того, при этом может быть поставлен вопрос и относительно самостоятельности теории коммуникации. Если следовать этому подходу, то теория коммуникации – это набор сведений о разных видах, сторонах и процессах коммуникации, изучаемых в рамках других наук. В данном случае предмет теории коммуникации заменяется ее объектом.

-

Второй подход предполагает, что наряду с другими науками, которые так или иначе касаются изучения проблем коммуникации, должна существовать общая теория коммуникации, изучающая коммуникацию не в ряду прочих объектов (как, например, философия, социология, лингвистика, психология и т.д.), а как единственный и основной объект. Такая теория рассматривает коммуникацию как многомерную систему, выявляя в ней присущие любой ее форме механизмы, устойчивые связи и отношения. Она, таким образом, охватывает все виды коммуникации (социальные, биологические, технологические), и как общая теория коммуникации аккумулирует и интегрирует результаты, полученные с помощью теоретического потенциала других наук.

-

Модель коммуникации У. Эко.

Итальянский семиотик Умберто Эко, однако, считает, что далеко не все коммуникативные феномены можно объяснить, используя лишь семиотические категории. Если с помощью лингвистических категорий описывается то, чего на самом деле не было, то по мнению У. Эко порождается ложь. У. Эко и Ю. Лотманом отмечается, что в визуальных коммуникациях нельзя вычленить дискретные смыслообразующие элементы. Их компоненты ничего не значат сами по себе, а проявляются лишь в контексте.

У. Эко уделял большое значение визуальной коммуникации.

"Знаки рисунка не являются единицами членения, соотносимыми с фонемами языка, потому что они лишены предзаданного позиционального и оппозиционального значения, сам факт их наличия или отсутствия еще не определяет однозначно смысла сообщения, они значат только в контексте (точка, вписанная в миндалевидную форму, значит, зрачок) и не значат сами по себе, они не образуют системы жестких различий, внутри которой точка обретает собственное значение, будучи противопоставленной прямой или кругу".

Итальянский семиотик Умберто Эко

Иконический знак, обладающий сходством с изображаемым предметом, берет не все его характеристики. У. Эко подчеркивает условность этого типа изображения. "Иконические знаки воспроизводят некоторые условные восприятия объекта, но после отбора, осуществленного на основе кода узнавания, и согласования их с имеющимся репертуаром графических конвенций". Или такой пример: художник тринадцатого века рисует льва в соответствии с требованиями тогдашних иконических кодов, а не исходя из реальности. Визуальный знак должен обладать следующими типами характеристик: а) оптическими (видимыми), б) онтологическими (предполагаемыми), в) условными. Под последними У. Эко понимает иконографические коды того времени.

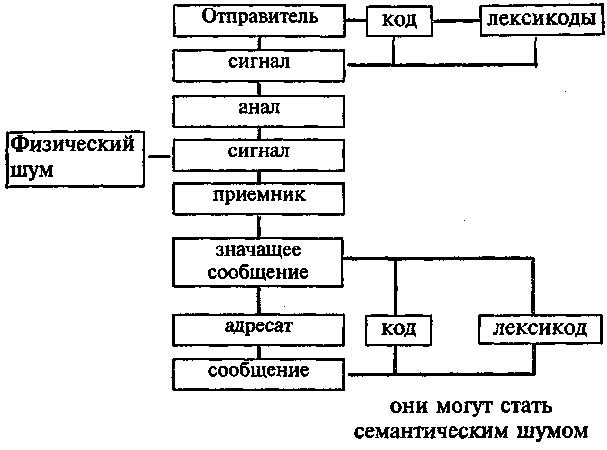

Модель Эко - стандартная прикладная модель, которая усилена понятием лексикодов или вторичных кодов, под которыми Эко понимает разного рода дополнительные значения, которые известны не всем, а только части аудитории

-

Сущность и функции семиотики как науки.

Семиотика - научная дисциплина изучающая общее в строении и функционировании знаковых систем, способных хранить и передавать информацию. По Василику:

Семиотика-это наука исследующая свойство знаковых систем и соответственно знаков (естественных и искусственных)

Функции

семиотики:

Функции

семиотики:

-

назвать предметы реального мира (номинация)

-

привести названное в связь друг с другом (предикация)

-

локализовать названное в пространствеи времени (локация) Т.е.,3 названные функции соответсвуют трем аспектам общей семиотики: семантики, синтактики, прагматики

Семиотика изучает общее в знаковых системах, функционирующих в человеческом обществе, например, в вербальном языке, языке глухонемых, в морской и дорожной сигнализации; в коммуникативных системах животных, птиц, насекомых (танцы пчел, тактильные сигналы муравьев); в системах кибернетических устройств.

Одной из семиотических закономерностей является оппозиция - противопоставленность знаков (символов) на основе различных признаков. Отношения противопоставленности формируют структуру как вербальной, так и невербальной систем. Например, такие слова, как "день - ночь", "близкий - далекий", противопоставляются на основе контраста; такие слова, как "дворец - хижина", "собака - кошка", "кошка – мышка

Сегодня мы не с большим желанием работаем с предметами, мы общаемся с их образами, имеем дело не с предметами, а с их смыслами, с их значениями

СЕМИОТИКА – наука о знаках, знаковых системах, а так же соотношении знаков между собой и отношении знаков к действительности.

Зарождение семиотики зародилось потому, что мы непременно стремимся понять каким образом, с помощью каких знаковых систем мы определяем мир.

Семиотическое поле очень широкое.

-

Логико-прагматическая школа Ч. Пирса. Типы и виды знаков

Типологии знаков строятся на разных основаниях. В соответствии с пониманием общей теории знака. Ч. Пирс различает три типа знаков:

1) иконический, действие которого основано на фактическом подобии означающего и означаемого (рисунок человека и сам человек),

2) индекс, действие которого основано на реальной смежности означающего и Означаемого (дым является индексом огня, бледность лица — индексом недомогания или страха),

3) и символ, действие которого основано на условной, установленной "по соглашению" связи означающего и означаемого (кивок головой, как правило, обозначает утвердительный ответ, но у болгар это движение обозначает отрицательный ответ). Символ, скорее всего, обозначает не отдельный предмет или вещь, а род вещи.

Самым простым знаком является иконический; сам по себе он не может передавать информацию и принадлежит прошлому опыту. Индекс по своей природе существует в настоящем опыте и способен передавать информацию. Ни иконические знаки, ни индексы не могут утверждать что-либо. Лишь символы благодаря своему общему значению, способны образовать суждение и, следовательно, могут воздействовать на мысли и поведение партнера, программируя таким образом будущее (действие, реакцию и т.п.).

Важнейшая функция социальной коммуникации - прагматическую. Знак актуализирует содержание в соотнесенности с подобными себе элементами и в том случае, если он представляет социально установленную (принятую, понятную в данном коллективе) интерпретацию содержания. Или иначе - знак имеет большое значение для реализации целей коммуникации.

1. Знаки-индексы – они основан на прямой связи на прямой связи означающего и означаемого. Знак – следствие процесса. Он не сам по себе.(дым – следствие огня). Это неизбежно, это указующий текст.

2. Знак–икона – этот знак основан на прямом сходстве с изображаемым предметом. (рисунок, фотография, видео и др.). На определенном этапе развития человечества они были важны, в древних культурах рисовали картинки вместо написания слов. Это знаки-копии с предметов.

3. Знак-символ – он связан лишь поверхностно, только с человеческом разуме с изначальным означающем. Только через сознание. Знак-символ всегда субъективирован.

-

Свойства и принципы функционирования знаков и знаковых систем.

Основными функциями ЗНАКОВОЙ СИСТЕМЫ являются:

1) функция передачи сообщения или выражения смысла;

2) функция общения, т.е. обеспечение понимания слушателем (читателем) передаваемого сообщения,

3) также побуждение к действию, эмоциональное воздействие и т.п.

Свойства знака

- знак должен быть материальным, доступным восприятию;

- знак направлен на значение;

- содержание знака не совпадает с его материальной характеристикой, в то время как содержание - - вещи исчерпывается ее материальными свойствами;

- содержание и форма знака определяются различительными признаками;

- знак - всегда член системы, и его содержание во многом зависит от места данного знака в системе.