Т3 Логика решения задач

.pdf

210. С содержательной точки зрения, конкретные реализации событий, действий и процессов, присущие предмету, раскрывают его образ. Каждая отдельная реализация раскрывает образ предмета лишь частично. Совокупность реализаций, раскрывающих образ предмета полностью, дает изображение предмета в целом. Критерием полноты изображения является то, что реализации, дополнительные к изображению, будут уже не присущи самому предмету. Образ предмета есть абстракт, отражающий его качественную определенность. Реализации событий, действий и процессов, не выходящие за допустимые пределы изображения, характеризуют количественную определенность предмета. Реализации событий, действий и процессов, выходящие за допустимые пределы изображения, превышают меру предмета и лежат вне данной качественной определенности предмета, т.е. в ином качестве.

220. Аналитически образ предмета может быть определен характеристической функцией

q |

q ({q |

j |

: j I q}; {p |

j |

: j I p}) {1, 0} |

; |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

|

(3) |

||

|

|

|

|

|

|

|

qi qi ({qj : j Iiq}; {pj : j Iip}), i 1, 2, . . .

Здесь q0 выступает как интегральный показатель качества, принимающий

значение «1», если соответствующая реализация принадлежит образу предмета, и «0» в противном случае. Интегральный показатель качества q0

зависит от |

множества |

частных |

показателей |

качества |

{q |

j |

: j I q} |

и |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

множества непосредственно измеряемых параметров {p |

j |

: j I p }. В свою |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

очередь частные показатели качества qi |

зависят от множества частных |

||||||||||||||

показателей |

более |

низкого |

уровня |

|

иерархии |

|

|

{q |

j |

: j I q} |

и |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

соответствующего множества параметров |

{p |

j |

: j I p }. В конечном итоге |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

характеристическая функция (3) через частные показатели qi |

определяется |

|||||||||||

на |

|

|

множестве |

непосредственно |

измеряемых |

параметров |

||||||

{p |

j |

: |

j I p }, где I p |

I p |

: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s |

s |

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

q |

|

Q ({p |

j |

: j I p }) . |

(4) |

||

|

|

|

|

|

0 |

|

0 |

|

s |

|

||

|

|

|

Общая характеристическая функция (4) определяет область |

|||||||||

допустимых значений параметров предмета |

|

|||||||||||

|

|

|

|

D {(a p |

, a p |

, . . .): q 1} |

(5) |

|||||

|

|

|

|

0 |

|

|

1,k |

2,k |

|

|

0 |

|

|

|

|

230. В общем случае область допустимых значений параметров (5) |

|||||||||

имеет сложную конфигурацию. Поэтому на практике для решения задачи оценки качества предмета осуществляется декомпозиция области (5) на более простые подобласти, например, в виде интервалов допустимых значений параметров (интервальные допуски)

174

pmin p |

pmax , i 1, 2, . . . |

(6) |

|

i |

i |

i |

|

Интервалы допустимых значений параметров (6) могут быть представлены в виде множеств допустимых значений параметров

D p {p : |

pmin p |

pmax } , i 1, 2, . . . |

(7) |

||

i |

i |

i |

i |

i |

|

Для представления множеств допустимых значений параметров (7) могут быть использованы частные характеристические функции

p |

|

|

1, если |

p |

D p |

; |

|

i |

( pi |

) |

|

i |

i |

|

|

0, если pi |

p |

. |

(8) |

||||

|

|

|

Di |

|

|||

Принятие решений о качестве предмета с использованием интервалов допустимых значений параметров (6) предельно упрощается. Для решения данной задачи достаточно измерить значения параметров и сравнить полученные значения с допустимыми. Если значения параметров являются допустимыми, это свидетельствует о наличии у предмета соответствующего качества. Данное правило принятия решения описывается логической конъюнкцией частных характеристических функций

p p ( p ) . |

(9) |

||

0 |

i |

i i |

|

|

|

|

|

Функцию (9) можно рассматривать как аппроксимацию точной характеристической функции (4).

240. Аппроксимация (9) является неточной и ее применение приводит к следующим ошибкам при принятии решений о качестве предмета.

Пропуск в оценке качества образуется в том случае, если рассматриваемый предмет обладает заданным качеством, однако характеристическая функция (9) указывает на отсутствие качества ( 0p 1).

Ложная оценка качества образуется в том случае, если рассматриваемый предмет не обладает заданным качеством, однако характеристическая функция (9) указывает на присутствие качества

( 0p 0 ).

С целью снижения ошибок при оценке качества предмета дополнительно определяются области допустимых значений его частных показателей

qmin q |

qmax , i 1, 2, . . . |

(10) |

|

i |

i |

i |

|

Интервалы допустимых значений показателей (6) могут быть также представлены в виде множеств

Dq {q : |

qmin q |

qmax } , i 1, 2, . . . |

(11) |

||

i |

i |

i |

i |

i |

|

Для представления множеств (11) могут быть использованы частные характеристические функции

|

q |

(q ) |

1, если qi Diq ; |

(12) |

|

|

|

|

|

||

i |

i |

0, если q |

Dq . |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

i |

i |

|

|

|

|

175 |

|

|

В итоге качество предмета будет описываться более точной характеристической функцией

|

( p ( p )) ( q (q )) . |

(13) |

|||

0 |

i |

i i |

i |

i i |

|

|

|

|

|

||

250. В общем случае анализ качества предмета основан на разрешении противоречия между точностью и сложностью описания качества.

Сложность представления качества преодолевается на основе его декомпозиции на частные составляющие, допускающие простые наглядные представления. Однако при этом снижается точность представления в целом. Повышение точности представления приводит к необходимости введения дополнительных параметров и показателей качества, что усложняет представление в целом. Все это приводит к итерационному процессу исследований, который сходится при достижении баланса между необходимой точностью и допустимой сложностью представления качества предмета.

260. Раскрытие образа предмета и построение его целостного изображения обеспечивает интеллектуальное видение предмета. Этой цели служат вводимые количественные параметры и качественные показатели, через которые рассматривается предмет. В совокупности они обеспечивают определенное интеллектуальное поле зрения, в котором «высвечивается» изображение предмета. Указанное поле зрения должно быть достаточно широким, иначе важные детали поведения предмета будут упущены. В этом случае рассмотрение предмета уже не будет целостным, а частичным, что не соответствует принципам системного подхода. Полнота набора количественных параметров и качественных показателей взаимосвязана с целостностью изображения предмета. Неполнота набора параметров и показателей не позволяет строить целостное изображение предмета, с другой стороны, частичное изображение предмета не позволяет видеть и вводить в рассмотрение дополнительные параметры и показатели. Поэтому все логические составляющие интеллектуального видения предмета должны находиться в органическом единстве.

270. В художественной литературе и искусстве используются наглядные представления предметов. При этом конкретная реализация событий, действий и процессов - связанных с предметом, в совокупности составляет наглядную картину его поведения. Каждая картина лишь частично раскрывает образ предмета. Совокупность картин, полностью раскрывающая образ предмета, определяет его изображение. Целостное раскрытие образа предмета через представления его частных картин поведения является основной задачей художественной литературы и искусства. Аналогичную задачу призвано решать и системное

176

исследование на стадии внешнего рассмотрения предметной действительности.

__________________________________________

280. Следующей ступенью познания предмета исследования является раскрытие его системной сущности (L2.1). Исходным пунктом (L2.1.1)

здесь являются фундаментальные исследования базовых закономерностей и законов, которые лежат в основе наблюдаемых событий, действий и процессов.

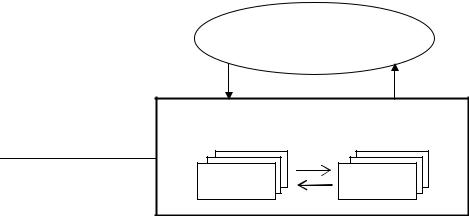

290. Так, например, фундаментальным с системной точки зрения является представление окружающей действительности как совокупности взаимодействующих реальных систем – «системы вокруг нас9». Каждая система действительности качественно отделена от окружающей ее среды. Система состоит из частей, которые составляют единое целое – unitas multiplex10. Источниками развития процессов в системе являются: (i) внутреннее взаимодействие противоположных тенденций, процессов, прямых и обратных связей; (ii) внешнее взаимодействие со средой. Взаимодействие со средой осуществляется на основе обмена веществом, энергией и информацией. Наглядно указанные представления можно схематически выразить в виде рисунка 3.2.3.

300. Для развивающихся систем характерным является процесс развития через разрешение противоречий. Источником развития, как уже отмечалось, является взаимодействие различных сторон действительности. Степени этого взаимодействия можно упорядочить по шкале интенсивности. Начальная степень развития представляет собой тождество или отношение эквивалентности между сторонами взаимодействия. Однако реальное тождество сторон не является абстрактным, в общем случае оно предполагает наличие определенных различий. Стороны тождественны в одном отношении и различны в другом отношении. Следующая степень развития является противоположность. Стороны являются противоположными, если они существенно различны и одновременно находятся в единстве, взаимодействуя друг с другом.

C Р Е Д А

С И С Т Е М А

9 Данная мысль была вырЧастижена в работах Л.ЧастиБер аланфи.

10 i j

Лат. unitas multiplex - многообразное единство.

177

Рис. 3.2.3. Общая схема базовых системных представлений

Дальнейшая степень развития является противоречие, когда противоположные действия сторон вступают в конфликт друг с другом.

Крайняя степень – антагонистическое противоречие, когда стороны вступают в активную борьбу друг с другом. В процессе развития предметов реальная траектория в зависимости от условий развития может быть направлена как по степеням возрастания противоречий, так и по степеням их ослабления. При движении по степеням возрастания противоречия наступает его разрешение на основе качественных изменений сторон, что может привести к переходу траектории развития в противоположном направлении. Наглядно эта мысль выражается максимой: les extrêmes se touchent11.

310. Обращаясь к решению задач, отметим, что содержание рассматриваемой ступени исследований здесь состоит в определении области фундаментальных знаний, на основе которых должны строиться системные представления исследуемой предметной действительности.

320. В общем случае, исходя из соответствующих фундаментальных знаний, определяется набор базисных составляющих, достаточных для построения системных представлений. Указанный набор базовых составляющих должен обладать конструктивной полнотой, чтобы на его основе можно было построить все возможное многообразие вариантов представлений. С системной точки зрения это означает, что в состав конструктивно полного набора базовых составляющих должны входить взаимно противоположные составляющие - противоположности:

например, объекты – носители прямых связей, и противоположные объекты – носители обратных связей.

330. Функциональные характеристики базовых составляющих должны быть достаточно изучены в рамках соответствующего фундаментального направления исследований.

340. Например, для динамических систем функциональные характеристики составляющих объектов могут иметь вид отображений

yi Gi ( |

i , ui ), i 1, 2, . . . |

(14) |

где ui - переменная, значениями которой являются реализации во времени внешнего входного воздействия на объект Obi ;

11 Франц. les extrêmes se touchent – крайности сходятся.

178

i - внутреннее состояние объекта Obi ;

yi - переменная, значениями которой являются реализации во

времени внешней

реакции объекта Obi .

В общем случае переменные ui , i , yi в выражении (14) принимают

значения на элементах произвольной природы, например, реализациях во времени динамических процессов. Это замечание относится ко всем последующим формулам, используемым в данном разделе. Другими словами, изложение материала здесь ведется на высоком уровне абстракции, позволяющем описывать предметную действительность широкого класса.

Представления (14) отражают общую концепцию функционального описания объектов в категориях «вход–выход–состояние». При этом соединения объектов с функциональными характеристиками (14) осуществляются на основе отождествления выходов одних объектов с

соответствующими входами других объектов, связанных с ними: |

|

ui y j , (i, j) Cб, |

(15) |

где Cб - множество упорядоченных пар (i, j) индексов базисных

объектов, которые потенциально могут быть связаны между собой.

350. Другой пример: при рассмотрении геометрических задач в качестве фундаментального представления в целом может выступать многомерное геометрическое пространство. В роли базисных составляющих здесь могут выступать отдельные координаты системы координат, в которой рассматриваются исследуемые геометрические фигуры.

360. В других отраслях знаний в роли базовых составляющих могут выступать всевозможные основания, правила, законы, закономерности, лежащие в основе рассматриваемых событий, действий и процессов. Так, в экономике – это будут экономические законы, в юриспруденции – юридические законы, в биологии – биологические законы и т.д. С системной точки зрения главным здесь является то, чтобы совокупность указанных оснований, правил, законов и закономерностей обладали логической полнотой, позволяющей с достаточной точностью описывать системные связи рассматриваемой предметной действительности.

____________________________________________________

370. После того, как определена фундаментальная область предметных знаний, методология которой служит инструментом исследования, ставится задача построения на этой основе системных представлений рассматриваемого предмета исследования в том виде, в

179

каком он непосредственно воспринимается исследователем, является перед ним (L1.2.2).

380. С этой целью предмет исследования, качественно и количественно определенный на предыдущих этапах исследования, сначала рассматривается как некоторая целостность – целое. При этом конкретное содержание категории целого зависит от предметной области исследований.

Так в философии познания целое рассматривается как логическое единство формы и содержания. Например, содержанием произведения Гомера «Илиада» является Троянская война. Однако само по себе это событие – Троянская война, не является Илиадой. Оно становится Илиадой, лишь будучи облеченным в поэтическую форму (Гегель, Наука логики).

Всистемных исследованиях целым является предмет, выступающий

влогическом единстве своей функции12 и структуры. Другими словами, в целом структура предмета должна соответствовать его функции. Однако функция предмета и его структура рассматриваются на начальном этапе исследований лишь с внешней точки зрения.

Подобное внешнее рассмотрение в общем случае не отражает причинно-следственных связей предмета. Поэтому далее осуществляется декомпозиция предмета на части. Полученные части в свою очередь рассматриваются как целые более низкого уровня иерархии и подвергаются дальнейшей операции декомпозиции. Описанный процесс декомпозиции целого на части итеративно повторяется. Заканчивается процесс декомпозиции на базисных составляющих оснований предмета. В результате выявляется полная структура предмета исследования в виде иерархической совокупности его частей.

Декомпозиция предмета является начальной интеллектуальной операцией при его детальном исследовании. Операндами в данной операции являются: (i) сам предмет, играющий логическую роль целого,

как исходного пункта операции, и (ii) конечные результаты операции – предметы, играющие логические роли частей. В полученной иерархической совокупности частей изученными с достаточной полнотой в общем случае являются лишь базисные составляющие, остальные части предмета и сам предмет определены лишь качественно.

12 Лат. functio – действие, функционирование. Смысл данного логического понятия шире смысла понятия математической функции. Здесь функция означает совокупность действий, выполняемых предметом. В этих действиях принимают участие как части самого предмета, так и другие предметы. Функция в этом смысле связывает в едином действии различные предметы и их части, объединяя их в целостную конструкцию.

180

390. Обратный процесс состоит в последовательной композиции предмета исследования в целом из его частей. Начинается указанный процесс композицией частей предмета, исходя из базисных составляющих, и заканчивается композицией предмета в целом.

400. Обратим внимание, что с системной точки зрения целое не есть механическая сумма своих частей, а их органическое единство. Органическое единство подразумевает, что части не могут существовать вне целого, а лишь в связи с целым. Соответственно целое не может существовать без своих частей, а лишь в связи с частями. Целое больше своих частей и представляет собой единство формы и содержания, структуры и функции.

410. Сведение свойств целого к свойствам его частей есть интеллектуальная ошибка – редукционизм. При этом происходит понижение функций высшего порядка к низшим. Например, чувства человека можно объяснить явлениями низшего порядка – электрохимическими процессами. Но из электрохимических процессов не следуют такие чувства как любовь, гордость, патриотизм и др. Так, любовь можно свести к химическим реакциям гормонов, вызванных нервными импульсами, в свою очередь определяемыми инстинктом размножения. Но это все механизмы низшего уровня, которые не исчерпывают содержание понятия любви. Они, безусловно, составляют естественный базис, на котором развивается любовь. Разрушение этого базиса приводит к разрушению любви как явления. Однако любовь есть интегральное чувство более высокого порядка. Его можно понять лишь в связи с системой более высокого уровня – социальной средой, в которой находится человек, как ее составная часть. Отсюда следует, что интегральные свойства целого определяются как свойствами его частей, так и свойствами систем более высокого уровня, в которых находится предмет.

420. Таким образом, логическими составляющими целого являются

форма и содержание, структура и функция. При этом в зависимости от ситуации рассмотрения предмета, определяющими сторонами целого могут быть либо форма (структура), либо содержание (функция). Например, если предмет рассматривается в историческом развитии, то определяющей стороной (логическим prius’ом13) является его содержание, другими словами, функция целого. Если предмет рассматривается в фиксированный момент исторического развития, то форма (структура) предмета, существенно определяет его содержание (функцию).

430. В предметной области электромеханических систем для выполнения заданной функции системы ее структура образуется путем соединения функциональных выходов одних составляющих объектов

13 Лат. prius – первое.

181

системы с входами других составляющих объектов. В этом случае функция электромеханической системы в целом формально может быть определена, например, исходя из знания функций отдельных составляющих объектов и множества связей объектов

ui y j , (i, j) Cs, |

(16) |

где ui - внешнее входное воздействие на объект Obi |

; |

yi - внешняя реакция объекта Obi .

Cs - множество упорядоченных пар (i, j) индексов объектов, которые

соединены между собой в соответствии со структурой системы.

Здесь, если считать структуру электромеханической системы заданной, то представляющее эту структуру множество соединений Cs

однозначно определяет функцию системы в соответствии с равенствами (16). Однако, при проектировании электромеханической системы, как правило, заданной является функция системы, в соответствии с которой выбирается ее структура.

440. При рассмотрении геометрических фигур их целостная форма может быть разложена на элементарные составляющие: прямые, линии, плоскости, поверхности, сферы, цилиндры, конусы и др. Каждая из приведенных элементарных фигур в аналитической геометрии хорошо изучена, поэтому может служить в качестве базисной составляющей при исследовании свойств геометрических фигур общего вида в целом. С этой целью геометрические фигуры представляются в виде композиции из элементарных фигур, схема соединений которых представляет их форму (структуру). Форма определяется целевым назначением фигур – их функцией. Так, например, стакан предназначен для содержания определенного количества жидкости для питья. Эта функция стакана является основной, которая и определяет его форму. Стакан можно использовать и в других целях – не по назначению. Однако эти функции будут второстепенными и не влиять на форму стакана.

450. Для развивающихся систем существует следующая закономерность взаимодействия формы (структуры) и содержания (функции). В начальный период развития допустим, что форма развивающейся реальной системы соответствует содержанию и способствует развитию системы. Содержание является более подвижной, развивающейся составляющей целого, форма – более консервативна. По мере развития содержания форма предмета приходит в противоречие с содержанием и тормозит его развитие. Возникшее противоречие разрешается изменением старой формы и созданием новой формы, соответствующей новому содержанию. Цикл развития итеративно повторяется.

182

460. В практической деятельности преобладание формы в ущерб содержанию носит название – формализм, и представляет собой интеллектуальную ошибку. И наоборот, пренебрежение формой также наносит ущерб содержанию. В результате подобной деятельности можно получить лишь аморфные результаты. Правильно организованная форма деятельности должна способствовать развитию его содержания.

470. Вернемся к более детальному рассмотрению операции композиции целого на основе его частей. Прежде всего, отметим, что по отношению к операции композиции базовые составляющие играют роль исходных материалов при построении целого. При этом результат операции композиции существенно зависит от того, что является исходно заданным – форма (структура) или содержание (функция) целого. Если известна форма целого, то содержание целого вытекает из его формы. И наоборот, если известно содержание целого, то в соответствии с содержанием может быть определена его форма. Знание формы и содержания позволяет построить на базе исходных материалов целостные части предмета и сам предмет как целое.

480. Процесс композиции целого можно представить также как внесение формы в исходные материалы, в результате чего образуется некоторая продукция. Например, исходные интеллектуальные материалы оформляются и приводятся в систему в соответствии с определенным содержанием, в результате образуется интеллектуальная продукция. Отсутствие системы здесь является интеллектуальной ошибкой, которая называется – эклектика. В случае материальных вещей, речь идет об исходных вещественных материалах, которым придается определенная форма, в результате образуется целостная вещь, обладающая определенной функцией.

490. В результате рассмотренного этапа исследований формируется

исходное системное представление о предмете исследования. Указанное системное представление о сложных предметах исследования в общем случае носит иерархический стратифицированный характер (см. рис. 3.2.4), отражающий иерархическую структуру предмета по категориям «целое – части». На каждой страте рассмотрения предмета и его частей дается представление соответствующей структуры и функции.

Страта 0

Страта 1

183

Страта 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .