- •Курс общей физики,

- •Глава 1. Кинематика материальной точки

- •Глава 14. Диэлектрики. Электроемкость

- •Глава 30. Тепловое излучение

- •Глава 36. Строение и свойства атомного ядра

- •1.2. Скорость

- •1.3. Ускорение и его составляющие

- •1.4. Угловая скорость и угловое ускорение

- •Глава 2. Динамика материальной точки

- •2.1. Первый закон Ньютона. Масса. Сила

- •2.2. Основной закон динамики поступательного движения.

- •2.3. Третий закон Ньютона

- •2.4. Силы в механике

- •2.5. Закон сохранения импульса. Центр масс

- •Глава 3. Энергия, как универсальная мера различных форм движения и взаимодействия тел. Закон сохранения энергии

- •3.1. Энергия, работа, мощность

- •3.2. Кинетическая и потенциальная энергии

- •3.3. Закон сохранения энергии

- •Глава4. Динамика вращательного движения твердого тела

- •4.1. Модель абсолютно твердого тела

- •4.2. Момент силы

- •4.3. Пара сил

- •4.4. Простые машины

- •4.5. Момент инерции

- •4.6. Кинетическая энергия вращения

- •4.7. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела

- •4.8. Момент импульса и закон его сохранения

- •Глава 5. Элементы теории относительности эйнштейна

- •5.1. Преобразования Галилея.

- •5.2. Постулаты специальной (частной) теории относительности

- •5.3. Преобразования Лоренца

- •5.4. Следствия из преобразований Лоренца

- •5.5. Основной закон релятивистской динамики материальной точки

- •5.6. Закон взаимосвязи массы и энергии

- •Глава 6. Элементы механики жидкостей и газов

- •6.1. Давление в жидкости и газе

- •6.2. Уравнение неразрывности

- •6.3. Уравнение Бернулли и следствия из него

- •6.4. Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей

- •6.5. Движение тел в жидкостях и газах

- •Основы молекулярной физики и термодинамики

- •Глава 7.Основные положения молекулярно- кинетической теории

- •7.1. Введение

- •7.2. Законы идеального газа

- •2) Давление данной массы газа при постоянном объеме изменяется линейно с температурой:

- •7.3.Уравнение Клапейрона – Менделеева

- •7.4. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов

- •Глава 8. Закон максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и энергиям

- •8.1. Введение

- •8.2. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа

- •8.3. Барометрическая формула. Распределение Больцмана

- •8.4. Среднее· число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул

- •Глава 9. Реальные газы

- •9.1. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия

- •9.2. Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •9.3. Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ

- •9.4. Внутренняя энергия реального газа

- •Глава 10. Свойства реальных жидкостей

- •10.1. Поверхностное натяжение

- •10.2. Явление смачивания

- •10.3. Давление под искривленной поверхностью жидкости

- •10.4. Капиллярные явления

- •Глава 11. Основы термодинамики

- •11.1. Введение

- •11.2. Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы молекул

- •В классической статистической физике выводится

- •11.3. Первое начало термодинамики

- •11.4. Работа газа при изменении его объема

- •11.5. Теплоемкость

- •11.6. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам

- •Глава 12. Второе начало термодинамики

- •12.1. Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы

- •12.2. Энтропия, ее статистическое толкование

- •12.3.Второе начало термодинамики

- •12.4. Тепловые двигатели и холодильные машины.

- •Электричество и магнетизм

- •Глава 13. Основы электростатики

- •13.1. Атомистичность заряда. Закон сохранения заряда

- •13.2. Закон Кулона

- •13.3. Поток вектора напряженности

- •13.4. Теорема Гаусса

- •13.5. Поле бесконечной однородно заряженной плоскости

- •13.6. Поле двух разноименно заряженных плоскостей

- •13.7. Поле бесконечно заряженного цилиндра

- •13.8. Работа сил электростатического поля

- •13.9. Потенциал

- •13.10. Связь между напряженностью электрического поля

- •13.11. Эквипотенциальные поверхности

- •13.12. Применение электростатики в строительстве

- •13.12.1.Покрытия, основанные на электростатических принципах

- •13.12.2.Строительные технологические процессы, которые сопровождаются образованием электростатических полей

- •Глава14. Диэлектрики. Электроемкость

- •14.1. Полярные и неполярные молекулы

- •14.2. Диполь в однородном и неоднородном электрических полях

- •14.3. Поляризация диэлектриков

- •14.4. Поле внутри плоской пластины

- •14.5. Электроемкость

- •14.6. Конденсаторы

- •14.7. Энергия системы зарядов

- •14.8. Энергия заряженного конденсатора

- •14.9. Энергия электрического поля

- •Глава 15. Постоянный электрический ток

- •15.1. Сила и плотность тока

- •15.2. Сторонние силы. Эдс.

- •15.3. Закон Ома

- •15.4. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа

- •Глава 16. Магнитное поле токов

- •16.1.Закон Ампера

- •16.2. Магнитное поле. Закон Био – Савара - Лапласа

- •16.3. Работа перемещения контура с током в магнитном поле

- •16.4. Сила Лоренца

- •16.5. Влияние магнитных полей на живые организмы

- •Глава 17. Поток вектора магнитной индукции. Теорема гаусса

- •17.2. Токи при замыкании и размыкании цепи

- •Глава18. Магнитное поле в веществе

- •18.1. Магнитные моменты электронов и атомов

- •18.2. Магнитные свойства вещества. Ферромагнетизм

- •18.3. Диамагнетизм

- •18.4. Парамагнетизм

- •Глава 19. Механические колебания

- •19.1.Гармонические колебания и их характеристики

- •19.2. Дифференциальное уравнение свободных колебаний

- •18.3.Скорость и ускорение гармонических колебаний

- •19.4. Энергия колебаний Кинетическая энергия материальной точки, совершающей гармонические колебания равна

- •19.5.Сложение гармонических колебаний

- •19.6. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний

- •Глава 20. Затухающие и вынужденные колебания

- •20.1. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний

- •20.2. Вынужденные колебания

- •20.3.Резонанс вынужденных колебаний

- •Глава 21. Электромагнитные колебания

- •21.1 Свободные электромагнитные колебания

- •21.2.Затухающие колебания в электрическом колебательном контуре

- •21.3.Вынужденные электромагнитные колебания

- •21.4.Переменный электрический ток

- •21.5.Резонанс токов и напряжение в цепи переменного тока

- •21.6. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока

- •Глава 22. Упругие волны

- •22.1.Волновые процессы. Продольные и поперечные волны

- •22.2.Уравнение бегущей волны

- •22.3. Фазовая скорость бегущей волны

- •22.4.Принцип суперпозиции волн. Групповая скорость

- •22.5.Интерференция волн

- •22.6.Стоячие волны

- •Глава 23. Акустика

- •23.1. Основные характеристики звуковых волн

- •23.2. Эффект Доплера

- •23.3.Применение ультразвука

- •Глава 24. Электромагнитные волны

- •24.1.Экспериментальное получение электромагнитных волн

- •24.2.Дифференциальное уравнение электромагнитной волны

- •24.3. Энергия электромагнитных волн. Импульс электромагнитного поля

- •Глава 25. Взаимодействие света с веществом

- •25.1. Основные законы оптики. Полное отражение

- •25.2. Поглощение и рассеяние света

- •25.3. Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью линз

- •25. 4. Оптические приборы, используемые в строительной технике

- •25.4.1. Теодолиты

- •25.4.2. Микроскоп

- •25.4.3. Элементы электронной оптики

- •Глава 26. Природа света и его свойства. Интерференция света

- •26.1. Развитие представлений о природе света

- •26.2. Интерференция света

- •26.4. Применение интерференции света.

- •Глава 27. Дифракция света

- •27.1. Принцип Гюйгенса — Френеля

- •27.2. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света

- •27.3. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске

- •27.4. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •27.5. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке

- •27.6. Понятие о голографии

- •Глава 28. Рентгеновский анализ

- •28.1. Рентгеновские лучи

- •28.2. Источники рентгеновских лучей

- •28.3. Основные методы рентгеноструктурного анализа

- •Глава 29. Дисперсия и поляризация света

- •29.1. Видимый свет

- •29.2. Дисперсия света

- •29.3. Естественный и поляризованный свет

- •Если свет падает на границу раздела под углом Брюстера, то отраженный и преломленный лучи взаимно перпендикулярны.

- •29.4. Вращение плоскости поляризации

- •29.5. Применение поляризационных микроскопов

- •Глава 30. Основные характеристики светотехники

- •30.1. Энергия излучения. Поток излучения.

- •30.2. Кривая относительной спектральной чувствительности глаза

- •30.3. Телесный угол. Сила излучения

- •30.4. Сила света

- •30.5. Световой поток. Связь между энергетическими и световыми величинами

- •30.6. Освещенность

- •30.7. Яркость

- •30.8. Светимость

- •30.9. Законы освещенности

- •30.10. Фотометры

- •Глава 31. Тепловое излучение

- •31.1. Характеристики теплового излучения

- •31.2. Закон Кирхгофа

- •31.3. Законы Стефана — Больцмана и смещения Вина

- •31.4. Формулы Рэлея-Джинса и Планка

- •31.5. Оптическая пирометрия

- •31.6. Тепловые источники света

- •31.7. Теплообмен излучением между поверхностями в помещении

- •Глава 32. Фотоэффект. Двойственная природа света

- •32.1. Виды фотоэлектрического эффекта. Законы внешнего фотоэффекта

- •32.2. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта

- •32.3. Масса и импульс фотона. Давление света

- •32.4. Эффект Комптона и его элементарная теория

- •32.5. Применение фотоэффекта

- •Глава 33. Основы квантовой механики

- •33.1. Корлускулярно-волновой дуализм свойств вещества

- •32.2. Соотношение неопределенностей Гейзенберга

- •33.3. Волновая функция и ее статистический смысл

- •33.4 Уравнение Шредингера

- •33.5. Частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме с бесконечно высокими «стенками»

- •33.6. Туннельный эффект

- •Глава 34. Теория атома водорода по бору. Квантовая теория атома водорода

- •34.1. Модель атома Резерфорда-Бора

- •34.2. Постулаты Бора

- •34.3. Спектр атома водорода по Бору

- •Полная энергия электрона в водородоподобной системе складывается из его кинетической энергии (mеυ2/2) и потенциальной энергии в электростатическом поле ядра (-Ze2/4πε0r):

- •34.4. Атом водорода в квантовой механике

- •Решение уравнения Шредингера, т.Е. Математическое описание орбитали, возможно лишь при определенных, дискретных значениях характеристик, получивших название квантовых чисел.

- •Формы орбиталей, соответствующие различным значениям l

- •34.5. Спин электрона

- •34.6. Спектры. Спектральный анализ

- •Глава 35. Элементы зонной теории твердых тел

- •35.1. Кристаллы. Связи между атомами и молекулами в твердых телах

- •35.2. Зоны энергетических уровней электронов в кристалле

- •35.3. Проводники, полупроводники и диэлектрики по зонной теории

- •35.4. Собственная проводимость полупроводников

- •35.5. Уровень Фéрми

- •35.6. Температурная зависимость электропроводности полупроводников

- •35.7. Примесная проводимость

- •35.8. Электронно-дырочный переход

- •35.9. Полупроводниковый диод

- •35.10. Транзистор

- •35.11. Микроэлектроника

- •35.12. Фоторезистор

- •35.13. Терморезистор

- •35.14. Фотодиод

- •35.15. Светодиод

- •35.16. Полупроводниковый лазер

- •35.17. Тензорезистивный эффект

- •35.18. Эффект Зеебека

- •35.19. Эффект Пельтье

- •35.20. Эффект Томсона

- •Глава 36. Строение и свойства атомного ядра

- •36.1. Размер, состав и заряд атомного ядра

- •36.2. Дефект массы и энергия связи ядра

- •36.3. Ядерные силы. Модели ядра

- •36.4. Радиоактивное излучение и его виды

- •36.5. Закон радиоактивного распада. Правила смещения

- •36.6. Законы сохранения при ядерных реакциях

- •36.7. Цепная реакция деления

- •36.8. Ядерная энергетика

- •36.9. Термоядерный синтез

- •36.10. Бытовые источники ионизирующего излучения

- •Литература

25.4.3. Элементы электронной оптики

Э лектронный

микроскоп

— устройство, предназначенное для

получения изображения микрообъектов;

в нем в отличие от оптического микроскопа

вместо световых лучей используют

ускоренные до больших энергий (30—100 кэВ

и более) в условиях глубокого вакуума

(примерно 0,1 мПа) электронные пучки, а

вместо обычных линз — электронные

линзы. В электронных микроскопах предметы

рассматриваются либо в проходящем, либо

в отраженном потоке электронов, поэтому

различают просвечивающие

и отражательные

электронные микроскопы.

лектронный

микроскоп

— устройство, предназначенное для

получения изображения микрообъектов;

в нем в отличие от оптического микроскопа

вместо световых лучей используют

ускоренные до больших энергий (30—100 кэВ

и более) в условиях глубокого вакуума

(примерно 0,1 мПа) электронные пучки, а

вместо обычных линз — электронные

линзы. В электронных микроскопах предметы

рассматриваются либо в проходящем, либо

в отраженном потоке электронов, поэтому

различают просвечивающие

и отражательные

электронные микроскопы.

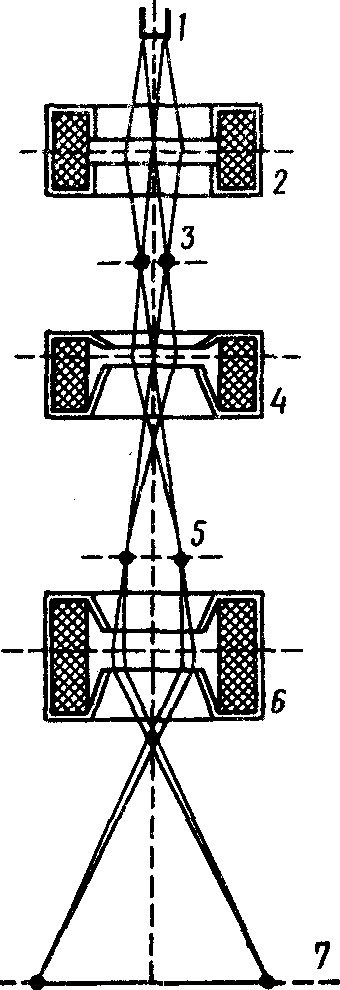

На рис. 25.8. приведена принципиальная схема просвечивающего электронного микроскопа. Электронный Рис.25.8.

пучок, формируемый электронной пушкой 1, попадает а область действия конденсорной линзы 2, которая фокусирует на объекте 3 электронный пучок необходимого сечения и интенсивности. Пройдя объект и испытав в нем отклонения, электроны проходят вторую магнитную линзу — объектив 4 — и собираются ею в промежуточное изображение 5. Затем с помощью проекционной линзы 6 на флуоресцирующем экране достигается окончательное изображение 7.

С помощью электронных микроскопов можно добиться значительно больших увеличений (до 106 раз), что позволяет наблюдать детали структур размерами 0,1 нм.

Глава 26. Природа света и его свойства. Интерференция света

26.1. Развитие представлений о природе света

В конце XVII в. на основе многовекового опыта и развития представлений о свете возникли две теории света: корпускулярная (И. Ньютон) и волновая (Р. Гук и X. Гюйгенс).

Согласно корпускулярной теории свет представляет собой поток частиц (корпускул), испускаемых светящимися телами и летящих по прямолинейным траекториям. Движение световых корпускул Ньютон подчинил сформулированным им законам механики. Так, отражение света понималось аналогично отражению упругого шарика при ударе о плоскость, где также соблюдается закон равенства углов падения и отражения. По теории Ньютона скорость распространения света в среде должна быть всегда больше скорости его распространения в вакууме.

Согласно волновой теории, развитой на основе аналогии оптических и акустических явлений, свет представляет собой упругую волну, распространяющуюся в особой среде - эфире. Эфир заполняет все мировое пространство, пронизывает все тела и обладает механическими свойствами - упругостью и плотностью.

Волновая теория приводит к выводу, отличному от вывода теории Ньютона. По теории Гюйгенса скорость распространения света в среде должна быть всегда меньше скорости его распространения в вакууме.

Несмотря на признание волновой теории, она обладала целым рядом недостатков. Например, явления интерференции, дифракции и поляризации могли быть объяснены только в том случае, если световые волны считать поперечными. Далее эксперименты показали, что скорость распространения света в разных средах различна, поэтому эфир должен обладать в разных средах различными свойствами. Теория Гюйгенса не могла объяснить также физической природы наличия разных цветов.

Наука о свете накапливала экспериментальные данные, свидетельствующие о взаимосвязи световых, электрических и магнитных явлений, что позволило Максвеллу создать электромагнитную теорию. Согласно электромагнитной теории Максвелла,

с/υ

=

![]() =n,

(26.1)

=n,

(26.1)

где с и υ — соответственно скорости распространения света в вакууме и в среде с диэлектрической проницаемостью ε и магнитной проницаемостью μ. Это соотношение связывает оптические, электрические и магнитные постоянные вещества. По Максвеллу, ε и μ — величины, не зависящие от длины волны света, поэтому электромагнитная теория не могла объяснить явление дисперсии (зависимость показателя преломления от длины волны). Теория Максвелла не смогла объяснить процессов испускания и поглощения света, фотоэлектрического эффекта, комптоновского рассеяния и т. д.

Эта трудность была преодолена Лоренцем, предложившим электронную теорию, согласно которой диэлектрическая проницаемость ε зависит от длины волны падающего света. Теория Лоренца ввела представление об электронах, колеблющихся внутри атома, и позволила объяснить явления испускания и поглощения света веществом. Теории Лоренца, в свою очередь, не смогла объяснить многие явления, связанные с взаимодействием света с веществом, в частности вопрос о распределении энергии по длинам волн при тепловом излучении черного тела.

Перечисленные затруднения и противоречия были преодолены благодаря гипотезе М. Планка, согласно которой излучение и поглощение света происходит не непрерывно, а дискретно, т. е. определенными порциями (квантами), энергия которых определяется частотой ν

Е0 = hν, (26.2)

где h= 6,62510-34 Джс - постоянная Планка.

Теория Планка объяснила тепловое излучение черного тела. Эйнштейн создал квантовую теорию света, согласно которой не только излучение света, нo и его распространение происходит в виде потока световых квантов — фотонов, энергия которых определяется соотношением (26.2), а масса и импульс

mф = Е0/с2 = hv/с2= h/λс, (26.3)

р= hv/с = h/λ. (26.4)

Квантовые представления о свете хорошо согласуются с законами излучения и поглощения света, законами взаимодействия света с веществом. Явления интерференция, дифракция и поляризация света объясняются на основе волновых представлений. Все многообразие изученных свойств и законов распространения света, его взаимодействия с веществом показывает, что свет имеет сложную природу. Он представляет собой единство противоположных видов движения — корпускулярного (квантового) и волнового (электромагнитного). Длительный путь развития привел к современным представлениям о двойственной корпускулярно-волновой природе света. Выражения (26.2; 26.3; 26.4) связывают корпускулярные характеристики излучения — массу и энергию кванта — с волновыми — частотой колебаний и длиной волны. Таким образом, свет представляет собой единство дискретности и непрерывности.