- •Курс общей физики,

- •Глава 1. Кинематика материальной точки

- •Глава 14. Диэлектрики. Электроемкость

- •Глава 30. Тепловое излучение

- •Глава 36. Строение и свойства атомного ядра

- •1.2. Скорость

- •1.3. Ускорение и его составляющие

- •1.4. Угловая скорость и угловое ускорение

- •Глава 2. Динамика материальной точки

- •2.1. Первый закон Ньютона. Масса. Сила

- •2.2. Основной закон динамики поступательного движения.

- •2.3. Третий закон Ньютона

- •2.4. Силы в механике

- •2.5. Закон сохранения импульса. Центр масс

- •Глава 3. Энергия, как универсальная мера различных форм движения и взаимодействия тел. Закон сохранения энергии

- •3.1. Энергия, работа, мощность

- •3.2. Кинетическая и потенциальная энергии

- •3.3. Закон сохранения энергии

- •Глава4. Динамика вращательного движения твердого тела

- •4.1. Модель абсолютно твердого тела

- •4.2. Момент силы

- •4.3. Пара сил

- •4.4. Простые машины

- •4.5. Момент инерции

- •4.6. Кинетическая энергия вращения

- •4.7. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела

- •4.8. Момент импульса и закон его сохранения

- •Глава 5. Элементы теории относительности эйнштейна

- •5.1. Преобразования Галилея.

- •5.2. Постулаты специальной (частной) теории относительности

- •5.3. Преобразования Лоренца

- •5.4. Следствия из преобразований Лоренца

- •5.5. Основной закон релятивистской динамики материальной точки

- •5.6. Закон взаимосвязи массы и энергии

- •Глава 6. Элементы механики жидкостей и газов

- •6.1. Давление в жидкости и газе

- •6.2. Уравнение неразрывности

- •6.3. Уравнение Бернулли и следствия из него

- •6.4. Ламинарный и турбулентный режимы течения жидкостей

- •6.5. Движение тел в жидкостях и газах

- •Основы молекулярной физики и термодинамики

- •Глава 7.Основные положения молекулярно- кинетической теории

- •7.1. Введение

- •7.2. Законы идеального газа

- •2) Давление данной массы газа при постоянном объеме изменяется линейно с температурой:

- •7.3.Уравнение Клапейрона – Менделеева

- •7.4. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов

- •Глава 8. Закон максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и энергиям

- •8.1. Введение

- •8.2. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа

- •8.3. Барометрическая формула. Распределение Больцмана

- •8.4. Среднее· число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул

- •Глава 9. Реальные газы

- •9.1. Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия

- •9.2. Уравнение Ван-дер-Ваальса

- •9.3. Изотермы Ван-дер-Ваальса и их анализ

- •9.4. Внутренняя энергия реального газа

- •Глава 10. Свойства реальных жидкостей

- •10.1. Поверхностное натяжение

- •10.2. Явление смачивания

- •10.3. Давление под искривленной поверхностью жидкости

- •10.4. Капиллярные явления

- •Глава 11. Основы термодинамики

- •11.1. Введение

- •11.2. Число степеней свободы молекулы. Закон равномерного распределения энергии по степеням свободы молекул

- •В классической статистической физике выводится

- •11.3. Первое начало термодинамики

- •11.4. Работа газа при изменении его объема

- •11.5. Теплоемкость

- •11.6. Применение первого начала термодинамики к изопроцессам

- •Глава 12. Второе начало термодинамики

- •12.1. Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы

- •12.2. Энтропия, ее статистическое толкование

- •12.3.Второе начало термодинамики

- •12.4. Тепловые двигатели и холодильные машины.

- •Электричество и магнетизм

- •Глава 13. Основы электростатики

- •13.1. Атомистичность заряда. Закон сохранения заряда

- •13.2. Закон Кулона

- •13.3. Поток вектора напряженности

- •13.4. Теорема Гаусса

- •13.5. Поле бесконечной однородно заряженной плоскости

- •13.6. Поле двух разноименно заряженных плоскостей

- •13.7. Поле бесконечно заряженного цилиндра

- •13.8. Работа сил электростатического поля

- •13.9. Потенциал

- •13.10. Связь между напряженностью электрического поля

- •13.11. Эквипотенциальные поверхности

- •13.12. Применение электростатики в строительстве

- •13.12.1.Покрытия, основанные на электростатических принципах

- •13.12.2.Строительные технологические процессы, которые сопровождаются образованием электростатических полей

- •Глава14. Диэлектрики. Электроемкость

- •14.1. Полярные и неполярные молекулы

- •14.2. Диполь в однородном и неоднородном электрических полях

- •14.3. Поляризация диэлектриков

- •14.4. Поле внутри плоской пластины

- •14.5. Электроемкость

- •14.6. Конденсаторы

- •14.7. Энергия системы зарядов

- •14.8. Энергия заряженного конденсатора

- •14.9. Энергия электрического поля

- •Глава 15. Постоянный электрический ток

- •15.1. Сила и плотность тока

- •15.2. Сторонние силы. Эдс.

- •15.3. Закон Ома

- •15.4. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа

- •Глава 16. Магнитное поле токов

- •16.1.Закон Ампера

- •16.2. Магнитное поле. Закон Био – Савара - Лапласа

- •16.3. Работа перемещения контура с током в магнитном поле

- •16.4. Сила Лоренца

- •16.5. Влияние магнитных полей на живые организмы

- •Глава 17. Поток вектора магнитной индукции. Теорема гаусса

- •17.2. Токи при замыкании и размыкании цепи

- •Глава18. Магнитное поле в веществе

- •18.1. Магнитные моменты электронов и атомов

- •18.2. Магнитные свойства вещества. Ферромагнетизм

- •18.3. Диамагнетизм

- •18.4. Парамагнетизм

- •Глава 19. Механические колебания

- •19.1.Гармонические колебания и их характеристики

- •19.2. Дифференциальное уравнение свободных колебаний

- •18.3.Скорость и ускорение гармонических колебаний

- •19.4. Энергия колебаний Кинетическая энергия материальной точки, совершающей гармонические колебания равна

- •19.5.Сложение гармонических колебаний

- •19.6. Сложение взаимно-перпендикулярных колебаний

- •Глава 20. Затухающие и вынужденные колебания

- •20.1. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний

- •20.2. Вынужденные колебания

- •20.3.Резонанс вынужденных колебаний

- •Глава 21. Электромагнитные колебания

- •21.1 Свободные электромагнитные колебания

- •21.2.Затухающие колебания в электрическом колебательном контуре

- •21.3.Вынужденные электромагнитные колебания

- •21.4.Переменный электрический ток

- •21.5.Резонанс токов и напряжение в цепи переменного тока

- •21.6. Мощность, выделяемая в цепи переменного тока

- •Глава 22. Упругие волны

- •22.1.Волновые процессы. Продольные и поперечные волны

- •22.2.Уравнение бегущей волны

- •22.3. Фазовая скорость бегущей волны

- •22.4.Принцип суперпозиции волн. Групповая скорость

- •22.5.Интерференция волн

- •22.6.Стоячие волны

- •Глава 23. Акустика

- •23.1. Основные характеристики звуковых волн

- •23.2. Эффект Доплера

- •23.3.Применение ультразвука

- •Глава 24. Электромагнитные волны

- •24.1.Экспериментальное получение электромагнитных волн

- •24.2.Дифференциальное уравнение электромагнитной волны

- •24.3. Энергия электромагнитных волн. Импульс электромагнитного поля

- •Глава 25. Взаимодействие света с веществом

- •25.1. Основные законы оптики. Полное отражение

- •25.2. Поглощение и рассеяние света

- •25.3. Тонкие линзы. Изображение предметов с помощью линз

- •25. 4. Оптические приборы, используемые в строительной технике

- •25.4.1. Теодолиты

- •25.4.2. Микроскоп

- •25.4.3. Элементы электронной оптики

- •Глава 26. Природа света и его свойства. Интерференция света

- •26.1. Развитие представлений о природе света

- •26.2. Интерференция света

- •26.4. Применение интерференции света.

- •Глава 27. Дифракция света

- •27.1. Принцип Гюйгенса — Френеля

- •27.2. Метод зон Френеля. Прямолинейное распространение света

- •27.3. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске

- •27.4. Дифракция Фраунгофера на одной щели

- •27.5. Дифракция Фраунгофера на дифракционной решетке

- •27.6. Понятие о голографии

- •Глава 28. Рентгеновский анализ

- •28.1. Рентгеновские лучи

- •28.2. Источники рентгеновских лучей

- •28.3. Основные методы рентгеноструктурного анализа

- •Глава 29. Дисперсия и поляризация света

- •29.1. Видимый свет

- •29.2. Дисперсия света

- •29.3. Естественный и поляризованный свет

- •Если свет падает на границу раздела под углом Брюстера, то отраженный и преломленный лучи взаимно перпендикулярны.

- •29.4. Вращение плоскости поляризации

- •29.5. Применение поляризационных микроскопов

- •Глава 30. Основные характеристики светотехники

- •30.1. Энергия излучения. Поток излучения.

- •30.2. Кривая относительной спектральной чувствительности глаза

- •30.3. Телесный угол. Сила излучения

- •30.4. Сила света

- •30.5. Световой поток. Связь между энергетическими и световыми величинами

- •30.6. Освещенность

- •30.7. Яркость

- •30.8. Светимость

- •30.9. Законы освещенности

- •30.10. Фотометры

- •Глава 31. Тепловое излучение

- •31.1. Характеристики теплового излучения

- •31.2. Закон Кирхгофа

- •31.3. Законы Стефана — Больцмана и смещения Вина

- •31.4. Формулы Рэлея-Джинса и Планка

- •31.5. Оптическая пирометрия

- •31.6. Тепловые источники света

- •31.7. Теплообмен излучением между поверхностями в помещении

- •Глава 32. Фотоэффект. Двойственная природа света

- •32.1. Виды фотоэлектрического эффекта. Законы внешнего фотоэффекта

- •32.2. Уравнение Эйнштейна для внешнего фотоэффекта

- •32.3. Масса и импульс фотона. Давление света

- •32.4. Эффект Комптона и его элементарная теория

- •32.5. Применение фотоэффекта

- •Глава 33. Основы квантовой механики

- •33.1. Корлускулярно-волновой дуализм свойств вещества

- •32.2. Соотношение неопределенностей Гейзенберга

- •33.3. Волновая функция и ее статистический смысл

- •33.4 Уравнение Шредингера

- •33.5. Частица в одномерной прямоугольной «потенциальной яме с бесконечно высокими «стенками»

- •33.6. Туннельный эффект

- •Глава 34. Теория атома водорода по бору. Квантовая теория атома водорода

- •34.1. Модель атома Резерфорда-Бора

- •34.2. Постулаты Бора

- •34.3. Спектр атома водорода по Бору

- •Полная энергия электрона в водородоподобной системе складывается из его кинетической энергии (mеυ2/2) и потенциальной энергии в электростатическом поле ядра (-Ze2/4πε0r):

- •34.4. Атом водорода в квантовой механике

- •Решение уравнения Шредингера, т.Е. Математическое описание орбитали, возможно лишь при определенных, дискретных значениях характеристик, получивших название квантовых чисел.

- •Формы орбиталей, соответствующие различным значениям l

- •34.5. Спин электрона

- •34.6. Спектры. Спектральный анализ

- •Глава 35. Элементы зонной теории твердых тел

- •35.1. Кристаллы. Связи между атомами и молекулами в твердых телах

- •35.2. Зоны энергетических уровней электронов в кристалле

- •35.3. Проводники, полупроводники и диэлектрики по зонной теории

- •35.4. Собственная проводимость полупроводников

- •35.5. Уровень Фéрми

- •35.6. Температурная зависимость электропроводности полупроводников

- •35.7. Примесная проводимость

- •35.8. Электронно-дырочный переход

- •35.9. Полупроводниковый диод

- •35.10. Транзистор

- •35.11. Микроэлектроника

- •35.12. Фоторезистор

- •35.13. Терморезистор

- •35.14. Фотодиод

- •35.15. Светодиод

- •35.16. Полупроводниковый лазер

- •35.17. Тензорезистивный эффект

- •35.18. Эффект Зеебека

- •35.19. Эффект Пельтье

- •35.20. Эффект Томсона

- •Глава 36. Строение и свойства атомного ядра

- •36.1. Размер, состав и заряд атомного ядра

- •36.2. Дефект массы и энергия связи ядра

- •36.3. Ядерные силы. Модели ядра

- •36.4. Радиоактивное излучение и его виды

- •36.5. Закон радиоактивного распада. Правила смещения

- •36.6. Законы сохранения при ядерных реакциях

- •36.7. Цепная реакция деления

- •36.8. Ядерная энергетика

- •36.9. Термоядерный синтез

- •36.10. Бытовые источники ионизирующего излучения

- •Литература

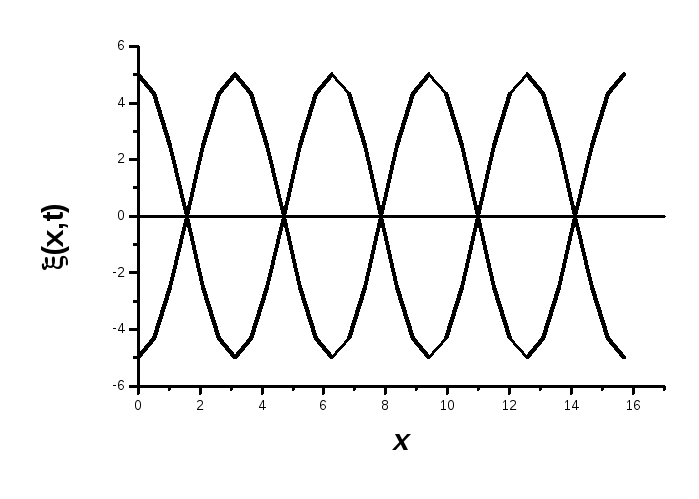

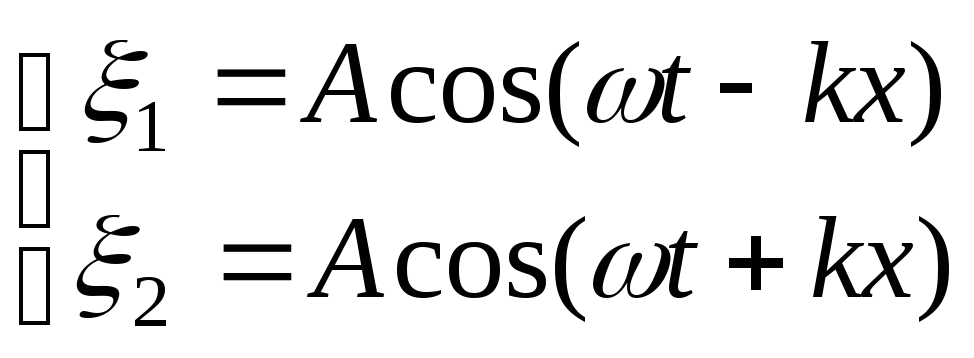

22.6.Стоячие волны

Особым случаем интерференции являются стоячие волны они наблюдаются при наложении двух бегущих волн, распространяющихся навстречу друг другу. Запишем систему уравнений

. (22.24)

. (22.24)

При решении данной получается уравнение

![]() , (22.25)

, (22.25)

подставим значение волнового числа, получим уравнение стоячей волны.

![]() . (22.26)

. (22.26)

Стоячую волну можно изобразить, как показано на рис. 22.4.

Точки в которых амплитуда максимальна (Аст=2А) называются пучностью. Точки в которых амплитуда равна нулю (Аст=0) называются узлами. Точки среды находящиеся в узлах колебаний не совершают.

|

|

|

Рис.22.4 |

Образование стоячих волн наблюдается при интерференции бегущей и отраженной волн. Тогда по формуле (22.26) определим координаты пучности и узла.

Координаты

пучности

![]() .

(22.27)

.

(22.27)

Координаты

узла

![]() .

(22.28)

.

(22.28)

Будет ли наблюдаться на границе отражения пучность или узел зависит от соотношения плотностей сред. Если плотность среды, от которой происходит отражение меньше плотности, среда распространения волны получается пучность. Если же среда отражения более плотная, то узел т.к. происходит изменение фазы.

В случае стоячей волны не происходит переноса энергии т.к. волны переносят энергию в противоположных направлениях. В пределах расстояний полуволны происходит превращение кинетической энергии в потенциальную.

Данный эффект, что стоячая волна энергию не переносит, используется при борьбе с шумами на автомобильных магистралях, специальным размещением щитов. (Например, Каширское шоссе.)

Прямоточный глушитель в автомобиле «Toyota» - сконструирован таким образом, чтобы в нем создавалась стоячая волна на разных участках по длине глушителя.

Глава 23. Акустика

23.1. Основные характеристики звуковых волн

Звуковыми (или акустическими) волнами называются распространяющиеся в среде волны, обладающие частотами; в пределах 16—20 000 Гц. Волны указанных частот, воздействуя на слуховой аппарат человека, вызывают ощущение звука. Волны с v< 16 Гц (инфразвуковые) и v>>20 кГц (ультразвуковые) органами слуха человека не воспринимаются. Звуковые волны в газах и жидкостях могут быть только продольными, так как эти среды обладают упругостью лишь по отношению к деформациям сжатия растяжения. В твердых телах звуковые волны могут быть как продольными, так поперечными, так как твердые тела обладают упругостью по отношению к деформациям сжатия (растяжения) и сдвига.

Интенсивностью звука I (или силой звука– называется величина, определяемая средней по времени энергией, переносимой звуковой волной в единицу времени сквозь единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения волны:

![]() . (23.1)

. (23.1)

Единица интенсивности звука в СИ — [I] = (Вт/м2).

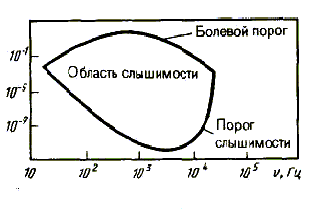

Чувствительность человеческого уха различна для разных частот. Для того чтобы вызвать звуковое ощущение, волна должна обладать некоторой минимальной интенсивностью, но если эта интенсивность превышает определенный предел, то звук не слышен и вызывает только болевое ощущение.

Таким образом, для каждой частоты колебаний существует наименьшая (порог слышимости) и наибольшая (порог болевого ощущения) интенсивность звука, которая способна вызвать звуковое восприятие. На рис.23.1 представлена зависимость порогов слышимости и болевого ощущения от частоты звука. Область, расположенная между этими двумя кривыми, является областью слышимости.

Если интенсивность звука является величиной, объективно характеризующей волновой процесс, то субъективной характеристикой звука, связанной с его интенсивностью, является громкость звука, зависящая от частоты. По физиологическому закону Вебера — Фехнера, с ростом интенсивности звука громкость возрастает по логарифмическому закону. На этом основании вводят объективную оценку громкости звука по измеренному значению его интенсивности:

![]() , (23.2)

, (23.2)

где I0— интенсивность звука на пороге слышимости, принимаемая для всех звуков равной 10-12 Вт/м2.

Величина L называется уровнем интенсивности звука и выражается в белах (в честь изобретателя телефона Белла). Обычно пользуются единицами, в 10 раз меньшими,— децибелами (дБ).

|

|

|

Рис.23.1. |

Физиологической характеристикой звука является уровень громкости, который выражается в фонах (фон). Громкость для звука в 1000 Гц (частота стандартного чистого тона) равна 1 фон, если его уровень интенсивности равен 1 дБ. Например, шум в вагоне метро при большой скорости соответствует «90 фон, а шепот на расстоянии 1 м — 20 фон.

Некоторые данные об интенсивности звука от различных источников, а также в примечании некоторые советы.

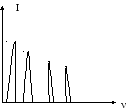

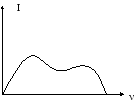

Реальный звук является наложением гармонических колебаний с большим набором частот, как показано на рис.23.2. т. е. звук обладает акустическим спектром, который может быть сплошным, в некотором интервале присутствуют колебания всех частот (рис.23.2(б)) и линейчатым, где присутствуют отделенные друг от друга определенные частоты (рис.23.2(а)).

|

Источники звука |

Уровень громкости дБ |

Интенсивность Вт/м2 |

Примечание | |

|

Реактивный самолет (на расстоянии 30 м от него) |

140 |

100 |

Строительство зданий и жилых домов в районе аэропортов не рекомендуется | |

|

Источник звука на пороге болевого ощущения |

120 |

1 |

Вредно для здоровья человека т.к. порог вредности 90 дБ смертельный уровень 180 дБ. | |

|

Рок музыка в закрытом помещении |

120 |

1 |

Вредно для здоровья человека т.к. порог вредности 90 дБ | |

|

Интенсивное уличное движение |

70 |

1 10-5 |

Использование эффекта, что стоячая волна не переносит энергию, можно использовать для борьбы с шумами уличного движения. Между щитами, поставленными с рассчитанным расстоянием и под определенным углом к магистрали, можно создать стоячую волну (пример, Каширское шоссе, Московской обл.). На этом же эффекте сконструирован глушитель автомобиля “Toyota” | |

|

Шум в салоне автомобиля движущегося со скоростью 100 км/ч |

75 |

3, 10-5 |

| |

|

Обычный разговор |

65 |

3 10-6 |

| |

|

Родио (негромкое) |

40 |

1 10-8 |

| |

|

Шум листвы |

10 |

1 10-11 |

| |

|

Любой источник звука на пороге слышимости |

0 |

1 10-12 |

| |

|

|

|

| ||

|

а |

б |

| ||

|

Рис.23.2. Акустический спектр звуковых частот (а) – линейчатый; (б)-сплошной |

| |||

Звуковое ощущение характеризуется помимо громкости еще высотой и тембром. Высота звука — качество звука, определяемое человеком субъективно на слух и зависящее от частоты звука. С ростом частоты высота звука увеличивается, т. е. звук становится «выше». Характер акустического спектра и распределения энергии между определенными частотами определяет своеобразие звукового ощущения, называемое тембром звука. Так, различные певцы, берущие одну и ту же ноту, имеют различный акустический спектр, т. е. они имеют различный тембр.

Источником звука может быть всякое тело, колеблющееся в упругой среде со звуковой частотой (например, в струнных инструментах источником звука является струна, соединенная с корпусом инструмента).

Совершая колебания, тело вызывает колебания прилегающих к нему частиц среды с такой же частотой. Состояние колебательного движения последовательно передается к все более удаленным от тела частицам среды, т. е. в среде распространяется волна с частотой колебаний, равной частоте ее источника, и с определенной скоростью, зависящей от плотности и упругих свойств среды. Скорость распространения звуковых волн в газах вычисляется по формуле

![]() ,

(23.3.)

,

(23.3.)

где R — газовая постоянная М — молярная масса, γ=сp/сv — показатель адиабаты, Т — термодинамическая температура. Согласно (23.3) выходит, что скорость звука в газе не зависит от давления р газа, но возрастает с повышением температуры. Чем больше молярная масса газа, тем меньше в нем скорость звука. Например, при Т = 273К скорость звука в воздухе (М = 2910-3 кг/моль) =331 м/с, в водороде (М = 210-3 кг/моль), = 1260 м/с. Выражение (23.3) соответствует опытным данным.

При распространении звука в атмосфере необходимо учитывать целый ряд факторов: скорость и направление ветра влажность воздуха, молекулярную структуру газовой среды, явление преломлен и отражения звука на границе двух сред. Кроме того, любая реальная среда обладает вязкостью, поэтому наблюдается затухание звука, т. е. уменьшение его амплитуды и, следовательно, интенсивности звуковой волны по мере ее распространения. Затухание звука обусловлено в значительной мере его поглощением в среде, связанным с необратимым переходом звуковой энергии в другие формы энергии (в основном в тепловую).

Скорость распространения звука в жидкостях

![]() , (23.4.)

, (23.4.)

где k - коэффициент сжимаемости жидкости, ρ- плотность среды.

Для твердых тел

![]() , (23.5.)

, (23.5.)

где Е- модуль Юнга, ρ- плотность среды.

Основной особенностью акустических процессов в замкнутых помещениях является наличие многократных отражений звука от ограничивающих поверхностей (стен, потолка), в помещении средних размеров волна претерпевает несколько сот отражений, прежде чем ее энергия уменьшается до порога слышимости. В больших помещениях звук достаточной силы может быть слышен после выключения источников в течение нескольких десяткой секунд за счет существования отраженных волн, движущихся во всевозможных направлениях Совершенно очевидно, что такое постепенное замирание звука, в одной стороны выгодно, так как звук усиливается за счет энергии отраженных волн; однако, с другой стороны, чрезмерно временное замирание может существенно ухудшить восприятие связанного звучания (речи, музыки) вследствие того, что каждая новая часть связанного контекста (например, каждый новый слог речи) перекрывается еще не отвечавшими предыдущими. Для создания хорошей слышимости время отзвука в аудитории должно иметь некоторую оптимальную величину.

При каждом отражении часть энергии теряется вследствие поглощения. Отношение поглощенной энергии звука к падающей называют коэффициентом поглощения звука. Приведем значения для ряда случаев.

|

Открытое окно |

1,00 |

|

Отштукатуренная кирпичная стена |

0,025 |

|

Стекло обычной толщины |

0,.027 |

|

Известь по деревянной обрешетке |

0,034 |

|

Линолеум |

0,12 |

|

Ковер |

0,2 |

|

Войлок(толщиной 2,5 см на расстоянии 8 см от стены) |

0,78 |

|

Паркет |

0,06 |

|

Бетон |

0,015 |

Очевидно, что чем больше коэффициент поглощения звука, характерный для стен какого либо помещения, и чем меньше размеры этого помещения, тем короче время отзвука.

Время

отзвука, в течение которого интенсивность

звука убывает до порога слышимости,

зависит не только от свойств помещения,

но и от начальной силы звука. Чтобы

внести определенность в расчет

акустических свойств аудиторий принято

(совершенно словно) рассчитывать время,

в течение которого плотность звуковой

энергии уменьшается до одной миллионной

доли начального значения.

Это время называют временем стандартной

реверберации или просто реверберацией.

Оптимальное значение реверберации, при

котором слышимость может считаться

наилучшей, многократно определялась

экспериментально. В малых помещениях

(объемом не выше 350 м3)

оптимальной является реверберация

1,06с. При дальнейшем увеличении объема

оптимальная реверберация растет

пропорционально

![]() .

.

Борьба с уличными шумами Борьба с шумом, излучаемым автомобильным транспортом является важной проблемой. Вопросы сооружения и конструирования придорожных барьеров рассматриваются при проектировании дороги. Обычно акустический барьер имеет форму вертикальной стенки, хотя широкое применение получили и иные формы, делались попытки улучшить эстетические, нежели экранирующие, характеристики барьеров. При проектировании эффективного звукового барьера ставят следующие цели: барьер должен иметь достаточную массу для ослабления звука, быть доступным для текущего обслуживания и ремонта; установка барьера не должна приводить к росту несчастных случаев. Чтобы обеспечить оптимальную степень звукозащищенности, барьер должен располагаться вблизи источника шума или вблизи объекта, защищаемого от шума. Хотя масса барьера не должна быть значительной, важно обеспечить тщательное уплотнение всех просветов в конструкции барьера. Дырка или просвет в конструкции барьера может привести к существенному уменьшению его экранирующей возможности, а наличие указанных дефектов может вызвать резонансные эффекты, что может привести, в свою очередь, к изменению характера преобразованного барьером звука, при котором произойдет изменение широкополосного шума в шум, содержащий дискретные тона.