цитология гистология и эмбриология александровская козлов радостина

.pdf

Выводные протоки. Мелкие и средние выводные протоки молочной железы выстланы однослойным кубическим эпителием. Высота клеток эпителия увеличивается по мере увеличения калибра протока. В крупных протоках он высокий призматический однослойный и двухслойный. Вторым слоем в мелких и средних протоках лежат миоэпителиальные клетки, которые в крупных протоках замещаются гладкими мышечными. В молочной цистерне эпителий двухслойный, а в соске многослойный ороговевающий.

Молочная цистерна выстлана двухслойным призматическим эпителием, частично в некоторых участках поверхности цистерны переходящим в многослойный плоский. Собственный слой слизистой оболочки образован рыхлой неоформленной соединительной тканью, богатой эластическими волокнами.

Сосок вымени коровы образуется как складка кожи, соответственно сосочковый канал выстилается многослойным плоским эпителием. Между двумя эпителиальными слоями (эпидермисом кожи соска и эпителием его канала) залегает слой соединительной ткани и гладких мышечных клеток. Эпителий сосочкового канала ороговевает, что предупреждает сужение или замыкание сосочкового канала. Соединительная ткань соска содержит гладкие мышечные клетки, образующие четыре слоя: 1) продольный, хорошо развитый в области молочной цистерны; 2) кольцевой, образующий сфинктер соска; 3) слой мышечных клеток, переплетающихся между собой, и 4) радиальные пучки клеток,

Молочная железа богато иннервирована. От крупных нервных стволов отдельные волокна направляются по кровеносным сосудам в железистую паренхиму, где образуют чувствительные и эффекторные нервные окончания, участвующие в рефлекторных процессах молокоотделения и молокоотдачи.

337

334 :: 335 :: 336 :: 337 :: Содержание

337 :: 338 :: 339 :: 340 :: 341 :: Содержание

ГЛАВА 10

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Общая характеристика. Все животные относятся к гетеротрофным организмам. Чтобы нормально развиваться, расти, размножаться, гетеротрофы должны получать с пищей незаменимые вещества, которые не могут синтезировать сами из неорганических соединений. Они живут за счет автотрофных организмов и их биосинтетических процессов.

Пищевые (органические) вещества, поступившие в организм, используются животным либо в качестве сырья для синтеза новых макромолекул, либо окисляются, доставляя организму энергию. Последняя расходуется в процессе жизнедеятельности животного.

Расщепление сложных веществ и превращение их в простые, которые могут быть усвоены клетками, протекают в пищеварительной системе под влиянием ферментов, вырабатываемых пищеварительными железами.

337

Таким образом, функциями пищеварительной системы являются: захватывание пищи, ее механическое раздробление, химическая переработка, всасывание, формирование и выведение каловых масс.

По своим морфофункциональным особенностям пищеварительная система делится на пищеварительную трубку и крупные застенные железы, расположенные за пределами ее стенки: слюнные железы, печень, поджелудочная железа. Пищеварительная трубка представляет собой сквозную трубку, незамкнутую с концов, в которой различают передний, средний и задний отделы. К переднему отделу относят ротовую полость, глотку, пищевод. Он осуществляет захватывание пищевых масс, механическую их переработку и транспортировку в средний отдел.

Средний отдел включает желудок, кишечник (тонкий и толстый). Здесь протекают химическая переработка пищи, всасывание в кровь и лимфу продуктов ферментативного расщепления, образование каловых масс.

Задний отдел - короткая анальная часть прямой кишки, функция которой сводится к выведению каловых масс (непереваренных остатков пищи).

В развитии тканей стенки кишечной трубки принимают участие энтодерма, мезенхима, висцеральный листок несегментированной мезодермы. Из энтодермы образуется внутренний эпителиальный слой; мезенхима - это материал для развития соединительной и гладкомышечной тканей; эпителий наружной поверхности кишечной трубки возникает из висцерального листка мезодермы.

Застенные железы развиваются путем выпячивания кишечной трубки, следовательно,

вих закладке принимают участие те же эмбриональные зачатки.

Встроении разных органов пищеварительной трубки, несмотря на их морфофункциональные различия, имеется много общего: они построены из трех оболочек

- слизистой, мышечной и либо серозной (если орган находится в грудной или брюшной полостях), либо адвентиции (если орган расположен за пределами этих полостей).

С л и з и с т а я о б о л о ч к а - самая внутренняя оболочка пищеварительной трубки. Она имеет влажную поверхность и покрыта слизью, которая вырабатывается эпителиальными клетками слизистой оболочки. Слизистая оболочка в большинстве случаев состоит из четырех слоев: эпителий, собственная пластинка, мышечная пластинка, подслизистая основа. Исключением из этого правила является ротовая полость. В ее состав входят эпителий, основная пластинка и подслизистая основа. Последняя может отсутствовать, так же как и мышечная пластинка, в связи с тем что слизистая оболочка ротовой полости прочно фиксирована к костной основе и не образует складок.

Строение эпителия слизистой оболочки меняется в каудальном направлении. В переднем отделе он многослойный плоский (сквамозный), в среднем - однослойный столбчатый (цилиндрический).

338

Собственная пластинка построена из соединительной ткани с обильной васкуляризацией. Мышечная пластинка состоит из гладкомышечных клеток, образующих обычно циркулярный и продольный слои. Подслизистая основа представлена рыхлой неоформленной соединительной тканью. По сравнению с основной пластинкой в ней больше волокнистых структур. Подслизистая основа обеспечивает подвижность слизистой оболочки и формирование складчатости. Она содержит густую сеть кровеносных сосудов, питающих слизистую оболочку и подслизистое нервное сплетение.

Характерная особенность слизистой оболочки - наличие желез в составе ее слоев. Секреторную функцию могут выполнять клетки внутреннего эпителиального слоя (желудок), в виде одноклеточных желез они могут находиться между клетками эпителия (кишечник), располагаться в основной пластинке (желудок) или & подслизистой основе (пищевод, двенадцатиперстная кишка).

М ы ш е ч н а я о б о л о ч к а построена из двух, реже трех слоев гладкомышечных клеток. Внутренний слой образуют циркулярное расположенные клетки, наружный - продольно. Мышечная оболочка переднего и заднего отделов образована поперечнополосатой мышечной тканью с аналогичной ориентацией мышечных волокон, что связано с произвольным их сокращением. Между слоями мышечной оболочки проходит рыхлая соединительная ткань с кровеносными, лимфатическими сосудами и межмышечным нервным сплетением. Мышечная оболочка регулирует величину просвета кишечной трубки, перемещает содержимое в каудальном направлении с помощью "волн сокращения".

С е р о з н а я о б о л о ч к а состоит из рыхлой соединительной ткани и мезотелия (однослойного плоского эпителия), лежащего снаружи. У нее, как правило, гладкая и влажная поверхность, что облегчает подвижность органов пищеварительной трубки, обеспечивает скольжение. Кроме того, она защищает органы от трения, участвует в образовании серозной жидкости и способствует всасыванию последней. В шейной части пищевода серозная оболочка отсутствует. Наружная оболочка в этом отделе

пищеварительной |

трубки |

построена из рыхлой соединительной ткани и называется |

а д в е н т и ц и е й |

(рис. |

250). В отличие от серозной оболочки адвентиция прочно |

фиксирует орган к окружающей его волокнистой соединительной ткани.

Пищеварительная трубка снабжается кровью по трем взаимосвязанным сосудистым сплетениям: подслизистому, мышечному, подсерозному.

Лимфатические сосуды расположены под эпителием, в глубоких частях собственной пластинки, вокруг желез, в подслизистой основе, мышечной оболочке, в адвентиции.

Иннервируется кишечный тракт симпатической и парасимпатической нервной системой. В стенке пищеварительной трубки расположены три связанных друг с другом нервных сплетения: подслизистое, межмышечное, подсерозное, либо адвентициальное (рис. 251). Они сформированы интрамуральными

339

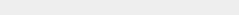

Рис. 250. Схема строения стенки (продольный разрез) различных отделов пищеварительного тракта:

А - пищевод; Б - желудок; В - тонкая кишка; Г - толстая кишка; Z - слизистая, II - мышечная и III - серозная оболочки; 1 - эпителиальный слой; 2 - основная пластинка; 3 - мышечная пластинка; 4 - подслизистая основа; 5 - адвентиция.

парасимпатическими ганглиями. Экстрамуральные симпатические ганглии расположены за пределами стенки пищеварительной трубки. К ним относят верхний шейный узел, звездчатый узел, ганглии солнечного и тазового сплетений.

Экстрамуральные и интрамуральные ганглии обеспечивают эфферентную и афферентную иннервацию. Нервные сплетения состоят из нервных ганглиев, образованных нервными и глиальными клетками, нервными волокнами, рыхлой соединительной тканью. Морфофункциональную характеристику нейронов ганглиев см. в главе 4. Эфферентные нейроны вегетативных ганглиев, аксоны которых заканчиваются нервно-мышечными и нервно-железистыми окончаниями, иннервируют гладкие мышцы и железы.

Афферентные нейроны вегетативных и спинномозговых ганглиев иннервируют эпителий, железы, соединительную ткань, мышцы, нервные ганглии, кровеносные сосуды.

Крупные застенные железы пищеварительной системы, как и .железы, расположенные в стенке пищеварительной трубки, в основном являются сложными экзокринными железами. В связи с этим они построены из концевой части (главных отделов) и выводных протоков. Строение концевой части обусловлено составом

340

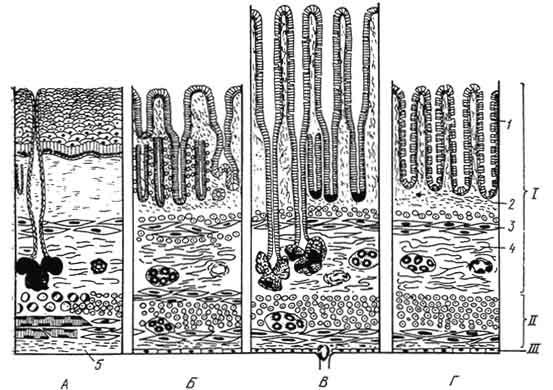

Рис. 251. Схема расположения нервных элементов в стенке пищеварительной трубки (на примере тонкой кишки):

I - слизистая оболочка; II - мышечная оболочка; III - серозная оболочка; 1 - разветвление нервных волокон в слизистой оболочке; 2 - подслизистое нервное сплетение; 3 - мышечно-кишечное нервное сплетение (по Рамон и Кахалю).

продуцируемого ими секрета. В поджелудочной железе наряду с экзокринной частью имеется и эндокринная, лишенная выводных протоков.

341

337 :: 338 :: 339 :: 340 :: 341 :: Содержание

341 :: 342 :: 343 :: 344 :: 345 :: 346 :: 347 :: 348 :: 349 :: 350 :: 351 :: 352 :: Содержание

ПЕРЕДНИЙ ОТДЕЛ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Органы переднего отдела обеспечивают захват пищи, определение ее вкусовых качеств, измельчение, смачивание слюной и передвижение в желудок; выполняют защитную функцию. Под влиянием секрета слюнных желез в ротовой полости начинается ферментативное расщепление углеводов.

Передний отдел пищеварительного аппарата развивается из разных эмбриональных зачатков: из ротовой бухты - большая часть ротовой полости, из головной кишки - задняя часть ротовой полости, из передней части туловищной кишки - пищевод. Материалом для развития переднего отдела являются эктодерма и энтодерма. Из этих листков образуется внутренний эпителиальный покров. Соединительная ткань слизистой оболочки развивается из мезенхимы.

К органам этого отдела относят ротовую полость, слюнные железы, глотку и пищевод. Гистологическое строение органов переднего отдела обусловлено их эмбриогенезом и функциональным значением.

РОТОВАЯ ПОЛОСТЬ

Органы ротовой полости в своем большинстве покрыты слизистой оболочкой. Она прикреплена к костной основе верхней и нижней челюстей и имеет хорошо выраженные эпителиальный слой и основную пластинку. Мышечная пластинка отсутствует, подслизистая основа есть только в области щек. Эпителиальный слой представлен многослойным сквамозным (плоским) эпителием. Основная пластинка построена из волокнистой соединительной ткани.

341

Губы выполняют механическую и осязательную функции. Это кожные складки, в которых различают наружную и внутреннюю поверхности.

Наружная поверхность губы состоит из волокнистой соединительной ткани, покрытой, как и кожный покров, многослойным плоским ороговевающим эпителием. Кожная поверхность верхней губы у жвачных животных переходит в носовое зеркальце, а у свиней - в пятачок. Наружная поверхность губы содержит волосы, сальные и потовые железы.

Внутренняя поверхность губы покрыта слизистой оболочкой. Плоский многослойный ороговевающий эпителий расположен на основной пластинке, которая в виде высоких выростов - сосочков вдается в эпителий, способствуя увеличению поверхности контакта с эпителием и улучшению его питания.

Мышечный слой слизистой оболочки отсутствует. Основная пластинка переходит в подслизистую основу, где расположены концевые отделы сложных трубчато-альвеолярных слюнных желез. По характеру вырабатываемого секрета они относятся к серозным и слизистым. Выводные протоки открываются на поверхность эпителия.

Основой губ является поперечнополосатая мышечная ткань круговой мышцы.

Губы обильно иннервированы. В них множество разных видов рецепторов и густая капиллярная сеть.

Щеки состоят из внутренней, средней и наружной оболочек. Внутренняя оболочка - это слизистая оболочка, переходящая на другие органы ротовой полости. Она выстлана плоским многослойным ороговевающим эпителием. Основная пластинка образует высокие сосочки, покрытые ороговевшими эпителиальными клетками. Средняя оболочка построена из поперечно-полосатых мышечных волокон и слюнных щечных желез, расположенных в соединительной ткани. Наружная оболочка состоит из кожи с волосом, сальными и потовыми железами.

Нёбо бывает твердое и мягкое.

Твердое нёбо срастается с надкостницей костного нёба. Его слизистая оболочка построена из интенсивно ороговевающего многослойного плоского эпителия и основной пластинки, содержащей сеть тонкостенных вен, способных набухать. У лошади эта сеть имеет вид пещеристого тела. Подслизистой основы нет.

Мягкое нёбо, или нёбная занавеска, - это складка слизистой оболочки, отграничивающая ротовую полость от глотки. Слизистая оболочка, направленная в ротовую полость, покрыта многослойным плоским ороговевающим эпителием. Основная пластинка образует многочисленные сосочки. В подслизистой основе залегают концевые отделы слизистых желез и нёбные миндалины (лимфатические узелки). Основа мягкого нёба представлена поперечнополосатой мышечной тканью. Поверхность мягкого нёба, обращенная к глотке, покрыта однослойным многорядным мерцательным эпителием. Сосочки отсутствуют, в подслизистой основе меньше желез. Они

342

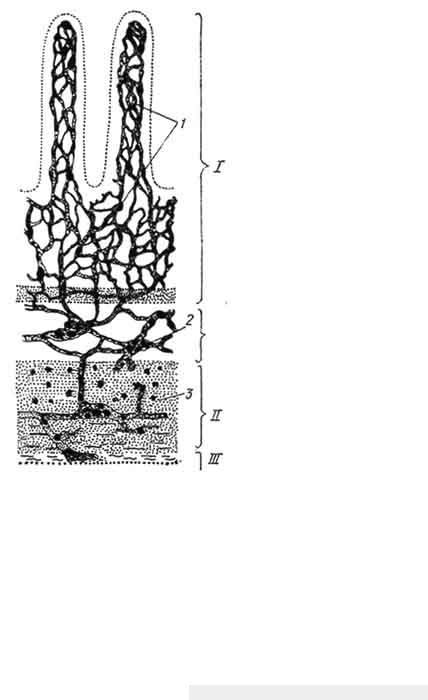

Рис. 232.

Продольный |

разрез |

резца |

жвачных |

(А) |

и |

лошади |

(Б): |

а - коронка; б - шейка; в - корень; г - полость зуба; д - дентин; е - эмаль; ж - цемент. |

|

|

|||||

относятся к смешанным, так как выделяют и слизистый, и серозный секреты.

Десны. Слизистая оболочка представлена двумя слоями: плоским многослойным сильно ороговевающим эпителием и собственной пластинкой. Отсутствуют железы, лимфатические узлы и подслизистый слой. Слизистая оболочка срастается с надкостницей челюстной кости. В области роговых валиков верхней челюсти роговой слой эпителия достигает у жвачных наибольшего развития. Основная пластинка богата эластическими волокнами и кровеносными сосудами.

Зубы относят к производным слизистой оболочки ротовой полости. С их помощью животные захватывают, удерживают и измельчают пищу.

343

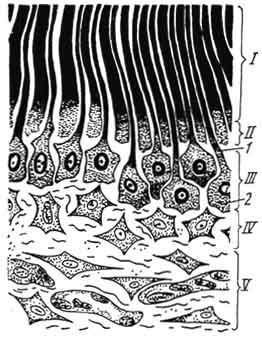

Рис. 253. Дентин и пульпа зуба:

I - дентин; II - предентин; III - периферический слой пульпы; IV - промежуточный слой пульпы; V - центральный слой пульпы; 1 - дентиновые канальцы с отростками одонтобластов; 2 - тела одонтобластов.

Зуб взрослых животных построен из коронки, шейки, корня (рис. 252). Коронка - выступающая над десной часть зуба. Она покрыта эмалью. Корень зуба погружен в десну, лежит в луночке костной челюсти, выстланной надкостницей; прочно фиксирован с помощью циркулярной связки. Шейка расположена между коронкой и корнем. Это покрытая только десной часть зуба. В центральной части коронки находится полость зуба, которая в корне зуба переходит в канал зуба. Число каналов в многокорневых зубах соответствует числу корней.

Основными структурами зуба являются: дентин, эмаль, цемент, пульпа. Полость зуба и канал корня зуба заполнены п у л ь п о й в виде тонковолокнистой соединительной ткани. В ее поверхностном слое расположено несколько рядов клеток мезенхимного происхождения. Они называются одонтобластами и имеют грушевидную форму, базофильную мелкозернистую цитоплазму, базально расположенное ядро. От наружной поверхности одонтобласта отходит длинный отросток. Он проникает в расположенный снаружи пульпы дентин и лежит там в дентиновом канальце (рис. 253). Одонтобласты по строению и значению сходны с остеобластами костной ткани. Между одонтобластами проходят тонкие коллагеновые волокна, которые переходят в коллагеновые волокна дентина. Глубже слоя дифференцированных одонтобластов залегает слой малодифференцированных клеток, из которых и развиваются одонтобласты. Следующий слой пульпы состоит из рыхлой соединительной ткани, богатой кровеносными сосудами и нервными волокнами.

Д е н т и н составляет основную часть коронки шейки и корня зуба. Это разновидность костной ткани, характеризующаяся значительной твердостью. В ней находятся основное вещество и радиально расположенные тончайшие отростки одонтобластов, тела которых образуют поверхностный слой пульпы зуба. Отростки одонтобластов лежат в дентиновых трубочках, по которым проходят питательные вещества к дентину.

В дентине корня дентиновые трубочки ветвятся, в дентине коронки они не образуют боковых ответвлений.

Основное вещество дентина состоит из собранных в пучки

344

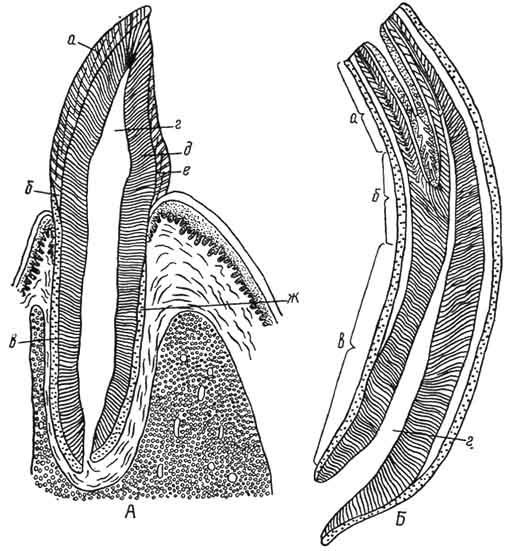

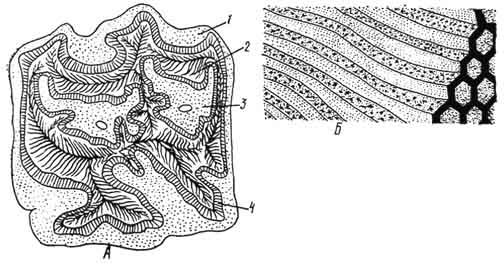

Рис. 254. Гистологическое строение зубов:

А - строение зуба лошади на поперечном шлифе (по Элленбергеру); 1, 3 - цемент; 2 - дентин; 4 - эмаль; Б - эмалевые призмы (по Траутману и Фибигеру).

коллагеновых волокон и склеивающего вещества, содержащего большой процент извести, происходит отложение солей кальция.

Процесс обызвествления дентина протекает неравномерно. В периферических участках дентина располагаются менее обызвествленные участки, называемые интерглобулярными пространствами. Они имеют вид полостей с неровными поверхностями. В коронке зуба интерглобулярные пространства более обширны, чем в корне, где они меньше, но более многочисленны. Интерглобулярные пространства играют важную роль в питании зуба.

Дентин корневой части зуба снаружи покрыт ц е м е н т о м . Он построен из типичной грубоволокнистой ткани, поэтому его прочность значительно ниже прочности дентина и эмали. Питание цемента осуществляется через надкостницу луночки. Из надкостницы в цемент проходят цементные прободающие волокна, которые осуществляют его связь.

Дентин в области коронки зуба покрыт э м а л ь ю . Это самая прочная часть зуба. Прочность обусловлена незначительным содержанием органических веществ (3 - 4%). Эмаль построена из эмалевых призм, склеенных между собой таким же прочным склеивающим веществом. Все эмалевые призмы эмалевого слоя имеют радиальную ориентацию (рис. 254). Обызвествление эмали протекает неравномерно, поэтому в ней имеются линии, направленные параллельно поверхности зуба. Снаружи эмаль покрыта тонкой кутикулой, быстро стирающейся на жевательной поверхности зуба.

В р а з в и т и и з у б а принимают участие эпителий и мезенхима основной пластинки слизистой оболочки ротовой полости. После образования костной основы челюсти их многослойного плоского эпителия в глубь мезенхимы врастает сплошная