лекции ВТиИТ / 04_Элементы теории автоматов

.pdf

Теория автоматов

Дискретный автомат – модель дискретного устройства, отражающего свойство обработки информации этим устройством. Для описания используют множество значений сигналов. Состояния входов: X = {x1, x2, x3… xn};

Состояние выходов: Y = {y1, y2, y3… yn}; Внутренние состояния: S = {s1, s2, s3… sn};

В общем случае состояние выхода yj = f[X(t); S(t)]

Если выход зависит только внутреннего состояния, то собственный выход yсобств = f[S(t)] Различают автоматы:

Комбинационные, состояние выходов определяется состоянием входов (шифраторы, мультиплексоры) yj = f[X(t)].

Автоматы с памятью (присутствуют ячейки памяти), состояние автомата определяется {X,S}, при этом состояние может быть устойчивым (не изменятся до изменения входного сигнала) и неустойчивым (т. е. стремится перейти в новое состояние (мультивибратор)).

Конечные – автоматы, задаваемые конечным набором входных и выходных сигналов и конечным множеством внутренних состояний, при этом переходы из одного состояния в другое считаются мгновенными (переходных процессов нет).

Среди конечных автоматов разделяют синхронные и асинхронные.

Автомат Мили: S(t+1) = f[S(t); X(t)]; Y(t) = f[S(t), X(t)] Автомат Мура: S(t+1) = f[S(t); X(t)]; Y(t) = f[S(t)]

Если учитываем время перехода из состояния в состояние (переходный процесс) – динамический автомат.

Вероятностный автомат – поведение не детерминировано (переходы неоднозначны)

S(t) = f[S(t-1)X(t),λ(X,S)]

λ(X,S) – вероятностная характеристика.

Способы задания функции работы автомата:

Табличный (таблицы истинности)

Xi Si Sj Y

Таблица содержит 2n строк – по числу наборов значений аргументов, и n столбцов – число аргументов и один столбец значения функции.

В каждой строке таблицы записывают, какие сигналы должны быть на входе, какие внутренние состояния и какие сигналы должны быть при этом на выходах

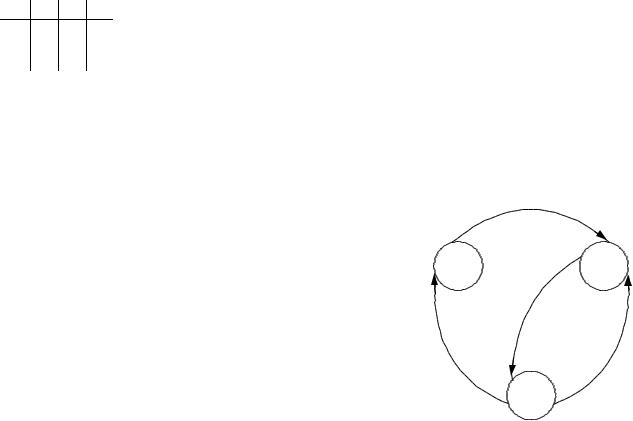

Графический (задается графом переходов)

Вершина – внутреннее состояние, дуги – состояние входа Х, которые вызвало этот переход и состояние выхода Y при этом.

X1Y1

S1 |

S2 |

X2Y2

X1Y2 |

X3Y1 |

S3

Типы реализации автоматов

На элементах с жесткой логикой

Автомат Мура:

|

|

|

|

|

S1 |

|

|

|

X1 |

|

KC1 |

|

Триггер |

|

KC2 |

|

Y1 |

|

|

S2 |

|

|||||

|

|

|

|

|||||

X2 |

|

|

|

|

|

|

|

Y2 |

|

|

|

S3 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X3 |

|

|

|

|

|

|

|

Y3 |

|

|

|

|

|

||||

X4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C

Автомат Мили:

|

|

|

|

|

|

|

S1 |

|

|

|

X1 |

|

KC1 |

|

Триггер |

|

|

|

|

Y1 |

|

|

|

|

S2 |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

X2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Y2 |

|

|

|

|

|

|

S3 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X3 |

|

|

|

|

|

|

|

KC2 |

|

Y3 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

|

|

|

|

|

X5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

X6 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

C – тактовый импульс

KC – комбинационная схема

Достоинство – достаточно высокое быстродействие Недостаток – с увеличением числа состояний резко возрастает сложность проектирования

Микропрограммные автоматы (на ПЗУ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Входные (адресные) сигналы для |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

X0 |

|

|

A0 |

|

|

D0 |

|

|

|

|

|

|

|

Y |

||||

ПЗУ формируются из номера |

|

|

ROM |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

X1 |

|

|

A1 |

|

D1 |

|

|

|

|

|

|

|

Y |

|||||

текущего состояния, хранимого в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

X2 |

|

|

A2 |

|

|

D2 |

|

|

|

|

|

|

|

Y |

||||

регистре (A4 – A7) и комбинации |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

X3 |

|

|

A3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

входных сигналов (A0 – A3) , а в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

A4 |

|

|

D3 |

|

|

RG |

1 |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

ячейке памяти по выбранному адресу |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|||||||

|

|

|

A5 |

|

|

D4 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

хранится комбинация выходных |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

A6 |

|

|

D5 |

|

|

|

4 |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

|

|

|

|||||||

сигналов (D0 – D2) и адрес перехода |

|

|

|

A |

7 |

|

|

D |

6 |

|

|

|

8 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

к новому состоянию (D3 – D6) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

G |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Достоинство – простота |

|

|

|

|

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

проектирования. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Недостаток – неполное |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

использование ресурсов. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Программные автоматы на процессорах и микроконтроллерах.

1

2

3

Реализуются в качестве программ для процессоров и микроконтроллеров.