- •Лабораторная работа № 1

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок проведения работы

- •Обработка опытных данных

- •Описание экспериментальной установки

- •Описание экспериментальной установки

- •Обработка опытных данных

- •Обработка опытных данных

- •Описание экспериментальной установки

- •Порядок проведения работы

- •Обработка опытных данных

- •Описание экспериментальной установки

- •Лабораторная работа № 12

- •Обработка опытных данных

- •Обработка опытных данных

- •Гидравлика

-

Описание экспериментальной установки

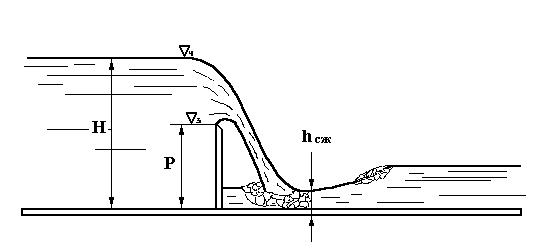

Эксперименты по определению коэффициента расхода водослива с тонкой стенкой проводятся в стеклянном прямоугольном лотке с горизонтальным дном. В начале лотка располагается водосливная стенка (рис.18).

Рис 18

С помощью мерной иглы, установленной в лотке, измеряются отметки уровня воды, гребня водослива и дна лотка.

Кроме того, лоток оборудуется предварительно протарированным треугольным водосливом, с помощью которого измеряется расход воды, поступающий в лоток. Отметка поверхности воды перед треугольным водосливом фиксируется с помощью второй мерной иглы, укрепленной на подходе к гребню водослива.

-

Порядок проведения работы

Коэффициент расхода m определяется из выражения (2). Для этого необходимо определить величину расхода воды, переливающейся через сливную стенку Q , и напор на гребне водослива Н. Отметим, что искомый расход Q в силу неразрывности движения будет равен расходу воды, поступающей в лоток через треугольный водослив. Для получения этого расхода с помощью мерной иглы измеряются отметка воды на подходе к треугольному водосливу 2 и отметка вершины треугольного водослива 1. (последняя является постоянной установки, ее значение приведено на тарировочном графике). Очевидно, что H=2 - 1.

Тогда, пользуясь тарировочной кривой Q=f(H), находим расход. Для определения Н необходимо с помощью мерной иглы установить отметку уровня воды на подходе к водосливу 4 , а также отметку гребня водослива 3 , тогда H=4 -3 .

Значения величин Р и b, входящих в формулу (2), определяются непосредственным измерением.

-

Обработка опытных данных

Данные опытов и результаты их обработки заносятся в таблицу.

|

№ п/п |

Отметки по мерной игле |

H |

Q |

H |

m |

mp |

|

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|||||||

|

|

см |

л/сек |

см |

- |

% |

|||||

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Произведенные измерения величин Q и Н позволяют определить экспериментальное значение коэффициента расхода m по формуле (2).

Найденные опытным путем коэффициенты расхода m сопоставляются с вычисленными по формулам (3) и (4).

-

Выводы

В выводах следует сделать сопоставление опытного и расчетного коэффициентов расхода водослива и объяснить причины полученных расхождений. При этом следует иметь в виду погрешности, возникающие при измерении расхода воды и напора на гребне водослива.

Необходимо также указать, какое влияние оказывает аэрация струи на величину расхода, протекающего через водослив.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

-

Наименование работы

«СНЯТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА».

-

Некоторые сведения из теории:

Важнейшими параметрами, характеризующими работу насоса, являются напор Н, производительность Q (расход перекачиваемой жидкости), эффективная (полезная) мощность Nэф и коэффициент полезного действия η. Напор насоса равен разности значений полной удельной энергии жидкости на выходе и на входе в насос.

![]() .

(1)

.

(1)

Где (z2 -z1)=Δz – разность в высотном положении выходного и

входного сечения насоса;

p1, p2 – давление на входе и выходе насоса;

1, 2 - скорости потока на входе и выходе насоса.

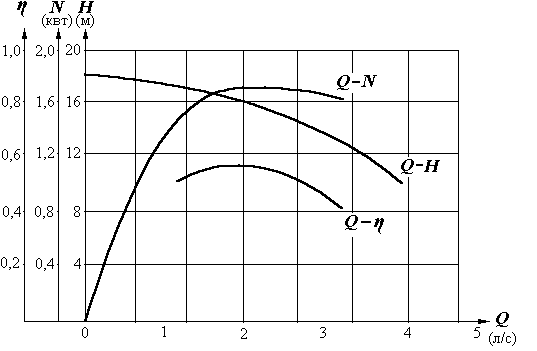

К энергетическим характеристикам насоса относятся зависимости: H=f(Q), Nэф=f(Q), =f(Q).

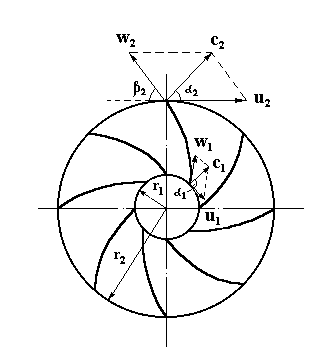

Вид напорно–расходной характеристики H=f(Q) зависит от формы лопастей рабочего колеса насоса. Наиболее распространенным типом центробежных насосов являются такие, у которых лопасти рабочего колеса загнуты назад по отношению к направлению вращения. У таких лопастей угол β2 между относительной скоростью w2 и отрицательным направлением окружной скорости u2 на выходе колеса меньше 900 (рис.19).

Рис 19

В лабораторной работе производится снятие характеристик насоса именно с таким типом лопастей.

Из теории известно, что параметры насоса (Н, Q, Nэф) существенно зависят от числа оборотов. В связи с этим снятие характеристик насоса производится в работе при двух – трех числах оборотов. Примерный вид характеристик центробежного насоса приведен на рис.20.

Рис 20