Всеобщая История Искусств, том 5, книга 1 – 1964

.pdf

по своим художественным достоинствам, так и по идейной значимости его картины сильно уступают живописи старшего брата.

Ярослав Чермак. Гуситы, обороняющие перевал. 1857 г. Прага, Национальная галлерея.

илл. 349 а

После 1848 г. в чешском искусстве значительное место начинает занимать исторический жанр. Большим мастером исторической темы стал Ярослав Чермак (1830—1878). Ученик бельгийского художника Галле, Чермак на первом этапе своего творческого развития обращается к славному прошлому чешского народа, к его революционным, национальноосвободительным традициям. В 1857 г. он пишет несколько академическую по манере исполнения, но пронизанную романтической суровой героикой картину «Гуситы, обороняющие перевал» (Прага, Национальная галлерея). В дальнейшем он обращается к темам современной борьбы южных славян против турецкого ига. В этой борьбе он видел проявление несломленного героического вольнолюбия славянских народов. В некоторых же работах мастер ставил себе целью показать зверства турок, вызвать чувство сострадания к мученичеству угнетенного народа или негодование жестокостью насильников. Таковы его «Пленницы» (1870), не лишенные известной салонности и

мелодраматичности. Более интересна его «Далматинская свадьба» (1875), правда, несколько этнографическая по характеру (обе — Прага, Национальная галлерея).

Реализм живописной манеры позднего Чермака особенно выявился в картине «Раненый черногорец» (1873; Загреб, Галлерея Югославской Академии). Она произвела глубокое впечатление на И. Е. Репина, который писал В. В. Стасову в 1874 г.: «Сегодня в Галлерее Гупиля видел я его чудную картину: с вершины в горах, которая служит, вероятно, крепостью, несут раненого героя два дюжих черногорца, герой этот... опытный седой полководец, глава. Все женские фигуры кланяются ему в пояс и смотрят на него с благоговением и с большой грустью. Во всем ансамбле и подробностях так и веет поэзией».

Во второй половине века реализм получает свое развитие в бытовой живописи и в пейзаже. В области жанра наиболее значительными мастерами был Собеслав Пинкас (1827—1901) и в особенности Карел Пуркине (1834—1868).

В творчестве Пинкаса сочетались черты повествовательности и иллюстративности (например, «Старик и смерть») с более пластически целостным восприятием жизни. В его «Мастерской художника» (1854), написанной в скупой, но живописно выразительной манере, изображена задумчивая фигура самого художника, стоящая спиной к зрителю. Атмосфера почти суровой аскетичности окутывает эту внешне, казалось бы, малозначительную по сюжету композицию. В этой работе и отчасти в его правдивопростой «Крестьянской избе» (1867; все — Прага, Национальная галлерея) чувствуется, что мастер в своем стремлении к целостному и живописно убедительному восприятию обращается к опыту внутренне близкой ему французской реалистической школы.

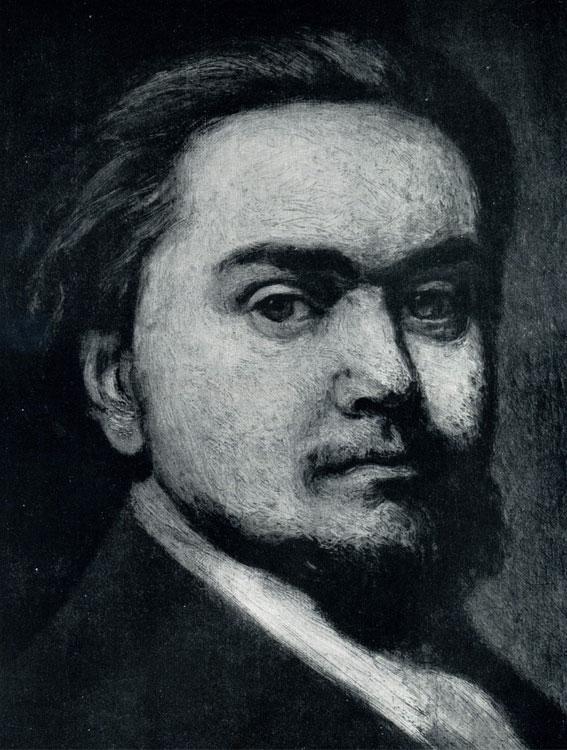

Более последовательно и вместе с тем более глубоко и оригинально перерабатывает опыт современной ему передовой европейской живописи Пуркине. Самой значительной в идейном отношении работой является его «Кузнец Йех» (1860; Прага, Национальная галлерея). В ней изображен сидящий в кузнечной мастерской бородатый мастеровой, внимательно читающий газету. Его строгое и напряженное лицо дышит умом, суровым простым благородством. Это одно из первых, если не самое первое изображение рабочего человека, сознательного пролетария в чешском искусстве; мастерски написаны кузнечные инструменты, висящие на стене. Картина в целом несколько суховата. В живописном отношении гораздо интереснее другие его работы, такие, как «Дети художника» (1867— 1868) и автопортрет (1868; обе — Прага, Национальная галлерея). Эти портреты отличает сильная и выразительная живопись, перекликающаяся с художественным языком Домье, скупая и точная характеристика склада характера, духовного мира изображенных персонажей.

Карел Пуркине. Автопортрет. Фрагмент. 1868 г. Прага, Национальная галлерея.

илл. 348

Для середины 19 в. характерен дальнейший расцвет пейзажной живописи. Художники в эти годы порывают с традициями романтически окрашенного представления о красоте природы, их волнует правдивая обобщенная передача картины реального мира.

Одни при этом, как, например, Косарек, достигают идейной значимости образа, связывая пейзаж с национальной жизнью, вводя в него сюжетные мотивы жанрового характера. Другие, как, например, Маржак, наряду с правдиво-точным изображением природы

пишут в более широкой и монументализированной манере пейзажи, посвященные памятным историческим местам. Третьи, как Хитусси, стремятся передать в образах природы душевный мир современного человека.

Адольф Косарек. Летний пейзаж. 1859 г. Прага, Национальная галлерея.

илл. 347 а

Старшим среди этих художников был рано умерший Адольф Косарек (1839— 1859), сын служащего в графском имении. Среди его немногочисленных работ выделяются «Сельская свадьба» (ок. 1858; Прага, Национальная галлерея), «Летний пейзаж» (1859; там же) и великолепный по настроению и глубокой насыщенности тонов «Пейзаж с ветряной мельницей» (Брно, Музей). В этих произведениях изображены равнины, горы и леса родной страны. Они проникнуты глубоким чувством поэзии родной природы. Небо с нависшей серой тучей и унылый зеленовато-желтый каменистый пейзаж в «Сельской свадьбе» создают впечатление тревоги. «Пейзаж с мельницей» изображает широкую равнину с уходящей в глубину дорогой и освещенным холмом, на котором стоит мельница. Небо с разорванными грозовыми тучами, клонящееся дерево превосходно передают порывы ветра и приближающуюся бурю.

Несмотря на то, что произведения рано умершего художника немногочисленны, роль Косарека очень важна в развитии чешской пейзажной живописи. Она означала появление нового пейзажа, связанного с демократическим реализмом.

В живописи чешского пейзажиста Юлиуса Маржака (1832—1899) героико-историческая струя его творчества представлена ярко в работах Национального театра в Праге, среди которых следует выделить связанный с легендами чешской страны пейзаж «Гора Ржип» (1882—1883). Маржак был известен и как художник реалистических пейзажей, в которых

он ставил перед собой задачу изучения пленэра и игры солнечного света в густой растительности, среди мощных переплетающихся стволов деревьев, или в струе лесного водопада: «Утро в лесу», (Прага, Национальная галлерея), «Олени на водопое» и др. Ему принадлежат также многочисленные пейзажные рисунки, в которых правдиво, иногда чуть суховато передан облик чешской природы.

Сдержанно скромные пейзажи Антонина Хитусси (1847—1891) лирично и проникновенно передают тихое очарование «обычной» природы, окружающей человека. Живописец решительно порывает с традициями романтизированного ее восприятия. Тонкое чувство тональных отношений, мастерская передача пейзажной среды — атмосферы, то хмуро туманной, то влажно сияющей, — сильная сторона живописи Хитусси. Художник посвоему освоил и переработал опыт барбизонской школы, к которой он был близок во время своего пребывания во Франции. Черты особой психологической содержательности образов природы, тесно связанных с внутренним духовным миром человека, присущи живописи этого замечательного мастера чешского пейзажа. Представление о периоде творческой зрелости художника может дать его пейзаж «Чешско-Моравская возвышенность» (1882, Прага, Национальная галлерея).

Антонин Xитусси. Чешско-Моравская возвышенность. 1882 г. Прага, Национальная галлерея.

илл. 350 а

Центральной фигурой в развитии чешского изобразительного искусства последней четверти века стал живописец и график Миколаш Алеш (1852—1913). Развивая традиции чешской исторической живописи, Алеш в своих ранних исторических композициях 70-х гг., посвященных гуситской революции, достигает гораздо большей психологической правдивости и исторической конкретности, чем его непосредственный предшественник

Чермак. Его небольшая картина «Над могилой воина-гусита» (1877; Глубока, музей Алеша) изображает на фоне печальной заснеженной равнины старого всадника гусита, в глубокой задумчивости остановившегося перед свежей могилой своего соратника, бойца за «божье дело, за свободу чехов». Правдивая передача серого зимнего дня, свободная от внешней картинности характеристика образа старого воина определяют внутреннюю значительность Этой композиции, проникнутой духом подлинной народности и историзма.

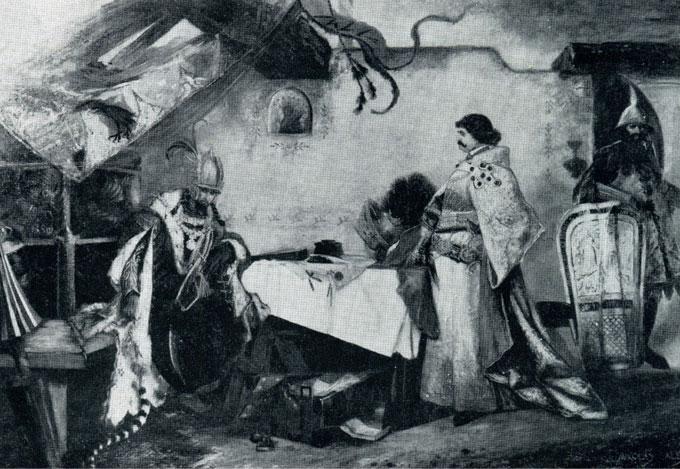

Миколаш Алеш. Встреча Йиржи из Подебрад с Матьяшем Корвином. 1878 г. Прага, Национальная галлерея.

илл. 349 б

Большая картина «Встреча Йиржи из Подебрад с Матьяшем Корвином» (1878; Прага, Национальная галлерея) посвящена важному эпизоду в истории Чехии 15 в.: гуситский полководец — представитель умеренного крыла гуситов-чашников, ведя борьбу с Матьяшем Корвином за независимость и цельность Чехии, нанес ему поражение. Встреча победителя с побежденным выразительно передает конфликтное столкновение двух исторических характеров — сломленного и исполненного коварства «блистательного» монарха и сурового и властного воина Йиржи.

Важное место в творчестве Алеша заняли его картоны для росписей фойе Национального театра в Праге (80—90-е гг.). Этим произведениям, посвященным образам народных легенд и знаменательным событиям истории Чехии, при всем мастерстве композиции присущи черты отвлеченной романтики и риторичности. К удачным картонам можно отнести «Родину», воплощенную в образе сурово-величественной женщины, властно

указующей всаднику трудный путь по заваленной каменными глыбами тропе. Богато графическое наследие Алеша, продолжавшего в этой области искусства традиций И. Манеса. Его иллюстрации к сборникам чешских писателей поражают свежестью исполнения, юмором, ярким чувством народности.

Одновременно с Алешем в декорировании Национального театра участвовал ряд значительных чешских художников. В содружестве с Алешем работал, в частности, над росписями для фойе Франтишек Женишек (1849—1916). Искусству Женишка в еще большей мере, чем зрелому и позднему искусству Алеша, были присущи черты отвлеченной романтики и символической стилизации. Впрочем, как портретист Женишек создал несколько портретов, отличающихся реалистической добротностью характеристики.

Иной характер носило творчество Войтеха Гинайса (1854—1925) — автора занавеса Пражского театра (1883). Это типичный представитель салонного поверхностновиртуозного искусства. Особенно характерна в этом отношении слащаво-элегантная картина «Суд Париса» (1893, Прага, Национальная галлерея).

Наряду с Алешем важное место в развитии чешской исторической живописи заняло творчество его современника Вацлава Брожика (1851—1901). Следует, однако, признать, что большие многофигурные станковые композиции мастера, гакие, например, как «Ян Гус на Констанцском соборе» (1883) или «Послы короля Владислава при дворе Карла VII» (1878), хотя и отличаются красочным разнообразием характеров, верной передачей исторических костюмов и аксессуаров, все же грешат склонностью к внешним театральным эффектам и лишены глубины проникновения в исторический смысл изображаемых событий. Больший интерес представляют его пейзажные и пейзажножанровые композиции, в которых видно более непосредственное реалистическое восприятие мира, например «В поле», «Возвращение с работы» (1890; все — Прага, Национальная галлерея).

Чешская скульптура в первые две трети века занимала скромное место в художественной жизни страны. Наиболее интересным скульптором первой трети века был представитель классицизма Вацлав Прахнер (1784—1832), автор не лишенной поэтической мечтательности каменной статуи «Влтава» (1812), венчавшей фонтан на площади Вацка в Праге (оригинал статуи ныне находится в Национальной галлерее). С традициями романтизма связан в своем искусстве Вацлав Левий (1820— 1870), автор ряда статуй, посвященных деятелям чешской истории (Ян Жижка, Прокоп Голый).

С 70-х годов наступает расцвет чешской скульптурной школы 19 в. Именно в эти годы выступает поколение скульпторов, чье творчество, не свободное иногда от известного налета салонного академизма, носит все же в основном реалистический характер. Таковы «Петр Великий» в Карловых Варах и памятник Сметане в Пльзене (1872) работы Томаша Сейдана (1830—1890). Большую работу для Национального театра вели в 80-е годы Антонин Вагнер (1834—1895), Богуслав Шнирх (1845—1901) — автор статуарной группы Аполлона и муз, венчающей фасад театра и ряд других мастеров.

В эти годы начинает свой творческий путь и крупнейший мастер чешской скульптуры нового времени Йозеф Вацлав Мыслбек (1848—1922).

К раннему периоду творчества относятся его еще несколько жесткие по пластике, но отличающиеся суровой героикой образа статуи Яна Жижки. Лучшая из них поставлена в Чаславе (1879—1880). Начиная с 80-х годов он создает также несколько аллегорических

статуй, отличающихся, несмотря на условность сюжета, психологической живостью и реалистической конкретностью. Особо выразительна в этой серии статуя «Преданность».

В эти же годы мастер приступает к работе над группой статуй для моста Палацкого в Праге, посвященных героям чешских народных легенд — «Забой и Славой», и др. Блестящая по своему мастерству, эта серия, однако, характеризуется некоторой театральностью и внешней приподнятостью. Большей поэтичностью и сдержанностью отличается «Музыка» (1907—1912), выполненная для фойе Национального театра.

Йозеф Вацлав Мыслбек. Благословенная Анежка. Этюд к памятнику святого Вацлава в Праге. Бронза. 1898— 1899 гг. Прага, Национальная галлерея.

илл. 351

Вершиной творчества Мыслбека как мастера-монументалиста явился его большой памятник св. Вацлаву—основателю чешского средневекового государства, установленный на Вацлавской площади в Праге. Мыслбек начал работать над проектом памятника с 1888 года, но сам памятник был водружен на площади лишь после смерти скульптора, в 1924 году. Удачное расположение памятника, господствующего над всем пространством площади, контрастное сопоставление сдержанной энергии едущего на коне Вацлава и исполненных величаво спокойного раздумья фигур стоящих у подножия постамента его сподвижников придают всему ансамблю ощущение подлинной значительности.

В 1890—1900-е гг. создаются его лучшие портретные бюсты и статуи, как, например, сдержанно оживленный Йиржи Коларж (1894, Национальный театр), скорбно-задумчивый Сметана (1894), резко и точно охарактеризованный Войтех Ланна (1908) с его островыразительным умным лицом и, наконец, замечательный автопортрет скульптора (1903) (все — в музее чешской скульптуры, Збраслав, близ Праги).

Архитектура Чехии в первой трети 19 в. была связана со стилем зрелого классицизма. Строительство в эти годы уже не знало больших ансамблевых решений. Относительное развитие получило возведение и перестройка усадеб и замков крупного дворянства, а также городских административных и частных домов. Одним из лучших примеров усадебного строительства тех лет являются дворец и усадьба в Качине (начат в 1807; архитектор И. Ф. Йёндл) с прекрасной колоннадой на фасаде и великолепным парковым ансамблем. Для городского строительства типичен так называемый «Дом у Гиберна» в Праге, служивший главной таможней (1801—1811; автор—австрийский архитектор Г. Фишер).

С середины 19 в. в связи с быстрым развитием капитализма в Чехии широко развертывается строительство жилых доходных домов, зданий утилитарного и общественного назначения — магазинов, складов, театральных зданий, курортных комплексов (например, в Карловых Варах). В стилистическом отношении это время господства той эклектической смеси стилей, используемых в чисто декоративном, украшательском плане, которая вообще характерна для архитектуры эпохи капитализма.

Однако в чешской архитектуре того времени были и некоторые важные особенности. Во второй половине 19 в. в связи с общим подъемом национального

Движения сооружались здания, игравшие важную роль в жизни чешского народа. Так, на средства, собранные всенародной подпиской, был сооружен в 1867—1883 гг. пражский Национальный театр (архитектор И. Зитек), ставший центром национальной чешской культуры. В художественном оформлении здания, как уже было указано, приняли участие крупнейшие художники Чехии — представители так называемого «поколения национального театра». Живопись и скульптура театра утверждали красоту родной природы, воспевали славное прошлое чешского народа, увековечивали память деятелей чешской культуры. При всем том, что архитектура Национального театра выполнена в обычной для второй половины 19 в. эклектичной манере, мало найдется в Европе того времени сооружений, где столь широко было привлечено изобразительное искусство для воплощения волнующих всю нацию идей и переживаний.

Большой интерес своей рациональной планировкой представляет «Рудольфиниум», спроектированный тем же И. Зитеком (1875—1885), — здание, сочетающее консерваторию, музей художественной промышленности и концертный зал. Серию

общественных сооружений, посвященных чешской культуре, завершает огромный Национальный музей, построенный по проекту Й. Шульца в 1885—1890 гг. Музей Эффектно замыкает перспективу Вацлавской площади в Праге. Со зданием музея связан памятник св. Вацлаву работы Мыслбека. Вместе они образуют единый архитектурноскульптурный ансамбль, достойно завершающий историю чешского искусства 19 в.

** *

В19 в. в Словакии, как и в Чехии, идет интенсивный процесс сложения национальной культуры. Это широкое культурное движение принесло особенно хорошие плоды в области литературы и поэзии. Все же и в изобразительном искусстве при известном его отставании формировалась, особенно во второй половине века, своя самобытная художественная реалистическая школа.

Словакия была по сравнению с развитой экономически Чехией страной отсталой, преимущественно аграрной и находилась в непосредственном подчинении у Венгрии. Тяжелые условия развития словацкой национальной культуры привели к тому, что ряд талантливых художников словацкого происхождения уезжали учиться за границу. Многие из них оставались работать в Венгрии, тесно связав свое творчество с развитием венгерской культуры. Этот процесс имел не только свою негативную, но и позитивную сторону, поскольку словацкие художники приобщались к реалистическому и демократическому направлению в культуре Венгрии. Связь с Венгрией обусловливала активное участие одних и тех же художников в формировании как словацкого, так и венгерского искусства нового времени. Об этом свидетельствует творчество таких мастеров, как Карой Марко старший, Дьюла Бенцур и другие.

Начало новых тенденций в искусстве Словакии, как и в Чехии, заметно с конца 18 в. В архитектуре они характеризуются гегемонией классицизма, который являлся господствующим направлением как в Венгрии, так и в подчиненной ей Словакии. Влияние классицизма проявляло себя даже в архитектурных деталях традиционного крестьянского зодчества. Среди многих архитекторов-классицистов, работавших в Словакии, выделяются А. Довольны и И. Фейглер. Некоторое распространение получает и скульптура. Правда, кроме Братиславы, скульпторам почти негде было проявлять свое умение. Деятельность большинства из них протекала в Вене или Будапеште. Такова была судьба Вавринца Дунайского (1784—1833)—родоначальника известной семьи словацких скульпторов, которая обосновалась в Будапеште, хотя и не теряла никогда контакта с развивающимся искусством Словакии.

Для словацкой живописи начала 19 в. характерно существование нескольких относительно замкнутых областных школ. Такие местные школы образовались на Спиши, в Братиславе, в Кошице и других местах. Наиболее значительным является так называемый Спишский район, центром которого был город Левоча. Основателем этой школы стал живописец-классицист, выходец из Дании Ян Якуб Стундер (1759—1818), писавший портреты. Центральной фигурой спишской школы был уроженец Левочи Йозеф Цаузик (1781—1857), портретное творчество которого, близкое к примитиву, явилось выражением мировоззрения и эстетических идеалов растущего спишского бюргерства. Выходцем из Левочи был и современник Цаузика — Ян Ромбауер (1782—1849), учившийся в Будапеште, работавший в 10-х— начале 20-х гг. в России. Возвратившись в 1824 г. в Словакию, он исполнил ряд интересных портретов своих современников.

Сороковые-шестидесятые годы проходят под знаком нарастающего антифеодального движения и связанного с ним процесса сложения национальной культуры. В эти годы